郝淑萍:傳承手藝開創立新

郝淑萍

建國后蜀繡藝術的發展令人矚目,然而長期以來,人們對蜀繡的欣賞評價是“仁者見仁”“智者見智”,從六十年代初期到現在一直存在分歧。分歧之一就是關于蜀繡作品的繼承與創新問題。

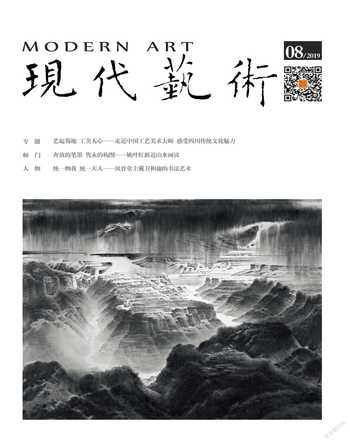

繼承是指繼承優秀的傳統針法,在對待傳統針法繡技問題上,有些同志看到的僅是明、清,特別是晚清的工藝作品,又有些同志一提到傳統針法技藝就是漢唐,似乎只有漢、唐的刺繡作品簡潔、渾厚、樸素、大方的風格才是民族刺繡工藝的精華。我個人認為這兩種看法都不全面,因為歷史遺留下來的刺繡工藝品浩如煙海,由于社會的性質,時代風尚,人們的生活習慣,審美觀點,使用的目的以及物質、原料生產條件的不同而千差萬別。那么什么是蜀繡欣賞品的傳統?應該說這些都是傳統。我們運用歷史唯物主義的觀點來看新中國建立后的蜀繡,無論從風格、題材、內容、表現形式、針法的運用以及風格來看,蜀繡作品都繼承和發展了歷史上畫繡的傳統。畫繡是蜀繡技法日益發展的基礎上受繪畫藝術的影響產生發展的。在宋代主要表現出工整的寫實作風。明清時期,以國畫為繡稿,受文人畫家的影響,蜀繡作品內容意境悠閑高雅。針法色彩等方面追求精致、細膩、典雅、秀麗的藝術風格。明、清兩代一批出類拔萃的蜀繡藝術家具有較高的藝術修養與熟練的刺繡技巧,與工藝相輔相成熔于一爐,從而顯著地提高了蜀繡藝術的內涵。他們的作品為國內外博物館收藏,是祖國寶貴文化遺產的一部分。建國后,蜀繡的繡工們繼承了“畫繡”傳統中的優秀精華,并加以發揚光大,從而使蜀繡作品在國外展出(美國、法國、西班牙、加拿大、摩拿哥、日本、新加坡等國)取得了前所未有的聲譽,他們稱蜀繡藝術品巧奪天工,精美絕倫,是富有詩意的畫,充滿熱情的歌曲,其藝術技巧是無與倫比的蜀繡藝術品。

繼承與創新是一對矛盾體,繼承是創新的必要條件,但繼承傳統,只是創新的跳板而不是終極,創新才是目的,一切藝術品只有創新,才會有生命力。建國后,蜀繡藝術品圖案針法、技巧、原料等方面都是有創新的,在針法研究上創新發展了亂針、沙針、運針、切針,使之成為蜀繡作品的主要針法。亂針繡《九寨溝大熊貓圖》被四川省人民政府作為“回歸禮品”贈送給澳門。在技法上從單面繡發展到雙面繡,繼而又發展了雙面異色繡(異色、異樣、異針),特別是近年來創新的雙面異色繡《大、小熊貓》《文君聽琴》《貴妃魚》《文君熊貓》《龍鳳圖》等作品,采用虛實結合的技法,其表現力豐富,藝術感染力強的特點愈來愈顯示了蜀繡作品的生命力。

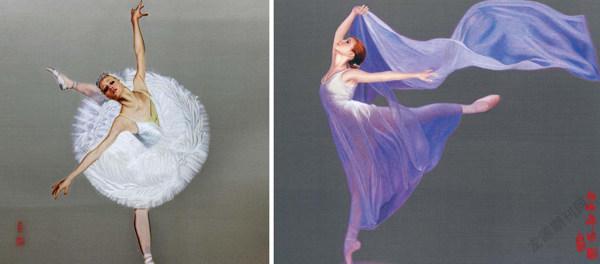

在原料方面上的創新運用也卓有成就,從以緞為主發展到采用尼龍紗、綢、篩、真絲紡,大大地提高了蜀繡藝術品的藝術效果。如在簿如嬋翼般的真絲上繡制的雙面芙蓉鯉魚圖,畫面上沒有一絲水紋,但繡出的鯉魚給人的感覺像魚在水中游玩,戲水的景象。

今天的蜀繡作品隨著改革形勢的發展,現代科學文化的發展,人們物質生活的變化以及我國與世界各國在政治、經濟等方面交流的日益發展,外來文化的影響等因素,人們的審美需要、審美能力不斷在發展變化,墨守成規的觀點都不利于蜀繡的發展。國內外迅猛發展的形勢不僅要求我們發展多種多樣的藝術形式,也促使我們需要將蜀繡藝術品放到現代生活中進行考察、研究、開拓。要了解現代人的生活方式,掌握國內外經濟、文化生活的狀況,努力開拓創作適合現代人的審美習慣,進入現代人生活的新作品,已成為蜀繡創新工作中一項突出的課題。

近當代的蜀繡創作都是沿著傳統一路有序地承繼下來。任何從事創作的藝術,都離不開對傳統技法的學習與繼承。作為當代藝術家,學習前人的目的是繼承和創新,用現代人的觀念和思想去分析、借鑒傳統,從傳統里推陳出新,留其精華去其糟粕,是繼承傳統技藝中經典的有審美價值的東西。多維創作是當今藝術發展的新起點,我們建議年輕人換個角度去觀察生活、思考人生,將自己對藝術的理解融入到作品中去,體現出自身特有的藝術氣質。蜀繡的繼承與創新要靠改革,靠發展,任何傳統都是一種積累,不發展只積累,就沒有生命力,傳統的繼承就是要靠創新來發揚。今天的蜀繡工作者不能繼承發展創新手藝,就對不起傳統。