利刃開頑石丹青著華章

陳榮

入夏,整修過后的送仙橋舊貌換新顏,我坐在仙河茶苑望著雨中的浣花溪,老子的上善若水就浮現在了腦海中。水,對于中國人來說那是生命的源泉,水的隨遇而安,順其自然與波濤洶涌,奔騰向前一樣,無論是動與靜,其謙虛包容和不屈不撓的精神,成為中國人最崇尚的品質,代代相傳。青年書畫家丁輝輝,對水充滿敬意,他給自己的工作室取名為“如水軒”,皆源于此。帥氣且頗具才華的他,有著極強的親和力,大氣、率真、爽直的秉性,使得朋友們都喜歡他和他的藝術。他是一個多面手,也許是與藝術有緣吧,從小他就對繪畫、書法與篆刻有著濃厚的興趣,通過多年的努力,他在這幾個方面都取得了一定的成績。他的繪畫秀美中透著豪氣;他的書法飛舞的線條充滿音樂的韻律之美且頗含畫意;他的篆刻大氣與細膩并存,方寸間展大千世界,呈意匠氣息。丁輝輝的藝術在豐富多樣的同時,極具個性特征,藝術有特色,這一點對于年輕的他來說是特別可貴的。齊白石曾告誡弟子們說:“學我者生,似我者死!”就是要學生們走自己的路。丁輝輝在藝術探索上,走的就是自己的路。

為了提高自己他先后隨葉長生、何大治、姚葉紅學習中國花鳥畫,篆刻和中國山水畫。在學習中他不僅努力地學習前輩們優秀的傳統技藝,還學習他們勤奮追求藝術的態度,業精于勤。

我們知道篆刻源于刻在龜甲獸骨以及洞穴、摩崖石刻上的文字,印在春秋戰國至秦為“璽”或鉨,秦以后“璽”為天子專用,大臣以下和民間私人用印統稱為“印”。印代表承諾和信譽,延續至今,中國印除了它的實用功能之外,也成為中國藝術不可分割的部分,深受人們的喜愛。丁輝輝從小與使刀就有天生的緣分和稟賦,他不僅僅刻石,他還有一手好的刻匾功夫,大街小巷的門匾乃至一些著名書畫家的匾額都出自他手,可謂奇才。治印之始,隨何大治先生習印,受游門印風影響,刀法果決、章法謹嚴。近年來,他又從漢印、浙派及新漸派等印風中汲取營養,特別是對丁敬、趙之謙、吳昌碩等印風的深入研究,更加注重章法布局與刀法的運用,以及與印文相結合去構建意境。注重疏密變化和虛實變化的營造,使其印風趨向于個性化的發展,在繼承了傳統的同時,講究鮮明的個性與時代特征。

篆刻藝術是書法、章法、與刀法三者完美結合的藝術,為了更好的治印,丁輝輝在書法的研習上也頗下了一番功夫,他專情于大篆小篆、金文、鐘鼎文、石鼓文、漢隸、魏碑、行草等書體的研習,一練就是十余年,無論再忙也從未間斷過。“十年磨一劍”字如其人,在與他的交談中,毫不掩飾地流露出他對中國傳統文化的熱愛。在他三十多年的人生經歷中,他對音樂、古玩、玉器、中醫、茶都喜愛有加且研究頗豐。這些知識的積累為其書畫篆刻藝術提供了豐富的營養和廣闊的發展空間。

學藝先做人,這一直是他對自己提出的要求。在跟隨姚葉紅先生習畫后,一次偶然的機會,他看到了師爺著名山水畫大家岑學恭先生的一句話“藝以弘德而無止境,惟有德者能久享其名!”他如獲至寶,并將這句話書錄下來題寫好后,掛在自己的畫室中,時時告誡自己,德高藝高。丁輝輝的書法藝術獨具的個性,與他篆刻時常在方寸之間的經營位置和繪畫中大開大合的思考不無關系。他的書法筆行險鋒,勢如奔雷,使轉靈動,個性昭彰。創作時他擅使雞毫筆書寫,這種難以駕馭的工具(因毛質軟,不易寫出力度來)被他使的得心應手,這是與他多年的努力分不開的。他說:“雞毫筆的運用,在墨的多少,行筆的快慢輕重上都要通過多實踐來完成。在掌握了雞毫筆的特點后,書寫時呈現出來的線條之美,綿里藏針,極富變化,耐人尋味。”

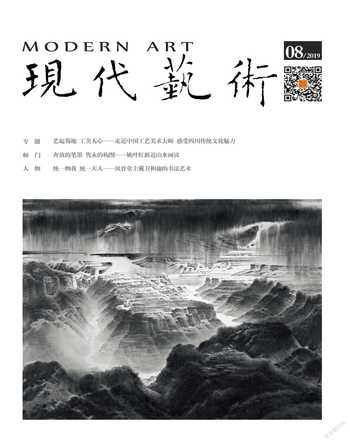

他的花鳥畫與山水畫因為有了書法篆刻的基礎,使得其繪畫線條靈動、極具書寫性和金石味。畫中國畫運筆時,極其重要的奧竅就是在一個“寫”字上,丁輝輝在創作山水畫時,以書法用筆入畫,直抒胸臆,直透秉性,他的作品有一股積極向上的動力,感染著我們。

誠然,年輕的丁輝輝其藝術道路還很漫長,會遇到很多的難題,需要他加倍努力的去解決。我相信崇尚山水品質與精神的他,一定會不畏艱難、勇往直前,抵達他心中的彼岸的。