大唐故高府君高瑗墓志銘考釋

裴書研 楊雙榕

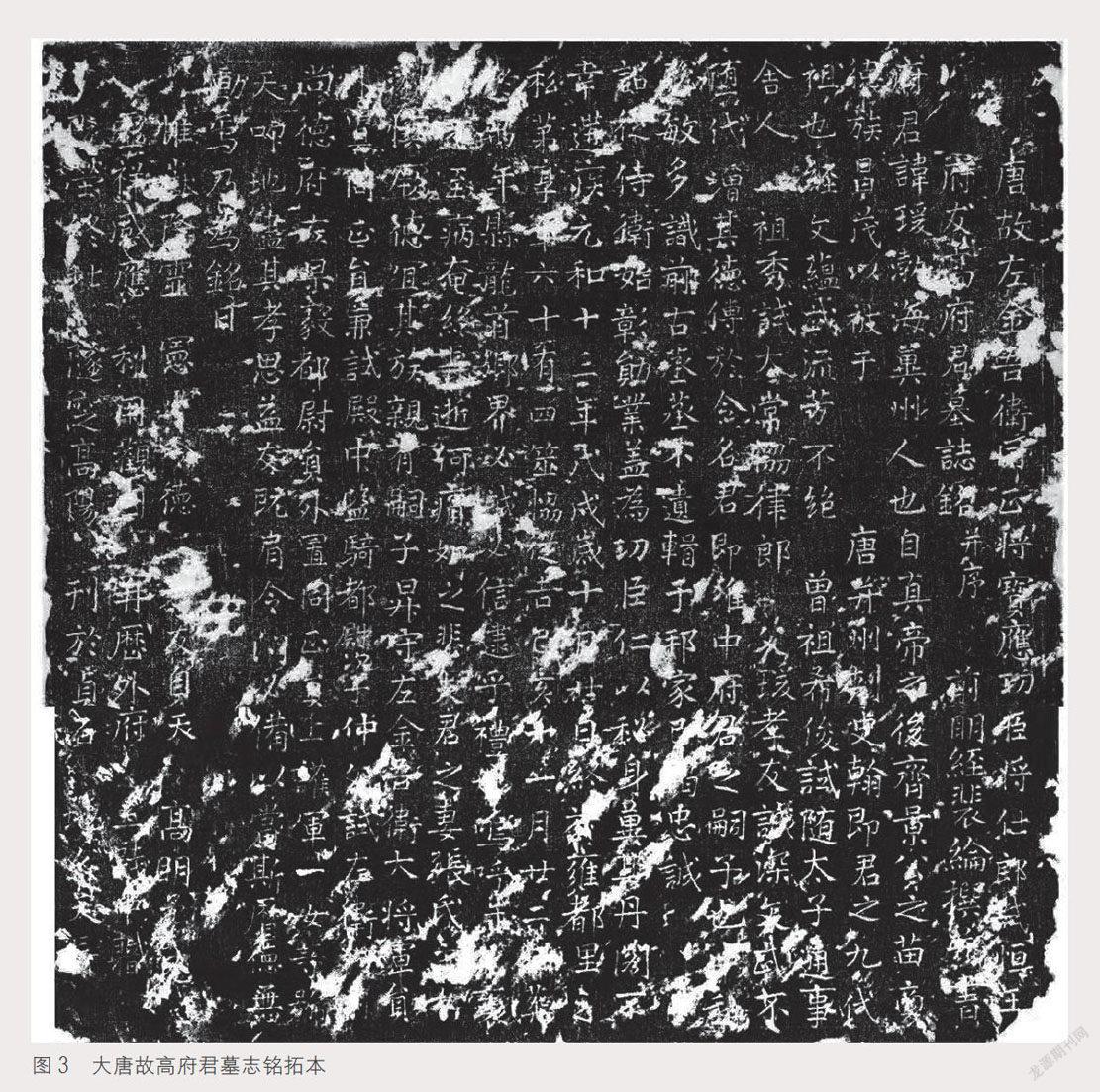

大唐故高府君高瑗墓志,憲宗元和十三年(818),左金吾衛大將軍高瑗之銘,出土于西安曲江東(古稱龍首原)。2018年10月,由西安市文物保護考古研究院聯合西安文理學院歷史文化旅游學院,對雁塔區馬騰空村北墓葬群進行考古發掘(圖1)。其中6號墓出土該墓志,志蓋(M6:37)、志石(M6:26)各1件(圖2)。蓋上陰刻篆書“大唐故高府君墓志銘”9字。志石為方形,四側飾四神紋飾,長、寬皆45.3厘米,志石刻欄,志文楷書,連題共計21列401字(圖3)。由于志石表面部分區域受到侵蝕,致使個別志文無法辨識(圖4),根據上下文對個別難以辨識的單字進行推測,經考識志文如下:

唐故左金吾衛同正將寶應功臣將仕郎試恒王府友高府君墓志銘并序,前明經裴綸撰并書。

府君諱瑗,渤海冀州人也。自真帝之后,齊景公之苗裔,德族昌茂,以被于唐。并州刺史翰,即君之九代祖也,經文蘊武,流芳不絕。曾祖希俊,試隨太子通事舍人。祖秀,試太常協律郎。父瑗,孝友誠深,文武不墮,代增其德,傳于令名。君即準中府君之嗣子也。中和聰敏,多識前古,蒸蒸不遺,輯于邦家,已竭忠誠。詔從侍衛,始彰勛業,蓋為功臣,仁以秘身,冀其丹閣,不幸遘疾。元和十三年戊戌歲十月廿日,終于雍都里之私第,享年六十有四。筮協從吉,己亥十一月廿二日葬于萬年縣龍首鄉界。必誠必信,逮乎禮也,嗚呼口口,襄口不至病奄,終長逝,何痛如之悲夫!君之妻張氏之女,口慎厥德,宜其族親。有嗣子升,守左金吾衛大將軍,員外置同正員,兼試殿中監騎都尉。次子仲父,試左衛朔口尚德府左果毅都尉,員外置同正員、上護軍。一女等號天扣地,盡其孝思,益友既肩,令門必備,以當斯歷,德無動焉。乃為銘日:惟岳降靈,寧口令德。孝友自天,高明柔克。靈祥感應,利用觀國。再歷外府,三踐中職。既塋終北,隧窆高陽。刊于貞石,地久天長。

一、墓主身份與年齡考

由于該墓葬下葬后不久被盜,僅剩墓志及器物殘片(圖5)。該墓志銘主要記載高瑗所處時代與身世、祖輩與子嗣的任職情況、生平贊許等。對其卒年志文載“元和十三年戊戌歲十月廿日,終于雍都里之私第,享年六十有四”。據此推算,高瑗生于唐天寶十四年(755),故于唐元和十三年(818),歷經玄宗、肅宗、代宗、德宗、順宗、獻宗六帝。

志文中對墓主人的生平與所立功勛,無明確記載。僅能從“詔從侍衛,始彰勛業,蓋為功臣,仁以秘身…‘并立外府,三踐中職”等描述推測其功績與貢獻。而同樣作為寶應功臣,在太常卿李國珍墓志銘中載: “肅宗升遐,太宗即圣,初奸臣嬖女,構禍宸衷。公于危難之時,共定其難,故有寶應功臣之號”,為志文對其所立之功的陳述,可知李國珍所獲功臣號的由來。而高瑗墓志銘中對其所獲寶應功臣的情況未有提及。

在政治制度完善的唐代,通常對于立下重大功勛的臣子,才會獲封功臣號,但在高瑗的墓志銘中卻未對其功績做任何記載,可見墓主高瑗應承繼祖上之位分,而一生碌碌并無功績。從志文載其封號“寶應功臣”可知為代宗所賜于寶應元年(762),此時高瑗年僅7歲,將功臣賜號給予一個孩童,顯然不太合乎常理。由此對墓主年齡問題有兩種判斷。一是假定志文中所記墓主人卒年無誤的基礎上進行推斷。由于墓志銘為逝后記錄死者生平的文字石刻,通常在記載墓主生時評述時,后人出于對逝者的尊敬,內容可能會有所夸浮。但對于墓主的生、卒、享年這種客觀描述,如無特殊因由,必會據實載錄。由志文所載推斷高瑗7歲獲賜“寶應功臣”封號,實不能為高瑗本人所立功勛而賜,而墓志銘中也未對其所獲功勛緣故有所提及,顯然應為其祖輩或父輩之功績。志文中載高瑗以其父功勛獲得蔭官,在代宗廣德二年時,有過“賜內外官階、爵;武德功臣子孫予一人官;成都、靈武元從三品以上加賜爵一級,余加一階;寶應功臣三品以上官一子,仍賜爵一級,余加階、勛兩轉,五品以上為父后者勛兩轉。”是為加封功臣子孫的賞賜。由此可知, “寶應功臣”三品以上可官一子,通常理解為功臣子孫因蔭庇可獲官職,從高瑗墓志銘似乎能夠推測出在唐代功臣號是可傳及子孫的。然而,自順宗即位后“陜州元從、寶應功臣、興元元從、奉天定難功臣:賜爵、勛有差,亡歿者與追贈”,這些對功臣本人的賞賜和追贈,卻并未提及封賜功臣子孫,由此對于蔭官存有兩點疑問。一即唐代蔭官,可賜子孫官、爵,而“寶應功臣”是為功臣號,對于此類殊榮,并無可見的世襲或者蔭封的記載。對功臣之后的蔭恩,在此仍以寶應功臣之后舉例。就“寶應功臣”之后何文哲墓志中所述,其父何游仙為皇寶應元從功臣,與李國珍一樣曾為開府儀同三司。貞元初年,唐德宗下詔封賞功臣及其后人, “時開府護軍中尉竇公文場以公名聞,旋補左軍馬軍副將”。在此,何文哲是因為其父而獲補了左軍馬軍副將這一職位,并沒有獲得功臣號。二即墓志中對高瑗之父的官職并沒有任何記載,如果其父為三品以上官員,在墓志銘中卻為何不予以記載,似乎也不太合理。故而不能根據墓志及史書記載推測,高瑗獲得寶應功臣的稱號是受其父蔭庇的原因。功臣號為生前授予,非死后追贈,一般是在皇帝危難時保衛皇權所獲。如果高瑗是因父蔭而獲得功臣號,那么該墓志無疑是對唐代功臣號獲封的來源的一大重要補充。寶應是唐代宗李豫的年號,前后共計兩年。而代宗在位共計20年。在墓志紀年無誤的情況下,墓主如果代宗年間立下功績,那么其獲得寶應功臣的年齡可以順延至27歲之前,這樣高瑗獲得功臣號的年紀就較為合理了。至于為何不是被賜予“元從功臣”或“奉天定難功臣”,則無從考證。二是志文中高瑗的卒年或享年記載有誤。如高瑗的卒年有誤而享年無誤,可以推算高瑗的出生年份要比天寶十四年(755)更早一些。根據同為“寶應功臣”的李府君墓志可知,其卒于興元元年,享年62歲,推算李國珍生于開元十一年(723),相比高瑗生于天寶十四年,其更有可能生于開元年間或天寶初期。如高璦的卒年無誤而享年有誤,那么高瑗的享年則應當大于64歲。對于墓志銘所載墓主人生平的重要記錄,不應在墓主的年齡上出現這樣嚴重的偏差,因此,也是該墓志非常值得再次深入探究的一事。

二、功臣號“寶應功臣”來源考

《史記·季布欒布列傳》載: “臣恐功臣人人自危也”, “功臣”是謂君主時代稱有功之臣。《文獻通考·職官十八》: “加功臣號,始于唐德宗。宋朝因之,至元豐乃罷。中興后,加賜者三人而已,韓世忠‘楊武翊運功臣’,張俊‘安民靜難功臣’,劉光世‘和眾輔國功臣’”, “功臣”是謂唐、宋、明三代賜給有功之臣的名號。又見“從唐到宋遼金元,這些朝代都曾給有功之臣授予功臣封號,宋人稱之為‘功臣號’”。 “因為史書中常常把功臣號省稱為功臣,以至于后人把兩者混同”。但可以明確的一點是, “有功臣號必為功臣,而功臣未必都有功臣號”。所以從“功臣”二字在文獻中具有不同含義,而這里對“功臣”的釋義應從后者之意,即給予有功之臣的稱號。

功臣賜號源于何時向來說法不一,主流觀點多認為功臣賜號起于唐德宗“奉天定難功臣”。 《事物紀原>中則否定了起于德宗的觀點: “《筆談》日:賜‘功臣號’,始于唐德宗奉天之役。自后藩鎮下至從軍資深者,例賜之。……(《唐兵制》)又曰:代宗即位,以射生軍清難,賜名寶應功臣。此蓋其始矣, 《筆談》誤也。”因此,有學者提出唐代功臣賜號于代宗賜“寶應功臣”啟始,而隨著出土墓志中不斷出現“寶應功臣”,可以與唐書中的記載相印證,故而功臣賜號應起于代宗。

唐朝中后期動亂頻仍,君主在危急過后,除了物質賞賜,往往還會將功臣號頒賜給功勛卓著的臣子。唐朝獲賜功臣號的人成百上千,不僅見于唐書等史料記載,在出土墓志中亦不乏所見,其中尤以唐德宗時的“奉天定難功臣”“元從功臣”此類居多。而以年號命名功臣號的情況,在Ⅸ新唐書》載“武德功臣十六人,貞觀功臣五十三人,至德功臣二百六十五人”。人數雖多,但能夠明確稱號與姓名相對應的僅有三人,即“武德功臣”安興貴、龐玉和“神龍功臣”崔玄睥。據此可見,還有相當數目的人,或許因為各種原因,其姓名、功績并沒有被載入史書。是以對功臣號及獲賜功臣號之人的具體研究,往往要依靠出土墓志志文。

寶應元年四月,肅宗病危,張皇后無子,恐太子功高,自己日后受制,于是與越王李系矯詔召太子入宮,圖謀廢太子。飛龍副使程元振得到了這個消息,并告知李輔國。于是李輔國率兵收捕并誅殺了越王,于別殿幽禁張皇后。當晚,肅宗駕崩于長生殿,程元振等迎太子在群仙門召見群臣。代宗即位后, “子儀、光弼、李光進諸道節度使并加實封,四月十七日立功人并號‘寶應功臣…。從史書記載中可以看出, “四月十七日立功人”指的應當是張皇后之亂中“以射生軍入禁中清難”的人,即寶應功臣的獲封對象。由于在唐書中并沒有明確記載,這些四月十七日獲封的“立功人”具體為哪些功臣。而就目前已出土的墓志來看,加上高瑗, “寶應功臣”有楊延祚、李國珍、雷希進、王梁卿、張坦、何游仙共7人。在這其中能明確得知墓主人身份為“寶應功臣”的僅李國珍與高瑗兩人,其余五人都是在其妻、其子的墓志銘中被簡要提及,對于其生平則無任何記載,是故無法從墓志中得知他們獲得功臣號的具體事跡。 暿 三、結語

墓主人高瑗其人雖未見諸史冊,具體事跡不詳,且年齡有存疑之處,但其獲封寶應功臣的事實應當無誤,該墓群排列整齊,時代相近,應屬家族墓地(圖6)。寶應功臣是唐代宗時頒賜功臣的封號,主要獲封對象為張皇后之亂時入禁中清難之人。但唐書中對寶應功臣具體頒賜給何人,及其獲封人數并無明確記載。盡管該新出墓志對寶應功臣的相關內容記敘略有不足,但仍為研究唐代功臣制度提供了實物資料。且志文中大量對于文、武散官名及職事官名的記載,也為研究唐代官制提供了重要資料。

(責任編輯:李紅娟)