基于多源數據的歷史文化名城空間活力分析及規劃應用

朱瑩 李啟瑄 陳磊

摘要:文章針對歷史文化名城研究與實踐中社會性不足與文化性孤立的問題,提出將活力分析嵌入其研究與實踐體系。以湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市老城為例,從空間、經濟、社會、生態、文化5個方面進行量化研究。在其現狀活力空間格局的基礎上提出活力規劃結構與管控分區。并針對文化活力區內其他活力要素的不足,提出優化策略。

關鍵詞:歷史文化名城;空間活力;活力評價;活力分區;恩施老城

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.06.013 中圖分類號:TU984.2

文章編號:1009-1483(2019)06-0089-09 文獻標識碼:A

The Vitality Analysis and Planning Application of Historic City by Multi-data: Taking Enshi as an Example

ZHU Ying, LI Qixuan, CHEN Lei

[Abstract] Currently, the lack of sociality as well as the isolated of culture become common issues in historical areas. Thus, this study suggests that we should putting forward vitality estimate and vitality zoning into related research areas and practice systems. This article takes Enshi historical region as an example, quantitative analyzes its vitality situations from five aspects which are space, economy, society, ecology and culture. Based on consequences above, planning the vigorous structure and managed areas and also giving targeted suggestions and strategies.

[Keywords] historic and cultural city; space vitality; vitality estimate; vitality zoning; Enshi historical region

引言

當前歷史文化名城研究與實踐中一方面多側重于文化空間實體保護與商業價值外顯,而對于其內部微觀生活邏輯的研究與實踐較少;另一方面強調歷史與民族的風貌保護與展示,卻忽略其內部行為活動與生活場景的塑造與豐富。大部分城市經歷了“大拆大建式”的舊城更新運動后,“假古董式新建”的現象層出不窮,這種重視商業性而忽略文化性與社會性的保護與復興是冰冷的、幾何式的,造成了市井生活與文化旅游的割裂甚至對立。由于歷史文化名城性質與功能的特殊性,這種割裂已成為制約其可持續發展的重要因素。在此背景下,傳統數據與研究思路難以支撐新常態下歷史名城發展訴求,亟待尋找新的數據源與研究、規劃范式。與此同時,隨著空間研究的情感轉向,以及由量向質的發展觀念的轉變,各類城市空間活力評價的研究相繼出現。基于此,通過活力分析將以人為本的空間研究嵌入歷史文化名城這一特殊空間,具有必要性與迫切性。

恩施市六角亭地區(恩施老城)因其文化的獨特性、地理單元的交匯性與民族的多元性,成為湖北省第一批歷史文化名城,在民族地區具有一定的代表性。但由于地方經濟一度落后、發展與保護的關系認識不清、旅游業的低層次粗獷式開發、監督管控不力等一系列內因外因,導致恩施老城內部城市功能混雜、空間風貌混亂、服務業態低端,歷史與當下的雙重挑戰嚴峻。在跳出老城建新城的發展思路下,老城空間逐步衰敗,原住民作為文化的繼承者與傳承者逐漸遠離老城,老城復興迫在眉睫。

1研究綜述

我國歷史文化名城發展與保護相關研究較為豐富。在研究內容上,主要有研究歷史文化名城發展與保護的關系、背景、機遇與挑戰[1-3],以及應對策略[4-5];有關于歷史文化名城特點、類型、構成要素、主要保護內容、對象、方法的解釋與研究[6-7];有對于各類保護模式,保護方法的對比、辨析、反思與啟示的研究[8-10];同時也有對歷史文化名城、歷史街區的評估方法與評估體系的研究[11],以及對歷史文化名城歷史演變與保護歷程的梳理與研究[12]。此外,關于歷史文化資源的利用與旅游開發等相關研究[13-16]、對歷史文化名城管理體制與制度完善的研究[17-18],也是研究的熱點。

但是,我國關于城市空間活力,尤其是歷史文化名城的活力分析與評價的研究相對較少,在研究內容上主要有基于空間演進視角[19]、文化遺產視角[20],以及其他視角分析活力影響因素及復興策略的研究[21-22];有對于歷史地區空間活力評價體系[23-24]及城市設計實踐的社會效果評估[25]。研究方法上,主要有定性研究、定量研究與案例實證研究,其中關于城市空間質量的研究方法主要有SD 法、主成分分析法、聚類分析法等。如李佳靜從物質、功能、人氣三個方面,選取了14個因子,構建了歷史地區空間活力評價模型[23];韓樂等選取公共開敞空間、服務、停車、游樂設施及可進入綠化5個方面構建了歷史街區空間活力評價體系,并進行實證研究[24]。郭嘉等認為城市空間活力得分=城市空間形態得分+城市空間功能得分+城市空間可達性得分,并從小徑覆蓋度、建筑年代與層數、建筑圍合度、功能密度、功能混合度、人行、公交與車行可達度這8個方面進行量化研究[26]。郝新華等構建3套指標體系,分別對北京3種類型的街道活力進行對比研究,并發現北京街道活力與功能密度關系最為密切[27]。汪洋等從感官、社會、經濟、文化活力4個方面,選取60個指標,通過調查問卷獲取數據,構建城市公共空間活力評價體系[28]。譚少華等在現場觀測并對人群活動類型分類的基礎上,從吸引力(視覺可達性、文化認同感)、方便性(公共設施、空間整體性)、適宜性(空間與尺度、環境質量)三個方面分析廣場空間活力[29]。

關于歷史文化名城發展與保護、舊城更新的研究內容全面,體系完整,研究范圍涵蓋國內大部分地區的大中小型城市、城鎮。但是對于城市空間活力評價的研究相對匱乏,主要集中在對城市公共空間的活力研究,歷史文化名城活力研究體系尚未健全,研究范圍集中在大城市,對于中小城鎮、西部地區、民族地區的研究較為匱乏。

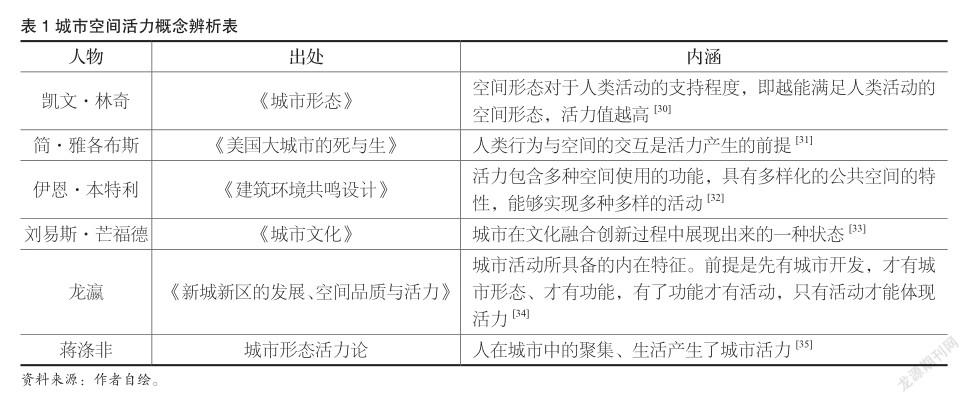

2關鍵概念界定與分析評價體系

關于城市空間活力的概念,學術界尚未形成統一的定義(見表1)。通過學者們的相關表述可以看出其自身包含物質與社會的雙重屬性,是一種在城市空間運營過程中展現出來的生命力,或城市為生活、工作、居住在其中的人們提供能滿足其多元化需求的能力。由于歷史文化名城的特殊性,本文中將歷史文化名城空間活力劃分為一般性要素(空間活力、社會活力、經濟活力、生態活力)與特殊性要素(文化活力)。一般來說,城市開發強度越高,其空間活力越好,而在歷史文化名城中,則不適用。因此,本文認為在對歷史文化名城空間活力分析過程中,應始終以“高混合度、低開發強度”作為活力值高低的評判依據。

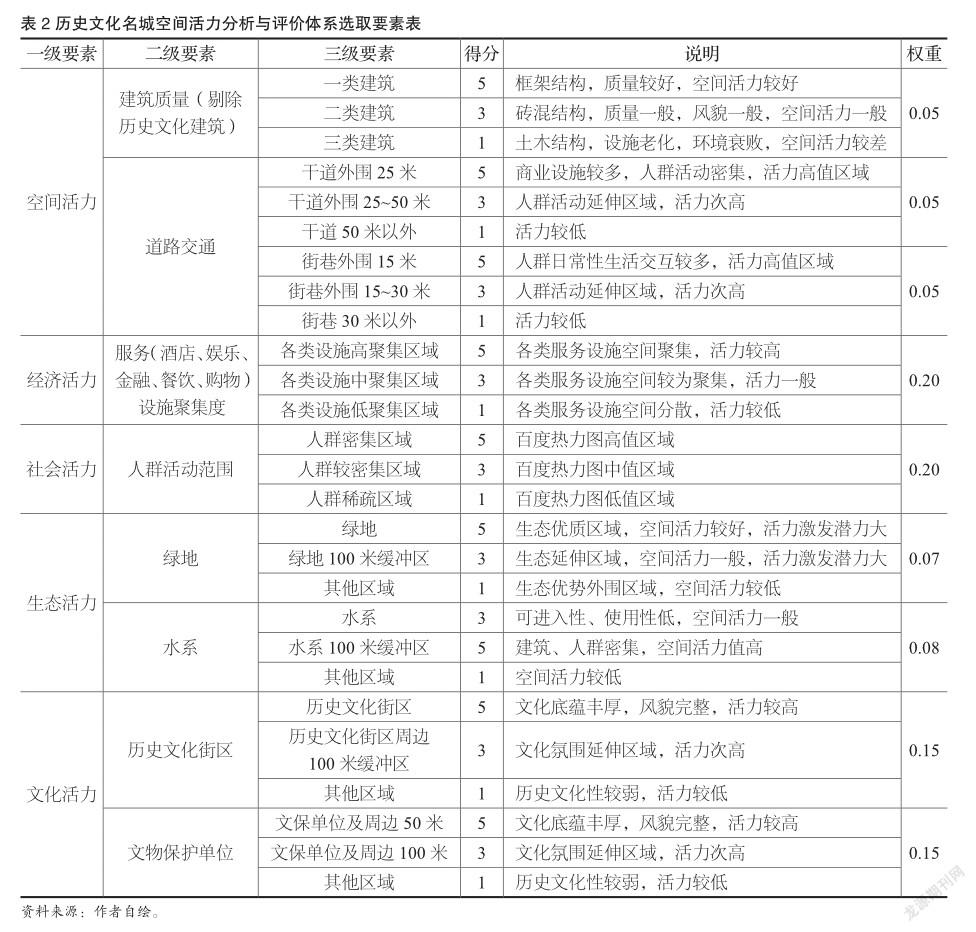

選取建筑質量(剔除歷史建筑)、道路交通、服務設施聚集度、人群活動范圍、綠地、水系、歷史文化街區與文物保護單位8個要素,構建歷史文化名城活力分析與評價體系,并根據德爾菲①法獲得各類要素的權重值,以期對其空間活力進行量化與可視化分析(見表2)。

3數據來源與研究范圍

3.1數據來源

本文基于新數據環境與傳統調研數據相結合的方法獲取研究數據,其中空間活力中關于建筑與道路交通的數據來源于筆者實地調研;經濟活力中關于各類設施POI點②來源于百度地圖數據;社會活力中人口熱力數據來源于百度熱力地圖;生態活力與文化活力中山體、水系、歷史文化街區、文物保護單位數據來源于筆者調研與相關規劃資料分析。

3.2研究范圍與空間單元劃分

本次研究范圍為湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市施州古城(即恩施老城),東至清江、南至209國道、北側及西側以葉挺路為界,屬六角亭街道辦事處,研究區面積約為1.62平方公里。由于本文研究范圍較小,無法以行政區劃分研究單元,因此以道路作為空間單元劃分依據。研究粒度為5×5影像單元大小的柵格圖像。

4老城尺度空間活力分析及規劃應用

4.1老城尺度空間活力分析

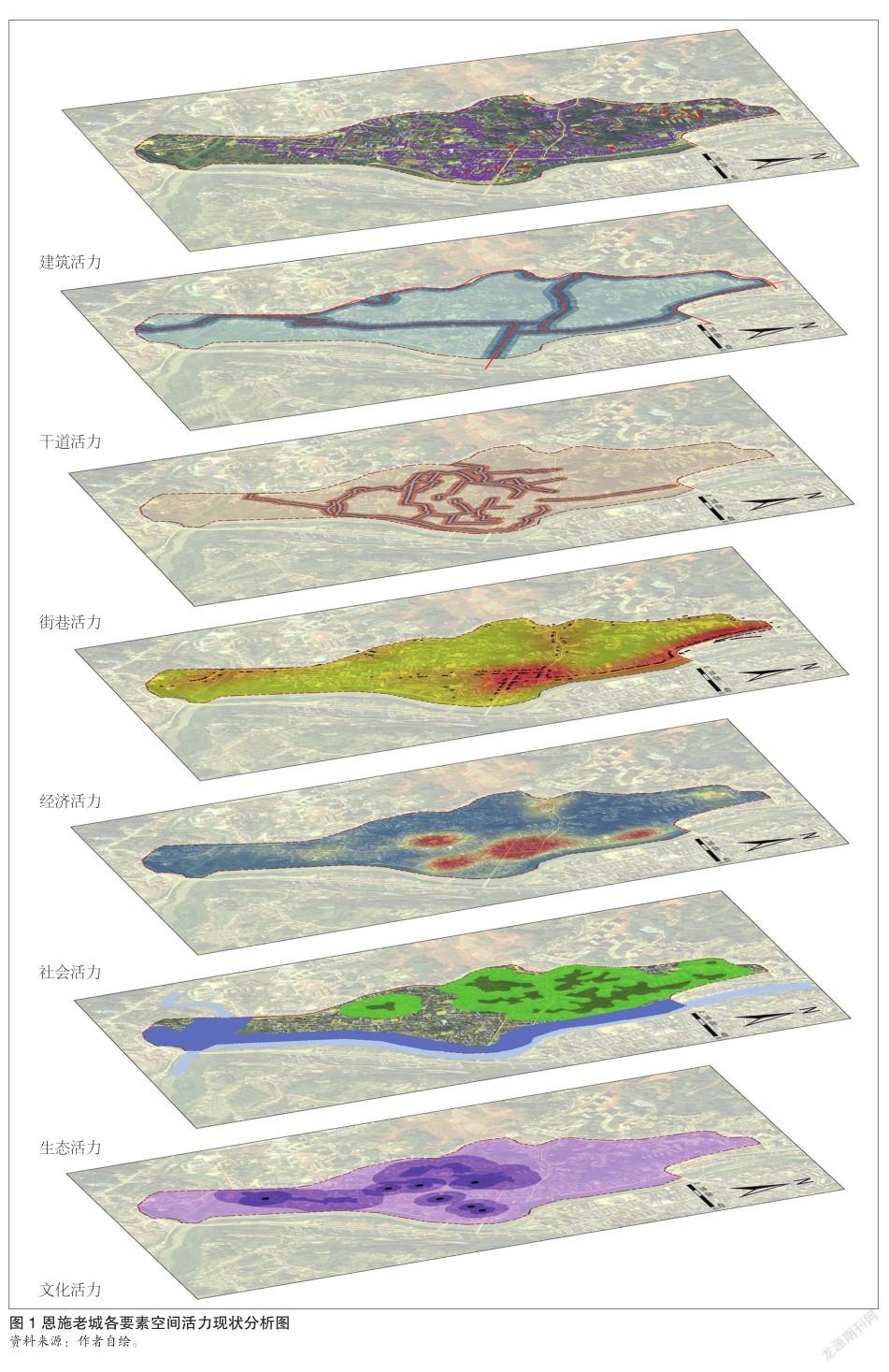

通過ArcGIS平臺將各類空間活力可視化分析,發現恩施老城建筑空間活力分布呈現東密西疏、北少南多的空間格局。恩施老城大部分區域建筑空間活力為中值區域,活力較高區域空間分布較為分散,活力中等和活力較差區域空間分布相對集中。恩施老城干道十字架構路網格局已經形成,整體空間分布較為均衡,活力值較高區域主要集中在研究區中部。但是街巷格局較為凌亂,缺乏體系感,且通達性較差,高值活力區域主要集中在老城中部及中部偏南,老城北部活力值較低。恩施老城經濟活力空間分布不均衡,呈現出北多南少、東密西疏的空間格局,各類經濟要素主要集中在恩施廣場及研究范圍北部的清江區域,各類設施沿葉挺路及人民路兩側有聚集趨勢但是尚未形成較大規模。恩施老城社會空間活力在中部及東北部區域較高,呈現出“一心三點,集中成片”的空間格局。恩施老城西北部綠地覆蓋率較高,其周邊生態活力較好,中部及南部地區綠地覆蓋率較低,周邊生態活力較弱。此外,受清江影響,老城東部生態活力較高。恩施老城歷史文化活力空間主要分布在老城中部、中南部,呈現集中連片的空間格局。其中歷史文化街區整體格局基本完整,傳統風貌的界面連續性較好,傳統街巷及傳統民居保存較好(部分建筑立面有待修復)(見圖1)。

4.2老城尺度空間活力規劃應用

通過對各類空間活力要素的量化研究,證明了空間活力研究與規劃的可行性。據此,提出在規劃體系層面融入活力區規劃。首先,根據所構建的活力分析與評價體系,進行多要素疊加分析,以期通過對空間活力的識別反映恩施老城活力空間格局特征。現狀恩施老城綜合活力在空間上呈現出“一帶一心多片區”的空間格局。“一帶”為濱江活力帶,清江沿岸活力較高,且研究區北部較南部活力高值區域面積更大。“一心”為老城中心,以恩施廣場為中心,半徑約200米的范圍內為恩施老城活力核心,該區域內活力值最高,面積最大且集中連片,有東西向擴散趨勢,暫無南北向延伸現象。“多片區”主要是以人民路兩側為主的活力區域與以城鄉街歷史街區為核心的活力片區,研究區西北部、中部以南區域是活力低值區域(見圖2)。

其次,提出以活力結構規劃,劃分規劃實施及其管控分區。在對恩施老城空間活力綜合疊加分析的基礎上,結合現狀,提出老城活力規劃結構并劃分為活力優化區、活力激活區、活力復興區。恩施老城規劃活力結構為“兩軸兩心四片”。“兩軸”分別是沿清江西路與解放路的南北向活力發展軸與沿人民路、中山路的東西向發展軸。“兩心”分別是經濟活力心與文化活力心,二者在空間上基本都處于恩施老城的中心位置。經濟活力心位于解放路與中山路相交處,即恩施廣場附近,是恩施老城各類經濟功能與空間要素最為集中的區域,也是經濟空間活力值最高的區域,應繼續發揮其核心引領作用,帶動周邊區域活力提升。文化活力心位于文化空間活力值最高的區域,雖然其在老城活力綜合評價中得分并不高,但是基于恩施老城文化的特殊性,規劃應注重其復興。通過以點帶面的方式,帶領文化活力空間的整體活力提升。“四片區”分別是恩施老城中部及東北部的活力優化區、西南部的活力復興區及西北部和東南部的活力激活區。活力優化區在活力綜合評價中得分較高,屬于恩施老城人流、經濟流大量集聚的區域,規劃應以疏通和優化為主,以最小干預的設計手法,讓市場發揮主導作用帶領區域活力提升。活力復興區涵蓋了恩施老城大部分的文化空間活力區域,這一區域活力值相對較低,難以凸顯其城市特色,反映出恩施老城在文化宣傳、文化衍生產業孵化、文化創意產品設計及空間業態上需要進一步強化。其余區域為活力激發區,應有針對性地植入活力吸引點,帶動區域活力提升(見圖3)。

5文化活力區現狀問題與優化提升策略

將歷史文化名城的一般性空間活力要素與特殊性要素進行空間對比分析,得到文化活力區內各類一般性要素的分布現狀,并基于此提出針對性的優化提升策略。文化活力區內,集中了恩施老城絕大多數的二類建筑及幾乎全部的三類建筑。在城市建設層面來講,屬于城市衰敗地區,或是需要舊城更新的區域。應對其內部三類建筑進行普查,適當拆除,變更為小型文化性景觀綠地,一方面加強區域內生態活力,另一方面通過文化小品訴說文化故事,展現文化底蘊,進一步提升該區域內的文化活力(見圖4)。

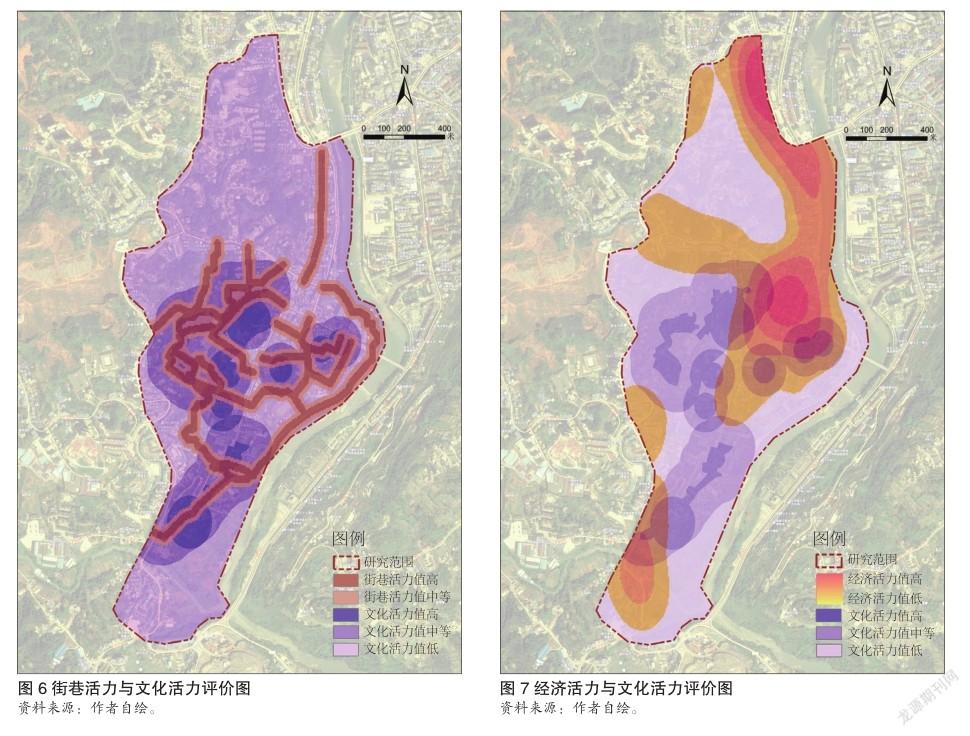

解放路與文化活力空間的關系最為密切。因此,應重點關注解放路兩側沿街建筑風貌整治,并規劃一定規模的停車空間與開放空間,為人群活動提供充分的空間(見圖5)。各街巷與文化活力區關系密切,應充分合理利用,形成不同主題的游線,更好地為文化活力區服務(見圖6)。

恩施老城文化活力區內,基本無經濟活力。其內部餐館、酒店、金融等服務設施數量較少。因此,應針對性地在文化區內植入相關業態,引導文化與經濟的共同繁榮,進而帶動區域整體活力的提升(見圖7)。

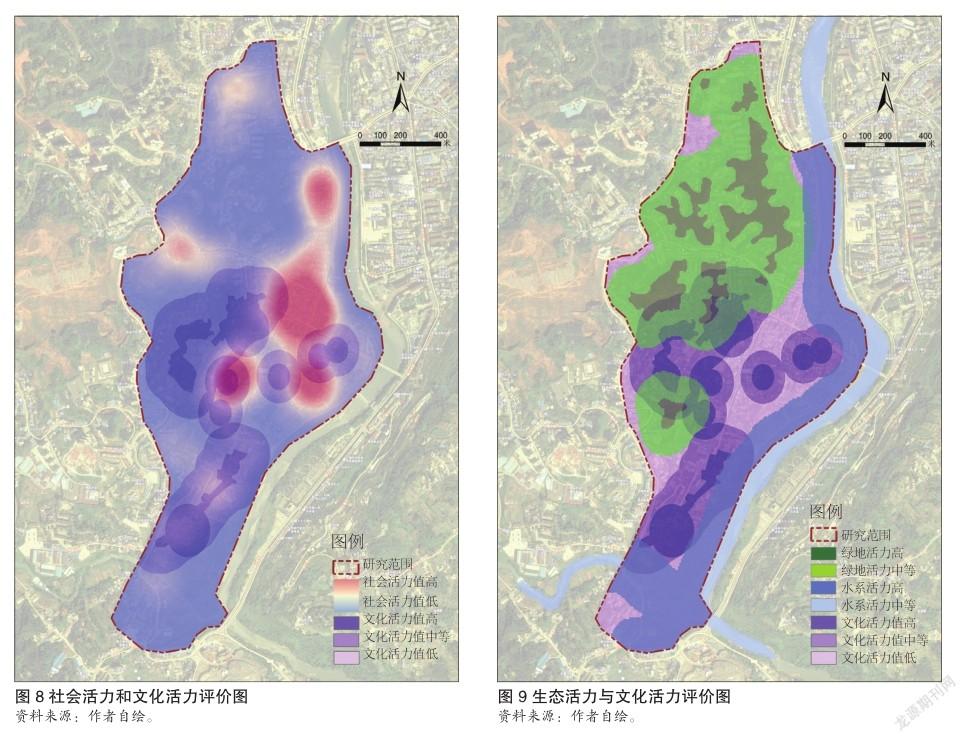

歷史文物保護單位對人群活動的吸引力最大。相對歷史街區,人群可參與活動更多、體驗性更強,而恩施歷史街區內能夠吸引人群活動的事物較少。此外,在文化活力區內更多的是發展提高型活動,如文化學習等,對人群活動吸引力較弱。而文化活力區外,消遣娛樂型活動較多,因此對人群吸引力較高。應結合規劃結構“兩心”的建設,實現經濟活力心與文化活力心的互通互聯,在空間上為二者提供較好的可達性,引導消遣娛樂型活動人流向文化活力區引流。并在文化活力區內,規劃更多宜學、宜游,體驗性、參與性強的項目,吸引各類人群(見圖8)。

恩施老城文化活力區內生態活力較低。自然景觀環境品質較差,無法提供良好的形象和宜人的休憩空間。應在文化區內改善生態環境與景觀小品,打造古色古香、風景宜人的區域形象。一是結合空間活力提升措施,將文化區內部三類建筑拆除后,進行景觀設計,通過精美的景觀設計與文化小品,提升整體區域形象,吸引城市原住民與游客。二是應與恩施老城南部芭蕉河、高橋河整體打造,空間呼應。在空間上打通廊道,疏通街巷,提高二者之間的通達度,達到借景的效果(見圖9)。

6結語

通過以恩施老城為個案研究,證明了歷史文化名城空間活力量化研究的可行性。一方面在古城尺度提出活力規劃結構與管控分區;另一方面,通過文化活力區與其它空間活力的對比,發現其內部空間特征,并針對性地提出了優化策略。在城市規劃研究與實踐體系中,嵌入活力分析與應用,符合以人為本的學科發展背景。但是,本文也存在一些不足。首先,城市作為一個復雜的巨系統,活力的內涵與影響因素涉及較廣,本文量化的指標有限。其次,本文僅對于恩施老城各類活力空間分布情況進行表述,對于其形成機制未深入探討,需待下一步研究。此外,本文僅為理論研究,有待于實踐效果檢驗。期望城市規劃實踐中檢驗活力規劃的可行性。

注:

① 德爾菲法,也稱專家調查法,1946 年由美國蘭德公司創始實行。該方法是由企業組成一個專門的預測機構,其中包括若干專家和企業預測組織者,按照規定的程序,背靠背地征詢專家對未來市場的意見或者判斷,然后進行預測的方法。

②POI(Point of Interest),中文可以翻譯為“興趣點”。在地理信息系統中,一個POI可以是一棟房子、一個商鋪、一個郵筒、一個公交站等。本文中經濟活力POI點包括酒店、娛樂、金融、餐飲、購物設施。

參考文獻:

[1]周嵐.歷史文化名城的積極保護和整體創造[M].北京:科學出版社,2011:47-60.

[2]阮儀三,孫萌.我國歷史街區保護與規劃的若干問題研究[J].城市規劃,2001,25(10):25-32.

[3]仇保興.中國歷史文化名城保護形勢、問題及對策[J].中國名城,2012(12):4-9.

[4]郭欽.歷史文化名城的保護和發展[J].重慶大學學報(社會科學版),2004,10(4):18-21.

[5]鄧巍,何依,胡海艷.新時期歷史城區整體性保護的探索——以寧波為例[J].城市規劃學刊,2016(4):87-93.

[6]阮儀三.歷史文化名城的特點、類型及其風貌的保護[J].同濟大學學報:人文·社會科學版,1990,1(1):55-65.

[7]郭欽.論歷史文化名城文化系統及構成要素——以歷史文化名城長沙為例[J].湖南社會科學,2004(5):146-150.

[8]劉臨安,王樹聲.對歷史文化名城“新舊分離”保護模式的再認識——以歷史文化名城韓城與平遙為研究案例[J].西安建筑科技大學學報(自然科學版),2002,34(1):76-79.

[9]阮儀三.談城市歷史保護規劃的誤區[J].規劃師,2001,17(3):9-11.

[10]邊寶蓮.探索歷史文化名城保護與發展并舉之路[C]//中國城市規劃學會.2004城市規劃年會論文集(上).北京:中國城市規劃學會,2004:12.

[11]胡敏,鄭文良,陶詩琦,等.我國歷史文化街區總體評估與若干對策建議——基于第一批中國歷史文化街區申報材料的技術分析[J].城市規劃,2016,40(10):65-73.

[12]李曄.西安歷史名城保護歷程與理念研究[D]. 西安:建筑科技大學,2012.

[13]劉德謙.古鎮保護與旅游利用的良性互動[J].旅游學刊,2005,20(2):47-53.

[14]李繼峰.歷史名城文物保護與旅游資源開發研究——以古城洛陽為例[J].鄭州大學學報(哲學社會科學版),2007, 40(4):150-154.

[15]阮儀三,嚴國泰.歷史名城資源的合理利用與旅游發展[J].城市規劃,2003,27(4):48-51.

[16]唐鳴鏑.歷史文化名城旅游協同思考——基于“歷史性城鎮景觀”視角[J].城市規劃,2015,39(2):99-105.

[17]張松.歷史文化名城保護制度建設再議[J].城市規劃, 2011,35(1):46-53.

[18]張松.歷史文化名城保護的制度特征與現實挑戰[J].城市發展研究,2012,19(9):5-11.

[19]孫路遙.城市活力視角下廈門鷺江道社區公共空間提升策略研究[D].廈門:華僑大學,2017.

[20]李瑤.基于非物質文化遺產保護理念下的歷史街區活力復興研究[D].西安:長安大學,2009.

[21]陳蔚鎮,李松珊,馬文.活力與秩序的制衡——以蘇州老城區與蘇州工業園區為例[J].國際城市規劃,2017,32(2):50-56.

[22]趙永浩.從歷史街區公共空間改造到歷史街區活力復興[D].天津:天津大學,2007.

[23]李佳靜.基于發展“活力”的歷史地區規劃保護模式探討[D].南京:東南大學,2015.

[24]韓樂,李鈮.基于公共空間活力的城市歷史街區評價體系研究[J].湘潭大學自科學報,2014,36(3):122-126.

[25]呂斌,王春.歷史街區可持續再生城市設計績效的社會評估——北京南鑼鼓巷地區開放式城市設計實踐[J].城市規劃,2013,37(3):31-38.

[26]郭嘉,吳灈杭.GIS空間分析在城市空間活力營造規劃中的應用探討[J].城市建設理論研究(電子版),2018(4).

[27]郝新華,龍瀛,石淼,等.北京街道活力:測度、影響因素與規劃設計啟示[J].上海城市規劃,2016(3):37-45.

[28]汪海,蔣滌非.城市公共空間活力評價體系研究[J].鐵道科學與工程學報,2012,9(1):56-60.

[29]譚少華,李英俠.城市廣場的活力構建研究——以重慶市三峽廣場之中心下沉式廣場為例[J].西部人居環境學刊, 2015(2):93-98.

[30] Lynch K. Good city form[M]. Massachusetts: MIT press, 1984.

[31] Jane J. The Death and Life of Great American Cities (50th Anniversary Edition)[M]. Sources Toronto Canada: Randon House Trade Publishing, 2009.

[32] Responsive environments: A manual for designers[M]. London: Routledge,1985.

[33] Mumford L, Turner B S. The culture of cities[M]. Oxford: Blackwell Publishers,1938.

[34]龍瀛.新城新區的發展、空間品質與活力[J].國際城市規劃,2017,32(2):6-9.

[35]蔣滌非.城市活力論——城市設計目標思考[D].上海:同濟大學, 2005.

[36]趙毅.城市更新關注的重點問題及規劃應對——以南京浦口南門地區舊城更新為例[J].華中建筑,2013(6):126-129.

[37]盧峰.存量時代的舊城更新與城市設計[J].西部人居環境學刊,2017,32(4):4.

[39]王皓,薛虎.由增量向存量規劃轉型下的城市更新策略——以海口市主城區更新為例[J].中外建筑,2017(1):71-73.

[39]李婧,李小康,朱柳慧,等.轉型期北京舊城中心更新策略——以南鑼鼓巷周邊公產院落為例[J].規劃師,2015,31(z2):110-116.

[40]周婕,姚文萃,謝波,等.從博弈到平衡:中西方舊城更新公眾參與價值觀探析[J].城市發展研究,2017,24(2):84-90.

[41]劉垚,田銀生,周可斌.從一元決策到多元參與——廣州恩寧路舊城更新案例研究[J].城市規劃,2015,39(8):101-111.

[42]張建坤,馮亞軍,劉志剛.基于DPSIR模型的舊城更新改造可持續評價研究——以南京市秦淮區為例[J].南京農業大學學報(社會科學版),2010,10(4):80-87.

[43]顏文濤,邢忠,張慶.基于GIS的舊城改造開發容量的研究——以南陽市舊城更新改造為例[J].土木建筑與環境工程,2005,27(6):6-11.

[44]阮儀三.舊城更新和歷史名城保護[J].城市發展研究,1996(5):8-9.

[45]周潔.舊城更新中的文化保育與活化傳承——以汕頭市小公園開埠區保護規劃為例[J].城市發展研究,2017,24(11):36-42.

[46]杜瑩.歷史街區保護改造與舊城更新的區別和聯系[J].山西建筑,2008,34(11):36-37.

[47]姚如娟,陳剛.“空間活力場”在舊城更新中的營造——一種新的舊城更新設計方法[J].中外建筑,2012(1):90-92.

[48]吳春.大規模舊城改造過程中的社會空間重構[D].北京:清華大學,2010.

[49]賴曉霞,黃清明.舊城更新下城市公共空間的社會生活研究——以廈門沙坡尾為例[J].建筑與文化,2017(1):107-110.

[50]李茂林.舊城更新中的社區重建研究[D].蘭州:西北師范大學,2007.

[51]高軍波,周春山.新經濟產業發展與舊城更新機制創新[J].城市問題,2009(5):19-22.