基于ISM的大型集會活動踩踏事件安全影響因素研究

2019-09-10 07:22:44王雨情

消防界

2019年6期

關鍵詞:影響因素

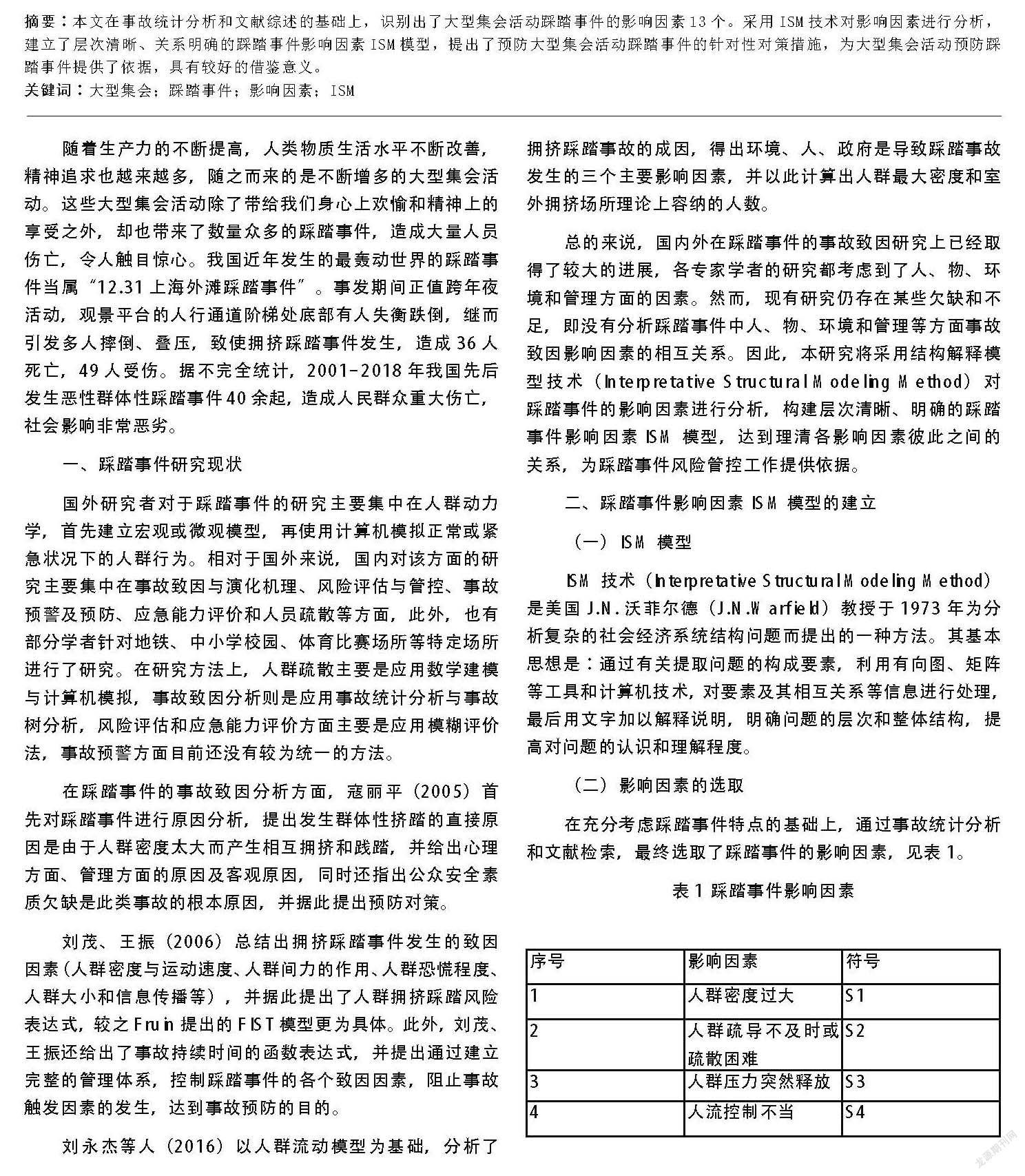

摘要:本文在事故統計分析和文獻綜述的基礎上,識別出了大型集會活動踩踏事件的影響因素13個。采用ISM技術對影響因素進行分析,建立了層次清晰、關系明確的踩踏事件影響因素ISM模型,提出了預防大型集會活動踩踏事件的針對性對策措施,為大型集會活動預防踩踏事件提供了依據,具有較好的借鑒意義。

關鍵詞:大型集會;踩踏事件;影響因素;ISM

隨著生產力的不斷提高,人類物質生活水平不斷改善,精神追求也越來越多,隨之而來的是不斷增多的大型集會活動。這些大型集會活動除了帶給我們身心上歡愉和精神上的享受之外,卻也帶來了數量眾多的踩踏事件,造成大量人員傷亡,令人觸目驚心。我國近年發生的最轟動世界的踩踏事件當屬“12.31上海外灘踩踏事件”。事發期間正值跨年夜活動,觀景平臺的人行通道階梯處底部有人失衡跌倒,繼而引發多人摔倒、疊壓,致使擁擠踩踏事件發生,造成36人死亡,49人受傷。據不完全統計,2001-2018年我國先后發生惡性群體性踩踏事件40余起,造成人民群眾重大傷亡,社會影響非常惡劣。

一、踩踏事件研究現狀

國外研究者對于踩踏事件的研究主要集中在人群動力學,首先建立宏觀或微觀模型,再使用計算機模擬正常或緊急狀況下的人群行為。相對于國外來說,國內對該方面的研究主要集中在事故致因與演化機理、風險評估與管控、事故預警及預防、應急能力評價和人員疏散等方面,此外,也有部分學者針對地鐵、中小學校園、體育比賽場所等特定場所進行了研究。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

現代經濟信息(2016年19期)2016-10-20 18:46:44

現代經濟信息(2016年19期)2016-10-20 18:12:28

現代經濟信息(2016年19期)2016-10-20 16:20:30

中國科技博覽(2016年19期)2016-10-19 13:33:22

中國科技博覽(2016年18期)2016-10-19 10:49:54

中國科技博覽(2016年18期)2016-10-19 08:16:45

中國科技博覽(2016年18期)2016-10-19 06:39:44

中國市場(2016年36期)2016-10-19 03:54:01

中國市場(2016年35期)2016-10-19 02:30:10

商(2016年27期)2016-10-17 07:09:07