腦卒中后肩手綜合征患者應(yīng)用綜合康復(fù)療法的的效果分析

肖暢

摘要:目的 觀察綜合康復(fù)療法在腦卒中肩手綜合征中應(yīng)用價(jià)值。方法 隨機(jī)劃分2018年3月-2018年11月本院接收的腦卒中后肩手綜合征患者67例,對(duì)照組(n=33)開(kāi)展常規(guī)康復(fù)治療,研究組(n=34)進(jìn)行綜合康復(fù)治療,統(tǒng)計(jì)各組治療效果、Fugl-Meyer評(píng)分及Barthel指數(shù)。結(jié)果 在治療總有效率方面,研究組與對(duì)照組分別是94.12%和75.76%,研究組較對(duì)照組高,而且在Fugl-Meyer評(píng)分及Barthel指數(shù)方面,研究組均優(yōu)于對(duì)照組,差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論 綜合康復(fù)療法在腦卒中后肩手綜合征治療中效果顯著,不僅可以提高患者上肢肢體功能,同時(shí)有助于減輕患者臨床病癥,及早恢復(fù)健康。

關(guān)鍵詞:肩手綜合征;腦卒中;綜合康復(fù)療法

腦卒中后并發(fā)癥發(fā)生率高,其中腦卒中后肩手綜合征是常見(jiàn)之一,臨床表現(xiàn)如下:溫度提升、患側(cè)手指、肩部及腕關(guān)節(jié)疼痛、關(guān)節(jié)功能受限、發(fā)紺等,有些甚至存在皮膚痙攣、關(guān)節(jié)僵直等[1]。與此同時(shí),由于未緊密固定肩關(guān)節(jié)肌肉,致使肩關(guān)節(jié)位置呈現(xiàn)半脫位狀態(tài),若治療或者控制不及時(shí),則會(huì)阻礙癱瘓上肢功能及早恢復(fù)。現(xiàn)階段,如何通過(guò)有效對(duì)策治療腦卒中后肩手綜合征,提高肢體功能已經(jīng)成為醫(yī)學(xué)人員關(guān)注的重點(diǎn),本次實(shí)驗(yàn)就本院接收的腦卒中后肩手綜合征患者行綜合康復(fù)療法效果進(jìn)行簡(jiǎn)單分析,以下是具體報(bào)道。

1 研究資料與方法

1.1 研究資料

本次實(shí)驗(yàn)67例腦卒中后肩手綜合征患者均為本院2018年3月-2018年11月接收,隨機(jī)劃分兩組,對(duì)照組33例中,18例男患,15例女患;年齡47歲-78歲,均值(61.32±1.68)歲;研究組34例中,20例男患,14例女患;年齡46歲-77歲,均值(61.28±1.62)歲;在基礎(chǔ)資料上,兩組對(duì)比,差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 對(duì)照組

常規(guī)藥物治療,包括降壓藥物、腦卒中藥物、抗凝藥物和營(yíng)養(yǎng)神經(jīng)藥物等、基礎(chǔ)康復(fù)練習(xí)和早期良肢體位等。

1.2.2 研究組

綜合康復(fù)療效:①冷、熱水膠體浸泡法:在冷水中浸泡雙手,每次3-5min,后與熱水中浸泡,每次3-5min,兩者膠體進(jìn)行,由冷水開(kāi)始至冷水結(jié)束,從遠(yuǎn)端開(kāi)始加壓、按摩至近端;②體位正確擺放:協(xié)助患者調(diào)整至平臥體位,將肩墊置于患側(cè)肩部下方,避免肩部向后縮,確保肩關(guān)節(jié)處于外旋位、外展體位,肘關(guān)節(jié)以伸展體位呈現(xiàn)出來(lái),外旋前臂后,腕關(guān)節(jié)處于背伸狀態(tài),伸展手指并將其放置在枕頭上方;調(diào)整至臥位使,伸展手指,手心朝上上方。③壓迫性向心纏繞法:由遠(yuǎn)端采用大約1-2mm的小細(xì)繩向近端纏繞,反復(fù)操作,在此期間,禁止過(guò)緊纏繞;④理療:電針治療,穴位如下:合谷穴、阿是穴、外關(guān)穴、肩髃穴、內(nèi)關(guān)穴、天宗穴、曲池穴、手三里穴,通過(guò)電針治療儀連續(xù)刺激各穴位;短波治療期間,在手部、患側(cè)肩放置電極,微加熱,接受連續(xù)20min的治療,1次/日,20次為一個(gè)療程。

1.3 觀察指標(biāo)

統(tǒng)計(jì)各組治療前后Fugl-Meyer評(píng)分及Barthel指數(shù)、治療效果。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件SPSS19.0分析本次實(shí)驗(yàn)全部數(shù)據(jù),計(jì)量資料與計(jì)數(shù)資料分別采用t值與x2檢驗(yàn),表示方法分別是()和率(%),組間對(duì)比,差異顯著(P<0.05)。

2 結(jié)果

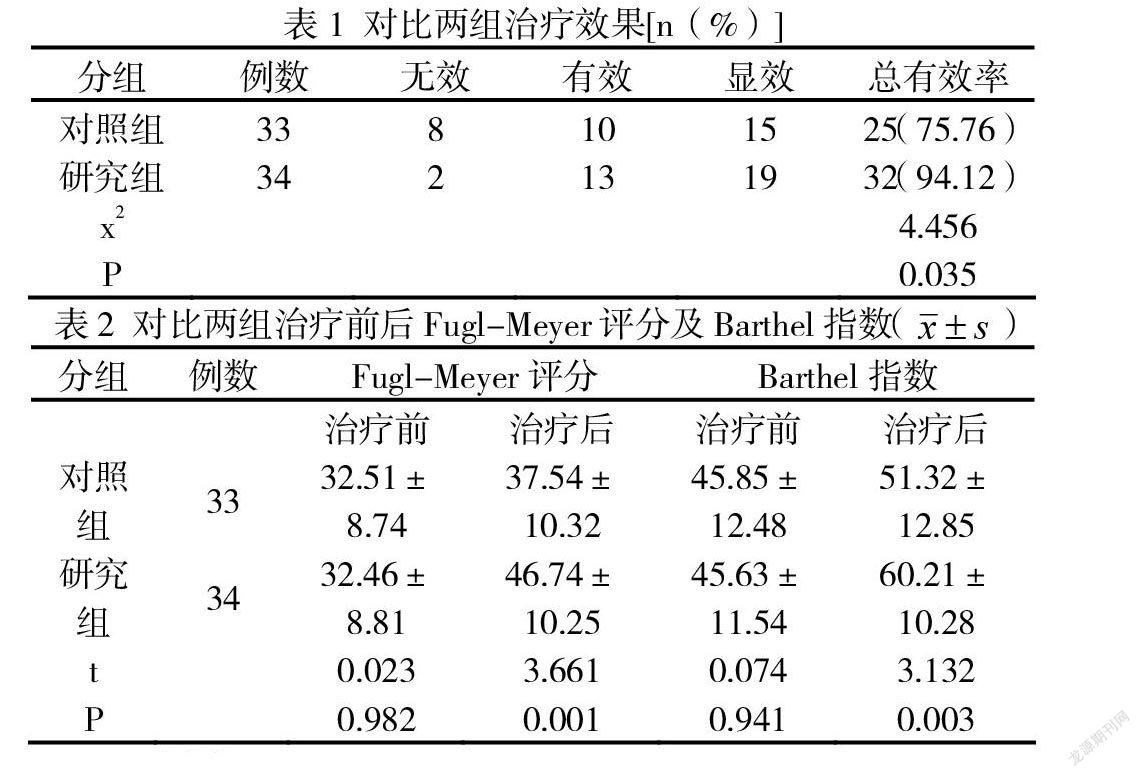

2.1 比較兩組治療效果

兩組治療總有效率對(duì)比,差異顯著(P<0.05),見(jiàn)表1:

2.2 比較兩組治療前后Fugl-Meyer評(píng)分及Barthel指數(shù)

治療前,兩組Fugl-Meyer評(píng)分及Barthel指數(shù)比較,差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);治療后,研究組均優(yōu)于對(duì)照組(P<0.05),見(jiàn)表2:

3 討論

肩手綜合征是因?yàn)槟X卒中后,大腦皮質(zhì)下方、皮質(zhì)本身或者傳導(dǎo)束受到損傷,致使血管運(yùn)動(dòng)神經(jīng)受到影響,引發(fā)局部充血水腫[2];如患者偏癱,則會(huì)導(dǎo)致肌肉萎縮,從不同程度上阻礙肩-手泵機(jī)制,限制靜脈血液循環(huán),造成手腕、肩周等位置產(chǎn)生疼痛、水腫,最終影響偏癱患者正常生活,再加之異常彎曲的腕關(guān)節(jié),致使靜脈血液循環(huán)再次受到阻礙,產(chǎn)生惡性循環(huán)。肩手綜合征是腦卒中患者常見(jiàn)并發(fā)癥之一,其又被稱為反射性交感神經(jīng)營(yíng)養(yǎng)障礙,若未及時(shí)采取有效對(duì)策診治,則會(huì)對(duì)患者未來(lái)生活造成不同程度的阻礙[3]。及早更正患者體位擺放,有助于確保正常的肩關(guān)節(jié)解剖關(guān)系,避免上肢屈肌痙攣的發(fā)生。利用壓迫性向心纏繞肢體有助于加快血液循環(huán),使淋巴及早回流,促進(jìn)治療效果的提高。肩手綜合征早期臨床表現(xiàn)以局部水腫為主,若長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)水腫,則會(huì)改變肌肉自身或者組織,對(duì)上肢肢體功能的恢復(fù)造成影響,所以,治療期間,應(yīng)于短時(shí)間內(nèi)改善水腫。冷熱交替方法可對(duì)交感神經(jīng)進(jìn)行有效刺激,加快水腫消退速度。根據(jù)本次實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析可見(jiàn),綜合康復(fù)療法有助于患者日常生活能力及上肢運(yùn)動(dòng)功能的提高。

總而言之,將綜合康復(fù)療法應(yīng)用于腦卒中后肩手綜合征中,在減輕疼痛、肢體功能障礙等癥狀的同時(shí),有助于恢復(fù)患者日常生活能力。

參考文獻(xiàn):

[1] 高翱. 不同針灸療法結(jié)合康復(fù)訓(xùn)練治療中風(fēng)后肩手綜合征的臨床觀察[J]. 中醫(yī)藥信息,2017,34(2):86-89.