基于人才培養的大學城商業經濟與高校教育融合發展研究

趙雪凝 盛一聰 熊孟齊 丁夢潔 迪娜爾

摘 要 本研究以“大學生”為切入點,通過使用縱向跟蹤的方法,研究大學城商業經濟與高校教育的融合狀況,并通過對比商業中心進入大學城前后大學生受教育情況的變化,輔以生活消費的變化,進而對其融合狀況作出評價。以杭州下沙大學城商業經濟的主體——寶龍城市廣場為例,通過對比其進駐前后大學生學習績效和生活支出的變化,分析大學城商業經濟的到來對大學生的切實影響,并在研究基礎上對商業經濟更好地融合高校教育給出建議方向。

關鍵詞 大學生 大學城 商業經濟 學習績效 生活支出

一、文獻綜述

大學城,起源于英國牛津,伴隨著高等教育而生,是基于大學形成的一個擁有相對固定人口數量的社群,能夠為高校師生提供良好的學習、食宿、交通條件。大學城分為自然發展和主動構建兩種模式。在中國,許多高等院校經過20世紀90年代第二次院校調整后,開始實行“聚合”。隨著大學城的興起與發展,越來越多的學者開始關注大學城的建設及其發展過程中產生的問題,并由此展開了各個方面的研究。

(一)外國大學城研究概況

國外大學城出現較早,以大學城為主題的研究資料也比國內早許多。許多外文文獻都指出,大學城對于地方經濟的影響效應顯著。“硅谷之父”Frederick Terman曾指出,研究型大學應當對地區經濟發展做出貢獻,而地區經濟的發展又將推動大學的更快發展。這是一個良性促進活動。大學城中年輕人占主導,思想活躍開放,更容易催生出大量的科學技術創新。美國斯坦福大學為硅谷的形成和崛起奠定了堅實的基礎。馬金(2002)通過研究發現,斯坦福等硅谷周邊大學所培養出的眾多高科技公司的領導者,后來選擇將公司總部設在了硅谷,如著名的惠普公司、英特爾公司等。同時,集聚效應吸引越來越多的公司在硅谷落戶。這些公司為高校師生實習和學術研究提供了場所和條件。

(二)中國大學城研究概況

自1994年以來,國內對大學城的研究已有25年,我們從眾多文獻資料中歸納出對大學城的已有研究主要包括下述幾個方面:

1.國內外大學城的發展模式的對比。目前,我國大學城主要有以下四種發展模式:一是企業開發型;二是校區建設型;三是政府主導型;四是深圳模式型。主要是以培養創新型人才和開發科技項目為目標,建立以研究生院為基礎的大學城。而國外大學城的發展模式主要是以一所大學為核心,隨著社會或者市場的發展,逐步形成大學城,如牛津大學城。

2.大學城對區域經濟發展的影響。顧蔚(2012)在分析大學城對區域經濟的帶動作用時指出,大學城的發展促進城市化的發展主要體現在兩個方面:基礎設施的建設和推動農村向城市發展。大學城一般都建立在郊區,大學城建造的過程就是土地資源升級的一個過程。同時,大學城的建設可能會占據原有的農村地區的土地,使得大量的農村人口向城市轉移,從而進一步促進城市化的發展和完善。隨著大學城的建設逐步完善,大學城建立商業中心是大勢所趨。它覆蓋了飲食、服飾、娛樂等各種項目,以此滿足大學生的消費需求,刺激消費,從而帶動大學城的經濟發展,并潛在地促進第三產業的發展。此外,大學城商業中心的建立還可以提供就業崗位,減少周邊地區的剩余勞動力以及為在校大學生提供兼職、實習的機會,達到一個合理利用人力資源的效應。與此同時,出現了大批的住戶選擇在大學城周邊買房,不僅帶動了大學城周邊房地產的發展,也促進了區域經濟的增長。

3.大學城對大學生的影響。李文輝,陳升密(2017)等在對廣州大學城大學生的消費情況進行調查統計后,發現物質文化消費是大學生消費的第一需求,情感、網絡、休閑等文化消費比例在逐漸提高,且大學生消費具有無計劃性、從眾性等不良傾向。周蕾,熊禮陽(2017)等從時空特征入手,對高校學生的消費行為進行研究,分析不同商業空間對其消費行為的限制和影響。在“杭州大學城學生休閑文化現狀調研”中,研究者發現有72.9%的大學生對現有的休閑生活不滿意,而休閑形式過于單一、休閑場所的限制是主要的原因。學者楊燕(2015)指出,高質量的休閑有助于大學生提升生活品質和更好地學習。但就現實情況來看,大學城內的休閑供給不足且質量較低,書店、博物館、科技館等高質量休閑空間嚴重缺乏。外國學者馬金提出的觀點在中國大學城的發展中也得到印證。隨著大學城建設的完善,現在許多大學城不僅只有單一的教書育人、科學研究的功能,還有一批企業和產業在此聚集,這為科研成果能進一步應用與轉化提供了實踐平臺。中國學者趙向華(2013)指出,大學城的興建、高技術人才的聚集,有利于促進高新科技園的誕生,而科技園的產業背景又能為高技術人才的培養提供實驗、實習平臺。如果可以定期(如每周1天)組織學生到企業參觀,讓他們參與生產、技術與管理活動,就能有效推動大學生實習場所缺乏難題的解決。

經過整理發現,目前以大學生為主體來分析大學城商業經濟影響的相關研究并沒有到達十分深入的地步。為進一步了解基于人才培養的大學城商業經濟與高校教育融合的現實情況,本研究以大學生為切入點,通過縱向跟蹤的研究方法,關注并研究上述課題。

二、案例選擇和影響分析

(一)案例選擇

為了研究方便,本研究選取了杭州下沙寶龍城市廣場(以下簡稱寶龍)為研究地點,以它進駐大學城前后,大學生學習績效和生活支出的變化為依據,分析大學城商業經濟的到來對大學生的切實影響。

1.研究對象。一是調查地點:杭州下沙寶龍城市廣場。二是調查樣本:本次調查共設計了兩份針對寶龍附近不同年級群體的問卷。問卷一面向寶龍附近全體在讀大學生,問卷二面向寶龍附近經歷過寶龍未開業時期的大學生。

2.研究方法。一是統計描述。對問卷調查得到的實際數據進行整理,再對這些數據彼此之間產生的聯系進行統計和描述。二是比較分析。將經歷過下沙寶龍未開業時期的大學生和只經歷過下沙寶龍開業時期的大學生兩組樣本進行比較,比較兩者間的差異,便于研究變化。三是模型建立。根據問卷調查得到的關于生活支出以及研究對象基本情況的數據,建立多元線性回歸方程,研究寶龍開業前后大學生月平均消費變化額的影響因素。

(二)基于對基本問題的數據分析,研究對學生學習績效的影響

1.案例分析。本研究對比了寶龍所處的大學城的學生在經歷寶龍開業前后的周學習時間和年級專業排名,以此來反映寶龍開業前后學生學習成績的變化,從而進一步分析商業城的開業對學生學習成績的影響情況。而其中,選取學生年級專業排名是因為學生的成績分數是一個絕對量,很難體現學生成績好壞變化的效應;而排名本身是一個相對量,排名在商業城開業前后的差別,更能體現學生學習績效受到影響的程度。

在對有效的實際數據進行統計后,本研究發現:大約有1/4的學生會因為光顧周邊商業城而將學習計劃擱置,說明商業城開業會妨礙小部分同學原本正常的學習安排。

具體的有:在學習時間上,寶龍開業后,30.71%左右的學生周學習時間會減少,其中近13%的同學更是減少了2~5個小時,68.07%的學生的周學習時間不發生變化,而只有1.21%的同學會增加周學習時間。這說明,商業城開業會耽誤相當一部分學生的學習時間,其中有少部分同學學習時間安排因前往商業城消費娛樂等而減少較多。在學習成績上,寶龍開業前后,有61.67%的學生專業排名不發生任何變化,16.1%的學生的專業排名進步了,而不到4%的學生的成績是退步的,剩余的學生對自己排名變化不清楚。因此,商業城的開業對部分學生的學習成績有影響,且提高成績的效果大于抑制效果,即正面效應大于負面效應。但是對于絕大多數學生來說,商業城是否開業對自己的學習成績并無明顯影響。

為了進一步研究,本研究將“是否會擱置學習計劃”和“年級專業排名”進行交叉列聯表分析。橫軸為年級專業排名變化,縱軸為是否會擱置學習計劃。得到表1的結果:

對此表分析可得:會因去寶龍而將學習計劃擱置的人專業排名進步的比例低于不會因去寶龍而擱置學習的人,會因去寶龍而將學習計劃擱置的人退步的比例高于不會因去寶龍而擱置學習的人。但不管對哪類人來說,專業排名不變的比例都是最高的,因此本研究推斷出寶龍的開業僅對一些學習不自覺的學生影響較大。但總體而言,其對學生成績所產生的影響并不是特別明顯,而對于學習自主性強的學生來說更是如此。

同樣地,本研究將周學習時間變化和專業排名變化做交叉列聯表分析,橫軸為專業排名變化,縱軸為周學習時間變化。得到下表2:

由此可見,在周學習時間減少的情況下,少有同學專業排名退步,進步的同學遠多于退步的同學。因而本研究認為,寶龍的開業會豐富大學生的課余生活,提高大學生學習效率,而退步的同學如能增加學習主動性,則有理由相信他們的學習成績也會提高。寶龍的開業,也會使極少的大學生周學習時間增加。這與商業城能為大學生提供更為便利的服務,使得大學生擁有更多的自主學習時間顯然是密不可分的。

2.影響分析。從學習計劃安排來看,大部分同學表示不會因去寶龍而耽擱原有的學習計劃,但也有近四成的同學會因去寶龍而耽擱原有的學習計劃。大學生的自律性各有不同,而寶龍在有些情況下是會成為阻礙學生學習的誘導因素。

從學習時間變化來看,在大部分同學學習時間沒有發生變化的情況下,有極少數的同學學習時間有所增加,當然也有超三成的同學學習時間是下降的。在這一點上,寶龍的開業帶來的消極影響要多一些。

從學習成績變化來看,在極少數同學有所下降,少部分同學有所上升的情況下,超六成的同學是沒有影響或是沒有感受到影響的。結合前兩項結果,本研究猜測寶龍的開業便利了周邊大學生的學習生活,在某種程度上促進了學生學習效率的提高。雖存在片面的消極影響,但僅從學習成績這個最終目的來看,是正面影響大于負面影響的。

(三)基于計量經濟模型研究對學生生活支出的影響

1.模型建立。在經過對調查數據分析后,本研究決定以月平均消費金額作為被解釋變量y,而性別(X1)、省份(X2)、來自城市或農村(X3)、是否獨生子女(X4)、家庭年收入(X5)、未來規劃(X6)、生活費來源(X7)、消費方式(X8)、月平均消費水平(X9)作為解釋變量,同時,因為需要構建類似DID模型和將這些相關變量與前面所列的變量相區分的原因,構建解釋變量:是否經歷開業(dt)、月平均消費水平是否發生變化(du),以及將是否經歷開業(dt)和月消費水平是否發生變化(du)的乘積作為表示商業城開業消費影響效應的did變量。

最終,本研究初步建立了以下回歸模型:

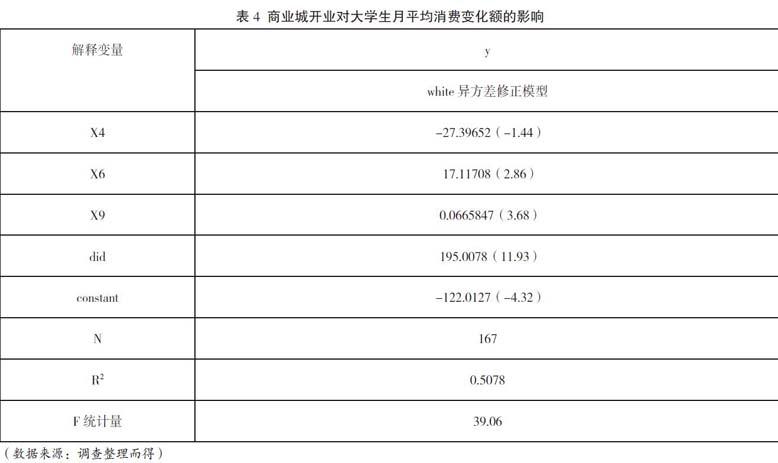

得到的回歸結果如表3。

在初步建立的回歸方程中,本研究發現,部分解釋變量的系數明顯無法通過參數顯著性檢驗,但又不存在多重共線性。同時,因為存在只有0~1的虛擬變量,所以無法通過轉換得到更好的方程,最終,本研究選擇將一些系數明顯拒絕t檢驗原假設的解釋變量剔除。

最終保留下來的解釋變量只有是否是獨生子女(X4)、未來規劃(X6)、月平均消費水平(X9)以及表示商業城開業消費影響效應的did變量,得到表1第四列的數據。

由此可見,該模型的R2=0.5078,可決系數相對其他擬合方程(以其他因素作為被解釋變量)雖然較低,但各系數的t檢驗相對其他方程更好,所以方程擬合相對較好。F統計量為41.78,回歸方程顯著。各個回歸系數在顯著性水平α為15%時可以通過t檢驗。

2.多重共線性檢驗。本研究將通過檢驗方差膨脹因子來檢驗該方程的多重共線性,得到各變量的方差膨脹因子均小于10,故判斷該方程不存在多重共線性。

3.異方差檢驗。因本研究選取的是截面數據,有較大可能存在異方差性。

該回歸模型的異方差檢驗將采用懷特檢驗,檢驗結果為p等于0.0022,拒絕原假設,接受備擇假設,所以該模型存在異方差。

用white異方差修正的方法修正異方差,得到的結果如表4。

4.模型穩健性檢驗。因模型中包括了根據是否經歷開業和月消費水平是否發生變化的乘積作為表示商業城開業影響效應的did變量,所以選擇對該回歸模型進行穩健性檢驗。

首先篩選出did變量為0的數據,即不受到商業城開業對消費水平的影響。將除了did變量之外的所有變量重新逐步回歸進行穩健性檢驗。新方程中保留了年收入(X5)、未來規劃(X6)、月平均消費水平(X9)、是否經歷開業(dt)、月平均消費水平是否發生變動(du)5個解釋變量。但擬合優度只有0.2376。而且,解釋變量年收入(X5)、未來規劃(X6)、是否經歷開業(dt)等變量的系數經濟含義與實際相違背。

通過穩健性檢驗,本研究發現,加上did變量的回歸模型在擬合程度和變量選擇上更好。

5.模型的解讀。最終的擬合模型為:

根據以上的回歸方程,影響大學生月平均消費金額變化的因素主要有是否是獨生子女、未來規劃、月平均消費水平以及did表示的商業城開業消費影響效應。該模型對月平均消費水平是否會發生變化的解釋能力達到了50.78%。

在無任何因素的影響下,大學生月平均消費金額大約會減少122.0127元。如果是獨生子女,大學生的月平均消費金平均會相對減少27.39652元。在未來規劃上,本研究將按照消費傾向從低到高劃分為:考研——1,創業——2,考公務員——3,就業——4,沒想過——5,每上升一個檔次,大學生的月平均消費金額動平均增加17.11708元。而在大學生月平均消費水平上面,每相對多100元,將會使月平均消費金額變動平均增加6.65847元。在商業城開業的消費影響效應中,開業后會發生月平均消費水平變動的大學生,相對于不受商業城開業消費影響的大學生,月平均消費金額平均會增加195.0078元。

三、結論與建議

綜合以上案例描述,研究表明,目前大學城商業經濟對大學生的教育發展情況是正面影響大于負面影響的。

基于人才培養的目標,也為了能更好地融合大學城商業經濟與高校教育的發展,現給出如下建議:對于大學城商業經濟的發展而言,應當在發展的過程中,時刻牢記其主要推動者大學生這一主體的特殊性,不能僅為了眼前的經濟利益而與高校教育人才培養的目標背道而馳。對于高校教育的發展而言,為了實現教育現代化以及大學生的優質教育體驗,應當支持大學城商業經濟的發展,但與此同時也要加強相應的監管與監督工作,以免得不償失。

在生活支出方面,影響大學生月平均消費金額變化的因素主要有是否是獨生子女、未來規劃、月平均消費水平以及商業城開業的消費影響效應。而在這5個影響因素中,商業城開業的影響效應對大學生月平均消費金額的影響較大。

基于以上大學城商業經濟的發展對大學生生活支出影響的結論和人才培養的目標,現給出如下建議:大學城商業經濟的發展需要考慮就讀于周邊高校的學生生活水平和學生的消費觀,并最好在調查當地商業城開業的消費影響效應后,再選擇合適的大學城商業經濟的發展區位。

(作者單位為浙江工商大學經濟學院)

參考文獻

[1] 殷可敏,趙俊芳.我國大學城研究綜述[J].高教研究與實踐,2015(3):3-7.

[2] 駱澤敬,陸林.大學城之于經濟發展的相關研究述評[J].商業時代,2009(23):15-17.

[3] 李文輝,陳升密,陳淳,陳忠暖.大學生消費行為和消費心理調查研究——基于廣州大學城學生的實證分析[J].天津商務職業學院學報,2017(2):36-40.

[4] 周蕾,熊禮陽,顧春雨,符茹菁,喻恩.高校學生消費行為時空特征研究——以南京仙林大學城為例[J].南京師大學報(自然科學版),2017(4):154-162.

[5] 居然,樓珊珊,張揚.杭州大學城學生休閑文化現狀調研[J].杭州科技,2005(5):47-50.

[6] 楊燕,葉超,沙潤.大學城學生休閑教育的困境與策略[J].江蘇高教,2015(1):98-99.

[7] 趙向華.大學城建設對產學研聯合培養人才的影響芻議[J].大學教育,2013(6):11-13.

[8] 許炳,徐偉. 我國大學城建設的模式及功能[D].現代教育科學,2005.

[9] 司林波,劉天偉.我國大學城建設的模式分析及其完善[J].河北經貿大學學報(綜合版),2012(2):116.

[10] 顧蔚.淺析大學城對區域經濟的帶動作用[J].上海管理科學,2012(3):34-35.

[11] 陳申華,楊花,李旭東.大學城建設對于區域經濟發展的影響[J].現代教育科學,2013(3):136.