不同氨甲環酸應用方式對初次單側全髖關節置換術的止血效果、安全性及臨床療效的影響

孟慶奇 胡莉瓊 楊偉民 崔樹廷 奉振成 王敏 李斯明*

(1.暨南大學醫學院附屬廣州紅十字會醫院骨科,廣州 510220;2.泰山醫學院附屬聊城二院骨科,山東聊城 252000)

隨著國內人口老齡化,創傷性及關節病性髖關節疾病的發病率越來越高,全髖關節置換術作為關節骨科的主要術式,發展迅速且規范[1]。全髖關節置換術圍手術期止血藥物的應用是臨床醫師關注焦點之一,目前國內外的一些研究已經證實了氨甲環酸在減少關節置換術出血量及降低輸血率方面的臨床療效[2,3]。

關節置換術后預防靜脈血栓形成在2009年已經寫進了國內的治療指南[4],而有關抗凝和止血是一對互相矛盾的治療措施,雖然對于臨床應用氨甲環酸并不會增加血栓形成率也見諸報道,但對于氨甲環酸應用與否及應用方式仍未達成一致。本研究擬探討氨甲環酸應用的臨床效果,并對比分析術中不同氨甲環酸應用方式對初次單側全髖關節置換術的止血效果、安全性及臨床療效的影響。

1 資料與方法

1.1 研究對象

回顧性分析2015 年9 月至2017 年9 月間在廣州市紅十字會醫院及泰山醫學院附屬聊城二院接受初次單側全髖關節置換手術的患者。納入標準:①行單側初次生物型人工全髖關節置換術;②手術方式為改良Watson-Jones 入路;③有完整的、可供追溯的術后3個月的隨訪資料。排除標準:①氨甲環酸過敏史;②類風濕性關節炎患者行全髖關節置換;③術前長期服用抗凝藥物者或雖無服用抗凝藥物但凝血功能異常者;④無記錄完整的、可供回顧的術后3 個月隨訪資料;⑤術前生活無法自理。

最終共170 例患者納入本研究。依據不同手術醫師手術時不同的氨甲環酸應用習慣分為3組:①對照組46例患者均未應用氨甲環酸;②靜脈組54例患者于切皮前15 min 以15 mg/kg 靜脈滴注氨甲環酸;③關節腔組70 例患者關節腔內局部應用氨甲環酸(縫皮后經引流管將2 g氨甲環酸注入關節腔,引流管夾閉3 h)。氨甲環酸應用方式參考2015 年發布的《中國髖、膝關節置換術圍術期抗纖溶藥序貫抗凝血藥應用方案的專家共識》[5]。

1.2 手術方法及術后處理

術前常規禁食、備皮,預防性應用抗生素。患者取仰臥位,采用氣管插管全身麻醉,按外側常規手術入路進行操作[4]。縫皮后常規放置負壓引流管(可夾閉)。術后6 h開始患肢肌肉等張收縮訓練,術后24 h拔出引流管,開始患肢持續被動活動(continuous passive motion,CPM)訓練。圍手術期常規應用低分子肝素抗凝。

1.3 隨訪計劃及觀察指標

術后1、3 個月各隨訪1 次,之后每年隨訪1 次。記錄3組患者術后第1、2、3天行走距離,術后24 h引流管拔出率,術前及術后3 d 血紅蛋白水平,引流量及輸血率;觀察3 組患者術后并發癥發生情況,包括傷口局部血腫形成、血栓形成、傷口紅腫淺表感染及深部感染;記錄3 組患者術前、術后1 個月、術后3 個月美國特種外科醫院(Hospital for Special Surgery,HSS)評分。

1.4 統計學方法

采用SPSS 19.0統計學軟件進行統計學分析。患者年齡、術后行走距離、血紅蛋白水平、引流量、HSS評分經統計學分析均符合正態分布,以表示。采用單因素方差分析比較3 組患者年齡、術后行走距離、血紅蛋白水平、引流量、HSS 評分差異,進一步組間兩兩比較采用LSD-t檢驗。采用χ2檢驗比較3組患者性別、診斷結果、合并癥發生情況、術后24 h引流管拔出率、輸血率及并發癥發生情況,進一步組間兩兩比較采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 三組患者一般臨床資料比較

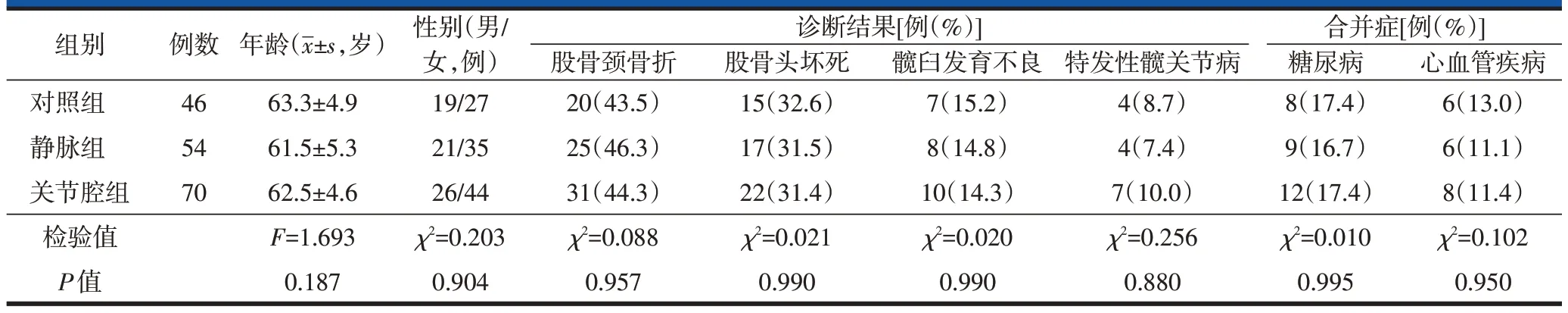

3 組患者年齡、性別、診斷結果及合并癥差異均無統計學意義(表1)。

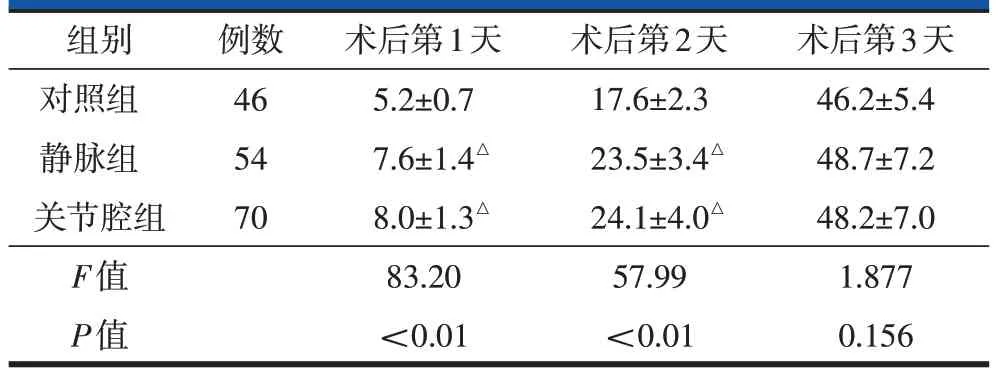

2.2 三組患者術后行走距離比較

靜脈組、關節腔組患者術后第1天、第2天行走距離均長于對照組患者,且差異均有統計學意義,而靜脈組與關節腔組患者之間差異均無統計學意義;3組患者術后第3天行走距離差異均無統計學意義(表2)。

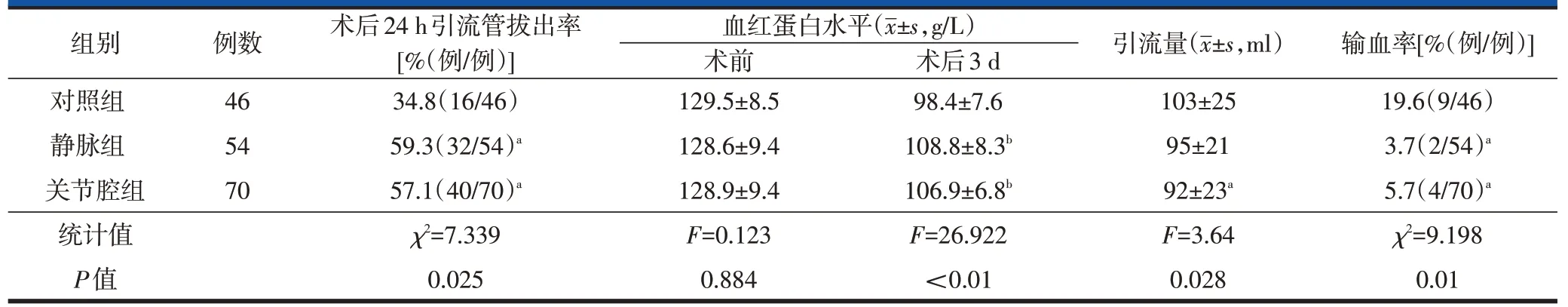

2.3 三組患者術后24 h引流管拔出率

靜脈組、關節腔組患者術后24 h 引流管拔出率均高于對照組患者,且差異均有統計學意義,而靜脈組與關節腔組患者之間差異無統計學意義(表3)。

表1 三組患者一般臨床資料比較

表2 三組患者術后行走距離比較(,m)

表2 三組患者術后行走距離比較(,m)

注:△與對照組比較,差異有統計學意義(P<0.01)

2.4 手術前后三組患者血紅蛋白水平比較

術前3 組患者血紅蛋白水平差異無統計學意義。術后3 d靜脈組、關節腔組患者血紅蛋白水平均高于對照組患者,且差異均有統計學意義,而靜脈組與關節腔組患者之間差異無統計學意義(表3)。

表3 三組患者圍手術期各觀察指標比較

2.5 三組患者引流量比較

對照組患者引流量大于關節腔組患者,且差異有統計學意義,而對照組與靜脈組、靜脈組與關節腔組患者之間差異均無統計學意義(表3)。

2.6 三組患者輸血率比較

靜脈組、關節腔組患者輸血率均低于對照組患者,且差異均有統計學意義,而靜脈組與關節腔組患者之間差異無統計學意義(表3)。

2.7 三組患者并發癥發生情況比較

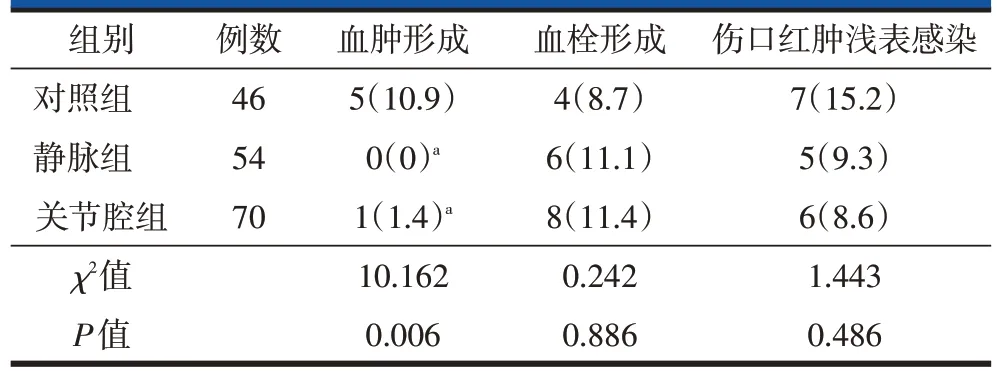

所有患者隨訪3~6個月,平均隨訪時間(4.7±0.6)個月。靜脈組、關節腔組患者術后傷口局部血腫形成發生率均低于對照組患者,且差異有統計學意義,而靜脈組與關節腔組患者之間差異無統計學意義。3組患者血栓形成、傷口紅腫淺表感染發生率差異均無統計學意義。無一例患者發生傷口深部感染(表4)。

2.8 手術前后三組患者手術HSS評分比較

術前、術后1個月、術后3個月3組患者HSS評分差異均無統計學意義(表5)。

3 討論

氨甲環酸可以通過抑制纖溶酶和纖溶酶原的活性達到止血的效果,其減少輸血率的效果在國內外的相關研究中已經得到了證實,如Gilbody 等[6]在2014 年就發現,氨甲環酸的應用可以減少輸血率并有助于節省醫療費用。Huang 等[7]對2925 例骨科手術患者進行分析,發現應用氨甲環酸可減少術中的失血量。本研究選擇圍手術期血紅蛋白水平來反映出血情況,與上述研究結果是一致的。

本研究發現應用氨甲環酸后,患者術后24 h 引流管拔出率明顯增高,其原因應與應用氨甲環酸后局部傷口出血減少有直接關系。氨甲環酸可以減少患者傷口引流量的作用已經被許多臨床研究證實[8]。

本研究結果顯示,應用氨甲環酸的患者術后早期下地行走的距離要長于未應用氨甲環酸的患者。Krauss等[9]曾發現氨甲環酸的應用可以提高術后早期行走功能,與本研究結果一致,不過該研究沒有對引流管早期拔出率做出分析。本課題組考慮氨甲環酸促進早期下地行走距離增加的機制可能有兩個方面:①應用氨甲環酸后早期拔出引流管,對行走距離是一個促進作用;②應用氨甲環酸組患者關節腔內積血少于未應用氨甲環酸組患者,導致的炎癥反應程度要低。氨甲環酸作為止血藥物對于炎癥并無直接影響,但其調控靶點組織型纖溶酶原激活劑(tissue plasminogen activator,tPA)作用的細胞表面受體:Annexin A2[10]、LRP1[11]、Plg-R[12]等都與炎癥的發生相關,其具體機制有待進一步研究。

表4 三組患者并發癥發生情況比較[例(%)]

表5 手術前后三組患者HSS評分比較(,分)

表5 手術前后三組患者HSS評分比較(,分)

氨甲環酸應用方式有多種,給藥方式是靜脈滴注、口服、關節腔局部應用或者幾種方式聯合應用。單從靜脈給藥方式來說就有術前給藥、術前給藥術中持續追加、術后給藥等。Franchini等[13]認為靜脈應用氨甲環酸可以很好的減少關節置換術后的失血量及輸血率,Soni等[14]則認為局部氨甲環酸應用方式比靜脈用藥更好,其止血效果相當于靜脈應用氨甲環酸的3倍。而Sarzaeem等[15]則認為靜脈用藥在降低輸血率方面效果更好。還有學者認為無論何種氨甲環酸的應用方式,對于關節置換的臨床療效是沒有差異的[16]。無論何種給藥方式其效果在國內外的研究中已經得到了證實。如Digas等[17]曾對膝關節腔局部應用氨甲環酸進行了相關研究,發現對減少膝關節置換的效果良好。Nielsen 等[18]發現聯合靜脈及關節腔局部用藥效果要優于單獨應用。黃秋黎等[19]經過meta 分析驗證了口服氨甲環酸在全膝關節置換術中的止血效果和安全性。本研究從臨床常用方式出發,對比了靜脈用藥及關節腔局部用藥的用藥方式,結果提示對于髖關節置換手術的止血及減少輸血率方面,兩種用藥方式效果相當。局部關節腔應用氨甲環酸對于減少術后傷口引流量要優于靜脈給藥的方式,這應該與藥物與術野直接接觸,發揮更優局部止血效果相關。

裴福興等[20]對氨甲環酸應用于全髖關節置換術中的安全性進行了相關的研究,發現靜脈應用氨甲環酸并不影響靜脈血栓的形成率,Wei和Liu[3]對2720例全髖關節及全膝關節置換術中應用氨甲環酸的安全性進行了meta 分析,結果提示氨甲環酸并不增加下肢靜脈血栓及肺栓塞的發生率。本研究也選擇了下肢靜脈血栓發生率作為觀察指標,結果提示無論何種氨甲環酸的應用方式都不會增加血栓的發生率。

氨甲環酸的安全性評價除了對下肢血栓的形成率,還有傷口并發癥的影響,本研究發現應用氨甲環酸后可有效的減少傷口的血腫形成率,靜脈或局部關節腔內用藥并無差異。氨甲環酸的應用對患者住院時長及術后短期(術后1、3個月)髖關節恢復情況無影響。

綜上所述,初次全髖關節置換術中靜脈或局部關節腔內應用氨甲環酸可使術后24 h引流管拔出率增加,同時患者早期下地行走距離增長。另外,兩種氨甲環酸應用方式均可減少圍手術期出血、術后血腫形成及降低術后輸血率,安全性好。單純從術后傷口引流量考慮,建議優先選擇局部關節腔用藥。