四川省人民政府參事室 四川省人民政府文史研究館 抗震戰(zhàn)疫主題書畫作品選

2022-10-29 08:15:28

文史雜志 2022年6期

2022年9月,新冠疫情和瀘定地震接踵而至,四川省人民政府參事室、四川省人民政府文史研究館迅速發(fā)出倡議,號(hào)召資深館員、館員、參事,特約館員、特約研究員以及機(jī)關(guān)干部積極開展主題創(chuàng)作,發(fā)揮自身優(yōu)勢為抗震戰(zhàn)疫貢獻(xiàn)力量。特選部分作品,以饗讀者。

王世貴 繪畫作品:《曙光》

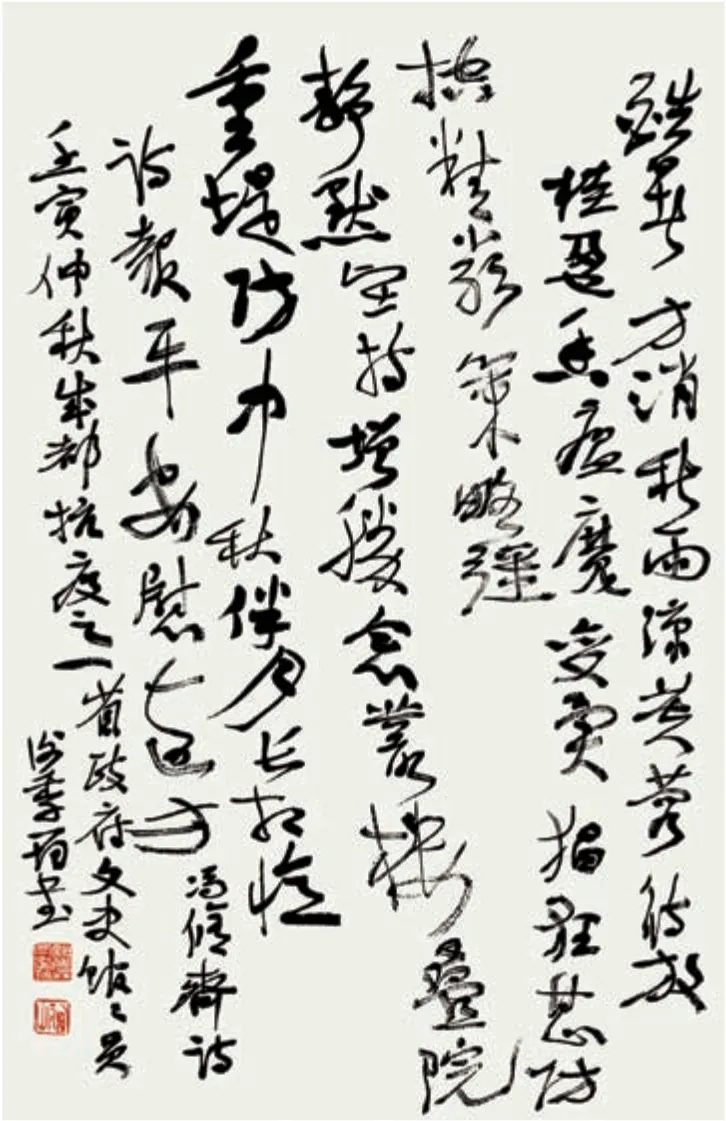

謝季筠 書法作品:《書馮修齊詩》

姚葉紅 繪畫作品:《勇往直前》

劉履中 版畫作品:《同舟共濟(jì) 戰(zhàn)疫必勝》

趙學(xué)超 油畫作品:《眾志成城》

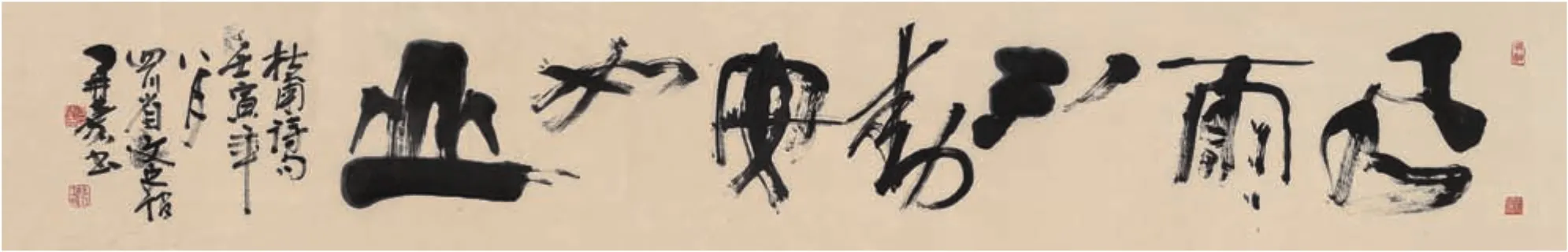

侯開嘉 書法作品:《風(fēng)雨不動(dòng)安如山》