初采期工作面推進速度對近距離煤層的影響

李川田,龐杰文,吳世躍,謝建林

(1.太原理工大學 礦業工程學院,山西 太原030024;2.太原科技大學 環境與安全學院,山西 太原030024)

初采期是采煤工作面從開切眼至正常生產過渡的1 個特殊時期,采煤工作面從開切眼開始開采,采空區逐步形成,上覆巖層應力重新分布,采空區懸頂區域頂板卸壓下沉,產生彎曲變形,豎向裂隙逐步發育,為鄰近煤層瓦斯解吸和排放提供條件,隨著工作面的進一步推進,工作面頂板發生初次垮落,瞬間為鄰近層瓦斯的釋放提供了大量的裂隙通道,導致工作面瓦斯超限。工作面頂板的垮落使得采煤工作面影響區在豎向方向形成由垮落帶、斷裂帶和彎曲下沉帶組成的“豎三帶”,在橫向方向形成由煤壁支撐影響區、支架支撐及離層區和已垮落矸石重新壓實區組成的“橫三區”[1-2]。在初次垮落之后,“豎三帶”和“橫三區”的裂隙分布情況是支配鄰近煤層瓦斯排放通道的主要因素,而采場覆巖運動與時間有密不可分的關系。初采期工作面的推進速度受采煤工作面準備情況、設備設施運行檢修情況影響,推進速度較慢且不穩定,同時覆巖初次垮落至穩定的周期垮落需要一段時間,導致上覆巖層運動不穩定,裂隙發育情況變化大,給初采期煤層群開采的瓦斯治理帶來很大的困難[3-5]。

關于推進速度對覆巖運動的影響,國內外學者做了諸多方面的研究。劉洪永、趙鵬翔等[6-7]分別采用UDEC、物理相似模擬試驗的方法,研究了綜采工作面推進速度對瓦斯運移優勢通道的影響,分析了推進速度對瓦斯運移優勢通道的發育高度、寬度、垮落角的影響。王磊[8]采用試驗、數值模擬與現場實測相結合的方法,研究了推進速度對綜采工作面圍巖應力場、破壞場分布及透氣性的影響。薛寶玉[9]采用FLAC3D模擬方法分析了推進速度對頂板應力場、塑形破壞場以及位移場的影響規律。以上研究分析了推進速度對采煤工作面上方較大范圍內應力場、位移場、裂隙破壞場的影響,而對于推進速度對近距離煤層運動影響的分析較少。為此以沙曲礦為工程背景,運用3DEC 離散元數值模擬軟件模擬初采期不同推進速度下開采煤層上覆巖層的運動規律,并對近距離煤層與開采煤層間的離層特征、應力特征進行深入研究分析,以期得到推進速度對近距離煤層離層特征和應力特征的影響規律,為初采期工作面瓦斯治理、瓦斯抽采提供理論依據。

1 工程概況

沙曲煤礦24207 工作面整體呈單斜構造,煤層走向330°,傾向SW,傾角4°~7°,平均傾角5°。底板標高為+360~ +450 m,地面標高為+862~ +1 007 m,埋深在412~647 m 之間。主采煤層為3#+4#合并層煤層,厚度在3.6~4.2 m 之間,平均厚度為4.6 m。工作面偽頂不發育,局部有0.2 m 的泥巖;3#+4#煤直接頂為灰黑色中細砂質泥巖,厚度為5.5 m,為硬脆易冒落頂板;基本頂為5.59 m 的灰白色中砂巖,厚層狀,均勻層理。直接底為灰色中砂巖,屬基本穩定巖層;基本底為2.5 m 的黑色粉砂巖。

工作面3#+4#煤層向上距離2#煤層平均10.5 m左右,向下距離5#煤層平均5.6 m,其中2#煤平均厚度為1.04 m,5#煤平均厚度為3.3 m。2#煤層和5#煤層均屬近距離煤層近水平煤層,當3#+4#煤層煤層先采后,2#煤層和5#煤層都在其有效斷裂帶卸壓范圍。

2 數值模型

2.1 模型尺寸及塊體劃分

根據沙曲煤礦某采煤工作面的地質條件建立數值模型。模型長160 m,寬40 m,高41 m。在考慮計算機配置的條件下,為充分研究回采過程中開采煤層上覆巖層的運動特性,本模型共劃分了12 組巖層,4 880 個塊體,5 192 個單元。模型如圖1。

圖1 數值模型

2.2 物理力學參數

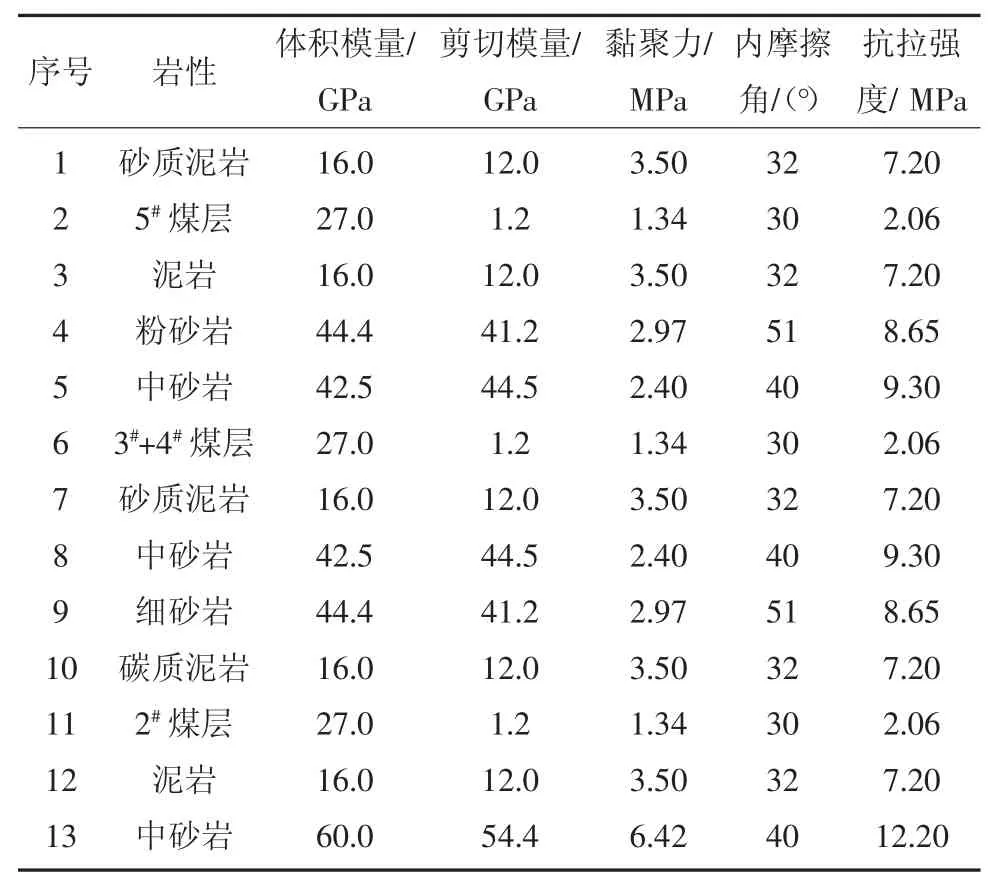

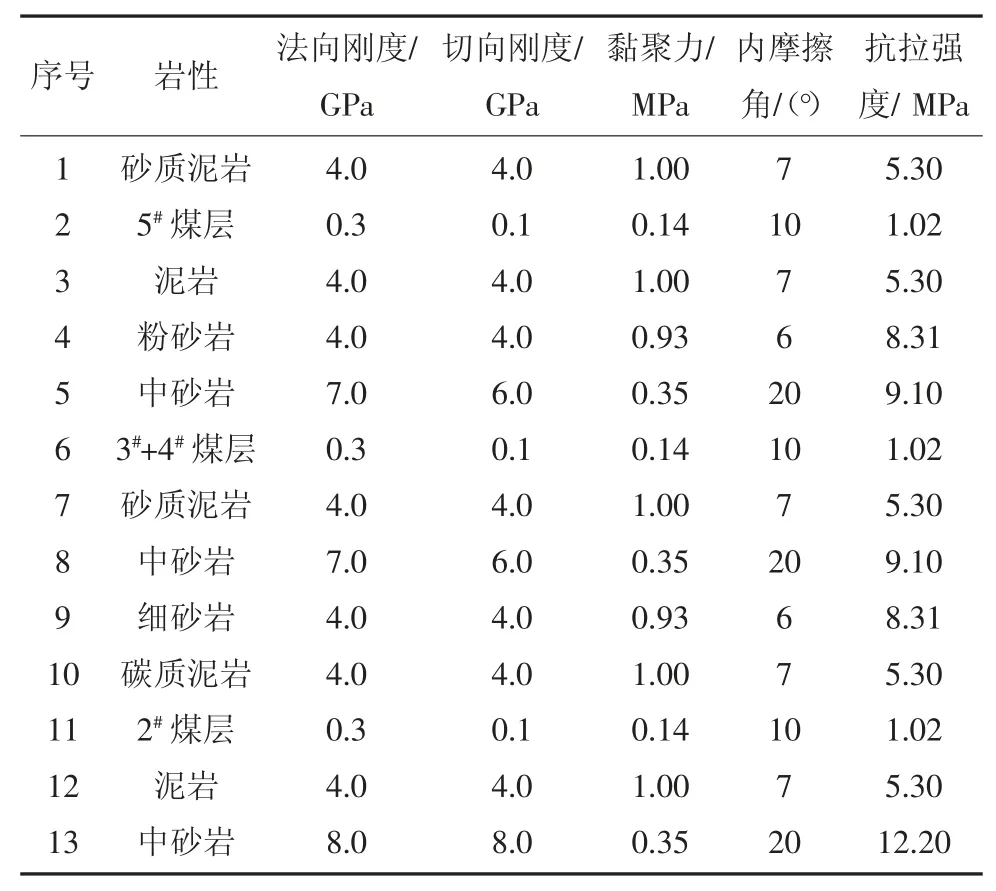

模型物理力學參數根據煤礦相關巖石力學試驗結果選取,力學參數折減為試驗數據的1/2~1/20。具體取值見表1 和表2。

表1 巖層物理力學參數

表2 巖層節理物理力學參數

2.3 邊界條件

根據沙曲煤礦采煤工作面地質資料可知,所研究巖層頂部埋深約為500 m。側壓系數取0.5,重力加速度取10 m/s2。以此設置模型初始條件。模型上部邊界施加均布荷載,其等效荷載計算式如式(1),計算得出上部荷載為12.5 MPa。左右兩側、前后兩側以及模型底部采用速度固定。

式中:q 為等效荷載,MPa;ρ 為上覆巖層平均密度,取2.5 t/m3,h 為巖層埋深,m。

3 模擬方案

數值模擬試驗通過控制“單位開采距離”來實現不同推進速度條件下的上覆巖層運動模擬[10]。首先,在初始應力條件下,使數值模型計算至平衡狀態,以此模擬巖層的原巖應力狀態;其次,開挖3#+4#煤層,開挖由x=20 m 處開始,至x=140 m 處結束,每次沿x 方向開挖“單位開采距離”,然后讓模型運行1 000 時步,隨后繼續開挖“單位開采距離”,然后運行1 000 時步,以此往復。回采速度:①快速推進:單位開采距離為10 m;②中速推進:單位開采距離為5 m;③慢速推進:單位開采距離為3 m。同時,監測各巖層的運動狀態。分別在各巖層中布置1 條監測線,記錄巖層的位移及應力變化,以此定量揭示各巖層的運動規律。最后,通過對比每次開挖后的計算結果分析上覆巖層的運動規律。

4 模擬結果分析

4.1 上覆巖層沉降特征

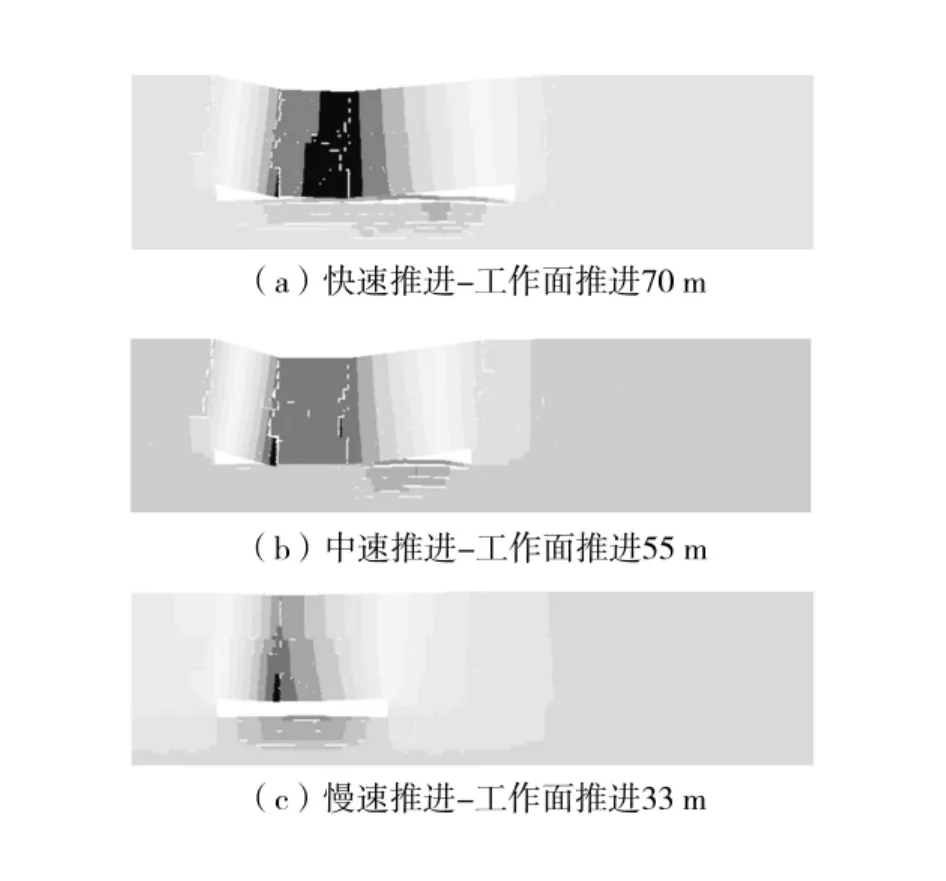

初采期上覆巖層的沉降規律與工作面的推進速度密切相關。隨著工作面的推進,上覆巖層在自身重力的作用下緩慢沉降,巖層層間節理及巖層中的節理開始滑移,塊體發生變形,上覆巖層中的裂隙開始擴大。當工作面推進距離達到某一值時,頂板發生初次斷裂。隨后隨著工作面的進一步推進,頂板發生周期性斷裂。不同推進速度下采煤工作面上覆巖層的垂直位移云圖如圖2,通過對比可以看出,在推進速度為快速時,頂板發生初次斷裂時工作面推進距離為70 m;在推進速度為中速時,頂板發生初次斷裂時工作面推進距離為55 m;在推進速度為慢速時,頂板發生初次斷裂時工作面推進距離為33 m。由此可以得出,工作面的推進速度影響初次周期來壓步距,推進速度越快,初次來壓步距越大。根據沙曲礦相關礦壓資料,沙曲礦3#+4#煤層開采的初次來壓步距約為30 m。由此可以判定,模型工作面進行慢速推進時,其頂板運動規律與沙曲礦實際情況相似。

圖2 垂直位移云圖

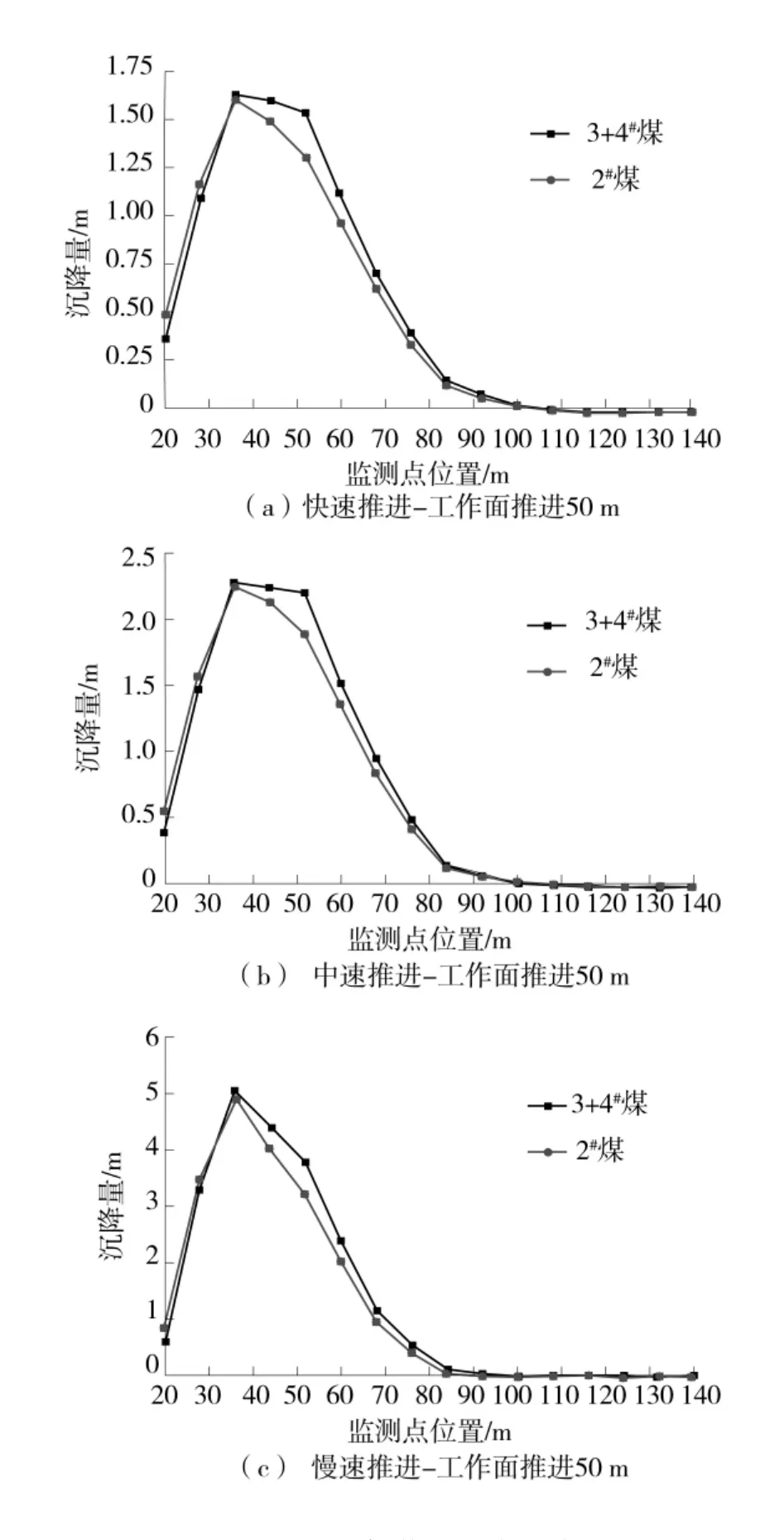

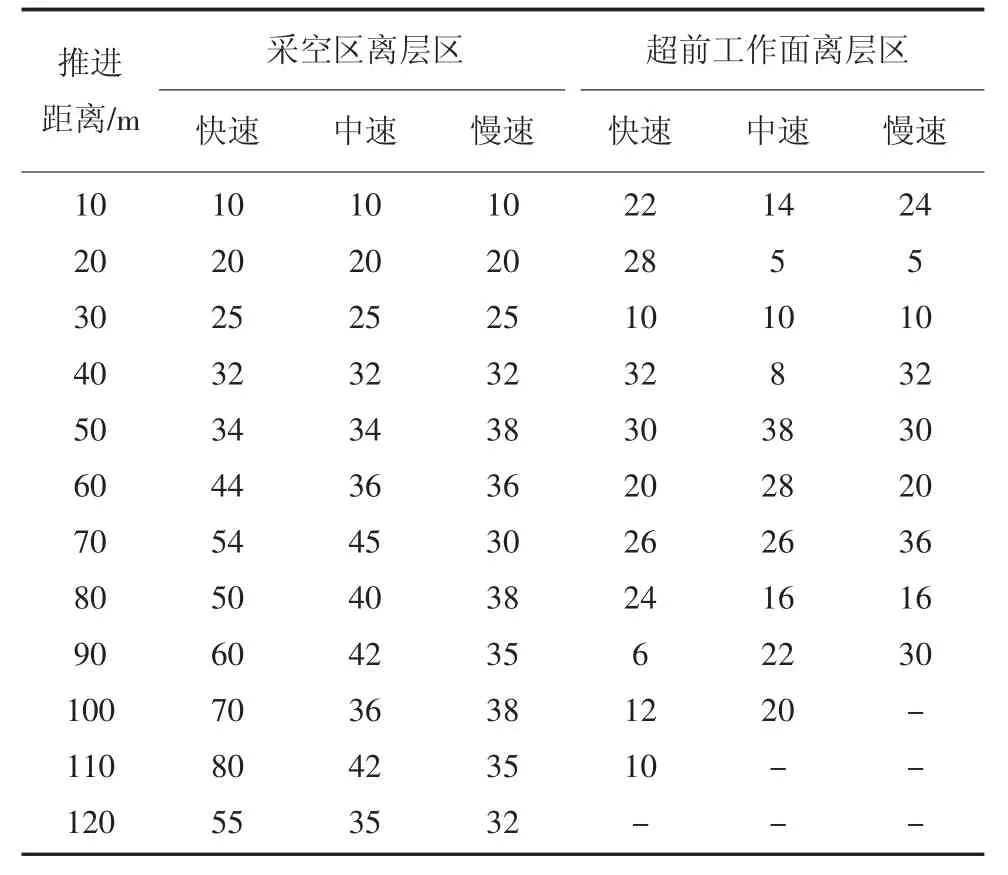

4.2 近距離煤層間離層分布特征

通過監測3#+4#煤頂板、2#煤頂板位移,得到近距離煤層的沉降位移數據。將3#+4#煤頂板沉降量和2#煤頂板沉降量繪制成曲線圖(圖3)(以回采50 m 時沉降量曲線為例)。由圖3 可以看出,采空區上方3#+4#煤頂板與2#煤頂板的沉降量最不協調,出現較大的離層。當工作面推進一定距離后,3#+4#煤頂板與2#煤頂板的沉降量趨于一致,最后相等,此現象是由采空區巖石被壓實引起的。同時,在工作面超前段,3#+4#煤頂板與2#煤頂板之間也存在著離層。將壓實區至采煤工作面的距離定義為采空區離層區,將工作面超前區域的離層定義為超前工作面離層區。分別統計不同推進速度下采空區離層區長度,及工作面超前段離層區的長度。不同推進速度下上覆巖層離層區分布情況統計結果見表3。

4.2.1 采空區上覆巖層離層特征

由表3 可以看出,在推進速度為快速時,隨著工作面的推進,采空區離層區范圍逐步擴大,在推進距離為70 m 時,采空區離層區長度出現1 次跳躍式擴張,范圍由50 m 擴大至54 m,之后隨著工作面的推進,采空區離層區范圍持續擴大,直到工作面推進至120 m 時,采空區上覆巖層離層區范圍才有縮小的趨勢。由此可以推斷,初采期工作面快速推進時,采空區后方巖層的壓實速度不如推進速度快,采空區上覆巖層離層區擴張較快。

工作面中速推進時,采空區離層區在推進距離為70 m 時,范圍最大,為45 m,之后受周期來壓影響,采空區離層區范圍在36~42 m 范圍內波動。工作面慢速推進時,采空區離層區在推進距離為50 m時,范圍最大,其值為38 m。之后受周期來壓影響,采空區離層區范圍在30~38 m 范圍內波動。采空區離層區的范圍與頂板來壓密切相關,每次頂板來壓會給3#+4#煤與2#煤之間的巖層離層帶來波動性變化,初次來壓時采空區離層區范圍最大,周期來壓時的采空區離層區范圍次之。推進速度越快,采空區上覆巖層離層區域擴張越快,擴張范圍越大,而離層區域穩定的速度越慢。

圖3 近距離煤層沉降曲線

表3 不同推進速度下上覆巖層離層區分布情況

4.2.2 工作面超前區域上覆巖層離層特征

隨著工作面的推進,工作面煤壁受集中應力作用,煤壁發生變形破壞,同時受采空區頂板彎曲下沉的影響,工作面超前區域上覆巖層彎曲下沉出現離層。由表3 可以看出,超前工作面離層區的變化可分為3 個階段:第1 階段:工作面推進距離由0 m到30 m,回采初期,工作面煤壁受力較小,煤體破壞不嚴重,頂板沉降量小,離層值也小,工作面超前區域離層區分布不穩定;第2 階段:隨著工作面進一步推進,采空區暴露的頂板面積增大,工作面煤壁所受壓力增大,破壞范圍逐漸擴大,頂板沉降量增大,工作面超前區域離層區進一步擴大,在初次來壓之前,超前區域離層區范圍較大,快速推進條件下,超前工作面離層區分布范圍為超前工作面20~32 m,中速推進條件下,超前工作面離層區分布范圍為超前工作面26~38 m,慢速推進條件下,超前工作面離層區分布范圍為超前工作面32 m;第3 階段:初次來壓之后,工作面煤壁壓力減小,其頂板沉降速度變慢,上覆巖層進一步沉降,頂板離層值減小,超前工作面離層區范圍變小;之后,隨著工作面進一步推進,工作面煤壁壓力增大,煤體受到壓縮破壞,頂板繼續沉降,上覆巖層離層值開始變大,超前工作面離層區范圍擴大,直至周期來壓前,周期來壓后,頂板斷裂,工作面煤壁壓力減小,煤體破壞變緩,頂板沉降速度變慢,上覆巖層進一步沉降,頂板離層變小,超前工作面離層區范圍變小。如此往復,周期來壓前超前工作離層區隨著推進距離的增大而增大,周期來壓后超前工作面離層區變小。快速推進時,超前工作面離層區范圍為超前工作面6~12 m;中速推進時,超前工作面離層區范圍為超前工作面16~22 m;慢速推進時,超前工作面離層區范圍為超前工作面16~36 m。通過對比可以得出,初次來壓前超前工作面離層區分布范圍最大,周期來壓前超前工作面離層區分布范圍次之。超前工作面離層區的分布范圍受推進速度影響,主要表現為2 方面:一方面,推進速度越快,初次來壓步距及周期來壓步距越大,工作面煤壁應力集中越大,變形破壞越嚴重,有利于超前工作面離層區的擴張;另一方面,推進速度越快,留給上覆巖層沉降的時間越短,不利于超前工作面離層區的擴張。因此,在不同的推進速度下,中速推進時超前工作面的離層區范圍最大,快速推進時超前工作面的離層區范圍最小。

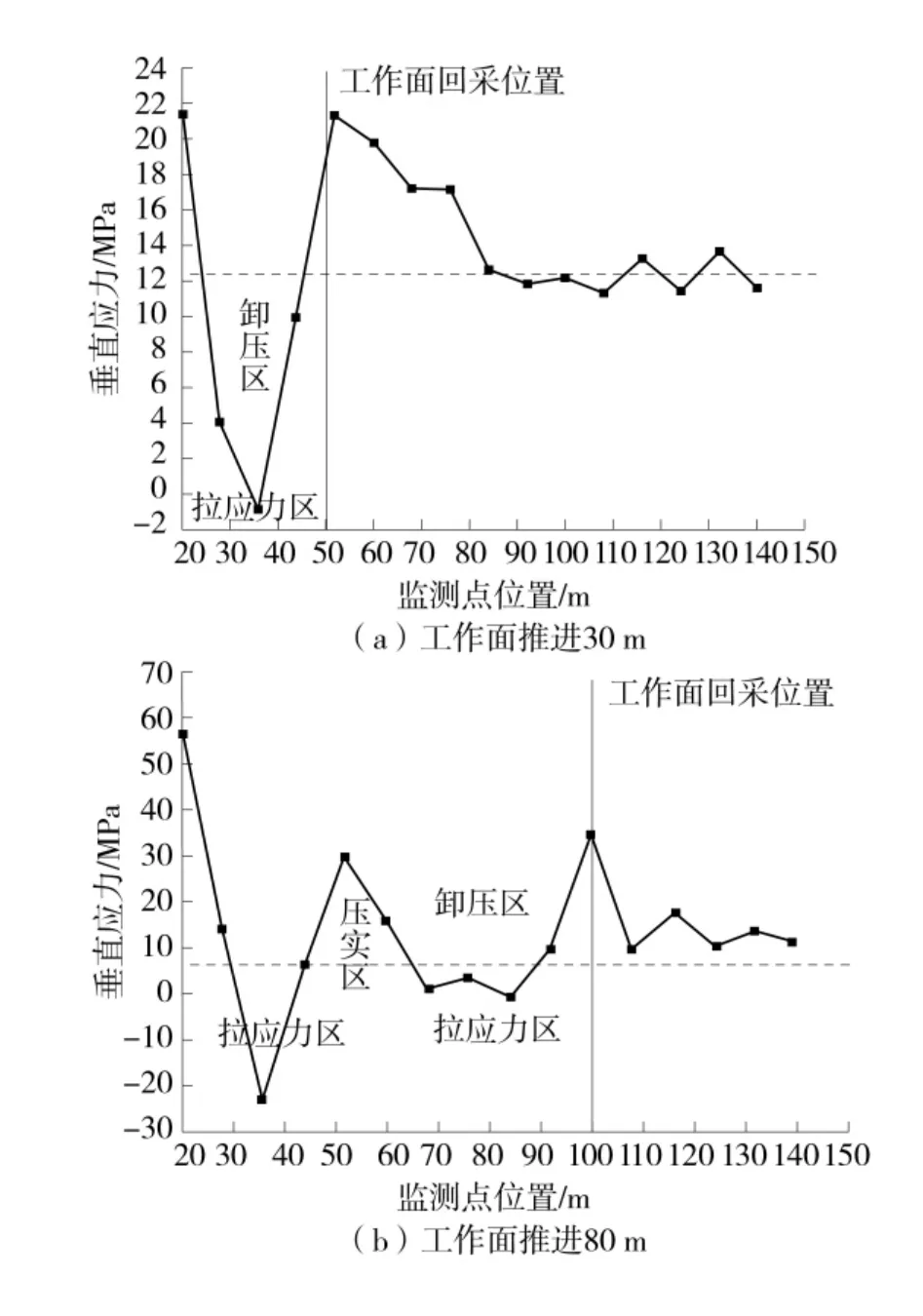

4.3 近距離煤層應力場分析

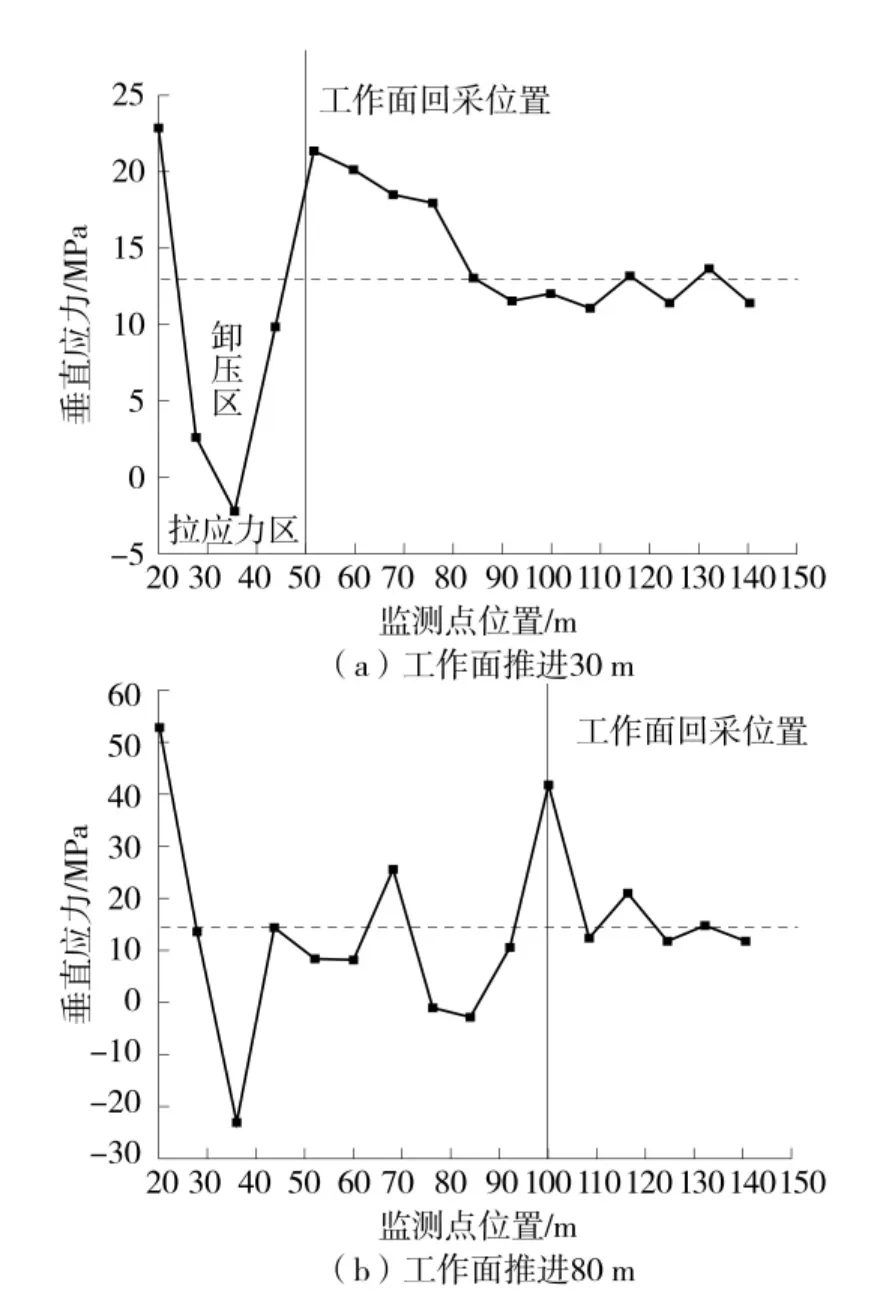

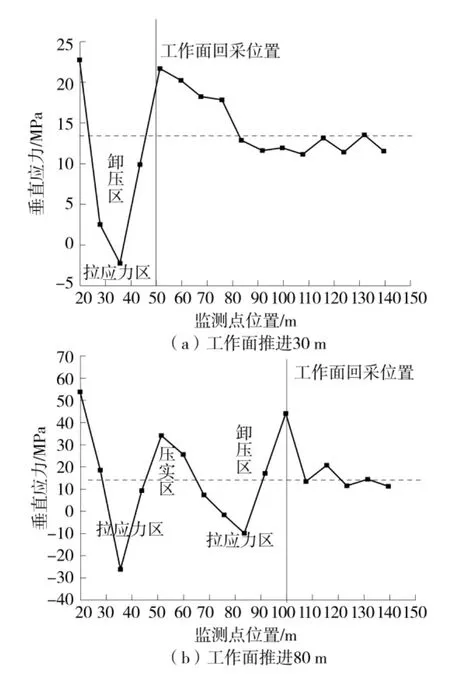

2#煤層應力監測點位置-垂直應力曲線如圖4~圖6。

圖4 快速推進時2#煤層垂直應力曲線圖

由于模型巖層設置有節理,未受采動影響區域的應力呈跳躍式波動,垂直應力分布在10~15 MPa。以波動高點的垂直應力為參照點,來分析2#煤層的應力分布特征,大于參照點應力的區域為應力集中區域,小于參照點應力的區域為卸壓區。通過分析,近距離煤層的應力特征分為2 個階段,分別為頂板初次跨落前和初次跨落后。初期跨落前,采空區上方鄰近層應力區主要為卸壓區。在靠近左側煤柱16 m 位置附近,有拉應力區,范圍最大時約為10 m。隨著工作面的推進,卸壓區逐漸增大,回采速度越快,卸壓區范圍越大;初次跨落后,采空區上方鄰近層應力區主要由拉應力區、壓實區、卸壓區組成。拉應力區分別分布在左側煤柱的附近,以及回采工作面附近。左側煤柱附近拉應力區出現在距左側煤柱16 m 位置附近,范圍約為10 m。回采工作面附近拉應力區出現在回采工作面后方,其隨工作面推進而前移。壓實區隨著工作面推進范圍逐漸擴大。卸壓區位于回采工作面后方7 m 左右,頂板周期跨落前,卸壓區達到最大,推進速度越快,卸壓區范圍越大。快速推進時,卸壓區范圍約為55 m,中速推進時,卸壓區范圍約為45 m,慢速推進時,卸壓區范圍約為40 m。

圖5 中速推進時2#煤層垂直應力曲線圖

圖6 慢速推進時2#煤層垂直應力曲線圖

5 結 論

1)工作面的推進速度越快,初次來壓步距越大。模型工作面慢速推進時,其頂板運動規律與沙曲礦實際情況相似。

2)采空區近距離煤層離層區的分布與工作面推進速度有關,推進速度越快,采空區離層區域擴張越快,擴張范圍越大,而離層區域穩定的速度越慢。

3)超前工作面上方近距離煤層離層區受推進速度影響,推進速度越快,來壓步距越大,工作面煤壁應力集中越大,有利于超前工作面離層區的擴張;同時,推進速度越快,留給上覆巖層沉降的時間越短,不利于超前工作面離層區的擴張。在不同的推進速度下,中速推進時超前工作面的離層區范圍最大,快速推進時超前工作面的離層區范圍最小。

4)鄰近煤層應力分為2 個階段:頂板初次垮落前和頂板初次垮落后。頂板初次垮落前,采空區上方鄰近層應力主要為卸壓區,工作面推進速度越快,卸壓區范圍越大;頂板初次垮落后,采空區上方鄰近層應力區主要由拉應力區、壓實區、卸壓區組成。拉應力區分別分布在左側煤柱的附近,以及回采工作面附近。左側煤柱附近的拉應力區受推進速度影響小,回采工作面附近的拉應力區受推進速度影響較大,推進速度越快,回采工作面附近的拉應力區出現位置離回采位置越遠,范圍越小。壓實區隨著工作面推進逐漸擴大,推進速度越快,壓應力越大。卸壓區位于回采工作面后方7 m 左右,頂板周期跨落前,卸壓區達到最大,推進速度越快,卸壓區范圍越大。