商周時期獸面紋的演變及其內涵

葉中偉

摘要:青銅器,在我國文化藝術的遺產中,是很重要的一個組成部分,它反映了我國奴隸社會和初期封建社會物質文化的面貌。商周時期是中國青銅時代的主要階段,而獸面紋(舊稱饕餮紋)在這段時期的青銅紋飾中占據了重要的地位。獸面紋最先出現于新石器時代,并且成為玉器、陶器上面的紋飾,隨即在商代踏入了它的高峰期,在西周以后逐漸退出了歷史舞臺,它的形象一度從猙獰可畏、莊嚴神秘向端莊典雅轉變。獸面紋的變化與商周時期的政治、經濟、文化和宗教的關系都十分密切。

關鍵詞:獸面紋;演變;功能;內涵

一、前言

本文旨在對古今中外有關研究成果進行較為系統的梳理的基礎上,對比商、周時期的獸面紋飾的變化,并結合兩個時期的政治、經濟等因素,試圖探析其深層次的文化內涵。

二、獸面紋的形象

青銅器是我國文化藝術遺產的重要組成部分,它反映了我國奴隸社會和初期封建社會物質文化的面貌,從它的產生到結合繪畫、圖案、雕刻而形成青銅藝術。據我們所知,青銅器研究的四大要素分別是:器型、銘文、紋飾、鑄造,在青銅器時代,青銅器紋飾不僅僅是一種裝飾藝術,它實則具有十分重要和獨特的功能。商、周青銅器紋飾主要有三類:一類是動物形紋飾,一類是幾何形紋飾,以及少部分的人物形紋飾。其中,動物形紋飾在古代中國青銅器紋飾中占據主體地位,它分有寫實動物紋和幻想動物紋兩種。寫實動物紋如象紋、魚紋、龜紋等,這些在自然界中都可以找到原型;而幻想動物紋如獸面紋、夔龍紋、神鳥紋等等,是現實世界并不存在的人們幻想構造的動物形象。大量出現在青銅器上的幻想動物紋因為它含義神秘,形式豐富而受到中外專家研究學者的青睞和熱捧。

在這么多莊嚴而詭異紛繁的紋飾中,最能概括當時一般紋飾的相貌和風格的,是最常見的獸面形紋飾。根據《呂氏春秋·先識覽》:“周鼎著饕餮,有首無身,食人未咽,害及其身,以言報更也。為不善亦然”,宋代的金石學家把這類紋飾稱之為“饕餮紋”。但是這類紋飾不僅包括各種動物或者是神話中的動物的頭部,有時還包括抽象化的身軀和尾巴、腳部等等其他部位,而饕餮紋則僅僅局限于“有首無身”,過于簡單概括,因而近代研究學者在充分利用文獻和考古資料的基礎上多紋樣進行了系統的研究,最終采用新的名稱——獸面紋來概括這一類的幻想動物紋飾。

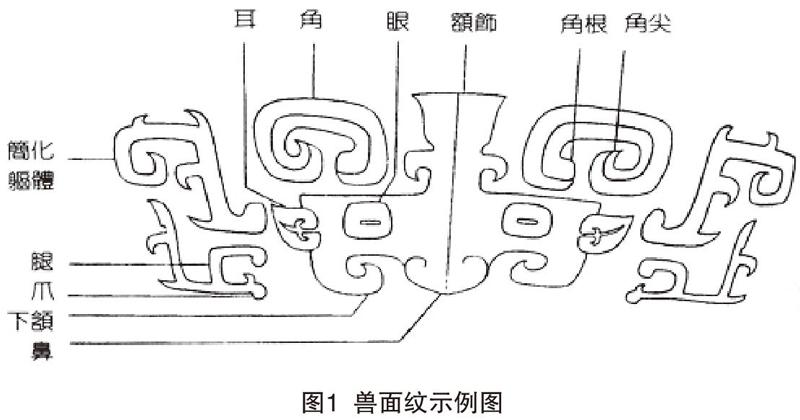

獸面紋的形象分類:獸面紋(見圖1)的要素是巨目、裂口、額鼻的部就分成直線突起,絕大多數都會具有一雙利爪,對稱的身體分別在兩側展開,這幾個部分都是定型的,而據馬承源先生在《中國青銅器研究》中描述的,“獸面紋最富于變化的部分是角的形狀,通常所見的有內卷角、外卷角、平置角、曲折角、分枝角等。”

(一)內卷角獸面紋。它的基本形狀如同牛角,但是卻比牛角而更加彎曲,角的根部比較肥大,放置在獸面紋頭部的額頂兩側,稍微像一雙平擺著地彎著的手臂,角尖由下向上伸延,隨后往內部彎曲。這種內卷角形的獸面紋我們最早可以在商代早期看到,而它主要盛行于西周早期。

(二)外卷角獸面紋。角兩邊卷曲成半環形,根部肥碩,放置于獸面的中間,然后向上平轉,再向外彎曲然后內旋,形成尖銳的角,粗看起來像是一個平放的扁的半環形。“這種角型可能是從綿羊的形狀發展而來,在動物中,只有綿羊類的角有這樣的彎曲的形狀。”外卷角獸面紋在整個商代都很盛行,一直沿用到周代初期。

(三)曲折角獸面紋。這類型的獸面紋基本形狀像豎立的角下垂,再向外彎曲而上翹,中間呈現出方折形的彎曲。這樣的方折有可能是因為它所依據的動物的角是立體彎曲的,但是出于圖案結構上的變形,從而變成了方折型。因而如果把這種方折形的角還原成比較柔和的形狀,應該會和一種扭轉的羊角樣子十分相近。

三、獸面紋的功能

(一)裝飾功能

商朝前期獸面紋主要是單層裝飾,也就是說像云雷紋這樣的地紋當時是還沒有出現的,而且后來的幾何紋極其簡單,開始有一些粗獷簡單的雷紋和乳釘紋,也有單列或多列的連珠紋。器物的紋飾采取對稱和橫向連續的方式構成,線條簡單,因此器物對這類型的紋飾有很強的適應性,這樣青銅器紋飾的設計者就可以相當自由地發揮他的想象力。“不過商代早期青銅器紋飾總的風格是屬于粗獷剛健的一類,即使是復雜的圖像,也是以質樸勁利見長。”商朝后期尤其是遷殷后,才開始出現多層裝飾。也就是說這個時候才開始出現了云雷紋或者回紋這樣的地紋,用以襯托獸面紋,“……紋樣一變早期粗獷的風格而為一種密集的條紋,并由早期勾曲形細條發展為細密的雷紋”,更加顯示出其的神秘性。西周時期青銅器滿身都是獸面紋,底部飾以雷紋,同時在角部和軀體等地方增添了不少齒狀或鉤狀的花邊,極為精致,不僅僅表現出富麗的氣息,同時還不失莊嚴神秘。這些變形幻想的動物形象呈現出一種神秘的威力和猙獰的美感。“它們之所以美,……在于以這些怪異形象的雄健線條,深沉凸出的鑄造刻飾,恰到好處地體現了一種無限的、原始的、還不能用概念語言來表達的原始宗教的情感、觀念和理想……”

(二)實用功能

商朝的統治者鑄饕餮,號召節儉,勸貪婪。因為當下的物質生產水平、物品供應不足,所以這是一種政治需要。在上古時期,人們要從平均主義社會轉向私有制社會,需要很長的一段時間,因此平均的思想在人們腦海里的存在是根深蒂固的。統治者如果在這種物質如此匱乏的時代大量占有食物,就會引起大多數人的不滿,由此增加社會的不公平感,但如果在飲食上節儉,就會得到人們的擁戴。而大禹和夏桀這兩位統治者就正好是一個很鮮明的對比了,夏桀的貪婪、豪奢,引起了民眾的憤怒和仇恨。所以商湯伐夏桀時說,‘有夏多罪,天命殛之、‘夏氏有罪,子畏上帝,不敢不正,打出‘天命的旗號,并滅了夏朝。再也沒有比“多吃”“多喝”還要嚴重的罪行了,人們對饑餓的恐懼,可以從他們對夏桀貪吃好飲行為的痛恨中可以看得出來。于是全社會開始對放縱飲食進行討伐,這也是幾千年中國封建社會中成為主導的政治思想之一。湯建商后,吸取夏朝教訓,實行“以寬治民”的政策,注意發展農業生產,也從側面證明了這一點。

另一方面當時商代經濟發達,從商人員也特別多,所以統治者用饕餮來告誡大家不要貪婪過多,用饕餮的歷史傳說告誡人們做事,索取應有節制。一個人把周圍的一切東西都視作是自己的籌碼,然后為了達到目的,不擇手段,這種人很可怕,就如饕餮喜歡吃東西一樣,他所追求的欲望廣,標準高,所傷害的人也很多,是極其有害的。饕餮的象征意義更是我們對后代進行德育教育的好題材。

四、獸面紋的文化內涵

(一)藝術形式美

“藝術中象征符號的研究所遭到的陳腐譴責之一就是,它導致人們去專注內容,而忽視了藝術的一個重要方面,即形式美和形式和諧。”所以獸面紋首先體現了藝術上的形式美。它首先是一種裝飾,一種圖案,從形式美的角度出發,它把虛幻動物的形象轉化為一種簡單的、有規律的幾何形式。這里至為關鍵的是激昂自然的圖案按照人的審美加以變形、簡化、抽象化、幾何化,使人感受到它所具有的規律性和審美性。獸面紋是人類最早按照美的原則對自然圖案進行成功的改造,并且使它成為具有生命形式紋樣的范例之一。“極盡想象的獸形器的造型本身與器表動物圖案奇異巧妙的組合,展示出‘野生世界的靈性與生機。”“黑格爾(G.W.F.Hegel)認為:藝術史上存在一種‘遺痕律,即同一藝術形象,越趨近晚期(越成熟、高級),其原始特征(物質特征)越少,只有被認為是最典型的特征才有可能最終遺留下來。例如在古埃及藝術中,早期是以一個完整的牧山羊形象來代表牧神孟德斯,而晚期則僅用一對羊角來表示。”

(二)自然觀

獸面紋體現了當時人們質樸的自然觀。由于社會發展水平的限制,當時的人們對于自身無法理解的自然現象產生恐懼,而他們出于感性的認識,則認為“萬物有靈”,因此他們把獸面紋刻畫描繪在青銅器物上,希望得到它們的保護,所以,青銅器上的獸面紋體現了商代人們質樸的自然觀。這牽涉到了人與動物的關系,在遠古人類,人與自然界的關系主要體現在人與動物的關系之中,人們的食物、衣服是來源于動物,但是與此同時,人們對動物又會有恐懼的存在,因此人們對動物的感情可以說是又愛又怕這樣的矛盾復雜心情。那么,當時人們就會思考,怎樣能夠做到最大限度減少受到動物傷害的前提下獲取足夠的食物,所以他們選擇了:一是發揮自己的力量去與動物搏斗,二是將動物奉為神靈,去敬奉、崇拜它,希望動物可以給人們以支持和幫助,因而他們把這些紋飾加以刻畫、描繪、變形而成為一種具有獰歷之美的紋飾,這就獸面紋飾所反應的人們的自然觀念。

五、結論

以西周前期、后期之交為界,青銅器上的獸面紋有了明顯的變化之前更顯得神秘、恐怖、威嚴、繁縟、凝重,而之后則較為世俗、活潑、典雅、大方、富麗。更多地表現了一個時代的發展,人們從敬畏自然到禮制社會的變化,統治者已經不需要再用這種看起來猙獰可怕的異獸來震懾臣民,開始運用制度思想來控制和管理國家,禮制的發展,更得到后來儒家學者的提倡,逐漸成為中國古代官方的正統思想。

參考文獻:

[1]馬承源.中國青銅器研究[M].上海:上海古籍出版社,2002.

[2]北京文物鑒賞編委會.商周青銅器[M].北京:北京出版社,2005.

[3]段勇.商周青銅器幻想動物紋研究[M].上海:上海古籍出版社,2012.

[4]周非.中國神話的文化密碼[M].安徽:安徽文藝出版社,2011.

[5]李澤厚.美學三書[M].天津:天津社會科學院出版社,2007.

[6]劉弘,王楠,鐘雅莉.凝固在青銅器上的精靈——巴蜀與西南地區青銅器上的人物動物圖案[M].四川:巴蜀書社,2007.