晚清兩種《紅樓夢》衍生藝術形態(tài)釋論*

·王 丹·

內(nèi)容提要 《紅樓夢》衍生藝術形態(tài)作為在《紅樓夢》傳播之際漸次生成的藝術群體,是《紅樓夢》小說流布傳播的重要拓展。以晚清之際的涉紅酒令、涉紅印譜為考察點,通過分述其內(nèi)容形制、生成發(fā)展、藝術特質及與《紅樓夢》原本之關系,可見該兩種涉紅藝術不單是晚清士人宴飲娛樂、篆印集譜時的游戲之具,結合背景看,它們?yōu)椤都t樓夢》的多維度、多形式傳播提供了無限可能,把作為文學文本的《紅樓夢》真正帶入了更為廣闊的藝術領域,擴寬了《紅樓夢》的認知路徑,促進了《紅樓夢》的經(jīng)典化和生活化。從更大的社會視野來說,將《紅樓夢》為代表的俗文學演繹至其他藝術領域并非孤立現(xiàn)象,它們從一個側面反映了近代以來涉紅藝術的突破與轉型。

從小說演繹角度而言,《紅樓夢》的傳播方式與《西游記》《水滸傳》等“世代累積”型小說不同,它經(jīng)歷了一個先文本而后演繹的過程。自《紅樓夢》文本全璧刊行流布始,伴隨著受眾對《紅樓夢》本事的喜愛和對“紅樓”文化的深層次需求,《紅樓夢》故事的講述也漸漸突破了單一的文本傳播層面,出現(xiàn)了圍繞《紅樓夢》而創(chuàng)制改編的紅樓戲、紅樓評點、子弟書、彈詞、大鼓、紅樓說唱、紅樓繪畫、紅樓雕塑、詠紅詩詞歌賦雜言、紅樓評話等一系列多體裁、大規(guī)模、高質量、有特色的《紅樓夢》衍生藝術形態(tài)(下簡稱涉紅藝術形態(tài))。這些涉紅藝術形態(tài)齊峰并峙,成為《紅樓夢》文本外傳播的主要載體。

作為在《紅樓夢》傳播之際生成的一系列涉紅藝術形態(tài),有些藝術形式(如紅樓戲、紅樓繪畫)隨著學術蔓枝的延伸而漸入學者視野,成為關合學術的研究課題,有些則如滄海遺珠埋落霰塵。這其中固然有涉紅藝術形態(tài)品類紛繁、難以厘清之因,更多則是因其形式罕僻而鮮有學術關照之故。清代涉紅藝術形態(tài)匯聚了有清一代文人士子階層對《紅樓夢》的情感認知和藝術再創(chuàng)造,作為清代紅學家們遺留下的知識遺產(chǎn),它們?yōu)椤都t樓夢》的多維度、多形式傳播提供了無限可能,把作為文學文本的《紅樓夢》帶入了更為廣闊的藝術領域,擴寬了《紅樓夢》的認知路徑,它們的這些功用已然涉及到《紅樓夢》的傳播與經(jīng)典化問題,所以在學術層面,我們應當予以重新檢視。

事實上,由于數(shù)量繁多,且各種形式之間前后互見、盤根錯節(jié),清代涉紅藝術形態(tài)的種類已很難統(tǒng)計,將其一一歸屬類目更是不大可能,我們只能通過個案考察。因之,本文即以學界鮮有注意卻極富藝術意味的晚清之際涉紅酒令、涉紅印譜為考察對象,以見晚清時期該兩種涉紅藝術形態(tài)生成、演繹、發(fā)展情況,并力圖探討其在《紅樓夢》傳播、接受史上的價值與意義。

一、涉紅酒令:注飲紅樓的酒令藝術

所謂酒令,是酒席宴上規(guī)范娛樂秩序、增強娛樂效果的游戲,包括載體(詩詞、工具)與秩序(玩法)。關于酒令的作用,清人俞敦培撰《酒令叢抄》,其自序(名《酒令叢抄提要》)有精彩簡潔的總結,云:

宜古宜今,亦風亦雅,為歡場之媒介,作酒陣之前鋒,宴會中得此法律以繩之,亦可免號呶之習,而續(xù)史監(jiān)之風矣。

數(shù)十字中即將酒、酒宴、酒令的關系說得清清楚楚,酒席為歡場,飲酒為媒介,而酒令則是飲酒的媒介,起著規(guī)范酒場秩序、避免喧囂的作用。

就小說《紅樓夢》而言,其中就有涉及通令(如第54回擊鼓傳花、第62回拇戰(zhàn))、籌令(第63回聯(lián)籌)、雅令(第38回聯(lián)詩、第50回聯(lián)句)等多種酒令的描寫事例。迨及《紅樓夢》傳播過程中,《紅樓夢》對晚清的娛樂宴飲文化也產(chǎn)生甚大影響,逐漸產(chǎn)生了涉紅酒令書目。據(jù)一粟《紅樓夢書錄》和胡文彬《紅樓夢敘錄》,結合相關統(tǒng)計,現(xiàn)在所知的紅樓酒令有《紅樓人鏡》《訪黛玉令》《怡紅十二金釵令》《紅樓夢觥史令》《春滿紅樓令》《紅樓芳會令》《十二紅譜》《紅樓夢骨牌譜》《紅樓夢譜》《紅樓夢酒籌》《紅樓葉戲譜》等多種書目。本節(jié)摘其扼要,略作考梳。

在晚清諸多涉紅酒令中,較早出現(xiàn)、規(guī)模和反響最大的是譚光祜的《紅樓人鏡》。

譚光祜(1772-1813),江西南豐人,吏部左侍郎譚尚忠子,官敘州馬邊同知、總司金川屯田、寶慶府知府。“少嫻文事,兼工騎、射、書法,篆、隸皆精,善度曲”。謝堃《春草堂詩話》則稱其“長以鐵簫自隨,人多以‘譚鐵簫’呼之”。其《鐵簫詩稿》中自釋云:“征逐詩酒,鼓腹吹簫,時歌時哭,托為清狂者流。”可見譚亦是詩酒琴歌的風流人物。

譚光祜亦是紅迷。嘉慶二十四年(1819),吳云序石韞玉《紅樓夢傳奇》云“往在京師,譚七子偶成數(shù)曲,弦索登場”,可知譚光祜曾據(jù)《紅樓夢》創(chuàng)作成曲,搬上舞臺演出。今《紅樓夢書錄》“昆曲”類里,錄有其書目《紅樓夢曲》,《紅樓夢敘錄》里也收錄有其書目《風月寶鑒》,惜兩者皆不見傳本。

俞敦培《酒令叢鈔》載“舊見刊本《紅樓人鏡》酒令,注稱‘譚鐵簫原本、周文泉參訂’”,知《紅樓人鏡》的編訂,周文泉亦有功績。周文泉其人,楊恩壽《詞余叢話》載:

嘉慶末,周文泉大令以任子知邵陽縣事,譜《補天石》八種,種各八出。時譚鐵簫太守知寶慶,即以鐵簫正譜。楚南宦場風流佳話也。

知周文泉為湖南邵陽知縣,其中“任子”是指因父兄的功績,得保任授予官職,可見其為官宦家庭出身。楊恩壽《詞余叢話》稱周、譚事在“嘉慶末”,可見《紅樓人鏡》在嘉慶末年就已經(jīng)編定。

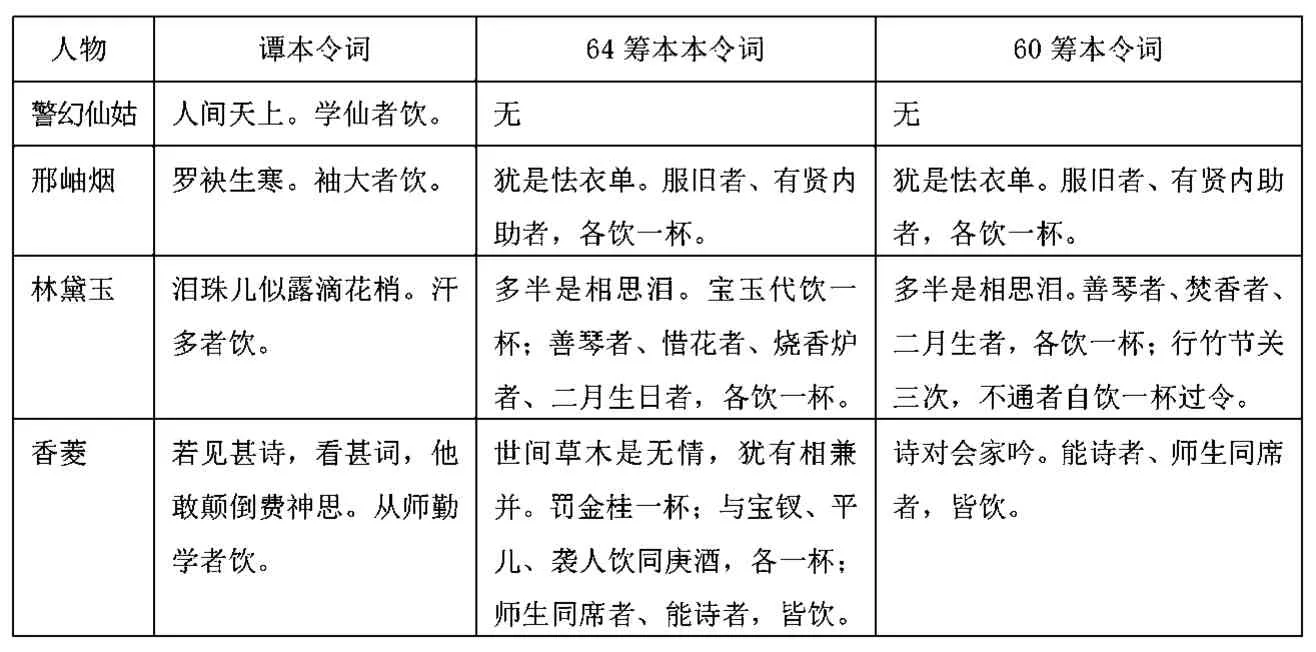

今所傳《紅樓人鏡》凡三個版本:一種是64籌本,“不注飲酒”,撰者不詳;一種是譚鐵簫原本、周文泉參訂本,100籌;一種是清代“酒家南董曲禪氏”刪訂本,60籌,收入《折枝雅故》。此三種版本主要區(qū)別在于酒籌、令詞多寡,因而行令、飲法有些許變化,廖丹丹《〈紅樓人境〉酒令考論》有比較詳細的比較,與筆者所見頗肖,為使比較醒目易知,茲列數(shù)例如下以見異處:

《紅樓人境》三本異同比較舉例表

可見,三種本子的格式相似,每籌皆先列一人物,各注《西廂記》曲文,下注飲法,后兩者的相似度更高。曲禪氏修訂本自述刪訂因緣是為行令方便,有意改掉原來籌令中互相關聯(lián)之處,將64籌改成60籌,某些人物的令辭和飲法上也略有變動。今以64籌版《紅樓人境》為例,一窺《紅樓人境》的風格,如:

史太君:有福之人。合席飲,多子孫者飲一杯。

林黛玉:多半是相思淚。寶玉代飲一杯。善琴者、喜花者、燒香爐者、二月生日者,各飲一杯。

薛寶釵:大人家舉止端詳。與寶玉飲礬酒一杯。談家務者、熟曲文者、體豐者,各飲一杯。

探春:這人一事精,百事精。得此籌者,監(jiān)令飲令酒一杯。將

遠行者、二月生日者,飲一杯。

由籌文可見,《紅樓人鏡》最大的特色在于籌令內(nèi)容。每籌先選取《紅樓夢》人物名,次配《西廂記》詞一句,次飲法。在飲法辭令中,又關合了小說中人物的設定。如《紅樓夢》中薛寶釵生得“體態(tài)豐滿”,飲法注“體豐者各飲一杯”;探春遠嫁,且生在二月,則飲法注“將遠行者,二月生者,各飲一杯”。《紅樓人鏡》對《紅樓夢》中人物的性格、特征、共同點等問題都有很細致的研究,此種酒令不僅可以視作《紅樓夢》傳播過程中的實用產(chǎn)物,更可以視作早期《紅樓夢》評論的一種特殊形式。與其他紅樓酒令相比,《紅樓人鏡》以《西廂記》曲文作為《紅樓》人物評語的做法,可謂別具一格,獨具魅力。

在《紅樓人鏡》稍后,晉甎唫館編訂《訪黛玉令》是最簡潔易行的涉紅酒令。晉甎唫館,為清代嶺南許氏家族私家款識,其主人曾訂《觥籌交錯令》(籌令),該令(籌48枚,其首分凸、凹狀兩類)收入清代俞敦培《酒令叢鈔》卷四(署“晉甎唫館訂”)。晉甎唫館編訂《訪黛玉令》亦收錄于《酒令叢抄》。訪黛玉令共籌26根,數(shù)目不大,茲移錄幾例于斯:

警幻仙姑:幫尋黛玉

妙玉:斟茶遞于寶玉

紫鵑:代罰寶玉負心酒,無算爵,并使令寶玉

寶玉:訪黛玉

黛玉:罰寶玉負心酒,無算爵

還有一種《訪黛玉令》的縮編版酒令,名《十二金釵令》,整編者即曾整編《紅樓人境》的“酒家南董曲禪氏”。曲禪氏自云“此令依晉甎唫館《訪黛玉令》而小變之”——酒令數(shù)量為前者的一半。之所以如此,是為了適合小規(guī)模聚會,又云:

《紅樓夢》所稱十二金釵本不指定何人,茲取與寶玉有關系者

十二人以當金釵之數(shù),并怡紅公子凡十三籌。客少酌減。

作令者以為“十二金釵本不指定何人”,故其所制此酒令中十二人只有六人為通常所謂“金陵十二釵”中人(《訪黛玉令》中,也只有七人屬于“金陵十二釵”),其余六人則不在十二釵之列。

《訪黛玉令》遵從小說情節(jié)與人物關系的制令原則。如“警幻仙姑:幫尋黛玉”,準確地揭示了黛玉前身與太虛幻境、警幻仙姑的關系。“賈母:命襲人等代寶玉酒”,寫出賈母對寶玉無比的關心與愛護。其寫玉釧:“回臉不看寶玉,用左手遞酒一杯與寶玉飲”,寫金釧則是“與寶玉交杯飲,行錯里錯令”,“齡官:俯首不見寶玉,遞酒一杯”等,對《紅樓夢》中人物關系、性格把握極其到位。又如曲禪氏《金陵十二釵令》稱:“《紅樓夢》所稱十二金釵本不指定何人”,與庚辰本《石頭記》第十七回、十八回眉批中所謂“數(shù)處引十二釵總未確,皆系漫擬也”有暗合處,這一認識確系獨特。

晚清之際的涉紅酒令中,蓮海居士創(chuàng)編的《紅樓夢觥史》可謂是扛鼎之作。該本收錄于光緒三年(1877)申報館仿聚珍版排印本《癡說四種》。該書所創(chuàng)制《紅樓夢》酒令品類豐富、內(nèi)容博雅、令詞節(jié)奏明快,實令人舉目喟嘆。是書凡例舉“擲色、通關、凡儀、敬酒、行令、唱曲”等六種酒令使用前提與規(guī)則,可見其體制、形式的嚴格規(guī)整。在酒籌的內(nèi)容上,備籌119根,將《紅樓夢》中人物119人名字分刻于酒籌上,每人名下,刻其身世經(jīng)歷、“贊語”。酒籌的類別與內(nèi)容即本書的《目錄》:

花主

宮妃三

誥命七

閨閣十五

姬妾十

宮人一

侍史五十三

女樂九

雜親六

節(jié)義七

方外八

仙釋一

該目錄將《紅樓夢》中人物119人分成12類,正文中先標人物身份,次解釋其人身份之來歷,次贊,最后為令法。《紅樓夢觥史》的玩法是諸多涉紅酒令中最有藝術趣味的。今以寶玉、元妃為例,以見其體例、玩法:

賈寶玉,政次子,詩社稱怡紅公子,群花所仰,故為花主。贊曰:大荒之精,蔚為神瑛。神采既發(fā),器用弗成。

先用六骰擲紅,多者為準,倘有同色,即就同色者再擲為定。

賈元春,政長女,名在正冊,以才選鳳藻宮尚書,加封賢德妃,卒年四十三,贈貴妃,謚賢淑。

贊曰:奉帚趨辰,榆狄歸省。春燈既闌,哀冊彌珍。

出燈謎一,猜不著者一杯,猜著者免飲,寶玉、李紈、迎春、探春、惜春、寶釵、黛玉俱跪飲一杯,頌詩一首,倘幾人未經(jīng)掣出者免,掣出后無用補行。

《紅樓夢觥史》的贊詞更像是《紅樓夢》人物簡編。這種形式更容易將小說人物與宴飲娛樂結合起來,參與者在觥籌交錯、飛花行令間了解和體悟到《紅樓夢》本事與原委,既展現(xiàn)了文本內(nèi)容,亦吐露了行令者情志,具有多重效用。

除上文所述,晚清之際尚有一種由女性創(chuàng)編的涉紅酒令游戲——徐畹蘭《紅樓葉戲譜》。徐畹蘭,字曼仙,德清城關鎮(zhèn)人,為秋瑾好友,適湖州道員、團練總辦趙景賢子趙世昌,生子趙澤霖(字雨蒼,號苕狂,別號憶鳳樓主),后為知名作家、報人。徐氏精詩詞繪畫,有《華鬘陀室詩草》,喜好《紅樓夢》,曾作《偶書石頭記后》,并制有《紅樓葉戲譜》(署名“德清鬘華室女史戲擬”),收錄于《香艷叢書三集》卷一。

葉戲,即葉子戲,是一種紙牌游戲,大如樹葉,故名,牌四十張,分為十萬貫、萬貫、索子、文錢四種花色,是麻將的前身。關于《紅樓葉戲譜》的性質,或將其歸為酒令,或因其沒有飲酒之約,而將其歸于牌類。《紅樓葉戲譜》主題為《紅樓夢》人物,莊家牌12張,散家牌11張。徐畹蘭序其規(guī)則云:

凡作此戲者,四人入座,一人坐醒,三人免醒,兩人亦可對看。

莊家十二張,散家十一張,每副三張,各從其類:如情胎歸情胎、情淑歸情淑,名字不得重復。遇重者打去,或另配一副。

寶玉、茫茫、渺渺,作百子用;如情胎只有兩張,用寶玉或茫茫或渺渺一張,便可配成一副。惟金釵、情淑中,茫、渺不得配入。寶玉處處可配,而三領袖亦不得配。

配成四副,即算和成。和成之家,照牌內(nèi)注明副數(shù)核算。

用百子配成者減半。不和之家,如有成副者,亦許算抵。惟各花色如四字三同等和家方算。九情淑、一情鐘如己全者,手內(nèi)雖有余牌,亦算和成。至于十二金釵、十二侍女,更無須配副數(shù)也。

在歷經(jīng)艱辛的才女徐畹蘭那里,紅樓酒令更多地被賦予了道德評價的功能,也反映了那一時代傳統(tǒng)知識婦女的基本認同,以其稱“情淑”者為例:

情淑(貴 元春 金釵 淑媛領袖 三十二副)

情淑(柔 迎春 金釵 巫云夢冷 三十二副)

情淑(英 探春 金釵 婦德宜家 三十二副)

情淑(仙 黛玉 金釵 金釵領袖 三十二副)

情淑(富 寶釵 金釵 婦德宜家 三十二副)

情淑(艷 寶琴 紅樓絕艷 三十二副)

情淑(豪 湘云 金釵 紅樓絕艷 三十二副)

貴、柔、英、仙、富、艷、豪等字樣無不反映了作者對《紅樓夢》人物的認識,其云元春為“淑媛領袖”,黛玉為“金釵領袖”,寶釵“婦德宜家”,寶琴、湘云為“紅樓絕艷”,反映出徐畹蘭對《紅樓夢》文本的極度熟悉,也反映出她作為經(jīng)歷富貴、患難的知識女性,對曹雪芹婦女德、才、識最為中肯的認識,此法對當今的《紅樓夢》賞析也有借鑒意義。

以上數(shù)種紅樓酒令,總體而言各有優(yōu)缺,適合于不同的人群與場面,逞才者如譚光祜的《紅樓人鏡》、徐畹蘭的《紅樓葉戲譜》,動輒數(shù)十百人,規(guī)則復雜,尤其是《紅樓人鏡》將《紅樓夢》與《西廂記》聯(lián)系使用,風雅不俗,宜用于士人閨閣。蓮海居士的《紅樓夢觥史》則全面收錄各種酒令,令人嘆為觀止,實是研究紅樓酒令與時代風俗、酒令的上佳資料。晉甎唫館編訂《訪黛玉令》更是簡潔易行,雅俗通用。

涉紅酒令作為一種宴飲之際的游戲之具,雖然被賦予了更多的游戲功能,但結合其內(nèi)容及創(chuàng)編者背景看,它們則發(fā)揮了推動《紅樓夢》傳播的效用。

涉紅酒令起著打破酒宴節(jié)奏、增加娛樂和聯(lián)誼的作用。酒席作為生活中不可或缺的一種生活方式,尤在上層交際中具有重要地位,而知識階層和閨閣貴婦的酒席需要節(jié)奏調(diào)節(jié)、增加娛樂氛圍,故彈唱與酒令就成為最好的娛樂方式,而酒令的大眾參與度又是彈唱所不能比擬的,酒令在特殊時代、特殊教育階層中的娛樂、聯(lián)誼效果就被大大的強化了。

涉紅酒令起著紅學啟蒙的作用。對于尚不了解或者熟悉《紅樓夢》的參與者而言,紅樓酒令除了娛樂、聯(lián)誼的作用外,還多了一重紅學導讀的作用。他們在娛樂中,了解紅樓人物的性格、相貌、關系,為引發(fā)興趣、閱讀和深入理解《紅樓夢》起到了奠定基礎的作用。

二、涉紅印譜:篆紅入紙的印譜藝術

從《紅樓夢》內(nèi)容而言,由一塊未能補天、煅煉成靈的石頭在人世間的經(jīng)歷作為故事素材,故一名《石頭記》。而石頭在《紅樓夢》中的角色和《石頭記》的題名也令精通小說閱讀和印章篆刻的藝術家感到親切,遂出現(xiàn)了以石頭再現(xiàn)《石頭記》的藝術形式,也即本節(jié)所論的《紅樓夢》印譜。

以晚清《紅樓夢》印譜為考察對象,除零星個體、散落無考的《紅樓夢》題材印章外,以《紅樓夢》入印而結集成譜者,現(xiàn)在所知有趙穆原刻、葉銘補刻《紅樓夢人名西廂記詞句印玩》、蔣武祖刻《石華館紅樓花影印譜》兩種。

1.《紅樓夢人名西廂記詞句印玩》

《紅樓夢人名西廂記詞句印玩》(下簡稱《印玩》),趙穆、葉為銘篆,全四冊,集印186方。今傳《印玩》版本尚存三種,但基本以四冊本為主,各版本每冊印文分布相同。其基本情況如下:

冊一計四十九葉,序一葉,鈐印四十八葉,每葉鈐印一方,錄印四十八方;

冊二計四十八葉,鈐印四十八葉,每葉鈐印一方,錄印四十八方;

冊三計四十四葉,鈐印四十四葉,每葉鈐印一方,錄印四十四方;

冊四計四十六葉,鈐印四十六葉,每葉鈐印一方,錄印四十六方。

本譜之得名,在于所錄印文均選自《紅樓夢》中人名和《西廂記》中詞句。這一點與譚光祜《紅樓人鏡》相同。按照現(xiàn)存版本署名,可知《印玩》中所收錄印章,系由清末著名治印家趙仲穆、葉葉舟合刻。按,趙仲穆(1845—1894),原名垣,后改穆,字穆父、仲穆,又字穆盦,號牧園,別號琴鶴生,晚號老鐵,江蘇常州人。早年旅客揚州,受業(yè)于吳讓門下垂十載,后去蘇州、杭州,搜集金石碑版,再游宜興,刊竹為簡,刻簡為銘,制砂壺為樂。

另一補刻者葉葉舟,即葉為銘(1867—1948),又名葉銘,字品三,又字盤新,號葉舟,室名鐵華庵、松石廬,原籍安徽徽州,鹽商世家,世居浙江杭州。葉為銘習書篆隸,嗜印好古,拜錢塘名家戴用柏(著名畫家戴熙之子,字用柏,號以恒,錢塘人,工畫工印)為師,學習古文書法治印等事。葉為銘善治篆隸,能鐫碑,工治印,宗法秦漢,融會浙派,與一時名流如張鳴珂、楊葆光、嚴信厚、丁立誠、況周頤、吳昌碩,包括杭州丁申為首的丁氏家族都有往來。

從印文內(nèi)容看,《印玩》采取的是“以西廂注解紅樓”的方式,即每個人物后各配一句《西廂記》詞。如“警幻”對應“我是散相思的五瘟使”(《西廂·第三本·第一折》)、“黛玉”對應“多愁多病身”《西廂·第一本·第四折》)、“寶釵”對應“全不見半點輕狂”《西廂·第一本·第一折》)。這種形式也反映了篆刻者對二書“寫情”關系的認同。關于《印玩》,篆刻者既要考慮《紅樓夢》《西廂記》相關情節(jié)、人物性格,又要考慮印章的材質、布局、用刀技法,故而《印玩》是名著、名家、名印三合一的作品。此外,《印玩》是趙穆、葉為銘的合作產(chǎn)物。在趙穆去世十數(shù)年后,葉為銘續(xù)作,則需要將自己的篆刻風格與已經(jīng)逝世的趙穆篆刻風格吻合,篆刻的風格、用刀、用篆統(tǒng)一的難度甚大,所以,葉為銘必定曾悉心研究趙穆治此印章的字法、章法、刀法,方能補刻一致。

《印玩》四冊鈐拓甚佳,可以較好地反映出趙、葉所治印章的精神面貌,是極其寶貴的印學和紅學資料,但惜無邊款,不能悉知哪些印章為趙氏原刻,哪些印章為葉氏補刻。但《印玩》在篆法、章法、刀法、印式等方面存在一致性,體現(xiàn)了極高的藝術水準。

《印玩》首先在名章印的選取上暗含了《紅樓夢》文本的人物設定。如“元春”圓押(見圖1),整個印面設計而言,是典型的上下結構“二字印”。從字體風格上看,有明顯的漢印風格。特別是兩字中的粘合部分(即“元”與“春”相交部)有明顯的互通,這是漢代私印中較為常見的處理方法。而圓形章押的邊框處理,打破了密不透風的印框結構,以白朱共同為框,特別是破邊的處理,兩邊相對稱,這顯然不是隨意的處理而是有意而為之。環(huán)繞文字的白文圖案是二龍戲珠,這個圖案的設計也是作者對于印文內(nèi)容的呼應。眾所周知的是元春皇貴妃的身份,在此章刻畫出象征皇室的龍的形象,與印文緊密聯(lián)系在一起。

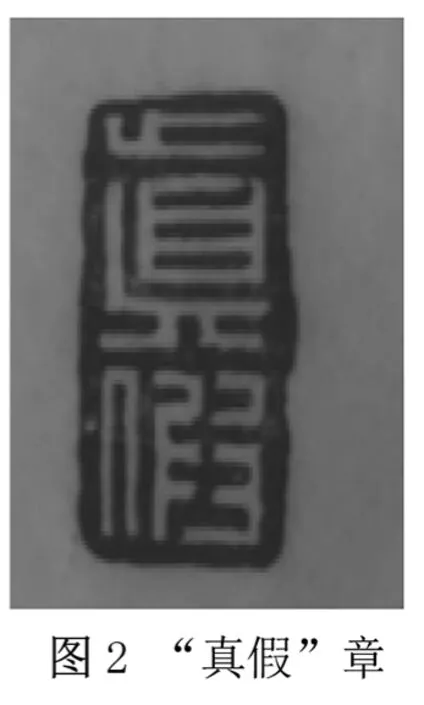

探討趙穆、葉為銘的師承源流和刀法刀工,不可忽視的是白文“真假”豎章(見圖2)。一般來說,如果明清流派在印面設計過程中,豎章很少出現(xiàn)上下字所占畫面比重不同,而如圖“真假”章這種上下字所占畫面比重不同,都是漢印中常見的印面處理形式。趙穆和葉銘的“真假”印,可以認為是《印玩》印集中的經(jīng)典代表,字體方正規(guī)矩,印面細勁利落,突出了爽利簡約的風格。特別配合印文內(nèi)容“真假”,產(chǎn)生一種“玄之又玄”的辯證之感,這一點與《紅樓夢》中“假作真時真亦假”的蘊意有暗合之處。

2.《石華館紅樓花影印譜》

筆者查閱的《石華館紅樓花影印譜》,藏上海市圖書館,全四冊,該書封面署“紅樓花影印譜 石樵署眉”,鈐“石樵埜史”印,扉頁題篆書“石華館紅樓花影印譜”,系“龍城赮倩”題,鈐“霞倩”印。版框縱19.8cm,橫15.3cm,每葉鈐印一方,印下無邊款,亦無說明文字。書第一冊首為“光緒二十六年四月同里弟沈維誠序”。首頁鈐“石花館主藏印”,書頁版心自上而下十分之六處打橫墨線,邊框外上冊寫“石花館印集”。

按,石花館,系著名印人蔣武祖齋號。蔣武祖,生卒年不詳,字鶴鄰,一字肖耕,號瘦鐵,又號霞倩,別號石樵埜史,齋名為石華館,江蘇武進(今常州)人,擅書畫,善治印,印風宗趙仲穆。為《石華館紅樓花影印譜》作序的沈維誠,字立山,號漢卿,道光二十四年(1849)四月十三日生,江蘇常州武進人。《清代朱卷集成》第四五冊《會試·光緒丁丑科·沈維誠》載:

沈維誠,原名茂楓,字立山,號漢卿,又號翰青,一字誦莪,行一。

沈曾任兵部司兼武庫司行走,改實錄館校對官,十月欽派武英殿受卷官,四品。1921年卒,享年72歲。沈維誠稱蔣武祖為“同里”,概皆為常州府人。常州因“地有龍形”,故曰龍城。

就內(nèi)容而言,蔣武祖的《石華館紅樓花影印譜》與《印玩》大致相同,采取了以《西廂記》注解《紅樓夢》的方式。如人物名章選取上,前為《紅樓夢》人名印,后配《西廂記》詞句拓印注解。但在刻印、治印方面,《石華館紅樓花影印譜》中收入其印章,形式多樣、內(nèi)容豐富,已遠非《印玩》所及。筆者有針對性選取其中較有代表性的印章對《石華館紅樓花影印譜》中的多樣性進行分析。

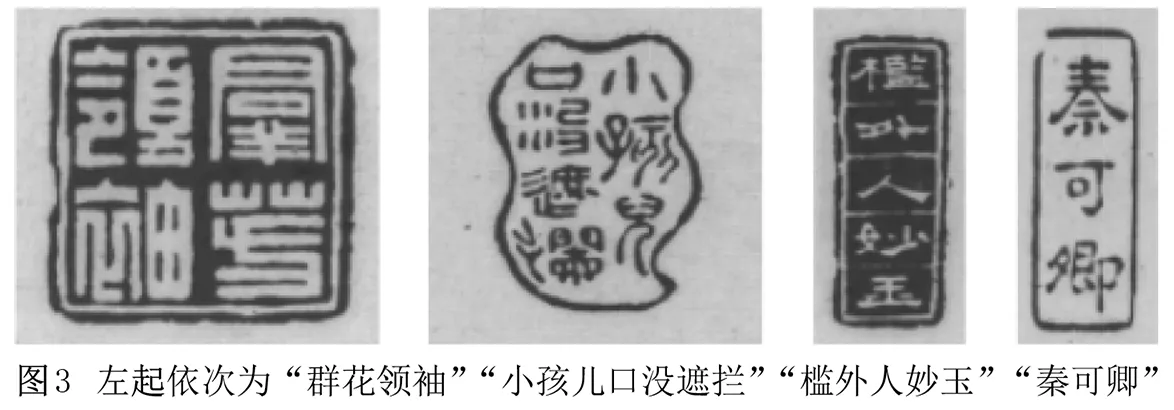

蔣氏《石華館紅樓花影印譜》多樣性首先表現(xiàn)在印章字體上。蔣武祖不僅有常規(guī)的篆書入印(白文“群花領袖”印),還以鳥蟲篆入印(朱文“小孩兒口沒遮攔”印)。除此之外,蔣氏還以隸書入印(白文“檻外人妙玉”印),有魏碑體入印(白文“秦可卿”印)。這充分與印文結合,以小篆之端莊刻畫“群芳領袖”,以“鳥蟲篆”之樸拙凸顯“小孩兒口沒遮攔”(見圖3)。隸書之灑脫用以入“妙玉”,楷書之規(guī)整用以入“秦可卿”,可謂心機巧妙,獨具匠心。以“印從書出”的印學原理可一窺蔣武祖的書學見識之廣博,書法功力之深厚。

《石華館紅樓花影印譜》在印章形式上也具有多樣性。上文所列四塊印章,其中“群花領袖”章是白文方章,且頗有漢印法度,而“檻外人妙玉”印和“秦可卿”印為豎式長章,一朱一白,在邊框處理上亦是一章一框,其破邊、增損、屈伸、薄厚各不相同,且方章、長章、圓章、隨形章混用、因人而變、因文而變,在技法上更是融匯了“皖派”“浙派”的各種刀法風格,如單刀、雙刀、沖刀、削刀、劈削刀等刀法,俱在印譜中得以體現(xiàn)。

《石華館紅樓花影印譜》的印文同樣異彩紛呈。除去常規(guī)的二、三、四、五、七字印文章,《石華館紅樓花影印譜》還以多字印文入印,最具代表性的是朱文印“武進蔣武祖字鶴鄰亦字肖耕號瘦鐵又號霞倩別號石樵埜史手菎夏商周秦漢魏晉唐金石書畫文字記”(見圖4),全印共42字,7列6行,布局工整、分朱布白合理,整個印面干凈利落,頗見功力。

蔣武祖《石華館紅樓花影印譜》存印102方,每方印均妙趣橫生、絕無相同。無論從印文字體、治印形式、印文選取,還是對《紅樓夢》《西廂記》內(nèi)容的配取上,《石華館紅樓花影印譜》均體現(xiàn)了篆刻的運用之妙。由此可見,《石華館紅樓花影印譜》確系藝術水準上乘的涉紅藝術文獻。

晚清的兩種《紅樓夢》印譜,不但作為文人消遣娛樂、賞印鑒雅之際的藝術形態(tài)而出現(xiàn),結合晚清時期《紅樓夢》傳播歷程看,則透露出更多的信息。

嘉道以后,由于各種演繹、品評《紅樓夢》的藝術形式漸次出現(xiàn),《紅樓夢》本事得以在各階層廣泛傳播。尤其是在文化底蘊深厚、文人士子活躍的江浙地區(qū),出現(xiàn)了有地域特色的《紅樓夢》地方戲(如荊石山民《紅樓夢散套》)、有江南印記的《紅樓夢》繪畫(王蕓階《增刻紅樓夢圖詠》)、有濃郁方音的《紅樓夢》評彈(如蘇州《紅樓夢》評彈)等一系列《紅樓夢》演繹藝術。從地域分布看,晚清兩種《紅樓夢》印譜的刻工、委托治印者皆為江浙人士,他們以印表意、以石會友,為江浙地區(qū)《紅樓夢》的藝術形式增添了頗為妙趣的一筆,這也側面體現(xiàn)了晚清之際《紅樓夢》在江浙地區(qū)的傳播、流行程度。與此同時,以《紅樓夢》為題材篆刻藝術成規(guī)模的出現(xiàn),也為《紅樓夢》的藝術傳播形式開創(chuàng)了新局面。

值得注意的是,從內(nèi)容上看,晚清的兩種《紅樓夢》印譜,均以《西廂》注解《紅樓》的形式出現(xiàn)。他們將中國傳統(tǒng)文學中最能表達人性光輝的《西廂記》和《紅樓夢》搭配使用,不僅體現(xiàn)了治印者對《西廂記》《紅樓夢》“至情”描寫的領會,也反映出知識分子對其間關系的認同。因此,這兩種《紅樓夢》印譜不單是以“紅”印“紅”、因“紅”篆“紅”,而是將《紅樓夢》放在更宏闊文學傳統(tǒng)和藝術視野中,并能與之合璧,這一認知視野尤為可貴。

三、紅學互動:晚清兩種涉紅藝術形態(tài)的學理意義

晚清兩種涉紅藝術形態(tài)是在《紅樓夢》傳播之際生成的一系列涉紅藝術文獻,匯聚了有清一代文人士子階層對《紅樓夢》的情感認知和藝術再創(chuàng)造。眾體皆備的《紅樓夢》小說為其提供了更廣闊的藝術創(chuàng)造空間,它們亦為《紅樓夢》的多元傳播開拓了新的路徑,因而兩者之間形成了有效的“紅學互動”。進而言之,它們不僅是清代紅學家遺留下的知識遺產(chǎn),而且從學理層面分析——放在紅學史、藝術史角度來考量,晚清兩種涉紅藝術形態(tài)亦有多重意義。

首要的是,晚清兩種涉紅藝術形態(tài)促進了《紅樓夢》的經(jīng)典化。文學作品的經(jīng)典化一般有兩極,“一極是作品的藝術品質,另一極是文本的接受。只有藝術品質高、意義空間遼闊的作品,具有權威地位參與閱讀和評論的作品,實現(xiàn)了兩極連接的作品,才可能成為文學經(jīng)典”。晚清兩種涉紅藝術形態(tài)涉及到《紅樓夢》酒令、《紅樓夢》印譜、以《西廂》曲文評點等多種體裁形式,并且將《紅樓夢》發(fā)展到清人的品評閱讀、宴飲娛樂、印鑒賞玩等更廣闊的生活游藝范圍之中,打破了文本評點、紅樓講唱、《紅樓夢》戲曲表演等傳統(tǒng)的《紅樓夢》演繹范式,拓寬了讀者對《紅樓夢》的認知路徑,在“文本——讀者”之間展現(xiàn)了更為廣闊的自由度,把更多階層、更多藝術形式納含到這一體系中來,對實現(xiàn)《紅樓夢》的“兩極連接”有著不可替代的作用,因而促進了《紅樓夢》的經(jīng)典化。

晚清兩種涉紅藝術形態(tài)同時也對《紅樓夢》的文本外傳播起到多重作用。從歷時角度考察,從酒令書目的發(fā)展到涉紅印譜的出現(xiàn),晚清兩種涉紅藝術形態(tài)延續(xù)嘉慶至晚清多個時期,甚至民國間也多見相關書目刊印流布,此一群體在漫長的時空節(jié)點中一直蔓延連續(xù)、相互萌發(fā)、吸收壯大,為《紅樓夢》文本外傳播持續(xù)輸入了推動之力。它們的多體裁形式,也促使了《紅樓夢》在相應各階層之間的傳播和交互,極大地拓寬了《紅樓夢》的認知路徑和傳播范圍。

晚清兩種涉紅藝術形態(tài)是文人階層創(chuàng)作編繪的藝術作品,作為涉紅藝術文獻,它們既是《紅樓夢》藝術史上的重要組成部分,又具備獨立的藝術文獻學價值。它們創(chuàng)作群體多為學者、士林文人、印人、書畫家,他們以自身所長將《紅樓夢》文本轉化成藝術創(chuàng)作,并不斷修改完善。因之,該兩種涉紅藝術形態(tài)不可避免地帶有傳統(tǒng)文人階層的審美風尚、美學旨趣和藝術品格。相對于作為小說的《紅樓夢》,涉紅藝術形態(tài)更傾向于傳統(tǒng)文人階層以文達意、鐫技會友、托物寄情的產(chǎn)物,因而這一創(chuàng)作群體不受正統(tǒng)文人創(chuàng)作體裁、方法的限制,也不會因為其“小眾”因素帶來的貨而不售的尷尬,它們本身具有明顯的私人化、文人化意味。這同樣也促使兩種涉紅藝術形態(tài)這一群體在中國傳統(tǒng)的文獻范式以外,有了頗為特殊的文化內(nèi)涵和審美特質。

無論涉紅酒令還是涉紅印譜,它們的內(nèi)容涉及到宴飲之際娛樂的酒令、表露才學抒發(fā)情愫時篆制的印譜,這些內(nèi)容帶有鮮明的《紅樓夢》本事色彩,從不同方面講述了紅樓故事,流布了紅樓文化。更進一步來說,清代涉紅藝術形態(tài)將作為“人情小說”的《紅樓夢》真正帶入到清人的世俗風情、閑雅娛樂中來,清人閱紅暇余以之滋潤人格、培養(yǎng)情趣、抒發(fā)情志。由此觀之,該兩種涉紅藝術形態(tài)同樣促使了《紅樓夢》的生活化,并讓其發(fā)揮一定的調(diào)節(jié)作用。

從更廣的社會視野來說,將《紅樓夢》為代表的俗文學編制酒令、制篆集譜并非孤立的涉紅藝術現(xiàn)象,這種以小說演繹成藝術形態(tài)的方式,同樣也打破了舊紅學視野中以評點、札記、論著等傳統(tǒng)文學方式闡釋《紅樓夢》的局面,從一個側面反映了近代以來涉紅藝術的突破與轉型。

注釋

:① 詳參拙文《清代三種〈紅樓夢〉譜錄考論》,《曹雪芹研究》2017年02期。

②⑦ [清]俞敦培《酒令叢鈔》卷四,江蘇廣陵古籍刻印社1995年影印版,第13頁、271頁。下所引涉紅酒令的內(nèi)容,如不特殊出注,均選自《酒令叢鈔》。

③見一粟《紅樓夢書錄》,中華書局1963年版,第254、255頁;廖丹丹《〈紅樓人鏡〉考論》,《紅樓夢學刊》2017年第1輯。

④薛天沛《益州書畫錄續(xù)編》卷一,民國乙酉年(1945)鉛印本。

⑤[清]謝堃《春草堂詩話》卷一,清刻本,見杜松柏主編《清詩話訪佚初編5》,新豐出版公司1987年版,第327頁。

⑥[清]石韞玉《紅樓夢傳奇》,見吳毓華《中國古代戲曲序跋集》,中國戲劇出版社1990年版,第544頁。

⑧[清]楊恩壽《楊恩壽集》,岳麓書社2010年版,第339頁。

⑨廖丹丹《〈紅樓人鏡〉考論》,《紅樓夢學刊》2017年第1輯。

⑩許紹銀、許可主編《中國陶瓷辭典》,中國文史出版社2013年版,第584頁。

?[清]蓮海居士《紅樓夢觥史》,光緒三年(1877)申報館仿聚珍版排印本,華東師范大學圖書館藏(索書號:231220)。

?武迪、趙素忍《紅樓葉戲譜雜考——兼論〈紅樓夢〉及續(xù)書中的葉子戲》,《紅樓夢學刊》2017年第1輯。

?對于該兩種印譜的具體情況,筆者將有專文論述,待刊。

?王本興《江蘇印人傳》,南京大學出版社2012年版,第283頁。

?夏征農(nóng)、陳至立主編《大辭海·美術卷》,上海辭書出版社2012年版,第210頁。

?[清]蔣霞倩《石華館印集》,全四冊,上海市圖書館藏光緒十四年鈐印本(索書號:線普484309-12)。

?《北洋政府公報》第83冊,北洋政府印鑄局1916年編,第326頁,1916年3月26日第80號。

?顧廷龍主編《清代朱卷集成》第45冊,(臺灣)成文出版社,第328頁。

?秦國經(jīng)主編《中國第一歷史檔案館藏清代官員履歷檔案全編》第28冊,華東師范大學1997年版,第677頁。

?童慶炳《〈紅樓夢〉、“紅學”與文學經(jīng)典化的問題》,《中國比較文學》2005年第4期。