生育支持與生育支持政策:基本意涵與未來取向

楊菊華

(中國人民大學 老年學研究所,北京 100872)

人口是任何一個社會經濟發展和文化榮昌的基礎。自古希臘和春秋戰國時期始,人們對人口數量的認知就在“人口”與“人手”的紛爭中反復糾纏(1)楊菊華:《“人口論”與“人手論”的千年迷爭——兼述“人腦(才)論”》,《人口與發展》2017年第6期。。20世紀后半葉,女權主義興起,傳統家庭分工模式難以為繼和不斷走向個體化的社會傾向,使得以家庭為中心的文化機制逐漸瓦解。同時,受教育程度的提高和非農就業機會的改善等,推遲了初婚年齡,轉變了婚育觀念,改變了生育行為,“少子女”成為中產階級的一種“流行病”。對“低生育陷阱”或“低生育危機”的焦慮在發達國家普遍蔓延(2)楊菊華:《中國真的已陷入生育危機了嗎?》,《人口研究》2015年第6期。。21世紀,低生育率將成為更多國家的人口常態——祖祖輩輩習以為常的子女成群現象已然不再,兩個孩子成為普遍的生育意愿(3)楊菊華:《生育意愿、生育行為、生育水平的三重悖離》,《人口研究》2011年第2期。。為此,至少從1980年代開始,一些發達國家逐步推行家庭友好政策,旨在降低生養成本,從而將生育率提高到更替水平上下,擺脫“低生育危機”。

發展中國家的生育意愿和生育行為也呈現出與發達國家趨同的模式。如今,低生育率也已成為很多南美和東亞、東南亞、西亞等國的基本人口情勢(4)聯合國經濟和社會事務部人口司:《世界人口展望2019》2019年。。雖然中國是東亞儒家文化的發源地和長期以儒家思想治國的國度,但因限制性生育政策的長期推行和生育率長期低于更替水平而顯得較為獨特。“多子多福”“養兒防老”的理念遭到摒棄,“少生優生”“優生優育”的思想被內化于心、外化于形。即便是全面兩孩政策的出臺,也未能有效激勵育齡婦女的二孩生育。2015年作為全面兩孩政策的初始之年,中國出生人口為1655萬人,比2014年減少了32萬;2016年,生育的堆積效應釋放,出生人口達1786萬人;但此后,出生人口出現“兩連降”,2017和2018年分別為1723萬人和1523萬人,較上一年分別減少63萬和200萬人。該現象背后的原因眾多,而“生育焦慮”就是其中一個關鍵要素。故此,相關政府部門、學界和社會人士開始反思生育控制政策的長期效應,并認為提供生育支持、鼓勵生育是拉升生育水平的有效手段。

盡管生育支持的內涵因時間和文化而異,但它始終是公共政策的重要組成部分。在過去30多年的時間里,中國的生育政策一直以控制生育為主;隨著生育政策思路的轉變,如何提供有助于生育率回升、子女養育的支持政策尚在摸索之中。那么,何為生育支持?如何提供生育支持?提供怎樣的生育支持?中國目前的生育支持政策存在哪些突出問題?這些均需加以系統研究。

本文的主要目的有四:一是從理論視域出發,以嬰幼兒照護為重點,兼及嬰幼兒這個生命階段之前、之后的需求,厘清生育支持政策的基本意涵,辨識生育支持政策與家庭友好政策之間的關系;二是通過對文獻資料的梳理,總結提煉生育支持政策的基本框架;三是基于文本資料,簡要回顧當下中國生育支持政策的基本狀況,分析政策的局限;四是借鑒國際經驗,結合中國國情,提出中國生育支持政策體系的基本思路和建議。盡管在單獨二孩、尤其是全面兩孩政策出臺后,“生育支持”的理念逐漸清晰,但有關生育支持的說法多停于抽象的概念上;本文對這一概念的厘清、具體內容的闡釋和發展方向的思考,或可為后續形成具有中國特色的生育支持體系提供有益的借鑒,也對發展中國家甚至發達國家生育支持(或子女生養家庭支持政策)政策、措施、項目的出臺與完善具有普遍性意義。

一、生育支持的基本意涵

學術研究是現實需求的一種反應,人口研究更是如此。盡管最近幾年,有關生育支持的呼聲日益高漲,但通過對多個中文數據庫,以“生育支持”為主題詞或關鍵詞進行檢索,得到的結果卻寥寥無幾。同理,在多個英文文獻庫中,以“fertility support”進行檢索,得到的文獻多針對不孕不育者。“生育支持”的文獻最早見于單獨兩孩政策落地之后的2014年。可以說,以鼓勵二孩生育為目的的“生育支持”或“生育支持政策”,是在單獨兩孩和全面兩孩政策后出現的新概念。既有研究或介紹國外生育(家庭)支持政策(5)湯兆云、鄧紅霞:《日本、韓國和新加坡家庭支持政策的經驗及其啟示》,《國外社會科學》2018年第2期;楊菊華、杜聲紅:《部分國家生育支持政策及其對中國的啟示》,《探索》2017年第2期。,或對生育支持與生育意愿(6)楊華磊、張文超:《生育紅利、生育意愿與生育支持》,《上海經濟研究》2019年第7期。、女性就業(7)黃桂霞:《生育支持對女性職業中斷的緩沖作用——以第三期中國婦女社會地位調查為基礎》,《婦女研究論叢》2014年第4期;張琪、張琳:《生育支持對女性職業穩定的影響機制研究》,《北京社會科學》2017年第7期;朱薈:《生育支持體系對青年流動女性就業的影響研究》,《青年研究》2019年第2期。的關系進行探討。為數不多的相關研究雖涉及多點,但其基本概念尚未得到明確界定。

(一)生育

“生育”一詞由來已久。《管子·形勢解》說,“道者,扶持眾物,使得生育,而各終其性命者也”。也就是說,無論是人還是其他萬物,種類要得以延續,就需要生育,這是常規之道和普遍之理。生育,既要生、也要育,這樣才能保障生命的接續。要構建科學合理的生育支持政策和政策體系,首先必須厘清“生育支持”的內涵和外延。“生育支持”概念可以從“生育”和“支持”兩個角度理解;而對支持主體、內容和方式的了解首先要辨析何為生育。

生育概念有狹義和廣義之分。狹義的“生育”通常是指女性在體內孕育后代、經過足夠的時長后分娩、嬰兒出生的事件或行為;廣義上,它泛指分娩、撫育、養育和教育,是繁殖后代、延續人類社會的行為。過去幾十年中,中文的生育往往取其狹義之意,主要是“生”的行為。不過,在不同的語境下,生育一詞的所指略有不同。當用于“生育率”“生育意愿”“生育水平”“生育行為”等語境時,它以名詞而存在,類似于英文的“fertility”(此詞源于fertile,指生殖能力),即指女性當期或終生共生幾個孩子;當它單獨使用時,既可用作名詞(泛指生產子女的一般狀況),也可用做動詞。當用于動詞時,它包含雙重意思:一為“生”,即生孩子這個行為或事件,二為“育”,即對孩子的日常生活照護、養護、教育和培育。因此,當“生”和“育”連起來使用時,就是指從生產到養育連續的過程。可見,雖然中文的“生育”類似于英文的“fertility”,但其內涵超過了fertility的范疇,類似childbearing and childrearing的意涵。

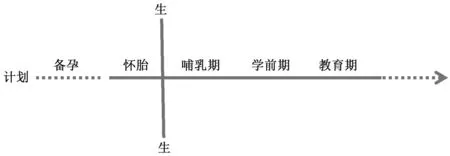

因此,理解“生育”不應僅從一個時點出發,將之視為孤立、獨立的事件,更應秉持生命歷程視角,歷時、縱向來看,將生育視為生命歷程中的一個連續時間統(見圖1)。若以分娩為時間節點,則可將生育劃分為前后兩個階段。分娩及其之前的計劃、備孕和懷胎過程為第一階段:其間,絕大多數人在結婚組建新家庭后,或快或慢、或晚或早,都會做出孕育計劃和相應的準備,進而懷胎十月、一朝分娩,新的家庭成員誕生,由此進入生命歷程的新階段。

圖1 生育行為的歷時觀察

相對生育的第一階段而言,第二個階段的育或養,則是一個漫長的旅程,牽及面甚廣。從孩子出生開始,家庭(尤其是女性)就開始了對子女持久的養育。基于孩子的生長發育或成長周期,“育”的過程可細分為哺乳期、幼兒期、學前期、教育期等階段。盡管父母對子女的培育、教育,實際上終其一生,但到孩子成年、走向社會,擁有獨立生活的能力后,“育”的責任也將告一段落。

因此,生育遠遠不是指生了幾個孩子;孕育、分娩都只是其中的一個時間節點(即便是“生”,也并非僅指生孩子這個孤立行為;它包括生孩子之前的各種準備,所以,“生”是一個完整過程的中間環節),“育”包括孩子出生之后直到能夠獨立生活前的各種培育。生育支持政策的探討,會因生育時點事件和歷時行為的兩種不同理解角度,而具有截然不同的理論意義和政策取向。如本文的第三部分所見,除義務教育外,中國的生育支持主要僅限于“生”這個時點事件,而少有考慮“育”這個連續統。

(二)生育支持與家庭支持

當前,中國所謂的生育支持是在借鑒西方家庭友好政策、家庭支持政策的基礎上演變而來的概念,是家庭支持的重要組成。與家庭支持相比,生育支持范疇相對較小,目標更明確、直接和具象。但當下的研究往往將二者混為一談(8)楊菊華、杜聲紅:《部分國家生育支持政策及其對中國的啟示》,《探索》2017年第2期。。理解生育支持,就必須對家庭支持及家庭支持政策有所了解。

家庭支持、家庭政策(9)胡湛、彭希哲:《家庭變遷背景下的中國家庭政策》,《人口研究》2012年第2期;吳小英:《城鄉遷移的性別化邏輯及其機制:一個交叉性分析的范例——評杜平的新著〈男工·女工〉》,《婦女研究論叢》2017年第5期。、家庭友好政策或家庭支持政策等概念的基本意涵,最早源于19世紀末和20世紀初的法國和瑞典(10)馬春華:《瑞典和法國家庭政策的啟示》,《婦女研究論叢》2016年第2期;吳帆:《歐洲家庭政策與生育率變化——兼論中國低生育率陷阱的風險》,《社會學研究》2016年第1期。。為緩解人口結構變動和工業化給家庭帶來的沖擊,國家或雇主為工人階級家庭提供一定的津貼,從而保障家庭維持最低生活水平。家庭支持政策是國家和政府為家庭及其成員提供的福利和服務,是一個國家福利體系不可獲缺的要素。

二戰以后,隨著經濟社會的快速發展和公民權利意識的覺醒,西方各國逐漸建立了從“搖籃”到“墳墓”的社會福利體系,家庭政策的內涵也日益豐富,涵蓋了家庭發展周期的全過程,始于家庭的形成和組建,經過家庭的強大與發展,再至家庭的退行和衰老。吳小英從處在不同家庭境況下的個體所面對的困境視角出發,將過去幾十年不同國家和地區的家庭政策分為四個議題:(1)與婚姻及家庭的多元化形式及權利相關;(2)與生育、育兒和兒童服務相關;(3)與工作和家庭平衡相關;(4)與養老和照料相關。顯然,前三個議題,尤其是第二、第三個議題均與生育支持直接有關。也就是說,生育支持實際上是嵌入于家庭支持之中的。

與生育支持相關的家庭政策制定有著鮮明的價值立場(11)吳小英:《城鄉遷移的性別化邏輯及其機制:一個交叉性分析的范例——評杜平的新著〈男工·女工〉》,《婦女研究論叢》2017年第5期。。Billingsley and Ferrarini(12)Billingsley, S., and T. Ferrarini. 2014. Family policy and fertility intentions in 21 European countries. in Journal of Marriage and Family 76(2): 428-445.認為,主要有兩種家庭支持政策與生育最為相關:一類政策重在支持“單薪家庭”,即“傳統男性養家的家庭政策支持(traditional male-breadwinner family support)”,如對單薪家庭提供婚姻補貼、一次性生育補助金,為子女在家照護的家庭提供照護津貼或育兒補貼等。因女性依舊是家庭責任的主要承擔者,故政策具有明顯的向女性傾斜的性別化特征,在一定程度上維持著傳統“男主外、女主內”的社會分工。另一類政策重在支持“雙薪家庭”,即“性別平等養家者-家務料理者的家庭政策支持(gender egalitarian earner-carer family support)”。這類政策強調夫妻共同承擔養家糊口與經營家庭的雙重責任,夫妻雙方既是“養家者”,也是“家務勞動承擔者”,故稱“性別平等式”支持政策。這類政策鼓勵夫妻都休帶薪育兒假,強調丈夫必須休一定數量的育兒假或家庭照護假。對女性而言,這類支持政策可更好地消解生育對她們的束縛。

由上可知,生育支持政策與家庭支持政策密切相關,是家庭支持政策的重要組成部分。但是,二者之間的差別也顯而易見。比如,家庭支持覆蓋的范圍更廣、涉及的生命周期更長(家庭生命的全過程),而生育支持主要是針對孩子出生前后、尤其有未成年孩子的家庭。盡管養老作為一項重要的家庭功能,與養老有關的家庭支持政策也直接影響子女的生育意愿和養育行為,但因這類政策并非直接針對子女的養育,故不應視為核心的生育支持政策。又如,生育支持政策出現的時間相對較晚,主要于1980年代后開始興起,而家庭政策存在了100多年。發達國家并無單獨的生育支持之說,生育支持政策多是家庭支持或家庭友好政策的一部分。因受人類社會長期的高生育率、二戰后的“嬰兒潮”(13)陳奕平:《美國老年人口變動特征及其影響分析》,《人口學刊》2003年第3期。及馬爾薩斯人口論的影響,西方社會對高生育率極為恐懼,故長期以來一直倡導家庭計劃(family planning)。但是,得益于避孕技術的發展和經濟社會的轉型,從1960年代開始,西方社會的生育率持續下降,普遍遭遇了“嬰兒荒”(14)Longman, Phillip. 2004. The Global Baby Bust. in Foreign Affairs 83(3): 64-79.。而且,生育率并未停留在理想的2.1左右的更替水平上下,而是滑至“低無可低”的程度,很多國家的生育率甚至跌破1.0,由此帶來了國際社會對低生育水平及其后果的認識的逆轉,在短短20年的時間內,完成了從“恐高”到“恐低”,從對“高生育危機”的恐懼到“低生育陷阱”(15)Anderson, Thomas, and Hans-Peter Kohler. 2015. Low Fertility, Socioeconomic Development, and Gender Equity. in Population and Development Review 41(3): 381-407. Goldstein, Joshua R., Tomá? Sobotka, and Aiva Jasilioniene. 2009. The End of "Lowest-Low" Fertility? in Population and Development Review 35 (4): 663-699. Morgan, S. Philip, and Miles G. Taylor. 2006. Low Fertility at the Turn of the Twenty-First Century. in Annual Review of Sociology 32: 375-380, C-1, 381-399. 靳永愛:《低生育率陷阱:理論、事實與啟示》,《人口研究》2014年第1期。的恐慌的轉型,且這種焦慮成為盛行于西方發達國家的主要人口思潮。面對前所未有的低生育率,1980年代后,為保證人口的正常更替水平,很多先發或后發低生育率國家和地區都相繼出臺并逐漸完善了致力于提高生育水平的各類家庭支持政策。

回到生育支持的概念,筆者認為,所謂生育支持,主要指社會不同主體(包括政府、企業和社會等)為有兒童和青少年照料需求的家庭提供時間、經濟、服務、就業等方面的一攬子支持和服務;而生育支持政策主要是保障各類支持和服務順利落地的公共政策。從狹義上看,生育支持政策包括生育假、兒童照料服務、稅收優惠和彈性工作制等;在廣義上,生育支持政策還應包括穩定的就業機會和保障生育支出的薪資。通過生育支持政策,營造有利于生育主體生育需求的滿足和工作—家庭平衡的外在環境,從而幫助個體和家庭擺脫想生不敢生、敢生養不起的困境,使個體能基于自由意愿進行生育決策,并能順利地把孩子撫養成人。

二、生育支持的主要元素與政策目標

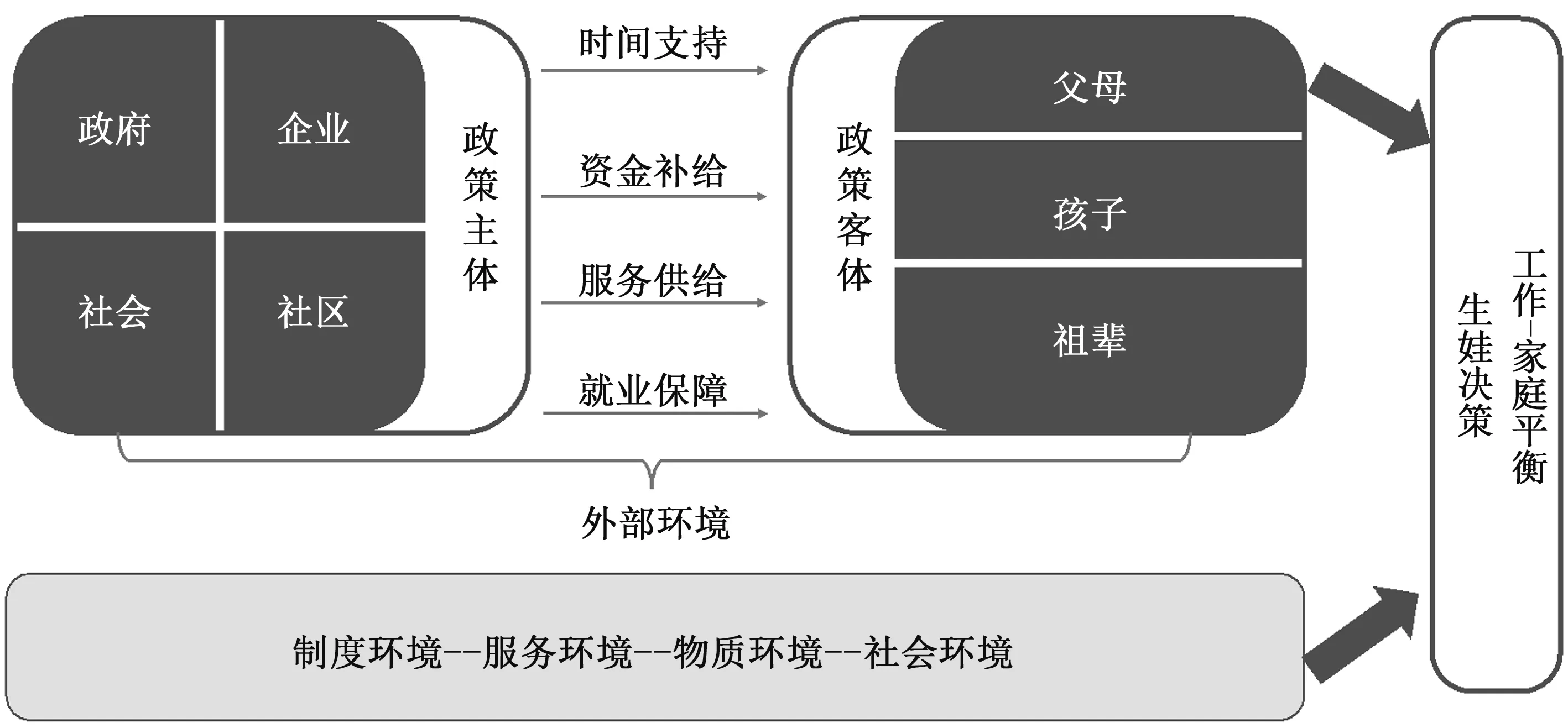

言及生育支持政策,必須明確四個基本要素:誰來支持、誰受支持、支持什么、怎么支持。如果這些問題都得以明確解答和有效安排,或可形成良好的制度環境、物質環境、服務環境和社會環境,生育支持才能最終作用于人們的生育決策和生育行為。

(一)生育支持的基本框架

圖2展示了筆者對生育支持意涵及其對生育后果影響的初步理解。簡言之,生育支持涉及兩大主體(即支持的提供主體和支持的接受主體)、四維內涵(即時間、資金、服務和就業)、四大環境(即制度、物質、服務、社會)和兩類后果(即生育決策與工作-家庭平衡)。它們之間的關系是:政府、企業、社會和社區等支持主體,給父母、孩子、祖輩和其他利益相關者提供生育的時間支持、資金補貼、服務供給和就業保障等,并與外部環境形成協調的互動關系。一方面,生育支持是營造良好外部環境的重要基礎;另一方面,良好的環境反作用于四類支持,從而有助于緩解工作—家庭之間的矛盾沖突,幫助有二孩生育意愿的個體將意愿轉化為行為。

圖2 生育支持的基本意涵及主要元素

一是時間支持。時間支持是指在孩子出生前、出生后(尤其是后者),對生育主體提供的假期保障,讓他們在孩子出生前有時間進行產檢,在出生后有時間給予孩子必要的撫育。時間支持主要表現在:在孕育期間,為了了解孩子的生長發育狀況,需要進行圍產期保健;孩子在出生后的一段時間內,都需要父母的哺育和呵護;即便孩子進入幼兒期,能有效表達和基本自理,但他們還要在家庭實現社會化。所有這些都需要時間。時間支持主要包括對父母雙方均適用的圍產期保健假、產假和陪產假、育兒假、家庭成員護理假等,從而在制度上保障父母有必要的時間照顧嬰幼兒。在現實中,各國的各類育兒假有無、時長、薪資都不相同:產假從3個月到4年多不等,或帶薪或不帶薪;陪產假或有或無,時長不一,且內容各異。部分發達國家還為父母提供4個月到3年不等的育兒假,休假時間比較靈活,且基于休假時長,有的全薪、有的部分帶薪、還有的不帶薪。時間支持還表現在“彈性工作制”等工作安排上,員工可靈活選擇工作時間與地點。

二是資金補貼(經濟支持)。在傳統社會,個體的生育行為主要受制于社會規范和“養兒防老”的實際考量。隨著經濟社會的發展,生育觀念和限制因素已然發生了極大改變,子女的生養成本大大提高,且自備孕期便已開始,并持續終身;其中,既有時間成本,也有經濟成本,且后者更為直接。經濟成本主要包括懷孕期間的各種經濟投入,包括產檢費用和藥費、飲食、保健衣物、分娩費用等;在孩子出生后及成長的各階段,養育子女的支出都十分龐大。在外部支持不足的情況下,家庭難以承受養育之重。

在此情形下,給予家庭育兒的經濟支持顯得十分重要和必要。經濟支持包括免費產檢、分娩津貼、育兒津貼、父母休假期間的收入補貼、兒童福利收入免稅、家庭稅收減免、兒童醫保、住房補貼等。盡管各國的政策并不一致,但多數國家的婦女分娩享受生育保險(包括社會保險、商業保險、生育福利、儲蓄基金等多種形式),覆蓋生育或與之相關的醫療費用,有些國家的生育保險還囊括了孕婦產前產后的護理費用。部分國家還基于孩子的年齡、家庭的收入水平和子女數量等,為生育家庭提供一次性或持續性的生育津貼、兒童撫養津貼和隔代照料津貼等。此外,育兒稅收減免和優惠政策也是經濟支持的重要構成。

三是服務支持。時間支持和資金補給,在一定程度上保障了父母對孩子的時間和資金投入,但是,身處職場的父母還面臨工作與家庭之間的張力。2016年原國家衛健委在十城市的調查結果顯示,在人們不愿生育二孩的主要原因中,養孩子太費心、沒人看孩子、影響工作和事業發展等都位居前列。因此,社會化育兒服務是緩解父母育兒壓力的重要舉措。無論是對低齡嬰幼兒、還是對少年兒童,育兒服務項目都應豐富,契合孩子的年齡和家庭的需求。針對不同年齡段的兒童,提供正規機構的照顧或上門照護等服務,其服務內容應具有“四化”特征:即與兒童年齡相適宜的精細化,普惠與市場兼具的多元化,全日托、半日托、課后照護等形式的多樣化,正式機構、企業福利、家庭“鄰托”、喘息服務等地點的靈活化。

四是就業支持。生養孩子總會在一段時間內,帶來生育主體(主要是母親)與職場的脫嵌,有的甚至在懷孕或生產后就不得不離開勞動力市場。因此,通過就業保障政策,盡可能降低生育主體勞動的市場風險,緩解女性工作-家庭的矛盾沖突也是生育支持的一個重要領域。歐洲國家的經驗表明,“性別平等家庭支持”,即雙薪家庭支持,對二孩生育意愿的落地至關重要。研究表明,在年齡、教育程度、就業狀態等因素相同的情況下,男性養家支持、性別平等家庭支持政策對一孩的生育意愿均帶來正面影響。一孩是多數家庭的剛性需求,故無論何種支持政策,都可能起到正向效果;相反,二孩生育具有高度選擇性,只有性別平等家庭支持政策,才會對女性的二孩生育意愿產生正向作用(16)Billingsley, S., and T. Ferrarini. 2014. Family policy and fertility intentions in 21 European countries. in Journal of Marriage and Family 76(2): 428-445.。這也說明,只有生、育主體(主要是女性)得到真正的支持,她們的二孩生育意愿方能轉為現實行為。其背后的機制是,“性別平等家庭支持”形成“和諧效應(harmony effect)”(17)Billingsley, S., and T. Ferrarini. 2014. Family policy and fertility intentions in 21 European countries. in Journal of Marriage and Family 76(2): 428-445.,改善女性的母職與就業體驗,減少夫妻間因育兒產生的沖突,帶來家庭內部的和諧,進而降低女性對未來生育阻力的預期。

為保證父母、主要是婦女在生、育過程中的就業福祉不受損害,必須建立、完善現行勞動關系領域的法律法規,強制執行和履行男女雇傭機會均等,支持父母平衡家庭與工作之間的責任;確保雇主不以結婚、妊娠或生育為由解雇女職工;保證女職工妊娠分娩后的健康檢查,縮短其工作時間、放寬其休息時限;在合理情形下,企業還須同意孕婦調換工作崗位的請求。同時,對于因生育而發生職業中斷、但愿意回歸職場之人,必須積極為她(他)們提供就業崗位,建立兩性平等的補貼機制。要求企業有計劃地向職工提供再就業信息、建立職業中斷女性支持中心,針對因生育中斷就業的女性開展就業培訓、實習等項目。

(二)生育支持與環境營造

生育支持政策的主要目的在于,減輕父母的養育負擔,緩解家庭的生養壓力,從而形成良好的生育環境,讓持續走低的生育率止跌回升,從而應對人口老齡化和勞動力短缺等人口結構問題。良好的生育環境包含四個領域:制度、物質、服務和社會環境。

制度環境是生育支持政策的強力支撐。主要指保障父母兼顧家庭—事業發展、促進兒童長期健康成長、推動生育意愿落地的政策條文、法規規章等。與時間支持、經濟補貼、服務提供和就業保障形成良好、協調互動關系的制度安排既是生育支持政策的重要組成部分,也是各類生育支持的有力保障。

服務環境是生育支持政策的核心內涵。雖然不同家庭對生育支持的需求存在差異,但任何一個有子女的家庭都存在子女養育的需求。OECD(2010)的數據表明,在各類育兒的支持政策中,對生育率正向作用最大的一項是托育服務(18)Adema, W., P. Fron, and M. Ladaique. 2014. How much do OECD countries spend on social protection and how redistributive are their tax/benefit systems? in International Social Security Review 67(1): 1-25.。因此,構建與制度環境相適應、由政府-企業-社會組織-社區等主體提供的多層次、多元化的育兒服務體系在整個生育支持體系中具有格外重要的意義。“養”既要金錢,也要時間,但更要通過形式多樣的社會服務來滿足家庭育兒需求。因此,家庭能否在孩子出生后,獲得外部的養育服務支持(包括低齡孩子的課后服務),就成為生育環境是否良好的重要指征。

物質環境是生育支持政策落地的空間。對父母親和孩子而言,友好開放的物理空間、內容契合的服務設施(如托幼場所和設施)、公共空間便利可及的親子設備、兒童教育與發展的設施等,都是養育的物質環境。比如,負責孕產婦保健工作的母親保健中心、學齡前兒童及中小學生的保健中心和校衛生所等,都是有助于子女生養的良好的物質環境。

社會環境泛指政治、法律、經濟、文化和心理等多個范疇的育兒支持環境。本文取其與子女生養有關的社會風氣之義。通過良好的制度、服務和物質環境的營造,形成有利于子女生養的社會氛圍。相較于其他幾類更為具象的環境而言,社會環境更為抽象和復雜。理想的情況是,在一個良好的社會環境中,生育主體及其生育意愿與生育行為(包括生、育)得到充分的理解與尊重,育兒焦慮得到緩解,子女養育的氣氛安然并從容、輕松且愉快、回歸于子女生養的自然樂趣,個體情感得到滿足,家庭的福祉受到社會的關切,家庭長期發展能力得以提升。

盡管生育意愿、生育決策與行為過程、工作—家庭平衡等均屬于微觀領域,卻與宏觀層面的環境密不可分,在很大程度上取決于或受制于宏觀制度、公共服務、福祉政策等。在這四類環境中,制度環境是其他環境的基礎;沒有良好的制度環境,其他環境就難以形成或將失去有力支撐。但是,僅有制度是不夠的,制度需要具體的服務加以落實;而很多服務又需要有物理空間方可落地,也需要有良好的社會氛圍加以傳揚。通過營造良好的環境和具體的支持,形成有利于生育和工作—家庭平衡的社會氛圍。

三、中國生育支持政策現狀與問題

基于對生育、生育支持、生育支持政策的理論思考,本節系統剖析中國生育支持政策的現狀及存在的問題。新中國成立后,中國對于生育水平的認識不斷反復,但自1970年代后,總體上以控制生育為主。但是,這并不表示中國缺乏對婦女和家庭的生育支持;相反,中國通過多種生育支持措施,旨在將婦女從家庭中解放出來、提高婦女兒童的健康素養。

(一)中國生育支持的過去與現狀

中國的生育支持政策大約可分為五大類別。一是孕產婦和嬰幼兒健康保障政策。《中華人民共和國母嬰保健法》《國家基本公共衛生服務規范》規定,縣級婦幼保健計劃生育服務中心要為轄區內常住孕產婦免費提供孕早期、孕中期、孕晚期的健康管理、產后訪視、產后42天健康檢查等服務。自2018年開始,符合條件的農村婦女的住院分娩醫療費用納入城鄉居民基本醫療保障支付范圍。0—6歲兒童可免費享受建立兒童健康手冊、新生兒訪視、生長發育監測、常見疾病預防等健康管理服務,免費接種12種國家一類疫苗。

二是時間支持(19)中華人民共和國中央人民政府網:http://www.gov.cn/index.htm,2018年6月20日。。時間支持政策包括多種類型,產假是其中的最主要構成。新中國成立之初就建立了產假制度。目前,我國各省(區、市)采取“產假+計劃生育獎勵假”休假模式。據《女職工勞動保護特別規定》,女職工可享受98天產假,其中產前假15天,難產婦女增加15天產假;若生育多胞胎,則每多生1個嬰兒,增加產假15天。流產女性也可享受產假:若懷孕未滿4個月,享受15天產假;懷孕滿4個月,享受42天產假。此外,各個省份還規定了計劃生育獎勵假,從30天到三個月不等:黑龍江、甘肅規定女方產假為180天;福建省規定女方產假為158—180天(20)中國新聞網:http://www.hn.chinanews.com/news/0329/2016/262223.html,2016年3月29日。。配偶陪產假(又稱護理假、看護假等)主要體現在各地的《人口與計劃生育條例》中,有29個省明確規定了7天至1個月不等的配偶陪產假:多數地方是10到15天;若夫妻異地居住,男方護理假可延長至20天(21)李金磊:《“陪產假”各地有不同》,《勞動保障世界》2016年第31期。或一個月。此外,部分地區開始探索(夫妻)共同育兒假政策。2018年6月1日起,《江蘇省婦女權益保障條例》正式實施,規定在女方產假期間,鼓勵男方所在用人單位安排男方享受不少于5天的共同育兒假(22)新華網:http://www.xinhuanet.com/legal/2018-03/29/c_1122606902.htm,2018年3月29日。。

三是資金補助。資金補助包括生育保險、生育津貼、稅收優惠政策等。生育保險是保障婦女權益、穩定人口再生產、貫徹國家人口政策的重要制度安排。自20世紀末期,中國逐漸建立了覆蓋范圍廣的生育保險體系。雖然生育保險內容因地而異,但主要包含生育的醫療費用和生育津貼。前者是指因生育行為而發生的醫療護理費用,包括分娩報銷費用、流產補貼費用、計劃生育手術的醫療費用等,具體報銷額度取決于多種不同因素,分娩報銷費用尤其如此。生育津貼是國家法律規定的對職業婦女因生育而離開工作崗位期間的生活費用補貼。主要有以下幾種:生活津貼、一次性分娩營養補助費、一次性補貼。這些補貼都因各地、各單位的實際情況而異(23)社保查詢:http://www.chashebao.com/shengyubaoxian/,2018年6月20日。。根據《女職工勞動保護特別規定》,產假薪資由生育保險基金支付;未參加生育保險的由用人單位支付。但是,《社會保險法》《女職工勞動保護特別規定》并未明確規定配偶陪產假期間的經濟待遇;地方《人口與計劃生育條例》一般都只做“工資照發,待遇不變”的原則性規定,在現實中難以落實。另一類的資金補貼是,2018年,中國的新稅法規定,子女的教育費用可以抵稅。盡管它的影響還不大,卻傳遞出一個有利的信息。

四是服務供給。中國針對3歲以上兒童的幼兒園服務普及度很高,2019年已經超過73%;2020年,適齡兒童入園率將達到80%。義務教育更是基本普及。一些社區還提供課后臨時托管服務。

五是女性就業保障。《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國婦女權益保障法》《中華人民共和國就業促進法》《企業職工生育保險試行辦法》《女職工禁忌勞動范圍的規定》等一系列法律法規都明確規定,在錄用員工時,除國家規定的不適合婦女的工種或者崗位,不得以性別為由拒絕錄用婦女或提高婦女的錄用標準;對孕期、產期、哺乳期的女職工,用人單位不得解除勞動合同。由上可見,國家已從法律層面消除了對育齡婦女的就業歧視,維護婦女的就業權益。《女職工勞動保護特別規定》還特別強調了“三期保護”,即若有必要,用人單位需為孕期女職工減輕勞動強度,縮短勞動時間,并為懷孕7個月以上的女職工在勞動時間內安排休息及產前檢查時間,為哺乳期婦女在勞動時間內安排1小時的哺乳時間,且“每多增加1個嬰兒每天增加1小時哺乳時間”。

(二)我國生育支持政策的局限

盡管上面的梳理掛一漏萬,但基本反映了我國生育支持的主體要素。由此可知,中國生育支持政策存在支持層次低、內容單一、缺乏可持續性等問題。

一是產假缺乏靈活性,育兒假和家庭照護假基本缺失。目前,我國的產假模式多是“基本產假+獎勵產假”。基本產假為98天;各地還有30—90天的鼓勵假。盡管帶薪假時間不短,但時間集中,缺乏靈活性。同時,雖然多數省份的計生條例也規定丈夫享有陪產假的權益,但因該政策法律層級低,故執行力不足,各地陪產假的“縮水”現象極其嚴重。

二是資金補給多為一次性補貼,家庭的養育壓力依然巨大。盡管中國有生育津貼和分娩報銷等經濟支持,但無論是生活津貼,還是分娩營養補助費,都是一次性的補貼,且補貼金額較少。因此,除獨生子女家庭享有的少量獨生子女費外,子女養育的經濟責任全部落在家庭身上。由此可見,中國的生育資金支持主要強調對女性因生產而產生的經濟負擔的扶持,忽視了兒童后天成長所需資源的扶助。也就是說,生育的經濟支持是針對“生”的,而缺乏針對“育”的支持義務教育除外。

三是托育服務供給嚴重不足,管理制度尚未理清。盡管3歲以下嬰幼兒服務成為家庭的剛性需求,但迄今為止,針對此類幼兒群體的社會化照護供給極為不足,供需失衡現象十分嚴重。2016年全國十城市和2017年全國四省市“0—3歲托育服務需求調查”結果顯示,分別有超過1/3和48%有3歲前嬰幼兒的家庭有托育服務需求,但入托率不足5%。上海市婦聯的調研結果表明,上海有入托需求的2—3歲幼兒人數達到10萬人,但目前僅有少數幼兒園開設托班,最多只能接收1萬多人;實際上,不僅是上海,我國總體上托育服務缺口巨大(24)搜狐網,https://www.sohu.com/a/208949621_817001,2017年12月7日。。同時,盡管3歲以下嬰幼兒照護服務的主管部門已經明確,部門職責有所劃分,但對于未來托育服務的取向(如家庭為主還是社會為主)還爭論不休。托育服務的管理體制尚未理順,相應的法律法規、服務標準和監管體制亟待完善;各級政府對于3歲以下嬰幼兒照護服務的定位認識尚不統一,缺乏整體的統籌謀劃;社會力量參與托育服務的積極性和主動性仍顯不足(25)劉中一:《多措并舉 加強0~3歲幼童托育工作》,《人口與計劃生育》2016年第11期。。在全面二孩政策背景下,未來3歲以下嬰幼兒的托育服務需求將持續增長,而相關的服務供給不僅數量少,而且費用高昂,超出了一般家庭所能承受的范圍。

四是女性就業保障力度不足,工作—家庭矛盾突出。盡管《中華人民共和國憲法》《女職工勞動保護特別規定》等都明確規定了女性就業保護措施,但多停留在立法層面。而且,中國并未出臺專門的政策法規,來保障婦女的就業福祉;備孕期、哺乳期的勞動權益保護及女職工生育后的就業銜接等政策散見于相關法律法規中,尚未形成完整的政策體系。碎片化、零散化和原則化,加之執行主體和懲罰措施不明確,使得女性的就業權益受損事件時有發生。同時,現有的女性就業項目針對性不足、培訓活動未能常態化。由此,女性依然面臨著較大的工作—家庭平衡壓力,或舍業從家,或棄“升”職從“生”娃。

在社會和家庭已然發生巨大變化的情境下,生育支持政策的諸多問題必然會帶來育齡婦女生育意愿的降低和生育行為的受限。1980年以來,中國的出生率與總和生育率雖有起伏波動,但總體都是呈下降趨勢;即便全面兩孩政策放開后,回升的態勢亦不明顯。當然,僅從出生率和總和生育率的變化趨勢,無法得出它們與生育支持之間的因果關聯;不過,OECD國家的數據可較好地佐證二者之間的關系。2014年,OECD國家母親的就業率與3歲以下孩子的正規入托率高度正向相關;同年,25—54歲女性的就業率與總和生育率之間也正向相關(r=0.36),表明托育服務、就業保障等政策不僅在一定程度上提升育齡婦女的生育意愿,而且推動了意愿的落地。

四、對建立健全中國生育支持政策體系的初步思考

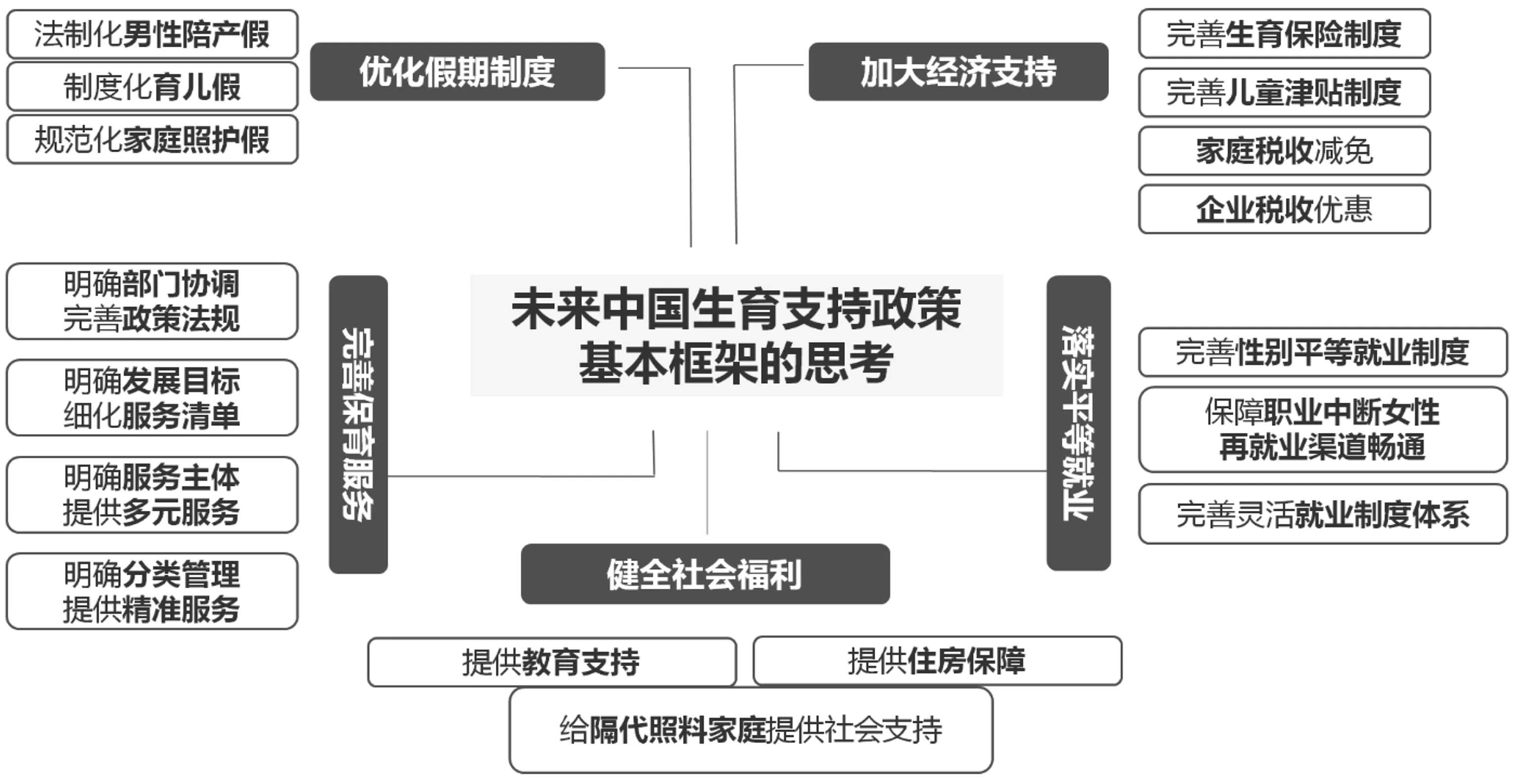

在過去幾十年中,中國的生育政策始終以控制生育為主;在新的歷史時期,面對新的人口情勢,政策內容應與經濟社會的發展相契恰,與人民群眾的需求相契合,政策理念和思路也應實現從生育控制到生育支持的轉變。生育支持作為一項公共政策,應充分體現其公共屬性,應從社會的整體性出發,構建激勵相容的政策框架。基于前面的理論探討和對中國現狀的分析,筆者提出以下生育支持政策框架(見圖3)。

圖3 未來中國生育支持政策基本框架

(一)優化生育相關的假期制度

與世界其他國家相比,中國的帶薪產假時長屬于中上水平,男性的陪產假也較長,但陪產假往往形同虛設。因此,未來的生育支持政策一是延長并統一產假:統籌考慮國家的女職工產假制度、各地計劃生育獎勵假,建立統一的產假制度,將各地1個月至3個月不等的計劃生育獎勵假與98天的產假加以整合,將女職工的產假累計天數提升到180天。二是法制化陪產假制度:在國家層面作出明確的制度安排,將配偶陪產假天數統一規定為不少于15天。三是將育兒假和家庭照護假制度化,在孩子3歲前,每月給予父母親1天的帶薪育兒假和1天的帶薪家庭照護假;且必須強制父親休育兒假和家庭照護假。

(二)加大對生育的經濟支持

針對當下育兒經濟成本過高、但公共支持(除一次性的補貼外)幾乎完全缺失的情況,既要進一步完善生育保險制度,如擴大生育保險可支付范圍,對男性因享受陪產假造成的收入下降予以一定補貼、提高生育醫療費用的報銷比例、建立科學合理的待遇增長機制,也要積極探索建立育兒津補貼制度。發揮政府保基本、兜底線、惠民生的作用,鼓勵有條件的地方先行先試,通過發放現金補貼或嬰幼兒照護服務代金券等形式,減輕家庭的照護負擔。同時,完善家庭稅收制度,將3歲以下嬰幼兒的托育成本記入扣稅項目;改革個人所得稅的征收方式,探索實行以家庭為單位征收所得稅,或在以個人為單位的所得稅征稅過程中增加嬰幼兒照護服務相關的專項開支扣除項目,切實減輕家庭照護嬰幼兒的經濟負擔。此外,還必須給相關企業稅收優惠,通過稅收扶持和資金補貼等方式,鼓勵企業建立內部托幼中心,實現政府、企業和員工的多方共贏。

(三)完善嬰幼兒保育服務

目前,社會化的托育服務是有3歲以下孩子家庭的剛性需求。未來的服務發展應充分發揮政府在制定規劃、引導投入、監督管理等方面的主導作用;制定出臺3歲以下嬰幼兒照護服務機構的設置標準和服務規范;明確地方政府責任和相關部門職責,構建嚴格的嬰幼兒照護服務機構監管體系,切實保障嬰幼兒的安全和健康,促進嬰幼兒照護服務行業的規范發展。同時,明確發展目標,細化服務清單,將3歲以下嬰幼兒照護服務體系建設納入國家相關規劃和公共服務范疇,明確普惠性與多元性兼具、政府兜底與市場參與并進的發展目標。鼓勵各級政府通過財政補貼、提供場地、減免租金、稅費優惠、政府購買服務等方式,吸引社會力量為廣大家庭提供方便可及、安全放心、質量可靠、價格合理的嬰幼兒照護服務。在服務提供過程中,必須明確服務主體,提供多元服務;支持政府、用人單位和社會力量舉辦3歲以下嬰幼兒照護服務機構,以全日托、半日托、計時托和臨時托等多種形式,為廣大家庭提供多元化的嬰幼兒照護服務,滿足人民群眾多層次的實際需求。而且,還應明確分類管理,提供精準服務,發揮社區在公共服務供給中的獨特優勢和社區公共服務設施的嬰幼兒照護服務功能,加強社區嬰幼兒照護服務設施與社區服務中心(站)及社區衛生、文化、體育等設施的功能銜接。準確識別家庭育兒需求,實現分類管理,依托社區為家庭提供精準的保育服務。對于3歲以上的孩子,也應基于需求而提供相應的服務。

(四)保障育齡婦女的平等就業權益

中國政府一直強調性別平等,從憲法到一般性的政策法規,都對勞動力市場的性別平等提出明確要求,但相關法律和政策條文更多地處于倡導層面,且執行力不足。故此,應進一步統合現有的政策法規,使之系統化;出臺相關就業政策法規的實施細則,加強政府部門執法監督,提高企業的違法成本。充分發揮婦聯等群團組織的力量,通過女性專場招聘會或培訓會等活動,為因生育而職業中斷的女性創造更多的就業機會,保障職業中斷女性再就業渠道暢通。對符合貸款條件的女性創業人員,給予信貸支持,為創業女性提供方便快捷的服務。探索建立靈活就業制度體系,鼓勵有條件的用人單位靈活安排工作方式,允許有嬰幼兒照護訴求的職工利用互聯網等信息技術,采取遠程辦公、家庭辦公等形式完成工作任務;通過采取靈活工時、壓縮工作周等方式,為育兒母親提供一定時長的彈性工作時間,為職工照護嬰幼兒提供時間保障。

(五)健全社會福利體系

家庭是社會的基本單元,是兒童社會化的初級場域。應充分認識家庭教育的獨特價值,政府要承擔在家庭教育中的主要責任,協調好家庭、社區和學校之間的關系,共同營造良好的家庭教育氛圍。家庭住房保障也是生育支持政策體系中不可忽視的一環,人們只有實現住有所居,才會考慮人口再生產。特別是要為隔代家庭照料提供支持,將隔代照料納入生育支持體系之中:在女性普遍參與社會勞動和人口大規模流動背景下,隔代照料已經成為當前社會化照料資源不足的主要化解渠道,祖輩幫助照看3歲前的嬰幼兒、接送和照護幼兒園和義務教育階段的孩子,有效地緩解了家庭育兒能力不足和社會嬰幼兒照護缺失的問題。但是,祖輩在成為家庭育兒主力軍的同時,也因健康狀況逐漸退行和教育程度有限等原因,承擔著極大的生理壓力和心理壓力,因此,政府也應給隔代照料的提供者予以經濟補償;同時,調動社區現有資源,充分發揮社工組織的力量,為提供隔代照料服務的祖輩提供相關的培訓指導、心理疏導和喘息服務等支持。

五、幾點反思

低生育是社會轉型期工作與生活、家庭與社會、個人與集體等多重矛盾和沖突形塑的結果。生育支持作為家庭支持政策的重要構成,對于穩定生育水平無疑具有一定的作用。然而,推動有二孩生育意愿之人生育行為的落地,并不能僅依賴生育政策的調整,若沒有整體性的、有效的、配套的家庭支持政策,全面兩孩政策的政策目標很難實現;即便配套政策日漸完善,全面兩孩的政策目標也未必一定實現——生育政策調整的初衷,不僅在于滿足個體和家庭的二孩生育意愿,更在于通過二孩生育,優化當前人口的年齡結構,維持人口與經濟、社會的可持續性發展。過去,“多子多福”“兒孫滿堂”是普遍的生育觀念;今天,在經濟風險日漸加大、社會穩定性日漸減弱但競爭性越發劇烈和殘酷、家庭變化甚大的格局中,孩子數量的增加,不僅可能降低自身的生活質量,甚至難以保障孩子的發展。因此,越來越多的年輕父母希望通過提升子女質量,或加大對自身人力資本的投資來規避現實風險。就此而言,“少子女”引發“高質量”,或可激發從“人手”紅利到“人腦”紅利的轉型。

但是,如果人們有二孩生育意愿,卻因高昂的生育成本而不敢生,那就該另當別論了。降低生成本已成為一個重要的民生關切。本文從概念出發,認為“生育”是一個連續統,其意涵不僅在于“生”,更在于“育”。然而,中國社會對“生育”的理解,往往重在于“生”而不在“育”;今天,生育主體對于“生育”的認知發生了逆轉,由重“生”轉向重“育”。認知取向的嬗變,帶來了生育支持的價值導向的變化。本文對生育支持及政策體系加以詮釋,希望起到拋磚引玉的作用。

需要說明的兩點分別是,其一,筆者提倡生育支持,不是為了鼓勵生育,而是幫助有二孩生育意愿之人實現理想的生育意愿。生不生孩子、生幾個孩子、什么時候生孩子等決策和行為,是個體的理性決策,無論是家庭、政府還是社會,都應尊重他們的決定,而不應以道德之名對他們形成綁架,或以家庭、社會責任為由而予以束縛。無論是歷史上還是當下社會,生育(或女性的生殖功能)總是被視為一種工具,或提高生育以增加民眾,或控制生育以緩解人口過剩與資源有限之間的矛盾。40年前,中國為了早日實現四個現代化,為了更快地超英趕美而推行了史無前例(且可能后不見來者)的嚴苛的生育政策;今天,當全面兩孩政策未能實現預期目標時,倡導鼓勵生育之聲不絕于耳,這與新中國成立之初的“英雄母親”異曲同工,也與推行了幾十年的生育政策如出一轍(雖然目標相反)。在家庭層面,女性的生育屬性曾被放大到無以復加的地步,生兒育女、傳宗接代曾是女性生存的重要理由。盡管當下的女性有了更大的生育自主權,但種種跡象表明,無論是要控制生育、還是要鼓勵生育,她們的生殖功能依舊被放大。筆者認為,倡導生育支持,目的應該是為了幫助有二孩生育意愿之人(包括男性和女性),不會因種種外在的制約而與二孩失之交臂,不僅能順利地把二孩生下來,而且也能把二孩養好、育好;同時,不會因為二孩生育而被迫犧牲自己職場發展的機會,而是能盡可能地平衡職場追求與子女養育的責任。

其二,在提供生育支持過程中,必須警惕“母職”的進一步強化。西方社會往往采取無性別差異的生育支持政策,但是中國的生育支持政策,可能會因未考慮公共政策的社會性別視角,而出現與其初衷相悖的情形。倡導生育支持,是希望通過這些支持,幫助婦女更好地平衡工作與家庭的關系;生育與撫育不只是女性自己的責任,而是夫妻雙方的共同責任。在中國當下的職場生態和市場環境下,強制性地讓父親休育兒假或家庭照護假,有助于實現生育支持政策的初衷;否則,育兒假最后可能變成母親產假的延續,女性的育兒責任不僅不能得到緩解,反而可能進一步強化;反過來,這又進一步強化傳統的性別分工,女性職場的地位更加衰落。因此,生育支持政策的制定,必須突出社會性別視角,形成男女共擔共享的政策支持體系。盡管生孩子是時點事件,但養孩子是終身事業。符合意愿的生育、促進性別平等的支持政策、可信任的公共生育支持,既可能提升生育意愿及生育率,也有助于拓展社會成員的人生視界,給國家和社會帶來更加光明的愿景和未來。