叛道者居伊·德波

楊皓

讓想象力奪權。——居伊·德波

居伊·德波(法語:Guy-Ernest Debord,1931.12.28—1994.11.30),法國哲學家、馬克思主義理論家、字母主義國際成員、情境主義創始人、電影導演。

對于居伊·德波,人們也許永遠無法對他做出一個準確的定義。作為著名的法國當代思想家,他在學術上唯一得到官方認可和肯定的東西只是一張中學畢業證書;作為一個導演,他的所有電影均未在他在世時放映過,并且在去世前還一再囑咐,不要把這些影片公之于眾;作為一個參與革命的解放斗士,他只為自己的心呼喊,卻從未想過建立任何東西……

德波仿佛來自另一宇宙的怪客,六十三年的“錯誤旅程”讓他飽受折磨,也同時讓他收獲了獨一無二的關注與崇拜。他是想象的異端,是靈魂的湮滅面,是原始與終極人結合后的自在表現。

叛道者

1931年12月28日,德波出生于巴黎的一個商人家庭,他的父親擁有一家經營良好的藥店,這讓德波的童年生活豐裕殷實。可惜好景不長,在德波五歲時,父親就因病去世,家道也從此中落。1942年,德波進入博城公立中學讀書,在此期間,德波對文學產生了強烈的興趣,特別是對《馬爾多羅之歌》的作者洛特雷阿蒙情有獨鐘。這位影響深遠的超現實主義詩人也在無意間完成了德波的思想啟蒙。

法國解放后,德波一家遷居戛納。1951年春天,德波從戛納公立中學畢業。結束波瀾不驚的中學生活后,他獲得了自己人生中唯一的一份正式學歷和文憑。他在索邦大學混日子時便下定了決心,在墻上以“絕不工作”作為生活的宣誓;也不愿意在未來進入任何大學體制,“至于所學內容運用得好壞與否,我把這個問題留給他人評判”;他更不想被現代生活規則所規訓,以游牧式的隱匿生活,用激進的藝術行為,抵制和反思更加激進的社會潮流。因此,德波選擇去做一個職業社會活動家和藝術家,并終此一生。

在學習階段,德波開始喜歡上廢墟般的城市,一如他喜歡跟底層人混在一起,喜歡與郁郁不得志的人一起爛醉如泥。他有自己特有的孤立,愉快而又慵懶地隱匿在巴黎的小酒館里,卻從不與巴黎精英們廢話,反而鐘愛與“聲名狼藉”的同伴為伍,過著完全獨立的貧困生活。“我可以四處為家,唯獨不愿與這個時代的知識分子共處。這當然是因為我鄙視他們,凡是了解他們全部著作的人又怎么會為此感到驚訝呢?”德波如此說道,顯得既不安分且又目中無人。甚至,當所有人在傳頌薩特拒絕諾貝爾文學獎時,德波冷冷地嘲諷道:拒絕諾貝爾獎算得了什么,更需要看他是否真的配得上它。他不希求科研經費,也不需要報界精英的稱贊。在德波看來,美好生活的敵人們早已頒布了盲目的法律,使得社會總是回報平庸之輩,回報給那些對可憎的法律唯唯諾諾之人。

在朋友之間,德波懶于面對每一位不具備對話可能性的人,而熱衷于冷酷無情地驅逐:“換朋友比換想法要好得多。”盡管如此熱衷于驅逐,非凡的知識儲備與超凡的個人魅力,讓他從不缺乏迷人的領袖氣質,總是能夠輕易地聯合更多的人。在社會底層中間,德波自得其樂:“我品嘗到的愉悅,是遵從這個時代那些可悲法則的人所無法了解的。”

德波一生從未工作,他熱愛的是喝酒、閱讀、寫作、分析自己所處的時代,他厭惡媒體鏡頭的捕捉,只愿意在他的文字和電影作品,以及字母主義國際、情境主義國際的秘密活動中生存。在那里,他毫不猶豫地舉起武器,在資本主義現代社會的心臟上插上匕首。

在瘋狂“揭露”德波所處社會的黑暗與無望之后,他被迫浪跡于西班牙和意大利,80年代和90年代初,他則蟄居于奧弗涅的高墻之后,在遠離塵囂的農舍中過著隱士般的生活。1994年11月30日,德波在自己63歲生日后不久,選擇結束自己的生命。為了避免自己的藝術品成為景觀的一部分,他留下遺愿,拒絕自己的電影以任何方式公開發行、放映。

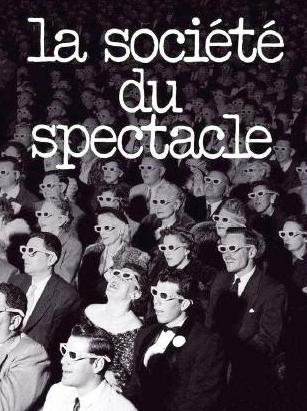

《景觀社會》及其影響

與其他大部分理論家不同,居伊·德波的著述并不多,也從不啰唆,從未越出批評家這個定位。他的作品長短適度,很少有超過100頁的。“寫作不應該太頻繁,”他在《頌詞》中建議道,“正像一個人必須經過很長一段時間的品嘗才能找到上等酒一樣。”他落筆后筆調極為簡介,毫無故弄玄虛或長篇累牘之處。《景觀社會》是他的杰作,他最為人熟知的作品。它是一本優秀的小書,一首光輝四射的散文詩。德波視這本書為一次去神秘化的行動,甚或就是一種褻瀆神靈的行為,一種對現代商業形式的揭露,一種對我們偽善生活的控告。

首先,我們必須對德波所提的“景觀”一詞有個較為清晰的認識。德波第一次使用景觀這一概念,是在1959年情境主義國際第3期發表的評論電影《廣島之戀》的文章中。這一電影通過將聲音與影像的分裂或分離強烈表達了電影回憶與混亂的主題,而正是這一點讓德波感到無比興奮,這種背景與影像的精致分離正好符合了情境主義者所追求的“取消電影”這一景觀產業的戰略。他寫道:這一技巧,標志著向前發展的世界的電影拍攝技術景觀。向“自由電影”跨進了一大步,電影正像目前為奧內特·克羅曼和約翰·柯川所支持的“自由爵士樂”一樣, 正在尋求拓展其藝術界限的突破點,電影的特權,在那種景觀不再占統治地位的世界發展中將被取代和遺忘。現代景觀的基本特征是它自己毀滅的表達。

在對電影作品的評論中德波第一次運用到景觀一詞,首先是指世界的視覺表象——否定或扭曲真實實在的世界的視覺表象(電影開始的蒙太奇鏡頭等等),其次指這些視覺表象暗含著一種意識形態——一種塑造和設計這一視覺表象的意識形態(電影本身的非商業、政治性、技術和美學抵抗與革命性等等)。

毫無疑問,德波關注的真實性是超越表象范圍的,也正是其秉持的更深層次的本質論,使他在“景觀”一詞的使用上似乎和尼采1880年的一篇文章所闡述的道理如出一轍:“一個大城市的一場暴亂或一份報紙,兩者從根本上都不過是景觀,是真實性的缺席。”

通讀《景觀社會》全書,讀者往往會產生一個有些矛盾的心態:全書幾乎處處都能遇到德波關于景觀發人深省的警句式論述,但讀完全書,德波似乎都沒有給景觀下一個清晰的定義。就如同《景觀社會》該書一般,似乎處處引人啟發,卻難以抓住其真義。試著概括德波筆下的景觀概念:(1)它是和視覺有關的一個概念;(2)它最初主要是在藝術哲學的領域出現和運用;(3)它首先是指由意識形態貫注了的,對真實世界或世界現實歪曲甚至偽造的視覺表象;(4)它是在新的社會歷史條件下,對馬克思異化概念、拜物教理論的進一步補充、深化與抽象。

具體來講,德波所處的時代,恰恰是資本主義蓬勃發展的時代。工業化大發展給人民生活水平帶來了極大的提高,當時的社會大眾普遍沉浸于更精致更便捷的消費社會之時,居伊·德波卻成為了那個時代的堂吉訶德。《景觀社會》及他在積極參與的雜志上發表的言論,對整個法國乃至歐美產生深遠影響。在他所有的言論中,最具代表性的便是1968年五月風暴時寫下的著名標語:他們拒絕用無聊致死的危險去換取一個免于饑餓的世界。在被各種資本侵襲的現代社會中,物質化的商品世界讓虛偽矯飾成為兜售情感的最便捷支付方式,既可以讓人舒適安全,也可以讓人心安理得,更讓人樂在其中,但就是沒有自我的存在。

當然,必須指出的是,居伊·德波及其創立的情境主義國際,歷來被認為是法國五月風暴前夕的鋪墊,法國學界也歷來把德波視為五月風暴四大思想提供者之一。

導演德波

如果說論述德波的理論終歸令人覺得縹緲與難以理解,那么從他導演的作品中去觀察這位叛道者,也許會稍許接地氣一些。

在德波去世之后,張曼玉的前夫奧利維耶·阿薩亞斯——一位優秀的導演和電影研究者,終于說服了德波的后人,才使德波的影片重見天日。

德波所拍攝的作品,不如稱之為“反電影”,因為這些作品與人們所熟知的電影大相徑庭。以其代表作《為薩德疾呼》為例,觀眾在觀看這部影片時,只能聽到影片的聲音,卻看不到所對應的影像,或者說,整個電影的影像均為白場或黑場影像。這部電影因其反其道而行之的特殊放映方式,在放映之時引起了觀眾普遍的不滿與抗議。影片在倫敦首次放映時,幾乎所有觀眾都看完了最后24分鐘的黑屏。影片結束后,憤怒的觀眾離席,在出場時貶低德波和這部電影,即將進場的觀眾又因為好奇而急著涌入影廳,場面一度失控,產生騷亂。

毋寧說,德波的電影一如他的思想,離經叛道卻不失思考。直至今日,學術界左派與右派,都沒有任何一派徹底接納了他;如同他的電影,從來不被當作具有典范意義的影視作品,卻一直被電影研究者視若瑰寶。

我們或許也該這樣說,如同他的到來,整個世界從未接受他,只是他把好多人帶出了這個世界。