中國數字化監管的實踐過程與內生機制

葉嵐 王有強

摘? 要: 數字化監管是線上智慧監管與線下實體監管高度融合一體化發展的監管現代化模式。中國數字化監管興起于大數據、云計算、人工智能等新一代信息技術應用成熟且政府信息化與社會信息化深度融合時期,但仍處于起步階段,“互聯網+監管”是數字化監管的重要形態。以市場監管綜合執法體制改革背景下上海市L區市場監管部門數字化監管改革為例開展案例研究,提煉中國基層數字化監管“1-3-3”發生機制。結果表明,高層推動、動態策略平衡與效能提升的可見性是持續驅動基層數字化監管改革的核心要素。基層數字化監管是一個反復博弈不斷調整的過程,合作治理的廣度與深度決定于其對監管效能的實際貢獻,技術迭代更新只能發揮“錦上添花”的作用。

關鍵詞: 監管;數字化;互聯網+;機制

數字化監管①是線上智慧監管與線下實體監管高度融合一體化發展的監管現代化模式。全球政府正在經歷數字化大轉型,數字化程度決定了信息化深度,政府信息化深度決定了數字中國的躍升高度。②2000年,時任福建省省長的習近平同志提出“數字福建”戰略,在福建省大規模啟動信息化建設,提出建設數字化、網絡化、可視化、智能化福建的目標。2003年,浙江省啟動“數字浙江”建設,推進電子政務改革,到2017年,浙江省信息經濟核心產業總產出對GDP增長貢獻率達17.6%。③2017年10月,黨的十九大報告提出建設“數字中國”。2017年12月8日,在中共中央政治局第二次集體學習上,習近平總書記強調“加快建設數字中國,更好服務我國經濟社會發展和人民生活改善”。2018年國務院常務會議提出“互聯網+監管”并將其寫入2019年政府工作報告。在此之前,在金融監管、海關監管、藥品安全監管、食品安全監管、畜牧屠宰監管、建筑市場監管、房地產市場監管、特種設備監管、貨運站場安全監管等領域,各地都有不同程度的監管信息化探索,但較之數字化監管還存在較大距離。總體上看,中國的數字化監管正處于起步階段。

一、數字化監管的時代需要

中國信息化與中國政府信息化發展脈絡,對于理解中國數字化監管的時代定位具有重要意義。有學者將中國信息化發展總結為三個階段:單機應用階段、網絡互聯階段和數據深度挖掘融合階段。④在此背景下,中國政府信息化大體經歷了四個發展階段:2002年以前是政府信息化起步時期,建設重點是辦公自動化與政府上網工程;隨著《國家信息化領導小組關于我國電子政務建設指導意見》(中辦發〔2002〕17 號)發布,電子政務12個重點信息應用系統開始建設并帶動社會信息化發展,形成了政府信息化的基礎網站架構和數字庫資源;⑤2008年,國務院大部門制改革,國家信息化領導小組辦公室整合入工信部信息化推進局電子政務處,政府信息化牽頭部門從部級變為處級,這個階段中國政府電子政務發展的總體脈絡不太清晰,社會信息化快速發展并超越政府信息化。2012年黨十八大以來,中國政府電子政務發展進入新階段,突出表現為從條狀的縱向系統發展成為塊狀的服務系統,形成縱橫交錯的服務網絡,為服務型政府建設提供基本支撐。因此,從中國政府信息化的發展脈絡來看,中國的數字化監管正處于政府信息化與社會信息化深度融合的發展階段。

首先,數字經濟與數字社會發展對數字化監管產生深刻影響。具體而言,政府監管對象及其活動形態日趨數字化,網約車、共享單車、民宿、新零售、新金融、直播等新業態、新模式、新經濟不斷涌現并快速擴張,傳統監管方式不適應“互聯網+”業態模式的裂變;新技術在作用于經濟社會活動的同時,也日漸成為政府以數字化監管回應數字化時代新問題的重要技術支撐。其次,中央和地方政府深化“放管服”改革為推進數字化監管提供了重要的“窗口期”。黨的十九大報告明確要求“轉變政府職能,深化簡政放權, 創新監管方式, 增強政府公信力和執行力,建設人民滿意的服務型政府”,“放管服”改革成為優化營商環境,激發市場主體活力的關鍵。2013年至2018年,各類市場主體較改革前增加了近80%,2018年前11月日均新設企業較改革前增加1倍多。⑥盡管市場主體不斷增加,但市場監管機構卻需要向“違法嚴懲,無事不擾”的方向發展,在減輕企業負擔的同時加強事中事后監管,營造更加公平有序的市場環境。這就要求監管機構不斷創新監管機制與監管方式,數字化監管就是其中的重要舉措。再次,政府信息化深度發展也為數字化監管創造了條件。政府條塊間縱橫交錯的信息化架構形成了數據傳輸和共享的基本條件,而數字化監管必須建立在數據共享與互通互聯的基礎上。同時,數字化監管也符合政府治理現代化的內在要求。

二、數字化監管的理論基礎

數字化監管是新一代信息技術廣泛應用與政府和社會信息化深度融合交匯時期的產物。研究重點梳理監管理論與實踐沿革以及技術對政府治理影響兩部分文獻,契合“數字化監管”的兩個重要方面。

1.監管理論沿革

從監管理論沿革來看,主要包括公共利益理論、監管俘獲理論、監管政治理論、制度主義理論、回應性監管理論、后設監管理論與合作治理理論等。公共利益理論主張政府干預是對市場失靈的糾偏,但并未闡述“公共利益”的內涵以及為何政府干預是彌補市場失靈的最優策略。[1]監管俘獲理論主張監管因利益集團需要而產生,監管機構也因其自利性而容易被利益集團俘獲;該理論強調了監管者并非與價值無涉,但無法解釋既然監管有益于監管者與監管對象,為何還會出現“放松管制”的呼聲。[2]監管政治理論主張監管是國家對多元利益加以政治考量后作出的策略性平衡,但無法闡釋國家的作用具體是如何發揮的。[3]制度主義理論認為監管是特定制度環境下的產物,監管者與監管對象都存在被制度化的過程,制度主義理論的優勢是關注到宏觀結構性因素,但無法回應相同宏觀制度環境下監管改革的差異。[4]

放松監管運動后,監管理論的重點從監管者轉移到多元主體的共同作用。回應性監管理論主張,關注監管權力運行比關注權力主體更重要,政府應聯合政府以外力量共同實施干預;應當關注監管法律的間接影響,強調同等回應與間接處罰,培育社會系統的自我監管機制。[5]作為回應性監管的衍生,“后設監管”強調建立對監管者的監管或通過外部監管強化監管對象內部自我監管的機制,其優勢是降低直接監管的懲罰或威懾造成的監管者與監管對象的沖突性,劣勢是外部監管者以缺乏正向激勵方式調動監管對象實施自我監管。[6]合作治理理論呼吁政府規制應走向合作治理,克服單一政府規制無法回應復雜的跨邊界規制活動的局限;合作治理模式既包括政府跨部門協同,也包括政府、企業、社會主體、行業協會等的跨界別協同;盡管多中心網絡結構或將松動傳統科層制行政監管結構,但政府仍保留治理網絡設計者與導控者的角色。[7]當然,政府并不會無條件走向合作治理。交易成本政治學認為政府改革也受到自身利益驅動,只有讓渡權力有助于實現政府目標,政府才會向經濟和社會組織讓渡控制權。[8]類似地,只有當合作治理能夠更有效地完成行政任務時,政府規制才會走向合作治理。

2.監管實踐變遷

不少西方國家經歷了從信奉自由主義到經濟性監管、社會性監管的興起,再到過度管制后的放松管制,這與我國市場監管體制變革歷程有很大差異,但本質上都是政府與市場關系的博弈。中國市場監管體系的發展可以劃分為三個階段:第一階段(1992年至2001年)是經濟體制轉型驅動的,黨的十四大確立社會主義市場經濟的經濟體制改革方向后,行業領域開啟政企脫鉤;這個階段的市場監管機構獨立性較差,同時承擔市場管理與宏觀調控職能,機構設立及其與市場關系均帶有計劃性;第二階段(2002年至2012年)是經濟開放度驅動型的,中國加入世界貿易組織后需要形成與國際接軌的市場監管體系,初步形成了以經濟性監管機構與社會性監管機構為架構的政府監管體系;第三階段是經濟結構升級驅動型的,在“放管服”改革大背景下,市場監管開始突出簡化、高效、合作和參與理念,逐步走向綜合性較強的“大市場監管”體系。[9]

客觀上,中國市場監管環境面臨供給與需求水平較低、多元風險并存、大市場與弱監管并存的特點;[10]主觀上,監管改革主要以權力調整和機構重構為主,縱向權力運行結構出現了“集權-分權-再集權-再分權”的怪象迫切需要建立有效的協作治理結構。[11]有學者呼吁,破解中國監管困局,不是機構撤并的問題,而是政府與市場關系的重構。[12]從監管的視角來看,中國市場監管體制改革對監管結構調整的依賴遠高于對監管能力塑造的重視。理論界與實務界對監管能力的關注主要集中在監管者與監管對象信息不對稱,監管手段落后、隊伍參差不齊等方面,對信息技術尤其是新一代信息技術在提升監管能力、優化治理結構等方面的作用缺乏前瞻性洞察,對其正在帶來的顛覆性的變革缺乏充分的實證研究。

3.對新技術影響的辨識

數字化監管是互聯網、大數據、云計算、人工智能等新一代信息技術綜合運用的結果。新一代信息技術對政府治理的影響主要集中在六個方面:

一是對權力結構的影響。新技術會推動政治權力重構。客觀數據分析能夠抽離政治領域的主觀判斷與情感因素,實現政治情感中立;[13]技術革命也能推動公眾參與、民主協作并激發創新浪潮。[14]但數據和算法寡頭也會與政府分享權力,或將人類社會推向智能寡頭集權或全民議會。[15]

二是對政府結構的影響。新技術有助于縮小政府規模并催生協同網絡。前者以替代行政管理體系中簡單、重復、程式化的勞動等方式實現。后者是因為政府無法憑借自身力量將智能算法整合入公共產品和服務供給中,由此催生了政府與高校等專業機構跨部門協同的技術開發網絡。[16]但科層制結構、部門信息孤島與政企協作低效等不利因素也限制了新技術在政府治理模式變革中的作用。因此,新技術在政府治理創新中的應用迫切要求政府內部更加注重網絡化協同治理,構建政府與政府、政府與企業、政府與公眾之間的深度合作機制。[17]

三是新技術與行政倫理的關系。新技術的深度應用面臨著行政主體責任缺失,個人基本權利過多讓渡,數據規則和算法模型在兩難情景中作出違背人類倫理的選擇等困境。[18][19][20]對此,應當明確公民數據是政府治理的基礎,公民數據所有權、控制權、處置權和發布權應交給公民個人。[21]基于“數據無善惡,數據使用者有善惡”的原則,政府有義務在算法中嵌入倫理規則,完善算法制定權與監督程序、數據資產開放共享、數據安全與價值分配、技術創新與社會風險平衡等,讓道德倫理責任回歸于人。[22]

四是新技術與行政理念的轉變。新技術將使政府職能向人本主義行政轉變,通過責任政府建設等方式,重新審視政府與公眾關系。[23]新技術將使隱性政務知識顯性化,使政府克服知識匱乏問題,推動傳統行政體制從暴力屬性轉向知識管理屬性。[24]同時,新技術將推動政府摒棄科層制束縛,尋求有助于信息交換、垂直整合與橫向集成的扁平化治理模式,降低復雜技術的集成難度。[25]數據時代迫切需要政府治理理念創新與政府治理思維方式變革,政府應當盡快形成隱私保護與數據安全解決機制,培養和吸引專業技術人才,培育專業性領導機制,逐步形成科學評估與倫理矯正機制。[20][26]

五是新技術與治理工具的創新。新技術借助全樣本數據采集與低成本大計算讓社會科學預測變得更加精準,顯著提升了政府數據計算速度與準確性;新技術發展使得物理空間、虛擬空間和人類空間互相映射,使社會風險動態監測預警、多因素科學決策、群體和個體實時分析、政府內部全程化權力監督等成為可能。[17][20][27]此外,政府的傳統經濟社會治理制度、規則、方式與智能經濟、智能社會的治理需求不相適應,尤其是缺乏面向算法和數據的治理方法,或在部分領域出現權力真空與權力模糊,迫切需要政府對經濟社會的治理工具的調整與變革。[28]

六是新技術對治理效果的影響。以人工智能為例,學術界普遍認為智能技術的發展或多或少都能在某些方面超越人類,因此表現出更高的治理績效。按照學術界將人工智能劃分為弱人工智能與強人工智能的區分方式,弱人工智能技術最突出的貢獻是幫助化解了部分政府治理中的“痛點”“堵點”,并在提高科學決策,強化行政效率、提升預測水平與增強公共服務個性化水平等方面發揮了積極作用;[26]強人工智能技術則能通過不斷增強的對復雜模糊環境的應變能力,在信息不完全的情況下進行綜合判斷和辯證分析,全面超越人類管理水平并替代或協助人類從事創造性工作。[18][29]

三、數字化監管的實踐探索

中國數字化政府建設基本呈現東部沿海城市發展較快而中西部城市發展相對較慢的特點,上海是全國最早實施“互聯網+監管”改革的城市之一。本文以上海市L區數字化監管改革為例,就數字化監管的形成過程及其影響,進行微觀案例解剖。L區是上海市中心城區,陸地面積18.71平方千米,水域面積1.81平方千米,常住人口65.62萬人,企業3萬多家,個體戶1萬多家。2018年1月,L區市場監管局發布《L區市場監管服務網格化指揮平臺建設實施意見》,提出以“履職工作法制化、監管責任網格化、監管流程標準化、監管手段信息化”原則實施市場監管網格化,推動傳統監管模式向智慧監管轉變。

1.多輪改革壓力向基層傳導

L區市場監管體系經歷了行政區劃調整與市場監管綜合執法體制改革兩次大規模機構調整。一是行政區劃調整,2011年,L區與M區兩區撤銷建制形成新的L區,市場監管部門相應整合。這個時期的突出特點是分段監管,工商行政部門負責流通環節監管;質監部門負責生產環節監管;食藥監部門負責消費環節監管。二是市場監管綜合執法體制改革,在2013年國務院和上海市層面對食品藥品安全監管由分段監管轉向統一監管基礎上,2014年和2015年,上海中心城區和郊區縣相繼以更大的改革力度直接整合工商、質監、食藥監三部門以及物價檢查所價格監督檢查職能,成立區市場監管局。經歷兩次改革后,L區市場監管部門的監管對象不斷增加,監管要求日益提高,監管機構面臨巨大的壓力和挑戰。基層同志提出:“改革目標和理念是實行基層綜合執法,一頂大蓋帽、一支隊伍進一家市場主體,將所有的問題都監管了。理念是好的,但是基層隊伍老化,怎么可能成為‘全科醫生?來自基層的改革對基層管理帶來極大挑戰,這么多的職能怎么來改,應該探索什么樣的管理方式,才能更加有效提升基層市場監管水平?”(L區市場監管局訪談記錄,2019年3月27日)這些意見應該重視。

2.上級加壓與基層探索

市場綜合監管體制改革是從基層發起的監管體制改革,不同于以往任何一次“自上而下”的機構改革,基層綜合監管體系在運行過程中面臨的改革“陣痛”也受到市領導的高度關心。2016年12月,上海市主要領導在L區調研城市網格化管理工作時,提出L區是上海市最早實施城市網格化管理的區域,是不是能夠用網格化管理的理念來實施市場監管?而L區工商局自2005年起開始推行以分組劃塊的網格化管理模式,實施流通環節監督執法的做法。L區區長隨即指示市場監管局局長“我們干”。

“2017年春節我們開始研究在市場監管領域引入網格化管理,提高行政管理的效率。在市場監管局工作會議上,我們向全局提出了市場監管網格化的基本原則,基本前提是法律框架不能突破,創新必須在現有體制下。”(L區市場監管局訪談記錄,2019年3月27日)

2017年,L區市場監管局率先在基層所實施市場監管網格化管理試點,核心是責任到人和業務流程標準化,等到條件成熟時,再進一步疊加信息化與智能化應用。此時恰逢“史上最嚴”《上海市食品安全條例》發布實施,L區率先在食品安全監管和無證無照整治兩個重點領域試點網格化管理,取得了一定進展。“對L區來說很難,這些很多是本土的或經營了數十年的草根美食。”(L區市場監管局訪談記錄,2019年3月27日)

2017年10月,L區市場監管局網格中心正式試運行,得到了市領導和總局領導的鼓勵。“市領導、總局領導等都過來調研,給予我們充分的鼓勵。運行一年多以后,我們反復在思考,怎么樣把基層網格監管做的更實。”(L區市場監管局訪談記錄,2019年3月27日)

3.數字化監管改革的擾動因素

基層市場監管機構既是市場監管綜合執法體系的創新者與改革者,又是國家層面和高層級地方政府具體監管任務、監管要求和監管目標的執行者與實現者。L區市場監管服務網格化管理推進實施適逢國務院“互聯網+政務服務”與上海市“智慧政府”建設快速推進時期。由于信息系統工程通常投入巨大,市場監管網格化中的信息化、智能化建設必須定位準確,否則將面臨重復建設的問責壓力。

國家層面。2018年6月6日召開的國務院常務會議明確提出“全面推行‘雙隨機、一公開市場監管方式,隨機抽取檢查對象,隨機選派執法檢查人員,抽查情況及查處結果及時向社會公開”。2018年10月,國務院常務會議提出建設國家“互聯網+監管”系統,明確接入各省市“互聯網+監管”系統、社會投訴舉報數據、互聯網數據、第三方數據、重點行業、重點企業數據和政務服務數據等,推動監管標準化、全覆蓋,運用大數據、云計算等推進精準監管、聯合監管并實施對各地監管工作的監管。

“2018年國家層面提出‘互聯網+監管,推動整個領域的市場監管,我們也在思考基層的重點是做什么。”“國辦2019年出了全國層面‘互聯網+的辦法,在省市建設互聯網+的監管系統,涵蓋了市場監管的主要業務,將風險監測等都放進去了。如果我們自己再搞,會面臨重復。”(L區市場監管局訪談記錄,2019年3月27日)

市級層面。2016年上海市、區兩級開始建設事中事后綜合監管平臺,主要發揮證照分離“雙告知”、市場監管“雙隨機”,聯合懲戒數據應用、行刑銜接“老賴”查詢與企業信用公示等功能。2018年4月成立的上海大數據中心,旨在進行全市公共數據資源歸集、治理與共享,實現跨層級、跨部門、跨系統、跨業務數據交換、共享與應用,明確制度標準,保障數據安全,逐步推進政府數據開放,大力提升政務服務管理效能。各區也在陸續推進大數據中心建設,并將與市大數據中心對接。

創新基層市場綜合監管機制與監管方式,必須以維護其在制度環境中“合法性”為基本前提。

“實現綜合執法改革的目標只能靠基層探索和實踐。”(L區市場監管局訪談記錄,2019年3月27日)“網格監管是否與雙隨機、一公開是矛盾的?我們反復思考后認為,對一般的市場主體推進‘雙隨機、一公開;但對涉及安全和百姓利益的市場主體,實施全程監管——這是對人民群眾最大的負責。”(L區市場監管局訪談記錄,2019年3月27日)

2018年,黨和國家機構改革方案明確國家層面成立國家市場監管總局,上海市根據機構設置“上下對口”原則成立上海市市場監督管理局,至此一場“自下而上”形成的市場綜合監管體制改革塵埃落定。理順監管體制能夠緩解基層部分壓力,但并未直接觸及監管能力提升方面的改革,特別是原工商、質監與食藥監信息系統建設標準都不一樣,使用時無法直接整合做全生命周期監管。

“市里三個局的系統和信息化基礎都不一樣,工商由一家建設;質監有多個系統,多家單位在建設;食藥監的系統就更多了”“我們當時想做食品全生命周期監管,但如果只能依靠人工批量導入,在數據冗余和數據校驗上會有問題。所以沒有必要進行兩次錄入,過去已經很成熟的系統和流程,也沒有必要打破它”(L區市場監管局訪談記錄,2019年3月27日)

預算也是基層“卡脖子”的方面。因此,L區市場監管局選擇有所為,有所不為。“市局在做的系統,我們堅決不做,能夠購買服務的,我們堅決不做”“當時我們的預算1300萬,現在是250萬”。(L區市場監管局訪談記錄,2019年3月27日)

4.數字化監管的改革路徑

第一,整合數據資源,強化數據應用。一是結合《上海市食品安全條例》對餐飲單位“明廚亮灶”要求,將食品遠程監測信息接入市場監管服務網格化指揮平臺,覆蓋大中型企業、學校食堂、養老院食堂、集體配餐等高風險市場主體,最大限度地對餐飲單位后廚“臟亂差”問題進行監督和糾正,并督促企業強化主體責任。二是與國家市場監管總局下屬大數據公司合作,獲得企業精準畫像,為基層市場監管人員提供決策和執法輔助。企業畫像根據企業招聘信息、政府采購信息、股權結構、關聯活動、輿情報道等全方位信息通過大數據分析得到,由大數據公司提供算法和技術支撐,市場監管部門僅采購數據關聯結果。三是通過生物識別等技術對特種設備維保主體責任落實情況進行監督,對未及時維保、值守人員擅自離崗等情況進行問責。四是市場監管服務網格化指揮中心同時具備食品安全應急指揮中心的功能,對于平穩輿情與突發事件應急處置起到了重要的支撐作用。后續還將進一步完善手機端閉環流程,內部指揮調度模塊,后臺支撐模塊,將監管人員定位、監管軌跡、監管流程等進入網格化管理系統,實現對監管人員的監管與內控。

第二,完善責任落實,提升管理效能。各個市場監管所根據日常監管需要劃分網格,每個網格配置2-6人,確保市場監管責任從落實到基層所向落實到網格延伸。L區市場監管服務網格化管理體系旨在發揮三個方面的功能:一是進一步改善基層所市場監管業務忙閑不均的問題,通過精細化管理使業務分配更加平衡;二是通過明確網格長晉升,拓寬晉升通道,完善崗位晉升與收入掛鉤,進一步調動基層市場監管人員的工作積極性和主動性;三是通過監管責任落實到網格,業務量化考核落實到網格,更有針對性地推動市場監管綜合執法業務融合、隊伍融合、管理融合與效能融合,推動統一集中的市場監管改革取得實質性進展,真正實現機構改革從“物理整合”到“化學融合”的蛻變。

市場監管服務網格化指揮中心成立后,L區的申投訴舉報處置效能與食品安全城市滿意度均明顯上升,綜合市場監管效能進一步提高;網格化管理體系建設不斷完善,業務流程持續優化,網格化指揮平臺的決策輔助功能進一步發揮。然而,L區市場監管局負責人表示:

“市場監管網格化的主體不是平臺和業務系統,而是理念和管理模式;重點是通過責任到人,打通基層市場監管‘最后一公里”。

“在構思階段,沒有可以借鑒的經驗;在建設階段,我們發現基層建設‘互聯網+是多么的困難,面臨著數據壁壘、條線壁壘等;在調整階段,我們決定從網格化管理體系、機制和管理模式上加以完善。”(L區市場監管局訪談記錄,2019年3月27日)

四、結? 論

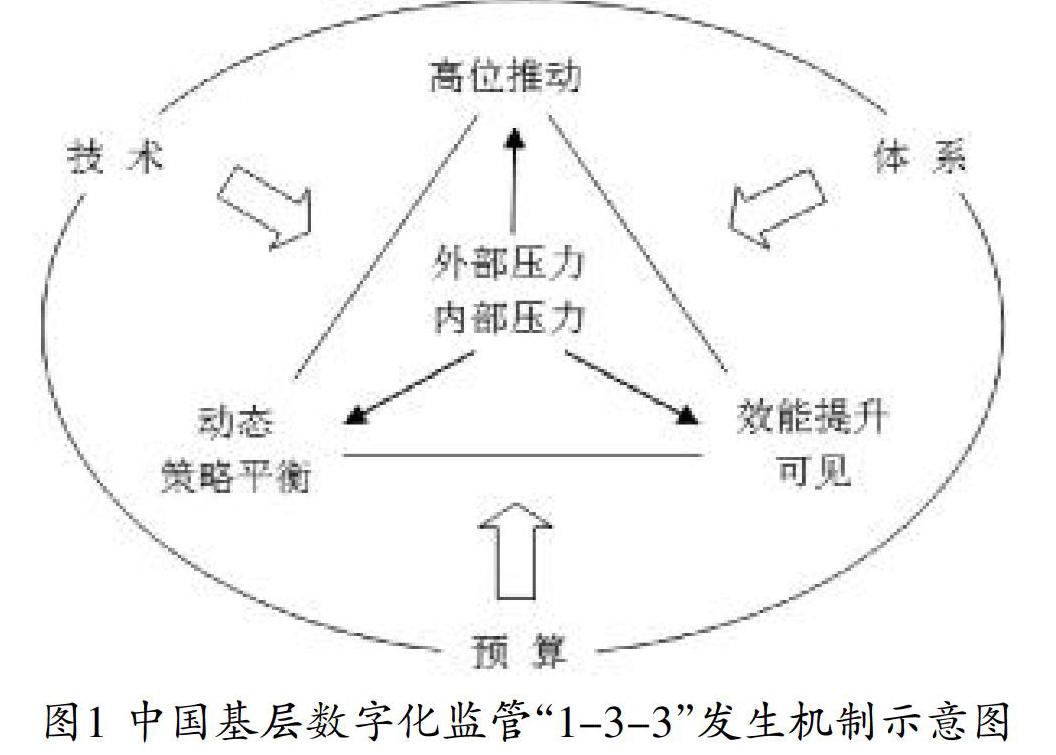

數字化監管是綜合市場監管改革背景下對復雜監管情景的系統性回應,中國基層數字化監管的出現有其偶然性,也有必然性,這取決于數字化監管的發生條件是否成熟。現有監管理論大多聚焦探討宏觀層面或中觀層面的問題,而中國基層數字化監管“1-3-3”發生機制(見圖1)則從微觀層面揭示了中國基層數字化監管的發生邏輯。

第一,“1-3-3”發生機制中的“1”是內外部壓力傳導。外部壓力主要是指監管機構合法性的壓力,內部壓力主要是指提升監管效能的壓力。在案例中,外部壓力主要來自上級監管部門以及地方政府績效考核、失職問責與晉升擇優的壓力;內部壓力主要來自監管機構整合后,原本跨部門職責內部化所帶來的融合不暢,監管隊伍“本領恐慌”與監管任務更加繁重之間的矛盾。當雙重壓力同時作用時,更容易吸引決策者的注意力,激發決策者的變革需求。這也意味著數字化監管改革必定是問題導向的。

第二,“1-3-3”發生機制中的第一個“3”是三重核心要素。核心層的第一個要素是“高位推動”,監管數字化改革不同于其他領域的改革,信息化建設牽涉資源眾多,數據交換共享涉及部門利益,因此得到主要領導的首肯是改革持續快速推進的關鍵影響因素。在案例中,L區市場監管網格化最初是上海市主要領導提出的,平臺上線后又持續得到了總局和市領導的肯定,這對于提振基層創新突圍的信心大有裨益。核心層的第二個要素是“動態策略平衡”,數字化監管看似是技術問題,但實際上更是政治問題。監管政治理論主張監管是國家對公共利益、監管者利益與監管對象利益的策略性平衡,案例研究從基層監管主體的視角證實了這種策略性平衡的存在;進一步看,由于數字化監管的復雜性與外部環境的快速變化,這種策略性平衡不是單次博弈的結果而是反復博弈不斷調整的過程。概言之,由基層監管者自下而上推動的數字化監管改革必須強調動態策略平衡。核心層的第三個要素是監管效能提升的可見性。改革成效是持續深化改革的最好理由,這一點符合交易成本政治學與合作治理理論對政府自利性的判斷,只有當數字化監管改革能夠真正提供清晰可見的改革績效時,監管機構才會讓步自身利益并謀求與技術公司或跨部門、跨層級的更多合作。

第三,“1-3-3”發生機制中的第二個“3”是技術、體系與預算三維支撐。首先是技術支撐。盡管新一代信息技術的創新迭代容易被認為是數字化監管的核心驅動力,但是案例研究結果恰恰表明,技術僅僅發揮了“錦上添花”“如虎添翼”的作用。這是因為大數據、智能技術等所能夠帶來的增強感知、自動預警、提供預測和決策輔助等功能在基層改革中已經變得可以預見,但能夠在多大程度上實現反而取決于技術以外的因素。

其次是體系支撐——治理體系、制度體系與文化體系。治理體系解決監管主體與誰合作,如何合作等治理結構方面的問題;如案例所示,選擇有經驗的數據公司能夠為監管主體帶來額外的數據富礦;而獨立選擇不同技術公司承擔信息系統開發,則會增加未來數據關聯的難度。制度體系是推動監管行為規范化、標準化、專業化,提升政府跨層級、跨部門、跨業務數據共享開放程度,加強政企數據深度互聯互通的基礎性管理架構。換言之,極大激發數字化監管改革的瓶頸是觸動部門利益的業務流程再造,而推動業務流程再造的關鍵是制度創新而非技術變革。文化體系是提升監管效能的內生動力,在基層數字化監管改革案例中,市場監管局主要領導反復強調市場監管網格化是理念和模式創新,這種理念也將通過改革逐漸向整個監管組織滲透,逐漸形成一種共識性的監管文化。

最后是預算支撐。數字化監管最終是要極大挖掘數據價值來提升監管效能,化解市場監管綜合執法體制改革后基層監管機構面臨的現實壓力。但是政府數字化的金錢悖論普遍存在,即信息化建設情況較好的地方通常財政更為富裕,但資金投入越多的信息化工程未必對效能的促進作用越大。這也意味著在數字化監管實踐中,預算盡管重要,但只是保障性因素而非核心驅動要素。

綜上所述,中國基層數字化監管發生機制揭示了中國數字化監管的形成過程,彌補了現有監管理論對數字化監管微觀形成機理關注不足的缺陷。案例分析與理論歸納進一步表明,數字化監管不同于以往任何時期的政府信息化工程,后者主要關注虛擬政府建設情況,而數字化監管的根本追求是實現線上智慧監管與線下實體監管的高度融合,因此,深化數字化監管改革必須重視線上應用創新與線下管理變革的統籌推進。

注釋:

①數字化監管概念延伸自數字政府,數字政府是政府深度信息化時代的治理現代化模式。數字政府概念在西方文獻中使用較多,國內一種觀點認為,數字政府與數字中國相對應,鼓勵使用數字政府概念;另一種觀點認為,在以數據和算法為核心的“數據時代”(DT時代),政府信息化模式與以往傳統信息化模式相比出現了質的提升,智慧政府更能表達政府深度信息化的走向與愿景。實踐中,既有使用“數字政府”的,也有使用“智慧政府”的。由于“監管”詞性特殊,既可作名詞,也可作動詞,一般監管之前的名詞通常為被監管內容,因此用“數字化監管”作為“數字政府”相對應的概念更為合適。“數字化監管”與“智慧監管”的關系類似“數字政府”與“智慧政府”的關系,實踐中也常有用“智慧監管”之處。

②十二屆全國政協副主席、國家電子政務專家委員會主任王欽敏在第二屆世界互聯網大會上的發言, http://www.gyii.cn/m/view.php?aid=207375,2015年12月。

③蘭建平:《浙江為什么要把數字經濟作為“一號工程”來抓》。中國網,http://zjnews.china.com.cn/jrzj/2018-02-05/139603.html,2018年2月5日。

④中國科學院院士、中國電子學會云計算專家委員會副主任委員、中國大數據專家委員會副主任委員梅宏在第九屆中國云計算大會上的主題演講,2017年6月14日。

⑤即辦公業務資源系統、金關、金稅和金融監督(含金卡)四個工程以及宏觀經濟管理、金財、金盾、金審、社會保障、金農、金質和金水等八個業務系統,被稱為“十二金工程”。

⑥《行政審批制度改革:小切口取得大成效》,《光明日報》2019年1月5日,http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/05/content_5355090.htm。

參考文獻:

[1]Roger Sherman.The Regulation of Monopoly[M]. Cambridge:Cambridge University Press, 1989:3.

[2]W.ViscusiKip, JohnM.Vernon,Joseph E.Harrington,Jr..Economics of Regulation and Antitrust[M]. Boston:The MIT Press, 1995:34.

[3]Steven K. Vogel.Freer Markets, More Rules:Regulatory Reform in Advanced Countries[M]. Ithaca and London:Cornell University Press, 1996:268.

[4]Leigh Hancher, Michael Moran.Organizing Regulatory Space[A]. in Leigh Hancher and Michael Moran(ed).Capitalism, Culture and Economic Regulation[M]. Oxford:Clarendon Press, 1989:271 -299, 922.

[5]劉鵬,王力.回應性監管理論及其本土適用性分析[J].中國人民大學學報,2016,(1):91-101.

[6]劉鵬,王力.西方后設監管理論及其對中國監管改革的啟示[J].新視野,2016,(6):83-89.

[7]宋華琳.論政府規制中的合作治理[J].政治與法律,2016,(8):14-23.

[8]蔡長昆.從“大政府”到“精明政府”:中國政府職能轉變的邏輯——交易成本政治學的視角[J].公共行政評論,2015,(2):99-124,181.

[9]劉鵬.中國市場經濟監管體系改革:發展脈絡與現實挑戰[J].中國行政管理,2017,(11):26-32.

[10]胡穎廉,慕玲.超越監管看安全:國家藥品安全治理體系構建[J].中國行政管理,2017,(6):115-120.

[11]劉鵬,張蘇劍.中國食品安全監管體制的縱向權力配置研究[J].華中師范大學學報(人文社會科學版),2015,(1):28-34.

[12]劉亞平.中國式“監管國家”的問題與反思:以食品安全為例[J].政治學研究,2011,(2):69-79.

[13]劉波.人工智能對現代政治的影響[J].人民論壇,2018,(1):30-32.

[14]杰里米·里夫金.第三次工業革命:新經濟模式如何改變世界[M].北京:中信出版社,2012:166.

[15]岳楚炎.人工智能革命與政府轉型[J].自然辯證法通訊,2019,(1)21-25.

[16] Mikhaylov, Slava Jankin, Marc Esteve, and Averill Campion. Artificial intelligence for the public sector: opportunities and challenges of cross-sector collaboration[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical & Engineering Sciences, 2018,376(2128):1-21.

[17]胡稅根,王匯宇,莫錦江.基于大數據的智慧政府治理創新研究[J].探索,2017,(1):72-78.

[18]何哲.面向未來的公共管理體系:基于智能網絡時代的探析[J].中國行政管理,2017,(11):100-106.

[19]柳亦博.人工智能陰影下:政府大數據治理中的倫理困境[J].行政論壇,2018,(3):97-103.

[20]胡洪彬.人工智能時代政府治理模式的變革與創新[J].學術界,2018,(4):75-87.

[21]阿萊克斯·彭特蘭.智慧社會:大數據與社會物理學[M].杭州:浙江人民出版社,2015:173-174.

[22]賈開,蔣余浩.人工智能治理的三個基本問題:技術邏輯、風險挑戰與公共政策選擇[J].中國行政管理,2017,(10):40-45.

[23]高小平、王欣.智能化:現代行政管理的方向[J].中國行政管理,2002,(11):17-19.

[24]何哲.人工智能時代的政務智慧轉型[J].北京行政學院學報,2018,(1):52-59.

[25]Layne, Karen and Jungwoo Lee. Developing Fully Functional E-government: A Four Stage Model[J]. Government Information Quarterly, 2001,18:122-136.

[26]陳振明.政府治理變革的技術基礎——大數據與智能化時代的政府改革述評[J].行政論壇,2015,(6):1-8.

[27]倪東輝,倪佳琪.基于人工智能視角的政府管理創新[J].安慶師范大學學報(社會科學版),2017,(8):99-102.

[28]楊述明.新時代國家治理現代化的智能社會背景[J].江漢論壇,2018,(3)11-23.

[29]童天湘.論智能革命——高技術發展的社會影響[J].中國社會科學,1988,(6):3-17.

Practice Process and Endogenous Mechanism of Digital Regulation in China

——A Case Study of Shanghai L District Administration for Market Regulation

Ye Lan / Wang Youqiang

Abstract: Digital regulation is mode of regulatory modernization which tightly combines online intelligent regulation and offline entities regulation as a whole. Digital regulation in China booms in an era when new technologies such as the big data, cloud computing and artificial intelligence are widely used and the informatization in government and society are deeply fused. However, digital regulation in China is still in its infancy. The "internet+regulation" is an important form of digital regulation. A case study of the digital regulation reform of the Shanghai L district administration for market regulation is conducted under the formation of the market regulation comprehensive law enforcement system. The endogenous mechanism of the local digital regulation in China is concluded as a "1-3-3" framework. The results show that top drive, dynamic balance strategy and visible efficiency improvement are the core elements of the local digital regulation practice, which is full of repeated games and constantly adjustments. The width and depth of collaborative governance depends on its contribution to the regulatory effectiveness. Technical update is no more than "the icing on the cake".

Keywords: Regulation; Digital; Internet+; Mechanism