骨折的急救與治療小知識

宋柏杉 孫啟才

骨折的定義與分類

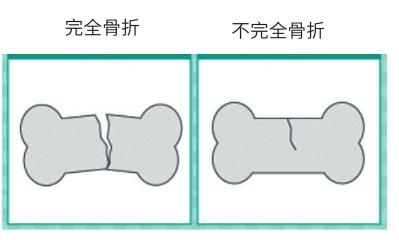

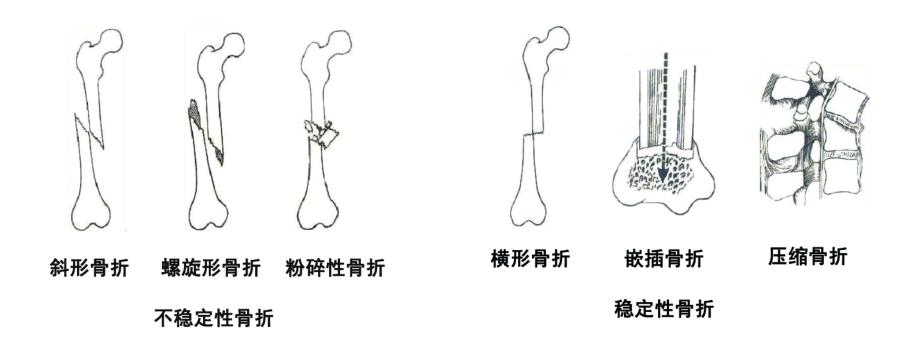

骨折是指骨結構的連續性完全或部分斷裂。在不慎受傷時,如果患者出現活動受限、疼痛、可觸及異常結構時,需要進行相應的保護。一般情況下可以根據骨折處皮膚、黏膜的完整性將骨折分為閉合性骨折和開放性骨折。開放性骨折的骨折處皮膚或黏膜破裂,骨折端與外界相通。而閉合性骨折的骨折端與外界并不相通。當患者被送至專業醫院后,醫生將根據患者病情進行相關檢查,例如X線及CT檢查。根據檢查的結果可判斷骨折的程度和形態,進而將骨折分為不完全骨折和完全骨折。不完全骨折骨的完整性和連續性部分中斷,可分為裂縫骨折和青枝骨折。完全骨折骨的完整性和連續性全部中斷,根據骨折線方向可以分為橫形骨折、斜形骨折、螺旋形骨折、粉碎性骨折、嵌插骨折、壓縮性骨折、凹陷性骨折。

不同的骨折程度和形態與治療方案的選擇密切相關。評估患者預后的指標還有骨折端的穩定程度。如患者骨折端不易移位或者復位后不易再發生移位,那么稱之為穩定性骨折。反之則稱為不穩定性骨折。不穩定性骨折預后較穩定性骨折較差。

骨折的急救

在日常生活中很多人都有運動健身的習慣,那么扭傷、拉傷、脫臼、骨折等骨科意外都是難以避免的,同時日常生活中各年齡段的人都會不慎發生意外。那么自己或者身邊的人不幸發生這些意外時,我們采用的處理方式對患者的治療和恢復起著至關重要的作用,為了應對這些突發情況,我們需要多了解儲備一些骨科急救常識。

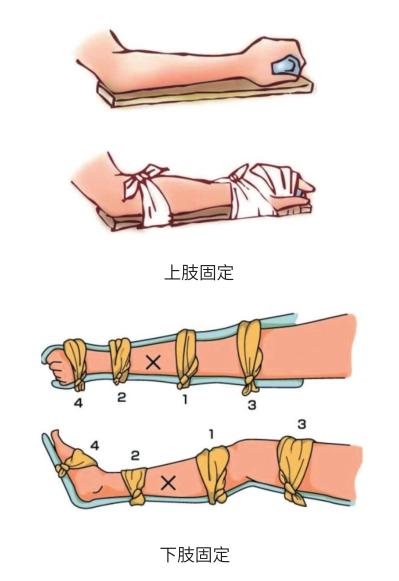

日常生活中我們如果發現了骨折患者,應第一時間判斷患者的呼吸、脈搏及心率是否正常,是否有危及生命的大出血。如果患者病情較重,呼吸、脈搏停止,需及時聯系急救人員,并進行心肺復蘇。如果患者出血較多,可采取指壓、包扎、止血帶等方法進行止血。如果患者無明顯生命危險,而骨折情況較重,聯系急救人員后行下一步針對性急救。日常生活中最常見的骨折為四肢骨折。根據之前的介紹,我們可以根據骨折處的皮膚、黏膜是否完整,將骨折分為閉合性骨折和開放性骨折。若患者為開放性創傷,創面出血較多,則可使用止血帶止血。上肢需將止血帶綁在上臂中上1/3處,下肢則在大腿的中下1/3處。準備上止血帶的部位應先墊一層敷料、毛巾等柔軟的布墊,用以保護皮膚,上止血帶前,應先將傷肢抬高,促使其中靜脈血液流回體內,從而減少血液丟失,上止血帶的傷員要有明顯標志,并在止血帶附近或皮膚上明確寫上上帶時間。為防止傷肢缺血壞死,每隔40~60分鐘放松止血帶l~2分鐘。恰當止血后需對開放性創口進行下一步處理。開放性創傷傷口表面的異物要取掉,避免傷口被進一步污染。然后隔絕創面與外界直接接觸。最好用清潔、干凈的布片、衣物覆蓋傷口,再用布帶包扎。如果可以在創口處看見、摸到骨折端,千萬不要嘗試將骨折端塞回原處。應繼續保持外露,表面用干凈的布片覆蓋,以免將病菌帶入傷口深部引起深部感染。做好止血、包扎以后我們應正確地固定斷肢,避免骨折端移動對周圍組織進一步損傷,同時可減少疼痛感,便于傷員的搬運和轉送。固定患肢時可以現場取材,因地制宜。我們需要找到兩根質地較硬的固定器材,比如木棍、板條、樹枝、手杖等,其長度需要長于骨折處上下兩個關節。再用布條或者衣服將患肢固定于固定器材上。如果周圍實在沒有可以用于固定的器材,則可將骨折的下肢固定于未骨折的下肢上,而上肢可固定于患肢胸部。閉合性骨折首先需判斷患者是否有活動性出血跡象,必要時需止血治療。若無明顯生命危險,則需固定患肢,避免患肢活動,轉移至臨近醫院行進一步檢查。

相較于四肢骨折,脊柱骨折的病情更為兇險,造成的后果也更加嚴重。如果身邊人不慎出現車禍、高空墜落等意外,我們需迅速對其完成初步評估。明確有無生命危險,及時聯系急救人員。在等待醫護人員到場時,應嚴禁病人自己活動,如翻身、站立、起坐等,避免骨折端移位。如患者位于較為危險的位置,不得已一定要轉移至安全位置時,我們應采用正確的搬運方法,盡可能保護脊椎。先使患者平臥地上,兩上肢伸直并攏。將硬平板,如門板放在患者身旁,4名搬動者在患者一側,4人分別負責托住患者的背腰部、肩胛部、臀部下肢、頭顱。4人同時用力,保持患者頭部與軀干在同一軸線上,把病人放在硬擔架或門板上。如果有條件,在患者腰部和頸后各放一小枕,頭部兩側放軟枕,用布條將頭固定。如患者頭腦尚清醒,四肢無明顯骨折,可讓其動一下四肢,簡單判斷傷情。如患者單純雙下肢活動障礙,提示胸或腰椎已嚴重損傷;上肢也活動障礙,則頸椎也受損傷。

骨折的愈合

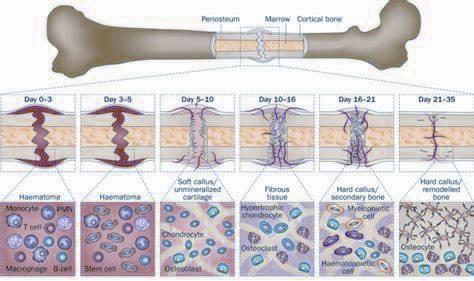

骨折患者被送到醫院以后,醫生根據患者的病情采用合適的治療方案。最重要的一條原則是采用各種治療方案,幫助患者使斷了的骨頭恢復到原來的形態。若實在無法完成解破復位,則需完成功能復位,即骨折愈合后對肢體功能無明顯影響。在醫生將骨折進行復位固定后,患者將進入漫長的恢復期。在此期間,醫生最常聽到的問題是:醫生,我的骨頭還要多久才能長好啊?先上個結論,3個月左右(7~12周)骨折部位可以達到臨床愈合,比如下肢骨折的患者可以下地走路。1~2年左右骨折部位才可以變得與未骨折時一樣,不再需要鋼釘鋼板固定。所以老話所說的“傷筋動骨一百天”,指的是達到臨床愈合的時間。那么在1~2年內我們的骨頭到底發生了什么?醫學上把這段時間分為3個階段,分別是血腫機化演進期、原始骨痂形成期和骨痂改造塑形期。在患者受傷到傷后3周左右是血腫機化演進期。此時骨頭內和周圍的血管破裂,大量的體液及血液進入骨折處和周圍軟組織,這時傷處及周圍皮膚會腫脹。體液中富含各種細胞因子、血小板、纖維蛋白,可以幫助患者傷口止血。在這段時間內及時地冰敷治療可以有效控制出血量和出血區域。在此期間體液及血液會漸漸轉變為固體物質,但骨頭連接不穩定,活動和負重可能會導致再次骨折。所以這個期間,醫生會將骨折部位進行固定。例如量身定做的石膏和各種現成的支具,或者手術置入鋼板螺釘進行內固定。血腫機化演進期后的6~12周被稱為原始骨痂形成期。在此期間,成骨細胞及其他細胞將血腫組織逐漸變成原始骨痂。此時骨折端已變成骨性物質,但是其強度相對于正常骨頭還是有一定差距。原來的血腫都會變成骨性物質,不論骨頭在力學上是否有作用。此時患者可以進行一定的康復訓練,促進恢復。原始骨痂形成后將進入骨痂改造塑形期,此階段約為8~12周。在此期間,原始骨痂經歷了現實的考驗,在應力軸線上的骨痂不斷得到加強,應力軸線以外的骨痂逐漸被破骨細胞清除。換句話說,有用的地方越來越強,沒用的骨頭被漸漸清除,骨頭越來越像斷之前的樣子。走完結構調整期,骨折才算真正的全好了。如果患者做手術放了鋼板,在此以后就可以取出鋼板。

本文僅簡單介紹了骨折的類型以及在急救過程中的小知識,并且介紹了一般情況下骨折愈合的過程。如果您有更多想要了解的,歡迎至醫院尋求醫務人員解惑。