淺探?jīng)錾揭妥迦宋锂嫴娠L(fēng)及鄉(xiāng)土民族文化

王楊楊

摘要:四川省涼山彝族自治州布拖縣,位于四川省西南邊緣。本文對彝族少數(shù)民族進行了實地調(diào)研,始發(fā)站四川涼山的彝族自治州,對其人物的服飾特征以及生活百態(tài)進行繪畫采風(fēng)研究并結(jié)合采風(fēng)時的資料,像大眾展現(xiàn)出本地民族文化的精神面貌和生活。

關(guān)鍵詞:彝族;人物采風(fēng);民族文化

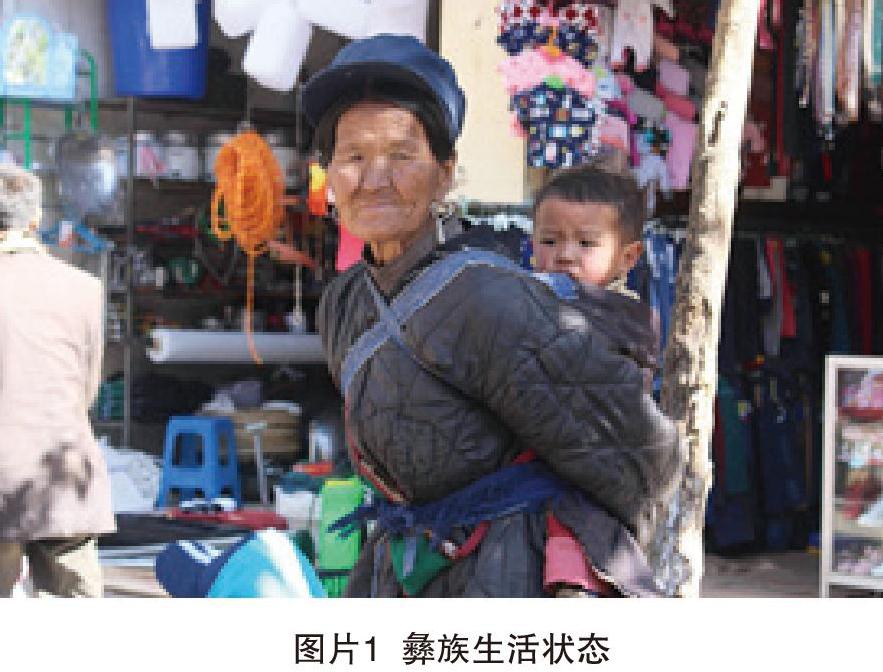

初來大涼山感受彝族人民的生活狀態(tài),了解當(dāng)?shù)氐拿褡逄厣粢庥^察和體驗身邊彝人真實生活,收集繪畫采風(fēng)以及資料,將生活和藝術(shù)相結(jié)合,映襯了藝術(shù)來源于生活。在當(dāng)?shù)厝宋锊娠L(fēng)中有了對彝族人外貌初步的了解,面對面的觀察也體會到彝族人民的生活和情感,通過采風(fēng)和當(dāng)?shù)厝嗣竦慕佑|后感悟后更能繪畫出出附有當(dāng)?shù)靥厣楦械乃囆g(shù)語言。

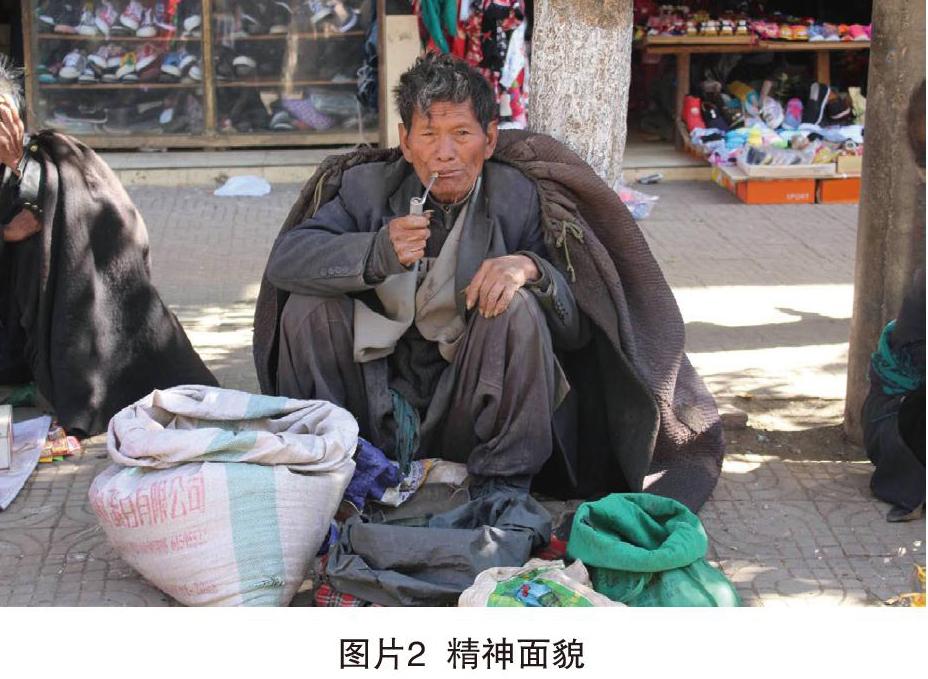

在更深入的觀察中我們到處可見拾荒者,他們保持著最原始的農(nóng)耕方式,每一個黝黑的臉上寫著貧瘠和渴望,他們自然樸素,懷有本真之美,他們獨特的服裝以及人物形象,凸顯著當(dāng)?shù)厝嗣竦木衩婷惨约吧盍?xí)慣。

大涼山雖有貧瘠的一面,但是他們樸實,大方。在我眼中大涼山并不只有貧窮和愁苦,在看到孩子們目光中是清澈的純真的這為之不讓我感動。深受彝族民族文化極具特色氣息的影響,用繪畫藝術(shù)的表現(xiàn)手法描繪出彝族生動的人物形象,體現(xiàn)出當(dāng)?shù)厝嗣竦木衩婷惨约吧睿诖朔窒聿娠L(fēng)中如何對繪畫技法的探究,從中獲得創(chuàng)作的靈感。

一、水彩人物畫采風(fēng)

雖然隨著科技的發(fā)展,藝術(shù)多元化,采風(fēng)一詞也不會消失在藝術(shù)家的藝術(shù)發(fā)展道路中,大自然是藝術(shù)家的老師,深入生活觀察自然,才能將自然制造化融入主題藝術(shù)中 。以彝族少數(shù)民族為例在我們進行對人物采風(fēng)時需要注意的幾點。

(一)生活狀態(tài)

四川大涼山彝族人民深居大山,其中有些老人一輩子都未走出過大山,他們耕田勞作,與生活在大都市中的人們迥然不同,在重重大山深處辛苦的農(nóng)村生活和無間斷的勞作以及青山綠水的滋養(yǎng),使得現(xiàn)在布拖縣農(nóng)村60多歲的老人個個身體硬朗矍鑠,在高原上皮膚黝黑發(fā)亮,山高谷深的地理環(huán)境雖然阻隔了現(xiàn)代化生活,他們的生活經(jīng)濟來源依舊農(nóng)耕,甚至是以物易物,大多彝族女人仍持續(xù)日出而作,日落而息的耕作方式,落后和貧窮顯而易見,老人和孩子頗多,突顯出民族風(fēng)情。由于生產(chǎn)力低下,農(nóng)耕以及畜牧業(yè)占據(jù)了他們的生活,自給自足的經(jīng)濟占主導(dǎo)地位,但他們遠離了世事紛擾和過多的欲望,也許正是這樣生活和一顆平常心,才使這里的人們保持了身體和精神的雙重健康與和諧。這里的環(huán)境還未被現(xiàn)代化都市完全影響,看到了因暫時的封閉而來的幸運,仍保留原生態(tài)的生活狀態(tài)。相對于我們在完成美術(shù)作品表現(xiàn)人物的性格特點常常是需要描寫出人物的生活狀態(tài),習(xí)慣等一些可以間接襯托出任務(wù)的生活狀態(tài)的場景或是鏡頭。表現(xiàn)出人物的生活狀態(tài),對人物的情感表現(xiàn)以及情節(jié)的營造是很重要的。

(二)塑造外貌以及性格特點

四川彝族大涼山人民生活在云貴高原地區(qū),在進行采風(fēng)和一段時間的整體觀察找出彝族人的面貌典型,這里的人們基本皮膚黝黑,臉型五官相對力挺,骨骼相對于來說男性的眉骨偏高,鼻翼窄,臉部偏長,基本是消瘦身材個頭很高。法國人呂真達在《建昌倮倮》中提到彝族“是一個戰(zhàn)敗的優(yōu)秀人種,俄國人顧彼得在《被遺忘的王國》一書中也提及“他們身材高大……他們的膚色一點也不黑,而像黑白混血兒,呈現(xiàn)奶油巧克力色,他媽媽的眼睛亮晶晶,總是炯炯有神,他們的相貌鷹鉤鼻幾乎像羅馬人。他們的頭發(fā)漆黑,稍微卷曲相當(dāng)柔軟”,書中對彝族少數(shù)民族的介紹,在當(dāng)?shù)貙嵉卣{(diào)研之后也逐漸可以區(qū)分出人物的細微變化,尤其是中老年這些特征尤為明顯。

繪畫中為了能凸顯出彝族人的性格特點,不僅要描繪出人物面貌特征還要對五官肌肉以及比例的正確進行分析,抓住人物具有代表性的特點和動態(tài),對當(dāng)?shù)貓鼍耙约胺椷M行相對性的了解,表現(xiàn)出人物細致入微的表情和神情,進行拍攝和深刻的感受,抓住彝族人民的本真之美。從中捕捉到瞬間的表情以及動作,瞬時動作在對畫面人物的性格營造會增添情感色彩,與此同時對人物畫的面部塑造是必要的,可以有效凸顯人物的個性和身份。

(三)服飾裝扮

大涼山少數(shù)民族地區(qū)男女老少都在衣服外罩上一種類似“披風(fēng)”的衣服,在走進大涼山的村口,會看到很多彝人披著“擦爾瓦”或者“披氈”的外套,席地而坐,身上的披風(fēng)就像是遮風(fēng)擋雨的蓑衣,由于畜牧業(yè)比較發(fā)達這些“蓑衣”是由羊毛制成,即遮風(fēng)擋雨又保暖防寒,長度可以根據(jù)自己的需求定做。婦女則會戴上帽子并在外面裹上頭巾,頭巾的位置是從下巴裹上頭部,這樣在冬季更加防寒,抵擋風(fēng)沙。民族服飾文化就是活文化,里面是有訴說著歷史的發(fā)展以及審美的變化,彝族服飾的博大精深是民族文化的代表,種類繁多,會有各種的配飾和花紋。可以看到多姿多彩的彝族服飾有些明艷有些粗獷,就地取材,實用大方,造型也很別致,有關(guān)服飾的藝術(shù)文化我們在采風(fēng)中能初步了解,在繪畫中為了能更好地凸顯出當(dāng)?shù)氐拿褡逦幕厣瑢Ψ椀拿枥L是必不可少的,臉部的塑造能提升這幅畫的高度,那服飾文化則是深度,有了文化底蘊的藝術(shù)作品,欣賞價值也會更高。

在民族大融合的背景下,民族元素的服飾日益興盛起開,人們對傳統(tǒng)服飾的挖掘探索也日漸濃厚,在繪畫中借鑒少數(shù)民族的服飾元素,增加畫面構(gòu)成,少數(shù)民族的色彩,構(gòu)成了畫面的整體色調(diào),正如彝族人的性格一樣簡單質(zhì)樸,他們的服飾色彩在平常生活中也是簡潔大方,是生活的寫照,也表現(xiàn)出不同種族之間的差異和魅力。

(四)構(gòu)思

在表現(xiàn)出面向人物自然對景采風(fēng)的過程中,憑借著對事物的感知和觀察,可以描繪出具有代表性的畫作,通過細致入微的觀察力,和扎實的繪畫技法,呈現(xiàn)在眼前的是最為真實的客觀現(xiàn)實。但這些都是在有構(gòu)圖和微妙的氛圍存在的基礎(chǔ)上實現(xiàn)的。仔細的構(gòu)思畫面是怎樣的構(gòu)圖,色調(diào),虛實關(guān)系等等。我們可以參考一些油畫,激起水彩的構(gòu)思和激情,如何表現(xiàn)出布拖的風(fēng)景廣闊純凈,重疊的山巒,如果處理成暖色,陽光撒下后面的村落虛虛實實,分外的給人一種溫暖的感覺,也可預(yù)示著涼山并不只是凄苦,未來可期。同時在表現(xiàn)人物上暖色也課映襯著老人臉上的幸福笑容,更附有親和感。為之相反。所以在采風(fēng)中要構(gòu)思作畫時想要表現(xiàn)出那種意境,結(jié)合之前說的人物生活狀態(tài),外貌性格,以及服飾,進行畫面構(gòu)圖。甚至要注意光源,好的光源更能夠立體地表現(xiàn)出畫面,和空間感使其畫面更有張力和感染力。可以說構(gòu)思是在營造畫面中最難也是最重要的一點。

二、彝族民族文化傳承

位于中國四川省西南部的涼山,這個陌生而遙遠的地方是中國最大的彝族聚集區(qū),即涼山彝族自治州。這片富有古老文化、神奇?zhèn)髡f、迷人的自然景觀的土地上,繁衍生息,傳承和保留著中國彝族最古樸、最濃郁、最獨特的文化傳統(tǒng)。在其特定的環(huán)境下和漫長的歷史長河中,彝族人創(chuàng)造了光輝燦爛的民族文化,孕育了濃郁醇厚的民族風(fēng)情。我想把我第一感受畫在紙上,這是我對彝族人的認識,也想要更多人關(guān)注彝族獨特而優(yōu)秀的民族文化。那在創(chuàng)作繪畫中,每一門繪畫找到自己的定位,當(dāng)然融入中國特色的文化的水彩才能在中國發(fā)展,表現(xiàn)出貼近群眾或是具有典型意義的題材,先是在內(nèi)容上吸引眼球,才能關(guān)注到形式。所以在對于欣賞者來說內(nèi)容先于形式,反過來對于藝術(shù)家而言創(chuàng)作過程中是形式先于內(nèi)容,藝術(shù)家會有重視畫面的構(gòu)成和表現(xiàn)手法,內(nèi)容是其次。我個人認為水彩畫在中國繪畫范圍越來越廣想要繼續(xù)發(fā)展,需要得到欣賞者的支持認可,想要得到認可那必定與欣賞者產(chǎn)生共鳴。在這次采風(fēng)中并深刻的了解彝族以及大涼山的民族風(fēng)情,閱讀大量的書籍資料,欣賞了更多的攝影作品,才將彝族自治州的體會融入自己的繪畫中。

參考文獻:

[1]蔣躍.論中國水彩畫的民族意識[J].新美術(shù),2005(01):58-63.

[2]陶然.當(dāng)代中國水彩人物畫題材的發(fā)展變化[D].湖南科技大學(xué),2014.

[3]張嫻.氣韻生動的民族風(fēng)情——劉永健的水彩藝術(shù)[J].美術(shù)觀察,2015(02):58-59.

[4]王宏建.藝術(shù)概論[M].北京:文化藝術(shù)出版社,2010.