大學生消費行為時空特征及其影響因素

馬丹 李賢祥 周玥池 劉影 劉春霞

摘要:基于重慶市大學城大學生消費行為的問卷調查數據和訪談資料,研究了大學生的消費時空行為特征,并從性別、年級、專業類型、高校區位、月生活費水平、消費興趣及出行方式7個影響因素的時空特征及其關系,分析得出了重慶市大學生不同消費行為時間、空間的決策結果。結果表明:大學生消費行為在時間一空間二維模型中具有很強的關聯性,工作日學生趨向于在下午至晚上選擇“近校消費”,周末及節假日晚上消費人數比重最大,消費地點范圍廣。研究發現,高校與商圈空間距離是大學生消費決策的重要影響因素。為大學城商業業態和商業空間的發展規劃與布局提供參考依據,其影響因素為商業的快速發展減小阻力,為大學城商業面向大學生這一特殊消費群體的合理調整提供科學客觀的參考。

關鍵詞:大學生;消費行為;時空行為特征;影響因素

中圖分類號:G645文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2019)14-0265-08

1引言

在倡導“以人為本,促進人類可持續發展”的國際社會主流思想下,消費者行為研究受到了經濟學、社會學、地理學等諸多學科的關注。以20世紀70年代Hagerstrand的時間地理學模型問世為開端,國外地理學對消費行為的一系列實證研究隨之興起,在消費決策過程及因素、空間偏好特征、消費行為體系方面的研究成果極為豐碩。國內學者于20世紀90年代起正面對消費行為開展研究,在建立完整的理論和方法體系中不斷摸索前進。

近年來,高校大學生這個日趨活躍的消費群體逐漸成為了社會經濟消費實體中的重要部分,其群體所聚居的大學城對城市區域發展起著推動作用。因此國內學者對高校學生的消費行為口朝及其與大學城商業空間關聯機制進行廣泛而系統的研究,并對大學城商業業態進行消費需求的評估,進而提出改善區域經濟發展規劃與迎合時代需求的空間布局的相關建議。此外,國內外學者所達成共識的一點是:對影響消費決策的各種主客觀因素的分類探討在消費行為時空特征的研究上起著舉足輕重的作用。1963年Huff提出消費決策過程框架極大地推動空間決策認知行為的研究。2011年,國內學者柴彥威等根據調研數據將消費者行為決策影響因素歸納為消費者個人及家庭屬性因素、購物活動情況以及消費者認知與偏好四個層次;傅昊辰等于2017年將影響居民消費時空行為影響因素大致分為個人及家庭社會經濟屬性、商業空間特征和消費偏好三類,并得出居民在商業中心的消費行為存在明顯的時空差異的結論。

但以上這些研究尚且停留在數據分析的一般層面,研究過程中往往將消費行為與物質時空割裂開來,存在數據意義挖掘不深以及對影響參量考慮不全面等問題;此外,就研究對象而言,國內外對其社會背景(如后現代旅游、網絡時代、WIFI定位數據的城市綜合體)、社會生物與經濟屬性(如老年人、農民、中低收入者)等層面關注較多,而對高校學生群體及其經濟影響力的關注度明顯不足,因而針對大學城高校學生消費行為的微觀層面與大學城商業結構及布局之間的聯系研究較少。另外,現存消費行為時空研究主要偏向于分析各類影響決策因素本身,缺乏對如研究對象的社會屬性、經濟特征以及消費偏好等因素之間相互關系的深入分析,同時也忽視了時間一空間特征的影響機制對決策因素的重要性。

本文在國內外對消費行為時空研究成果基礎上,以西部教育基地建設重點工程的重慶市大學城為例,選取各大高校學生的微觀消費行為作為研究對象,通過實地調研與分析調查問卷數據結合的方式,將研究架構于時間一空間二維模型中,將高校大學生消費行為特征與時空維度的相互融合與表達,以此測定重慶市大學城空間利用功能的完善程度。同時討論在大學城商業布局中,大學生消費行為與性別、年級、專業類型、高校區位、月生活c費水平、消費興趣及出行方式7個影響因素的時空特征及其關系,進而分析得出重慶市大學生不同消費行為時間、空間的決策結果。本文研究結果以期從大學生消費行為的微觀層面對重慶市消費經濟特征方面的時空間的研究不足進行填補,豐富了國內對大學生消費時空行為特征的研究體系內容,同時,基于消費決策影響因素的分析與討論,為優化大學城商業業態和空間規劃與布局上提供參考依據,對促進重慶大學城及城區的全面發展與經濟建設具有一定的借鑒意義。

2研究區概況

重慶大學城位于重慶市沙坪壩區西部,規劃面積22km2。截至2017年底,有教師、學生超過20萬人,社會人口25萬人,匯聚了重慶大學、重慶醫科大學、重慶師范大學等14所高校,是目前國內規模較大的大學城。當前,重慶大學城基礎建設基本完備,有功能較完善的重慶熙街和龍湖U城天街等商圈,但在商業規劃以及建設布局方面發展還不夠成熟,還存在較大的提升空間(圖1)。

3數據來源與方法

本次調查以重慶大學城為研究對象區域,選取研究區內各高校學生為樣本人群,統一采用匿名式的紙質問卷和電子問卷兩種調查方式,對重慶大學城大學生的消費時長、時段、地點以及偏好等內容展開調查。本次調查共發放問卷2000份,回收有效問卷1490份,問卷有效率74.5%,基本滿足研究需要。

樣本分析過程中,利用SPSS進行頻率分析和多重響應分析,以反映多要素對大學生消費行為時空特征的影響模型,同時基于ARCGIS空間分析功能,直觀地呈現出不同時空間大學生消費行為特征的研究結論。

4結果分析

4.1大學生消費行為時間特征

4.1.1工作日期間消費時間特征

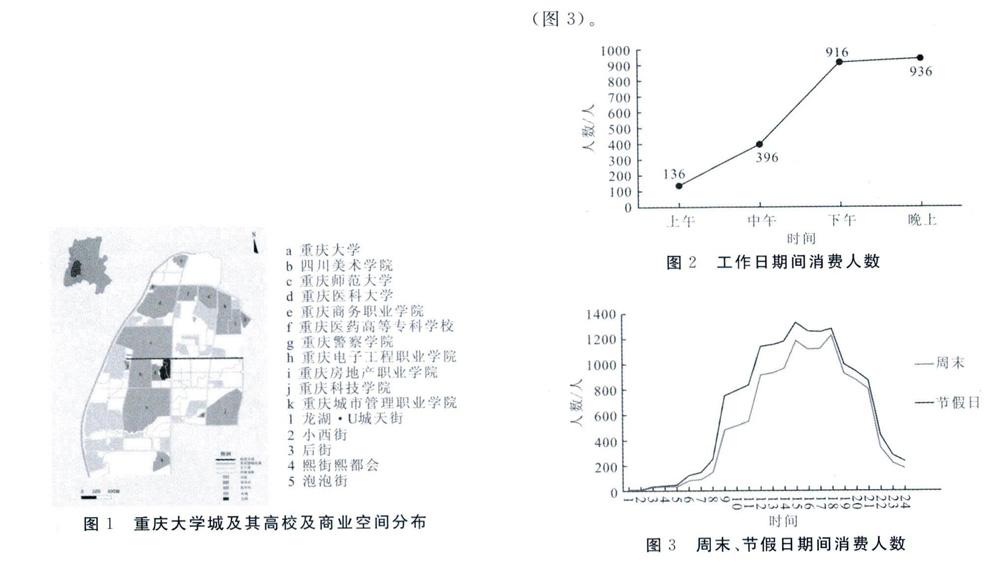

根據高校普遍作息時間,本文將“上午”界定為早上7:00~12:00,“中午”為12:00~14:00,“下午”為14:00~19:00,“晚上”19:00~23:00。工作日各高校學生消費的時間段主要集中在下午和晚上,平均高達61%。從上午至晚上消費人數總體呈遞增趨勢,下午到晚上上升趨于平緩,晚上增至全天消費人數峰值,說明大學生的消費行為較大程度地受到學校課程及規章的限制,同時大學生具有夜晚精力充沛、娛樂激情高漲的特點(圖2)。

4.1.2周末、節假日期間消費行為時間特征

周末(周六、周日)和節假日(國家法定假日)期間,各高校學生的消費時間范圍更加自由,各個時間段的消費人數較工作日都普遍增加,學生在校外的消費力度大大加強。從整體上,看各高校學生消費的主要時間段為9:00~21:00,且從15:00~18:00該時間段人數最多,到達小高峰,整體人數在時間分布上呈先增后減的趨勢(圖3)。

4.2空間分析

工作日時,從整體上來看,各高校學生對空間消費行為的決策都呈現出根據各商圈職能屬性特征(表1)就近消費的特點。工作日內學生可支配時間較少,因此在可以滿足基本消費需求的情況下,“近校消費”型學生為主流人群;周末及節假日時大學城內外各大商圈消費人數比重顯著提高。據消費活動空間調查發現,熙街為各高校學生的主要消費場所(圖4)。

由于商圈商業結構單一,無特色支柱產業,對追求新鮮感的大學生缺乏吸引力,且空間位置分布較為偏僻,占地面積小,因此表現出商圈消費力較弱的特點,例如位于大學城西北部、重醫后門的小西街和位于大學城東南部、科院西門的泡泡街,其消費人群主要是靠近該商業點的高校學生和居民。

空間區位優勢顯著、商業結構完善、類型豐富的商圈消費流動人群和總消費量更大。例如陳家橋和熙街。陳家橋后街位于大學城東北部、陳家橋鎮,分布有飯店、超市、農貿市場、服裝店等,消費人群主要是城管校、房地產校、電子校的學生以及周圍居民。熙街位于大學城西南部,緊鄰重大、川美、重師,區域面積大,店鋪以餐飲類、服裝類為主,此外還有電影院、KTV等娛樂場所。無論在工作日還是節假日,各大高校前往熙街消費人數占比最高,其中,工作日時,川美的學生比例突出,科院、重醫、電子校的學生較少;周末及節假日時,相比其他院校,川美和房地產校的學生在熙街的消費人數較少。

U城位于大學城西部,緊鄰重大、川美、重師,占地面積大,商業等級高,店鋪類型豐富,如:高檔餐廳、服裝專柜、電影院、KTV等,但消費水平較高,不在普通學生的承受范圍內,所以U城的實際消費人數較熙街少。其消費人群主要是川美的學生以及周邊居民,其他學校皆占一定比例,川美的學生消費人數所占的比例最大。

沙坪壩及以外的商圈距離遠、耗時長,因此工作日時各高校學生前往消費的人數較少。而在周末及節假日時,由于各高校學生其中房地產校和川美的學生人數占比分別為45.83%、32.97%,是調查的高校中消費人數位居前兩位的學校。

重慶大學城工作日和節假日各高校在商業區的人數比重如圖5、6和表2、3所示。

4.3影響因素

4.3.1不同性別的影響

從性別的角度來看,男女生出行時間規律趨于一致,男生消費時長短,更傾向于在1h以內完成消費;在消費時段的選擇上,男生普遍選擇在工作日上午和晚上內進行消費,而女生在工作日下午外出的消費人數比重大,反映出男、女生的生活習性差異;對于外出消費的時間點以及消費地點的選擇僅存在略微差異(圖7~9)。

4.3.2不同年級的影響

根據不同年級的調查數據顯示,工作日期間,大部分(55.88%)大四學生在晚上外出消費,且在19:OO~21:00內達小高峰,說明年級越高越傾向晚上休閑娛樂的消費活動方式。在工作日和周末,外出消費活動空間范圍隨年級的遞增而增加,反映了各年級大學生時空制約的變化和與大學城內外商圈的融合過程。低年級在學校或其周邊進行消費人數比重大,具有“近校消費”特征,高年級消費活動豐富,時間選擇自由,空間范圍廣、距離遠(圖10)。

4.3.3不同專業類型的影響

從專業類型來看,時間上,理工與文史類、藝體類專業的學生普遍進行0.5~1.5h的消費活動,整體消費時段一致;軍事類的學生在各個消費時長的人數占比較均一,消費總人數偏低,這與軍事類的學生管理比較嚴格有關。空間上,不同專業的學生對選擇消費點差異不大,理工與文史類學生消費活動范圍更小(圖11、12)。

4.3.4不同高校區位的影響

不同高校的學生主要集中在下午和晚上,個別學校在具體時間點上有細微差異。在空間上,不同高校學生出行目的地的選擇趨向“近校消費”原則,商圈距離學校越近,前往消費人數越多。在工作日時,由于各高校學生空閑時間較少,因此商圈選擇主要呈現就近消費的特點。如:重醫、電子校、科技學院、醫專高校的學生。在周末或節假日時,大部分學生時間更加充足,在商圈的選擇上就會趨向于功能更加完善、消費種類更加豐富的商圈進行消費,消費地選擇范圍更大,不再局限于就近商圈(圖13、14)。

4.3.5不同月生活費水平的影響

從月生活費水平來看,大學生月生活費水平越高,其相應的消費活動時長逐級遞增,表現在月生活費在1000元以下的學生消費時長在0.5h以內,1000~2000元的學生消費時長在1h左右,而2000元以上的學生普遍消費1.5~2h。數據表明,各個消費水平的學生消費時段集中的趨勢大致相當,其中在節假日都傾向于在12:00~21:00外出消費,表明月生活費水平對大學生選擇消費的時段影響不大。在空間上,月生活費較高(3000元以上)的學生更加趨向于去高等級商圈或大學城以外商圈進行消費,而月生活費較低(1000元以下)的學生則趨向于待在校內或其周邊活動。無論是工作日還是周末,其他月生活費水平的學生則主要選擇在熙街進行消費,通常會在節假日時選擇待在校內或其周邊和回家(圖15、16)。

4.3.6不同消費興趣的影響

不同愛好消費活動的差異較小,這反映了大學城內各商圈職能豐富,基本滿足大學生多樣化需求。個別愛好在空間上表現出聚集特征,例如愛好閱讀和運動的大學生普遍在學校內部或其周邊進行消費活動,愛好時尚和社交的大學生消費活動地點更分散(圖17)。

5結論與討論

本文以重慶市大學城為例,利用前期搜集關于大學生消費行為的調查問卷和訪談資料,研究大學生消費行為時空特征及相關影響因素的決策規律。通過研究與分析,得出以下結果:時間上,由于受學習時間和學校管理制約,大學生的消費活動在工作日期間的下午至晚上表現出顯著的聚集特征,晚上外出消費的人數達全天峰值,在周末及節假日外出消費人數總體增加,主要時段為9:00~21:00,其中15:00~18:00為高峰期;空間上,在滿足基本消費需求的前提下。大學生工作日時選擇便利快捷的“近校消費”頻次較高,校內及距離學校近的店鋪成為首選,而在周末及節假日,學生選擇范圍多樣化、復雜化,主要依據其不同社會屬性及消費偏好選擇不同等級、距離的商業圈進行消費,據調查問卷結果顯示,無論工作日還是節假日,熙街都成為各高校學生主要消費場所。

受性別、年級、專業、高校區位、月生活費水平、消費興趣及出行方式7類因素的影響,大學生消費行為存在明顯的差別性指向特征。從性別的差別來看,男生消費時長明顯短于女生,相較于女生偏向于工作日下午外出消費,男生消費時段基本限于工作日的上午和晚上。從年級的差別來看,各年級學生在消費時長和消費地點具有統一趨向,高年級(尤其是大學四年級)活動范圍相對分散,選擇晚上外出消費比重大。從專業類型的差別來看,不同專業學生在時間上的差異較空間更大,理工與文史類、藝體類專業學生傾向于下午和晚上消費,而軍事類學生消費活動受嚴格管控,整體性表現為近校型、短時間消費。從高校區位的差別來看,不同高校的學生普遍集中在下午和晚上進行消費活動,高校與商圈空間距離直接影響消費人數比重,商圈距離學校越近,前往消費人數越多,計劃消費時間充足時,則趨向于選擇功能更加完善、消費種類更加豐富的商圈進行消費。從月生活費水平的差別來看,月生活費的水平直接影響消費時長、地點的決策,高月生活費的學生消費活動時長相應增加,且活動范圍更廣。從消費興趣的差別來看,愛好時尚、社交的大學生較愛好文藝、閱讀的大學生持續消費活動時間普遍更長,且消費空間更分散。出行方式對大學生消費行為的決策影響不大,故本文未作詳細分析。

同時,本文也存在一些不足,首先,研究調查主要利用問卷數據研究大學城各大高校的學生消費時空行為的特征,而由于對部分學校(如后勤工程學院、警察學院等學校)由于學校管理的原因,工作日學生極少外出消費,因此未納入研究范圍,對本文研究造成有限影響;其次,目前對重慶大學城的區域范圍官方并沒有準確界定,本文中大學城的地理范圍是參考各大院校的占地空間進行組合界定,可能對部分消費空間沒有考慮周全。在今后的研究中需要精確界定時空間范圍,結合相關理論和方法進行全面考量,這對于在大學城規劃與商業空間布局相聯系的基礎上,改善商業空間布局模式,制定“以人為本”的商業發展策略,正向刺激城市區域經濟發展都具有重要的意義。