腦性癱瘓合并語言障礙患兒小組語言訓練效果探討?

連惠娟

(山西省康復研究中心康復醫學科 山西太原 030000)

腦性癱瘓是指患兒出生前到出生后一個月內,大腦在尚未成熟階段受到了損傷,表現為運動、精細、智力、語言、聽覺、視覺等多方面的問題,其中語言障礙屬于最為常見的問題。若患兒病情較為嚴重或病情持續發展,則極有可能導致患兒出現智力缺陷或精神障礙,對患兒的健康與日常生活產生了嚴重影響[1]。目前,臨床在治療腦性癱瘓語言時,多采用語言訓練方式展開治療,從而緩解語言障礙問題,其中語言訓練方式目前主要可分為兩種,即一對一語言訓練方法和小組語言訓練方法。有研究指出,小組語言訓練方法更具有效性。因此,本研究于2018年3月至2019年5月期間從我中心選取腦性癱瘓合并語言障礙患兒共計90 例,對小組語言訓練的應用效果予以了探究分析。

1 資料與方法

1.1 一般資料:以2018年3月至2019年5月為研究對象選取區間,在該區間中從我中心選取腦性癱瘓并發語言障礙的患兒共計90例作為研究對象,運用隨機數表法將其進行分組,可分為對照組和觀察組,每組患兒45 例。對照組男性患兒23 例、女性患兒22 例,患兒年齡 1.5 歲 ~7.9 歲、平均年齡(4.12±0.81)歲;觀察組男性患兒 24例、女性患兒 21 例,患兒年齡 1.7 歲 ~8.1 歲、平均年齡(4.16±0.82)歲。各項一般資料在對照組和觀察組之間不存在顯著差異,P>0.05,無統計學意義,具備可比性。

1.2 方法:對照組應用一對一語言訓練方法展開訓練,訓練內容以s-s 評估發育階段后實施,具體訓練方法可包括視覺接觸訓練、事物持續記憶訓練、注意力訓練、事物操作訓練、事物基礎概念訓練、多種事物辨別的訓練、場景依存手勢符合訓練、事物手勢符號訓練、主動語態訓練、被動語態訓練等,1 周 5 次,1 次 30 分鐘,共計訓練 12 周。

觀察組應用小組語言訓練方法展開訓練,其中個訓訓練方式和對照組相同,小組語言訓練方法主要是安排水平相近的4 人作為一組,以小組為單位展開語言訓練,具體訓練內容需結合患兒年齡與s-s 評估結果展開,以老師提問,患兒輪流回答,患兒回答不出時,可由其他患兒進行補充或代答,可采用游戲方式展開。個訓每周3 次,集體課每周2 次,每次均為30 分鐘,共計訓練12 周。

1.3 臨床觀察指標:比較分析對照組與觀察組治療效果,語言發育商改善情況差異。治療效果,主要可分為無效、有效、顯效三個等級,其中顯效主要指患兒在接受相應語言訓練后語言商提升15 分以上;有效主要指語言商提升11~14 分;無效主要指語言商提升小于10 分。治療總有效率為顯效所占比例+有效所占比例。

采用GeseⅡ量表對患兒語言發育商進行測定,共計100 分,評分大于75 分表示語言發育良好,評分介于56 到75 分為輕度語言障礙;評分介于41 到55 分為中度語言障礙;評分介于26 到40 分為重度語言障礙;評分小于等于25 分為極重度語言障礙。

1.4 統計學方法:數據錄入 Excel,采用 SPSS19.0 分析,計數資料以“n,%”表示,X2檢驗;計量資料以“”表示,t 檢驗,組間差異用P 表示,當 P<0.05 時,提示差異顯著,P<0.05,具備統計學價值。

2 結果

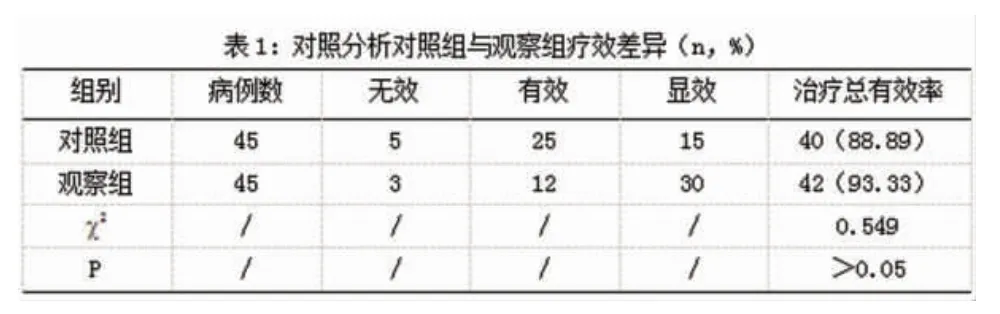

2.1 療效:兩組患者在分別應用不同治療措施后,比較治療總有效率差異,對照組略低于觀察組,但無統計學意義(P>0.05)。見表1。

?

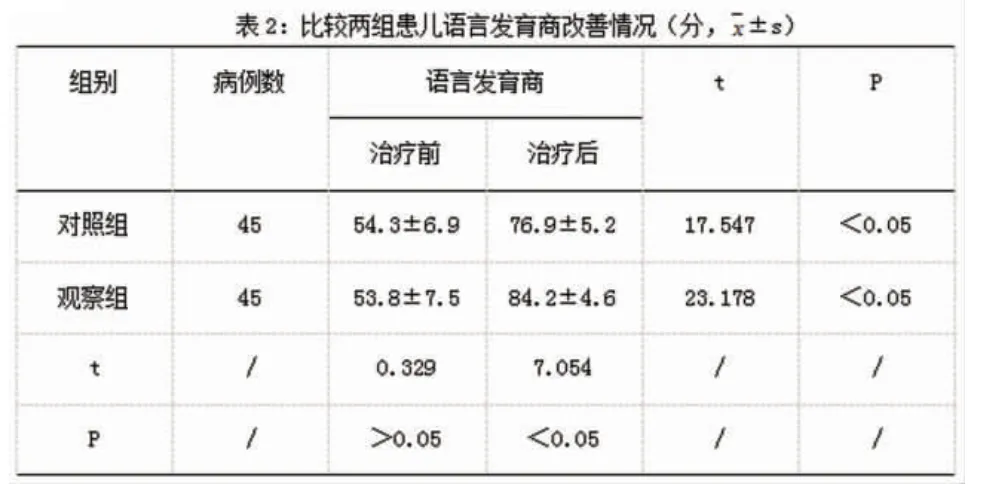

2.2 語言發育商改善情況:實施語言訓練前兩組患兒語言發育商無顯著差異(P>0.05),實施語言訓練后觀察組語言發育商高于對照組(P<0.05)。見表2。

?

3 討論

臨床中,腦性癱瘓主要指不成熟腦組織發生損傷,繼而導致患兒出現運動障礙,同時可在社交、認知以及語言方面表現出障礙性問題。通常情況下,由于腦癱患兒的身體活動受限而導致其活動范圍較小,繼而導致語言環境受限,再在語言發育障礙的影響下,則極易導致腦癱患兒合并產生語言障礙問題,無論是患兒的語言、認知、交流能力,還是在患兒的心理方面均受到了較為嚴重的影響[2]。

本文研究結果顯示,兩組患者在分別應用不同治療措施后,比較治療總有效率差異,對照組略低于觀察組;實施語言訓練后觀察組語言發育商高于對照組。由此可知,小組語言訓練的效果顯著,略優于一對一語言訓練。分析原因后發現,一對一語言訓練雖然能夠結合患兒的發育情況擬定具有針對性語言訓練方式,但訓練形式難以調動患兒的競爭意識和學習積極性,特別不適用于適應行為不良的患兒。而小組語言訓練則可在充分發揮一對一語言訓練優勢的同時加強交流訓練,并為患兒提供了相互了解與合作的契機,繼而有效增強了患兒的社會適應能力,最終有效增強了患兒的語言能力與社會交往能力。

綜上所述,腦性癱瘓并語言障礙患兒通過小組語言訓練取得了良好的效果,并促使患兒的語言發育能力得到了顯著改善,具有廣泛應用與推廣的價值。