初中“第一次工業革命”教學解說

關鍵詞 英國,工業革命,制度,進程

中圖分類號 G63 文獻標識碼 B 文章編號 0457-6241(2019)19-0025-06

2011年版初中課標要求“通過珍妮機、蒸汽機、鐵路和現代工廠制度等的出現,初步理解工業化時代來臨的歷史意義”。部編版初中歷史教材《世界歷史》九年級上冊第七單元主題調整為“工業革命和工人運動的興起”,突出工業革命及其影響,第20課“第一次工業革命”分為三個條目,紡織技術的革新、蒸汽機和工廠制度的確立、火車與鐵路,貼近課標要求。教材集中闡述工業革命動力的演進,但隱含著一個重要的前提,就是工業革命需要制度保障。“光榮革命”后,英國逐步確立了君主立憲制,在保留君主形式的前提下確立了議會主權地位,這樣的權力分立格局有利于政治穩定。同時,司法獨立和普通法院的存在進一步強化了法治傳統,對“議會主權”原則下的立法權和行政權組成的國家統治權,也有法律上的鉗制,杜絕了國家政治權發展成為另一種形式的“暴政”,在根本上保證了憲制的平衡和穩定,為經濟持續增長奠定了最高層次的法律保障。①正因為有了這樣一種制度環境的變化,工業革命才有可能發生,社會經濟制度才得以鞏固。以《西方世界的興起》聞名的道格拉斯·諾斯,特別強調政治因素對于經濟增長的影響。他指出,政治制度——代議制議會,決定了財產權能得到有效保障,也就決定了經濟活動能夠達到實現增長的績效水平,最終導向了西方世界的興起和工業革命。②英國由此成為世界上第一個工業化國家,長期居于世界的領先地位。

事實上,探究工業革命在英國發生的原因,自老湯因比以來的學者們一直持續了約120年之久。③不同時期的歷史學家從不同角度對工業革命的發生做了不同的解釋。一種觀點認為,工業革命能夠在英國發生緣于英國有大量的資本積累,資本積累的來源有兩部分:一是國內農民普遍富裕,積累了財富;④二是海外殖民掠奪。1962年英國劍橋出版的《英國經濟的發展,1688—1959年》一書稱,早在1688年,英國國民收入已經有10%來自海外,包括販運黑奴、壟斷貿易和海盜搶劫等方式,這一收入比例隨著殖民擴張而不斷上升。還有一種觀點認為,工業革命能夠在英國發生,因為英國有大量的自由勞動力。中世紀以來,農奴積累了財富,以支付貨幣的方式代替勞役地租而獲取自由的現象很普遍。至16世紀,租地農場和家庭農場(即我們所熟悉的“圈地運動”)出現時,這些自由人中一部分受雇于農場,一部分人到城里尋找新的工作機會。隨著工業的深入開展,城市產業結構發生重大變化,第二、第三產業在國民經濟中的比重增加,所需勞動力增多。芒圖認為,“圈地運動和大工業的到來是相互聯系著的。它們的相互關系不能歸結為簡單的因果關系,盡管乍看起來他們是兩種本源完全不同的事,但這兩件事在其各自的發展過程中,卻是相互影響的”。①以上兩種觀點的共性在于:農業的進步和發展為工業革命提供了基礎和保障;工業革命的發生是一種連續性的經濟活動,是經過漫長的中世紀積累,步入近代以后,經濟、政治、人文達到一定程度后的一種總的體現。另外,羅伯特·艾倫在《近代英國工業革命揭秘》(2012年中譯本)中,系統地表達了高工資和低能源(煤)價格的經濟因素作為驅動技術創新動力,促使工業革命發生的觀點。有關工業革命原因的解釋還有一種最近興起的統合增長理論,主要邏輯是人口調整滯后——人力資本積累——技術創新——工業革命發端。近年來,國內學者的工業革命研究也有大批成果問世,有代表性的是徐濱教授的《工業革命與現代經濟增長的原因——近十幾年來相關歷史解釋的理論淵源揭示》②一文。

部編版《世界歷史》九年級上冊,第五單元第13課“西歐經濟和社會的發展”,第14課“文藝復興運動”,第15課“探尋新航路”,第16課“早期殖民掠奪”,介紹了工業革命發生的經濟和人文因素。第六單元第17課“君主立憲制的英國”,是工業革命發生的制度前提。第21課“馬克思主義的誕生和國際工人運動的興起”,是工業革命的影響。教師要充分認識第20課與前后課之間的前因后果關系,然后再進行教學設計。

本課教材集中體現了工業革命動力的演進。

一、紡織技術的革新

手工業是英國傳統行業,在封建制下就存在著莊園手工業和農民家庭手工業。隨著商品貨幣關系滲透,手工業部門發生了明顯變化,以鄉村工業的方式在西歐發展。鄉村工業“是指商品經濟條件下的鄉村手工業,指在鄉村進行的以交換為目的的手工業生產”。③英國鄉村工業以紡織業(包括毛、棉、紗、絲等)規模最大,特別是毛紡織業,被稱為英國的“民族工業”。它的分布非常廣泛,包括英格蘭西南部、東盎格利亞和約克郡西區,從事毛紡織業的勞動力占了相當大的比重,并且出現了一批有影響的呢絨制造商。④在倫敦的有關呢絨出口的統計簿冊上,列舉了格洛斯特郡的26個生產中心,只有少數是城市,鄉村毛紡織業占有重要地位。約克郡西區和蘭開夏是后起的毛紡織業中心,產品主要來自鄉村。⑤紡織業中最大的技術進步就是使用水力漂洗坊。11世紀后期英國的《末日審判書》中,統計英格蘭各地的水力坊達5000多個。12世紀末,寺院經營的毛紡業出現了由槳葉水輪帶動水錘的漂洗坊,13世紀末逐漸推廣到整個英格蘭。到15世紀,水力漂洗坊已完全取代了繁重的人力漂洗。⑥

可以說,水力作為動力的廣泛應用,是15世紀以后西歐最關鍵性的技術進步。從這時起,出現并使用的“上擊式水輪”(用吊水桶逐漸取代水輪上的平板槳葉),提高了水力資源的利用率,由此水力得到廣泛的應用。水力的利用表現在許多方面,包括磨面榨油、鋸木鉆孔、造紙硝皮、冶煉鼓風等,而以紡織業中的水力漂洗最為典型、最為成功。當然,水力設施必須建在水源充足的地方,這些地方多為鄉村和邊遠山區。這有利于紡織等手工業脫離城市行會的控制,打破它們的種種束縛,從而使生產自由發展,其中就包括生產技術的不斷改進。⑦

在殖民爭霸過程中,英國先后打敗了西班牙、荷蘭、法國,成為世界上最大的殖民國家。英國公眾越來越喜愛從印度進口的棉織品。印度的棉紡織品物美價廉,使用廣泛,傳統的毛紡織品遇到來自印度棉紡織品的競爭。強大的舊毛紡織業在1700年設法通過了一項禁止進口棉布或棉紡織品的法律。不過,該條法律并未禁止棉布在當地的制造,這就為當地工業創造了一個獨特機會,有魄力的中間人很快就利用了這一機會。當時的問題在于如何充分加速紡紗和織布,以滿足巨大的、受法律保護的國內市場的需要。

1733年,約翰·凱發明飛梭并且獲得廣泛應用后,織工的勞動生產率提高了1倍。但這時紡紗方法是落后的,雖然時人用各種方法增加紗的生產,但紗還不夠用,這就促使人們改變紡紗工具。

18世紀60年代,英國紡織業中出現了兩個重要發明:一個是珍妮紡紗機,另一個是水力紡紗機。英國棉紡織工人哈格里夫斯在舊紡車上安裝幾只豎立的錠子,提高了紡車生產效率。舊式的手搖紡車一人只紡1根紗,現在珍妮機由一人操作,可紡8根紗,經過改進可紡12根紗,功效提高12倍。珍妮紡紗機與舊式手搖紡車相比,有兩個突出特點:舊式紡車的紗錠是水平的,珍妮機的紗錠是垂直的;舊式紡車是手工工具,珍妮紡紗機是機器。珍妮紡紗機的發明是紡紗技術上的巨大進步,1770年,哈格里夫斯獲得了珍妮紡紗機的專利權。

但珍妮紡紗機仍然靠人力手搖,紡出來的棉紗雖然細,但不結實。隨著紗錠的增加,人力就不能勝任了。馬克思指出:“工作機規模的擴大和工作機上同時作業的工具數量的增加,需要較大的發動機構。這個機構要克服它本身的阻力,就必須有比人力強大的動力,假定人只是充當簡單的動力,也就是說,工具機已經代替了人的工具,那么現在自然力也可以作為動力代替人。”①

1769年,阿克萊特發明了一種用水力推動的紡紗機。水力紡紗機用水力帶動4對軸轉動,這是技術革命的關鍵,是世界上第一臺真正的“大機器”。1771年,阿克萊特在克隆福德開辦了世界上第一家水力棉紡紗廠,雇傭工人達600余名,近代機器大工業由此拉開序幕。

1779年,童工出身的克綸普敦發明騾機。騾機又稱繆爾紡紗機,是一種綜合機,能帶動300~400個紗錠,紡出的棉紗既精細又結實,極大地提高了勞動生產率。

紡紗機的發明和應用,造成紡紗和織布之間新的不平衡。社會生產的發展,迫切需要研制出新的、先進的織布機。

1785年,英國牧師卡特萊特制造出水力織布機,可以織出相當于40個手工工人織出的布匹,使勞動生產率提高了10多倍。1791年,英國建立第一座以水力為動力的織布廠。這樣,紡紗與織布兩個生產部門的長期競爭和促進,使紡紗和織布之間不平衡的矛盾暫時趨于緩和。于是,英國的棉紡織工業成為工業機械化的排頭兵。

水力雖然是一種廉價的,比人力和畜力更強大的動力,但它受到地理條件和季節的限制。用水力作為動力的大機器工廠只能建立在水源豐富和水流湍急的地方,甚至要大量投資修筑水壩,即使這樣,在枯水和冰凍期間,工廠也要停工。依靠水力已遠遠不能滿足生產的需要,這又促使人們去開發功能強大且使用方便的能源。

二、蒸汽機和工廠制度的確立

一項新的技術,尤其是蒸汽機這樣革命性技術的出現,并不是人們傳說的那樣簡單:瓦特看到鍋蓋被蒸汽沖開就想到了蒸汽機的原理。蒸汽機是許多國家的人們共同努力的結果,它的誕生經歷了一個漫長的醞釀過程,是一項真正的國際性的發明創造,是時代孕育的產兒。它的出現,不僅要有經濟和技術本身的積累,而且要有技術成果轉化為實際應用的保障。

為了鼓勵和保護創造發明,1617年英國政府始建專利制度。

1624年英國議會通過《專利法》,有限制地(一般為10年至20年)保護發明人的利益,促進發明公開;凡具備新穎性、實用性和創造性三個條件的發明創造,可以申請獲得專利權。

18世紀中葉,英國社會更加關心科學技術研究的成果,獲得創造發明專利權的人越來越多。1740年批準專利4件,1750年是7件,1760年是14件,1770年達到30件。①專利權鼓勵并保護了人們發明創造的積極性,催生了蒸汽機。

1698年,英國人托馬斯·薩弗利發明了一種高壓蒸汽水泵,被稱為“火機”,使高壓蒸汽冷卻造成真空,“用火抽上水來”。1705年,英國技師紐可門對“火機”進行改進,研制成帶活塞的蒸汽機,使蒸汽進入氣缸推動活塞向上運動,接著在汽缸上注冷水使氣缸里的蒸汽凝結成水,活塞便隨之下降,再加熱讓蒸汽推動活塞向上運動,如此驅動水泵用于礦井抽水。紐可門蒸汽機(原理圖如圖1)②是可實用的單作用蒸汽機,是人類第一次大規模地把熱能轉變為機械能的嘗試。但這種蒸汽機的缺點是只能間歇地做功,燃料消耗多,效率低,只能在煤礦或燃料隨手可得的地方使用。

在瓦特以前,各種蒸汽機的雛形實際上都不是直接利用蒸汽壓力做功,而是利用蒸汽冷凝造成局部真空條件,讓大氣壓力推動活塞做功。嚴格地說,它們是“大氣機”,而不是蒸汽機,但蒸汽機卻是在此基礎上改進的。

蒸汽機的改進,實際上是從真空和大氣壓強等科學理論研究入手的。紐可門蒸汽機是蒸汽機研制的轉折點,它從應用蒸汽冷凝形成真空和利用大氣壓強抽水,過渡到應用蒸汽壓力直接推動活塞做機械運動,從而提高了蒸汽機的工作效率。

1765年,瓦特設計出一個與汽缸分離的冷凝器,在汽缸上裝絕熱外套,以便盡可能使汽缸在絕熱條件下工作,減少不必要的熱量損耗,始終保持汽缸與蒸汽一樣的溫度。冷凝器同汽缸的分離,使這臺機器具備了蒸汽機動力的構件。

但利用蒸汽產生的力去做功,帶動各種工作機高速、連續、平穩地運轉,還需要解決汽缸和活塞的精密加工問題。威爾金森發明了加工大炮內圓的鉆孔機,即炮筒鏜床。他采用鑄鐵汽缸,用炮筒鏜床研磨汽缸內壁,使活塞與汽缸的間隙更加精密。順便說一句,鴉片戰爭中,中英火炮原理、制式、火藥都一樣,但英軍的火炮炮膛光滑,射程遠,而清軍的火炮內壁粗糙,射程近。

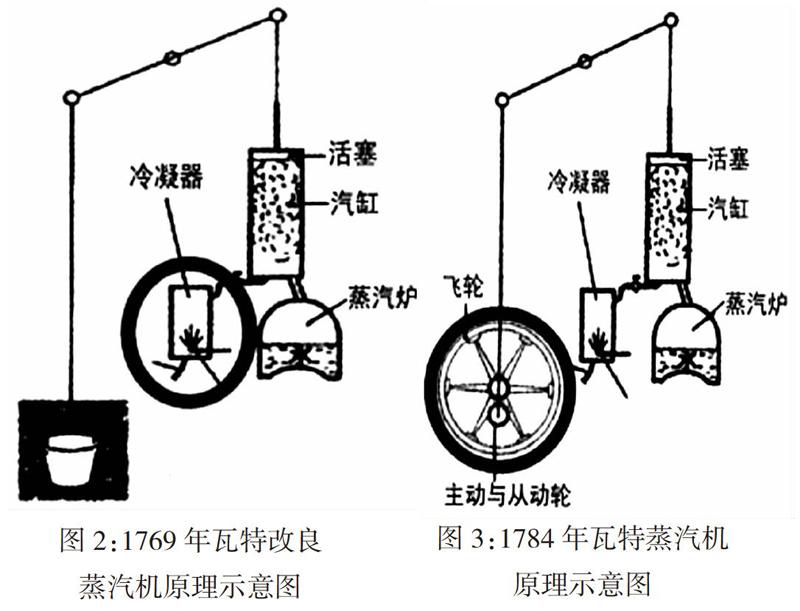

1769年,瓦特制造出他的第一臺蒸汽機(原理如圖2)。這是一臺單動式蒸汽機,由于氣缸和活塞等技術問題,還不能用于實際操作。經過艱苦的創造性勞動和多次重大改進,1784年,瓦特制造出一臺雙向蒸汽機(原理如圖3)。這種往復式蒸汽機具有三個特點:其一是蒸汽通過滑閥裝置從兩端輪流進入氣缸,變成雙向動作,由蒸汽壓力直接推動活塞連續做功;其二是采用曲軸連桿裝置,將活塞的往返直線運動轉變為曲軸帶動輪子作旋轉運動;其三是設計了離心式調速器,對蒸汽機的轉速進行自動控制。③

蒸汽機投產后,瓦特又發明了行星輪裝置。至此,瓦特完成了從動力機到工作機的生產技術體系,蒸汽機的發明與生產相結合,形成一項復雜的系統工程。馬克思指出:“瓦特的偉大天才表現在1784年4月他所取得的專利說明書中,他沒有把自己的蒸汽機說成是一種用于特殊目的的發明,而把它說成是大工業普遍應用的發動機。”①瓦特通過專利權在11年內獲得7.6萬英鎊的收入,買了一座占地40英畝的別墅。1785年,他被選為倫敦皇家學會會員,他去世后,威斯敏斯特大教堂為他立了塑像。為了紀念他,人們用“瓦特”作為計算功率的一種單位。②可以說,沒有瓦特的發明就不會有當時的工業革命。蒸汽機的應用不僅是技術改革,還推動了工場手工業向機器大工業生產方式的變革。

當機器被用于工業生產后,即開啟了使用機械勞動代替手工勞動的工廠時代。工廠是“一個由無數機械的和有自我意識的器官組成的龐大的自動機,這些器官為了生產同一個物品而協調地不間斷地活動,因此它們都從屬于一個自行發動的動力”。③對此我們可以這樣理解,自動機本身是主體,而工人只是作為有意識的人與作為主體的自動機無意識配合,都從屬于中心動力(發動機)不間斷地活動。這些說法表明了機器體系的資本主義應用,表明了現代工廠制度的特征。

機器體系(工廠)由一個自動的原動機來推動,在蒸汽機運用于生產之后實現了。在有組織的機器體系中,所有機器都同時工作,產品就不斷地處于自己形成過程中的各個階段,不斷地從一個生產階段轉到另一個生產階段,各局部機器不斷地相互交接工作,使各局部工作機的數目、規模和速度形成一定的比例,所完成的整個過程越是連續不斷,機器體系就越完善。當這個機器體系中的工作機不需要人的幫助就能完成加工原料所必需的一切運動,就是自動機器體系,這是機器生產最發達的狀態。可以數十倍地提高生產效率,促進經濟的發展。總之,“工廠制的原則是用機械知識來取代手藝……在自動化生產方式中,技術工人逐漸被簡單的機械看管人所接替,而最終被取代”。④

工廠最初出現時,必須建立在遠離市鎮的河谷旁,以便利用河中的水力,隨之而來的是勞力的缺乏,工人不愿去偏遠的地方工作,更不愿接受工廠嚴格紀律的約束。這樣,工廠主除出高價引誘招聘外,亦開始引進童工。老羅伯特·皮爾則說:“當阿克萊特的機器最早出現時,幾乎還不知道蒸汽這個東西……因此那些想把生意做下去,并想靠這些發明發點兒財的人就只好跑到鄉下去,因為那里有許多大瀑布,結果除了童工外也找不到其他勞動力了。我當時就是這樣,根本弄不到其他人。”⑤女工的情況和童工很像,女工和童工不是到工業革命時才有的,在過去農業生產和家庭工業中,他們與男子有明確的分工,往往是充當男子的助手,得到男子的保護;不像在工業革命初期,被大量地吸收到工廠。

19世紀20年代以后,由于機器體系的運用,生產率迅速提高、生產成本降低,工廠主有能力以高工資吸引勞動力,工廠工人的收入總體來說高于從事家庭生產的工人,于是,越來越多的成年男子被吸引到工廠,代替了女工和童工。

機器體系的確立,提高了社會生產率,也會引起其他部門生產方式的變革:因社會分工而各自生產一種獨立商品;作為一個總過程的各個階段又緊密聯系在一起。正如有了機器紡紗,就必須有機器織布,而這二者又使漂白業、印花業和染色業必須進行力學和化學革命一樣。工場手工業時期遺留下來的交通運輸手段,完全不能滿足擁有擴大的社會分工、集中的勞動資料和工人,以及殖民地市場的需要。因此,變革交通運輸手段來滿足建立世界市場聯系就被提上了日程。

三、火車與鐵路

由于解決了動力問題,英國社會經濟高速發展,大量原料、燃料和商品需要不斷運到國內外市場,這就促使人們去用蒸汽機驅動車輛,改變交通運輸方式。1804年,英國工程師理查德·特里維西克在研究瓦特蒸汽機的基礎上,設計制造了一臺實用性輪軌蒸汽車。這是世界上第一臺在鐵軌上行駛的機車,總重量為5噸。由于機車本身很重,又必須載有足夠的水和煤,所以在載重量上和速度上都不如馬拉的鐵道車輛。然而,它卻是“火車”的雛形。這一發明不僅證明了蒸汽機可以用做牽引動力機械,而且,蒸汽機車還可以拖動比它自身重量還要重得多的載荷;同時還證明了鋼鐵的車輪在鋼鐵的軌道上行駛的時候,由于車輪與鋼軌兩者之間“粘著系數”的存在,車輪在鋼軌上不僅不會打滑,反而會產生“粘著牽引力”,從而使“鐵路”這一新型的運輸方式能夠實際應用于生活。①喬治·史蒂芬孫,近代蒸汽機的發明人,就是在此研究基礎上,解決了火車運行中的一大難題——機車運行脫軌問題。

放牛娃出身的英國人喬治·史蒂芬孫于1814年設計制造出第一臺蒸汽機車“勃呂丘”號,用于運輸,在基林洼司煤礦的礦場運行,能拖煤30噸,1小時行駛2英里。有人譏笑他的機車比馬車還慢,開動起來震動太大,把路基震壞了,附近的牛羊被嚇跑了,車頭冒出的火把沿途的樹燒焦了。史蒂芬孫不怕譏笑和責難,認真研究,不斷改進,使機車日臻完善。最終研制出“火箭號”機車,在技術上取得重大突破。“火箭號”機車采用臥式多煙管鍋爐,傳熱面積大,生成蒸汽快,鍋胴與火箱拼接在一起,鍋爐蒸氣壓力為0.345兆帕;有兩個與水平線成35°角斜裝于鍋爐兩后側的汽缸;有一對裝于機車前部的動輪,動輪車軸左右各裝一曲拐,互成直角,使機車動輪曲拐停在任何位置均能啟動;廢氣從煙囪噴出,以誘導通風,促進燃燒,又避免了蒸汽被擠出時發出尖叫聲,增大了火力,提高了速度。②“火箭號”機車成功后,英國又修建了利物浦至曼徹斯特的鐵路,全長50公里,于1830年正式通車。③

史蒂芬孫發明蒸汽機車,開辟了陸上交通運輸新紀元,使人類進入所謂的“鐵路時代”。到1851年時,英國建成了總長約1萬千米的鐵路網。鐵路時代的到來為社會提供了更為快捷、廉價、便利的交通,使生產和市場之間的聯系變得更加密切。

工業革命自英國紡織業開始,以瓦特改良蒸汽機為重要標志,確立了資本主義生產方式,改變了英國經濟的面貌。繼英國之后,法、德、俄、美等國先后走上了工業革命的道路。恩格斯對蒸汽機的發明和運用作了高度的評價:“分工、水利,特別是蒸汽機的利用,機器的應用,這就是18世紀中葉起工業用來搖撼舊世界基礎的三個偉大的杠桿。”④

【作者簡介】李春玲,北京市潤豐學校歷史教師。

【責任編輯:王雅貞】