“冷戰后的世界格局”教學設計

鄭士璟 林晶 林錦鋒

關鍵詞 冷戰,世界多極化,美國,霸權主義

中圖分類號 G63 文獻標識碼 B 文章編號 0457-6241(2019)19-0045-06

一、教學設計說明

“冷戰后的世界格局”是部編版初中歷史九年級下冊第六單元第二課。課標要求為“初步了解‘冷戰后世界多極化的發展趨勢”。從知識體系上看,本課與“一戰后的凡爾賽-華盛頓體系”“二戰后的兩極格局”共同構筑了現代國際格局的知識脈絡。在教學內容上,本課講述冷戰結束后的世界格局:一方面,以歐盟為代表的歐洲、繼承蘇聯主要遺產且總體實力不斷增強的俄羅斯、力爭成為政治大國的日本、堅持改革開放的中國、不斷發展的巴西與印度等國家,以及組成不結盟運動和“七十七國集團”活動的新興民族獨立國家,共同構建起世界多極化的基礎,使世界格局呈現多極化的發展趨勢;另一方面,當下唯一的超級大國——美國不斷推行霸權主義,使世界多極化的實現還需長期與復雜的過程。

綜合課標與教材,可知世界多極化發展趨勢為本課的教學重點,且多極化趨勢之“趨勢”主要體現在多極“崛起”與美國霸權主義“遏制”間的制衡之中。故本課擬以“勢”為關鍵字,分為兩大教學板塊:1.析天下大勢;2.斷大勢所趨。與此前各課相比,本課最大的特征為“當下進行時”——當今世界發生的眾多時事正是多極化趨勢的產物。學生在學習本課時,實際上是以歷史“親歷者”的身份在與“社會現實”對話,這決定了本課的主要教學方法為談話法。

二、教學過程設計

(一)導入

材料1:網絡段子——2019年5月14日,休斯敦太空中心,一門巨大的大炮仰望星空,而在大炮底下,一位發型飄逸的老頑童迅速地跑到這個大家伙邊上。他對圍觀的眾人說:“現在,我將完成我的承諾,我將以光速飛出地球!”然后,他飛出去了,成為了人類歷史上第一個達到光速的男人。直到現在,美國都用他的名字來命名超光速引擎,沒錯,這就是特朗普超光速引擎。

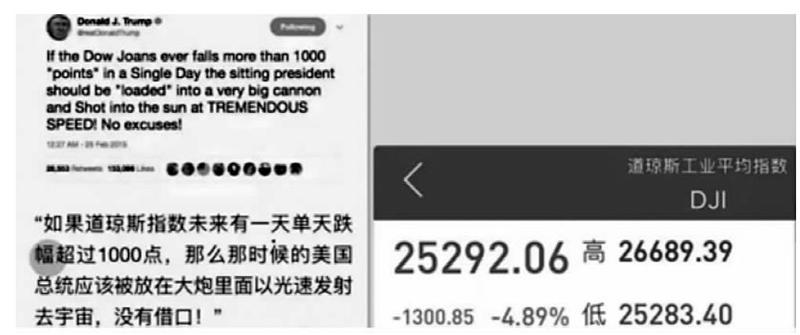

材料2:段子的現實依據。特朗普于2015年發布的推特及2019年5月14日的美國道瓊斯指數:

道瓊斯指數是衡量美國股市的一個指數。2019年5月14日,受中美貿易摩擦的影響,道瓊斯指數下跌了1300點。

中美貿易摩擦,由美國執意挑起,意在遏制迅速發展的“中國制造”,維護美國在經濟上的霸權。事實上,自蘇聯解體以來,美國就在謀求成為世界霸主的道路上愈行愈遠,中美貿易摩擦不過是其種種霸權舉措中的一個縮影。然而,時至今日,天下之“勢”真的已悉歸美國了嗎?恐怕不盡然。那么,當今的“天下大勢”究竟呈現出一種怎樣的局面呢?

設計意圖:通過一條趣味性極強的網絡段子導入新課,激發學生興趣,集中學生注意力。

(二)新課教學

第一板塊:析天下大勢

材料1:瑞士信貸研究所《世界多極化結構圖》(2017)(圖略)

問題:觀察瑞士信貸研究所于2017年制作的評判世界主要國家、地區實力的《世界多極化結構圖》。國家后面的數字代表研究所對其實力的評分,數字越大,顏色越深,說明實力越強。通常,國家或國家集團在綜合國力不斷增強的同時,也會對國際事務的影響越來越大,形成了我們所說的“極”。“美國最強”與“多極崛起”就是這幅圖給我們的初步印象。那么,事實果真如此嗎?

設計意圖:通過對話,學生與教師共同觀察、分析《世界多極化結構圖》,從整體上初步感知世界多極化的趨勢,理解多極化的含義。同時,訓練學生從材料中提取有效信息的能力,學生的史料實證學科素養得到發展。

展示一組材料:

材料2:歐盟對美貿易順差

材料3:日本對美貿易順差

材料4:2018/19年度排名前四的小麥出口國(數據來源:北京日報)

材料5:俄羅斯GDP發展趨勢圖

材料6:1976—2017年世界主要國家GDP變化視頻(此處截圖首張與末張)

(配合視頻進行講解)1976年,中國國民生產總值(簡稱GDP)在全球的總排名第15位,不及美國的1/10;排名第二的日本與美國的差距超過50%;改革開放以來,中國的GDP開始穩步上升;至2017年,中國GDP躍居全球第二,且與美國的差距不到40%。

問題:上述材料共同反映了什么現象?

從材料6可以看出,近幾十年來,各經濟體實力都在不斷增強,與美國的差距不斷縮小。

追問:經濟實力的增強又會給這些國家帶來怎樣的影響呢?

材料7:日本謀求成為聯合國常任理事國的相關新聞標題

材料8:人民日報海外版2019年6月24日新聞標題

材料9:2019年各國國際影響力排名(來源:《美國新聞與世界報道》)

問題1:這幾則材料的共同主題是什么?(預設答案:歐盟、日本、中國、俄羅斯這些國家在國際和地區事務中發揮越來越重要的作用)

問題2:如何得出這一結論?(預設答案:歐洲多國頂住來自美國的壓力擁抱華為,正是因為有足夠強勁的經濟實力,又有團結一心的政治合力,以歐盟為代表的歐洲才有底氣向美國的強權說“不”;日本不滿足于經濟大國地位,也積極謀求相應的政治地位;中國和俄羅斯的國際影響力也相當大)

問題3:歐盟、日本、中國、俄羅斯,它們發展、崛起,乃至成為影響世界一極,對“美國最強”造成沖擊,對世界格局的變化產生怎樣的影響?(預設答案:推動世界格局朝著多極化方向發展)

問題4:你認為在新的世界格局形成的過程中,起到重要推動作用的因素有哪些?(預設答案:經濟實力、政治實力、軍事實力,也就是我們所說的綜合國力)

設計意圖:授課進程上,學生在教師的問題鏈引導下,從已經學過的知識——歐洲、日本崛起切入“深度分析”層面的學習,達到由淺入深的效果。材料選擇上,采用表格、趨勢圖、柱狀圖、數據可視化視頻,增強數據的直觀性;采用大量時事新聞,架構起歷史與現實間的橋梁,使學生以歷史親歷者的身份與時代對話。學生與教師共同分析四組材料,理解歐洲、日本、中國、俄羅斯崛起的表現不光包含“經濟實力”,亦包含“政治影響力”。由此,學生對“多極化”這一抽象的概念有了比較具象的感受。

世界多極化不是只有綜合國力強的大國或集團才能對“美國最強”造成沖擊,南非、印度、巴西等其他相對較弱的發展中國家也會對霸權造成沖擊。

問題5:從南南合作到金磚國家,這些國家通過合作增強自身的實力,使發展中國家的國際地位有所提高,與歐洲聯合有異曲同工之妙。而經濟實力發展、國際地位提高,就對發展中國家擺脫以美國為首的發達國家的控制打下了基礎。所以,發展和崛起并非大國的專利。那么,既然大小國家都朝著成為世界一極的方向邁進著,為什么不直接說世界呈現出多極化局面,而只說多極化是一種趨勢呢?

設計意圖:“多極崛起”與“美國最強”存在著利益沖突,“多極崛起”威脅著“美國最強”。美國必然會遏制它們的崛起。中美貿易摩擦就是美國維持自己霸權的舉措之一。美國追求“單極”世界的幻夢,自冷戰結束至今,已經27年了。27年來,美國始終堅持著霸權主義,而這已成為世界多極化發展趨勢的主要阻力。

通過“初步感知”-“深度分析”-“宏觀補充”三個層次的學習,學生對“世界多極化”概念有了較為準確的理解。講解完“多極崛起”之后,通過對“趨勢”二字的強調,轉入美國霸權主義“遏制”多極化趨勢的學習。

材料10:據人民日報評選,2018的年度熱詞之一是“退群”。

據不完全統計,自特朗普上任以來,至2018年10月,美國已經退出的群有6個,正在退或威脅要退的群有5個。其中,最令人們震驚的莫過于退出了聯合國人權理事會(見表1)。然而,據CNN報道,美國于7月8日宣布成立天賦權利委員會,用以審視人權,判定哪些權利值得被尊重。美國就這么自己建了一個群,自己當上了群主。美國為什么這么做?

問題:美國真的有審視人權的資格么?它此舉目的是什么?

史事列舉:2019年3月24日,是以美國為首的北約轟炸南聯盟20周年。20年前,北約以南聯盟境內的人權未得到有效保障為由“替天行道”——人權高于主權。在長達78天的轟炸中,成千上萬枚導彈被發射,造成超過3500人死亡,1.25萬人受傷。

材料11:科索沃戰爭相關漫畫

漫畫解讀:在遍地殘骸中,一個枯瘦的人坐在廢墟上,對著天空中的硝煙商量道:北約,幫我一個忙,別再幫我任何忙了!

北約自詡維護人權,但其實給人民帶來了巨大的災難。除此之外,在轟炸期間,中國駐南大使管也遭到了北約導彈襲擊,3名年輕的記者不幸犧牲。

材料12:特朗普對多國發動貿易戰的相關新聞標題

今天的美國更變本加厲,特朗普一邊吶喊著美國第一,一邊駕駛著貿易戰戰車向世界各國沖去。他不僅僅對中國發動貿易戰,還將矛頭指向了日本、印度、歐盟、法國等國家和國家集團。這正是美國霸權主義的表現。美國的霸權遏制著多極的崛起,阻礙著世界多極化的發展趨勢。這便是當今的“天下大勢”——多極崛起與美國最強之間的動態制衡與博弈。

設計意圖:就豐富的時事、漫畫、新聞視頻等教學資源列舉史事,學生可在史事梳理中了解美國對多極化趨勢的遏制,并與前文“多極崛起”沖擊“美國最強”相呼應,揭開“天下大勢”的神秘面紗,深刻理解多極化趨勢的內涵。

第二板塊:斷大勢所趨

在多方制衡與博弈下顯現出的多極化趨勢將往何處發展?究竟是“多極崛起”星火燎原,還是“美國最強”略勝一籌?教師繼續以材料引導學生思考。

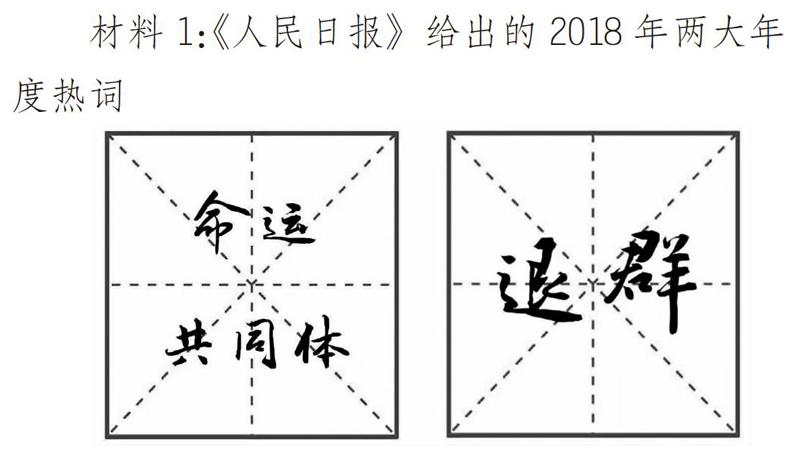

材料1:《人民日報》給出的2018年兩大年度熱詞

“退群”和“命運共同體”,顯然是一對矛盾的詞,而它們同時成為年度熱詞,則暗喻著2018年的世界風云——“美國最強”稱霸世界與“多極崛起”和平發展間的博弈已經顯山露水。事實上,在“美國最強”與“多極崛起”的博弈中,始終伴隨著戰爭與恐怖,亦伴隨著爭取和平發展和合作共贏的努力。但和平發展是時代的主題,多極化是世界未來發展的趨勢,然而,得出這個判斷的理由是什么呢?這是學生的課后作業。

但這個作業有些難度,所以教師在課堂上先做一些方法上的提示和討論。第一,要求學生運用以往所學的知識,綜合考慮影響世界格局的多種復雜因素,比如既要考慮一些國家和地區的民族矛盾、宗教紛爭等,又要考慮一些國家和國際組織為和平發展所做的努力;第二,要求借助一些方法,特別是前后同類比較的方法,去發現是和平發展努力的力量越來越強還是相反。

以教材第三部分不結盟運動、七十七國集團為例。可引導學生利用材料2(不結盟運動與七十七國集團成員國地圖略),確定它們成立的時間和性質(均成立于20世紀60年代;都是建立公平正義國際新秩序的兩種表達形式,前者致力于政治,后者致力于經濟)。并結合材料3、4觀察分析,這兩大組織發展至今是越來越強還是越來越弱?

材料3:不結盟運動成員國數量變化表

材料4:七十七國集團成員國數量變化表

課后要求學生按照老師的提示,圍繞“時代主題和世界趨勢”這一主題,自擬標題,自行收集資料,調動可用的知識,在此基礎上提出自己的觀點,言之有據,言之成理,綜合考慮各種因素。

設計意圖:本部分立足于本課“當下進行時”的特征,通過引導學生回顧發展中國家反霸權的歷史,了解致力于建立國際新秩序力量的發展趨勢,為學生課后獨立完成探究題打下基礎。探究題的設置旨在引導學生學習歷史,對話當代,發揮歷史學科知往鑒來的獨特功能。

(三)課堂小結

冷戰后世界格局呈現多極化發展趨勢。推動世界格局向多極化趨勢發展的力量有歐盟各國、日本、中國、俄羅斯、印度、巴西、南非等。這些國家或國家集團之所以能夠推動世界格局向多極化趨勢發展是依靠經濟實力、政治實力、軍事實力的提升和成立國際組織等。

本課知識結構圖:

設計意圖:多極化趨勢是冷戰后世界格局出現的新特點,其中,“趨勢”二字正體現在多極“崛起”與美國“遏制”間的制衡下。

通過圖文結合、師生對話式的回顧總結,首尾呼應。同時,梳理本課知識點,使本課內容形成清晰的知識體系。

三、教學設計反思

在初中歷史教學中,具體、生動、形象地講授冷戰后世界格局的變化,并非是一件容易的事。教學中,宜從歷史的角度,結合學生可觸摸、可接觸的經驗進行講解,而不必刻意用一些專業性過強的術語。綜上,筆者認為:“細節”“理解”“情感”,是初中教學理應把握的三大關鍵詞。在此,僅談幾點教學反思:

1.善用細節材料。教學并不是知識傳遞的過程,而是圍繞體驗與溝通而展開的歷史理解。細節性的材料能夠有效揭示史實的具體性、情境性。教師要善于使用細節材料,一方面著眼于讓學生理解史實發生的具體場面和情勢,獲得相關歷史知識的研究;另一方面通過細節,獲得歷史知識中蘊含的思想與情感體驗。通過細節,營造具體的歷史情境,同時教師適時、適度地發揮示范、熏陶、升華與啟發的作用,是達成有效教學的關鍵。

2.尊重學生理解。任何理解的過程都是自我精神與文本交流的過程。只要人在理解,理解便會不同;只要人在思考,思想便在交流碰撞。要想使學生真正對冷戰后的世界格局變化產生理解,必須要求學生主動參與,圍繞歷史問題進行探究與討論,在思辨中體悟。同時,要與社會現實相聯系,使教學內容回歸生活世界,使課本知識建立在學生的生活經驗之上,這才是情感發生的生理機制。這里的關鍵,就在于教師應該尊重學生的理解。尊重學生的體驗和理解,教師才有引導的空間,情感教育的目標才能生成。否則,情感教育目標就可能是誤導與強制,最終將引發叛逆。

3.注重情感教育。“十年樹木,百年樹人”。世界現代史中的情感教育,應當關注國際理解的視角,授課過程中要有具體的行為化的目標。初中歷史教師必須有計劃、有目標、有步驟地在學生情感體驗基礎上,長期堅持寓理與育情的統一。依據布盧姆的研究,歷史學科情感教育的目標排列成為連續的、依次上升的五個水平層次:主動參加學習活動(接受)——進入歷史體驗與認知(反應)——對特定事實進行價值判斷(評價)——形成自己看法(組織)——知道如何詮釋歷史(性格化)。這一情感目標層次的結構,應為初中教師合理設計情感目標的重要視角。

本課點評

如何準確把握學情和學習內容,是合理創設學習情境的前提。本課課題“冷戰后的世界格局”和課標規定要初步了解的“‘冷戰后世界多極化發展趨勢”,既是沒有嚴格時間下限的歷史時態抽象概念,也是一直延續到當下乃至未來的歷史過程,同學們可以說是這一歷史過程的“親歷者”,并且,本課的學習還是世界格局范疇的最后一課。作者以“冷戰”后世界多極化發展趨勢為重點,整合學習內容,創設“析天下大勢”“斷大勢所趨”兩個學習情境,充分發掘本課題的特點及其在教學上的價值。前者重在通過師生對話指導同學與史實對話,在師生共“析”中獲得知識、訓練能力;后者意在通過老師示范,指導同學運用比較與綜合的方法,結合所學知識,在獨“斷”中體會歷史知識的特性。

“析天下大勢”作為重點,在材料選擇上,作者選取大量貼近學生、貼近生活、有代表性的具體事實材料,使抽象概念具象化;選取有時間跨度且體現前后變化的材料,力圖呈現世界多極化的演進性,努力體現所學課題的歷史感。在方法指導上,通過問題鏈,引導學生從個別的具體事實中概括出“多極崛起”的一般共性;從經濟實力的壯大到國際影響力的擴大等多個角度分析“多極崛起”的表現;將新崛起的力量與美國霸權置于“制衡與博弈”的概念中綜合考察,從而把握“世界向多極化發展”的天下大勢。從初步感知,到分析概括,再到綜合考察的過程中,師生共同完成了一個有新知獲得、有思維推進、有情感態度價值觀塑造的學習過程,在這個過程中突出教學重點、突破教學難點。

“斷大勢所趨”作為拓展,作者抓住了本課題學習的兩個獨特價值,一是三年學習臨近尾聲,是調動已學知識解決問題的好節點;“冷戰后世界多極化發展趨勢”屬向未來開展的歷史過程,很多問題尚無結論,正是探究對話的好題目,也體現了時間距離對歷史理解的重要性。作者在完成新課主體部分的學習之后,布置開放性作業,并給予比較、綜合的方法指導和示范,讓同學經歷一次“當代人記當代事”的體驗,初步了解歷史現象的復雜性、時間距離對歷史理解的重要性,從而初步理解歷史知識的特性。

總之,本教學設計,在充分挖掘學習材料的價值,合理創設學習情境,精心設計教學過程,讓學生在知識學習的過程中鍛煉能力、陶冶情感等方面,皆有可稱道之處。美中不足的是,在教學過程中,如果先呈現美國的霸權再分析新力量的崛起更合乎歷史的邏輯,畢竟,冷戰結束后最直接的,就是美國成了唯一的超級大國;此外,在語言表達的客觀公允、準確精練上,仍有進一步完善的空間。(李江:江西師范大學教授)

【作者簡介】鄭士璟,福建師范大學社會歷史學院講師、碩士生導師。

林晶,福建師范大學2016級本科生。

林錦鋒,中學高級教師,福建省福州第十六中學歷史教師。

【責任編輯:王湉湉】