鄉村手工藝品消費及發展趨向調查研究

朱利峰

摘要:依據鄉村手工藝品消費的調查問卷,在數據分析基礎上,掌握手工藝在當代的發展狀況并探索未來發展趨向。通過田野調查、問卷、統計、分析等方式展開手工藝品消費及發展趨向的調查研究。根據調查研究提出城鄉融合的非物質文化遺產再設計理念,圍繞當代生活的客觀需求,倡導傳統手工藝與時尚生活美學的跨界融合,使手工藝類非物質文化遺產的創新資源服務于當代的城市文化生活和鄉村經濟發展,在傳播優秀傳統文化的同時改善民生。

關鍵詞:手工藝;非物質文化遺產;傳承;創新;再設計

中圖分類號:G124 ? ? ? ? 文獻標識碼:A

文章編號:0439-8114(2019)19-0089-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2019.19.018 ? ? ? ? ? 開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Abstract: A study of Beijing handicraft consumption was carried out to grasp the development trend of traditional handicraft in the present age on the basis of data analysis. Through the methods of field survey, questionnaire, statistics, analysis, et al,, the research on the consumption and development trend of handicrafts was carried out. According to results of the investigation and research, the concept of redesign of intangible cultural heritage based on urban and rural integration was put forward. Around the objective needs of contemporary life, the cross-boundary integration of traditional handicraft and fashion life aesthetics was advocated. The creative resources of handicraft can serve the upgrading of rural cultural industry, so that the folk intangible cultural heritage can serve the contemporary urban cultural life and rural economic development, and improve the peoples livelihood.

Key words: handicraft; intangible cultural heritage; inheritance; innovation; redesign

隨著復興傳統文化[1]以及鄉村振興戰略[2]的提出,近年在城市集中出現了創意市集和非物質文化遺產產業園區的文化現象,而城市周邊鄉村也迅速興起了古村保護、尋覓鄉愁的熱潮,關于鄉建、鄉創的討論日漸增多。然而,市集的拿來主義以及鄉愁愛好者對鄉村強硬的文化植入所帶來的負面效應已經顯現,紀念品銷售、鄉村旅游、民宿、書店、咖啡,這些迅速崛起于都市和鄉村中的新鮮事物趨于雷同。有一首打油詩能夠形象地描繪當前中國文化產業的圖景:“舉國都是文化園,城市全搞文博會,鄉鎮齊上古鎮游,四海之內皆民宿!”,由此折射出的問題是雷同如一的產業模式,淪為表演的非遺項目,千篇一律的旅游產品,毫無特色的住宿體驗。這些都是挖掘傳統文化過程中所暴露的問題。那么,傳統手工藝的傳承創新有沒有適合的路徑,如何讓城市甚至外國人用到富有中國傳統文化特色的創新產品,如何讓鄉村既保留美好傳統又能享有創新帶來的福利,這些都是當前傳統文化傳承與創新應該重點考慮的問題。為全面了解鄉村手工藝品的消費情況,本研究通過紙質問卷和網絡問卷兩種形式開展了一系列深入調研。研究發現,新時代人們有對美好生活的訴求,但手工藝消費品存在實用性不強、創新不足、品質良莠不齊等問題。據此,本研究在傳承方式、創新理念和商業模式等方面提出了相應的對策與建議。

1 ?調查問卷及數據分析

傳統手工藝曾經是農業社會極為重要的經濟來源,也是中國傳統文化的重要組成部分。近年來,傳統文化的傳承與創新成為社會熱點,手工藝是其中最具特色的內容之一。通過調研,能夠對手工藝品的消費狀況有一個初步的客觀認識,以便對當代手工藝類非物質文化遺產的發展有全方位的把握。調研問卷包括單選題、矩陣單選題、多選題和問答題幾部分,共回收有效問卷1 498份,樣本來源北京市占比36%,其余分布于全國各省(市、自治區)。

1.1 ?調查對象的基本信息

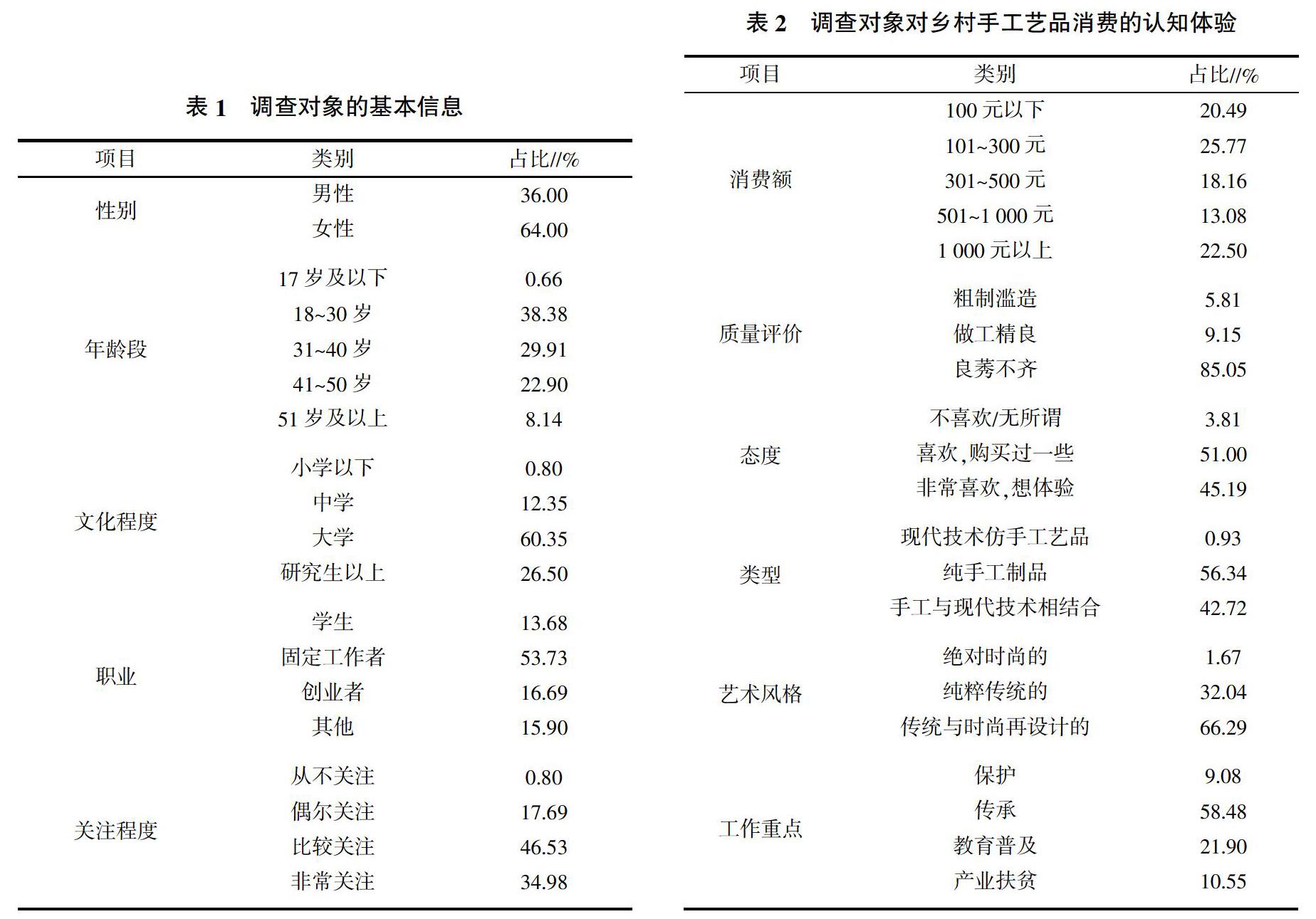

調查問卷第一板塊單選題反映的是調查對象的基本信息,結果見表1。由表1可知,調查對象的男女比例為36∶64,女性比男性對于手工藝品的關注度更高。年齡構成中填寫問卷的有91.19%在18~50歲,青年人和中年人更愿意配合手工藝問卷的調查。受訪者的學歷層次比較綜合,多數學歷較高。通過與調查對象面對面訪談還了解到,大多數非物質文化遺產傳承人和手藝人的學歷目前還相對偏低。近幾年,年輕傳承人和手工藝創業者開始增多,學歷在逐漸提高。調查對象來自各行各業,多數工作穩定。在所有參與調研的受訪者中,對鄉村手工藝品消費毫無興趣的不到1%,而超過80%的受訪者都對手工藝品非常關注或者比較關注。

1.2 ?調查對象的認知體驗

第二板塊單選題是對鄉村手工藝品消費的認知體驗,調查結果見表2。由表2可知,受訪者的消費額相對平均,但在101~300元的消費占比最高,而1 000元以上和100元以下的消費也為數不少,介于300~1 000元的消費占比略低,說明這個檔位的鄉村手工藝品定位還有一定的市場空間。對于鄉村手工藝品的做工和質量,普遍認為目前手工藝品的質量一般,良莠不齊,只有少部分人認為做工精良或粗制濫造。對具有中國傳統或民族特色的鄉村手工藝品的態度方面,只有3.81%的人表示無所謂或不喜歡,而表示喜歡并購買過的有51.00%,還有45.19%的人表示非常希望能體驗到這類產品,表明對鄉村手工藝品的消費愿望是占絕對多數的。對于鄉村手工藝品的偏好,從技術手段角度來看,56.34%的人喜歡純手工制作的產品,42.72%的人愿意接受手工與現代技術相結合的做法,只有0.93%的人喜歡用現代技術仿手工藝的產品。從藝術風格數據來看,66.29%的人喜歡傳統與時尚再設計相結合的鄉村手工藝品,32.04%的人喜歡純粹傳統的制品,1.67%的人喜歡絕對時尚的手工制品。關于當前鄉村手工藝的發展,受訪者普遍認為傳承應該是當前工作的重點,占受訪總人數的58.48%;教育普及的呼聲也較高,占比為21.90%;支持產業扶貧的人數占比為10.55%;而數據顯示,與幾年前剛流行非物質文化遺產概念時不同,單純地強調保護已明顯不是發展的工作重點,在受訪者中占比最低。

1.3 ?調查對象的綜合評價

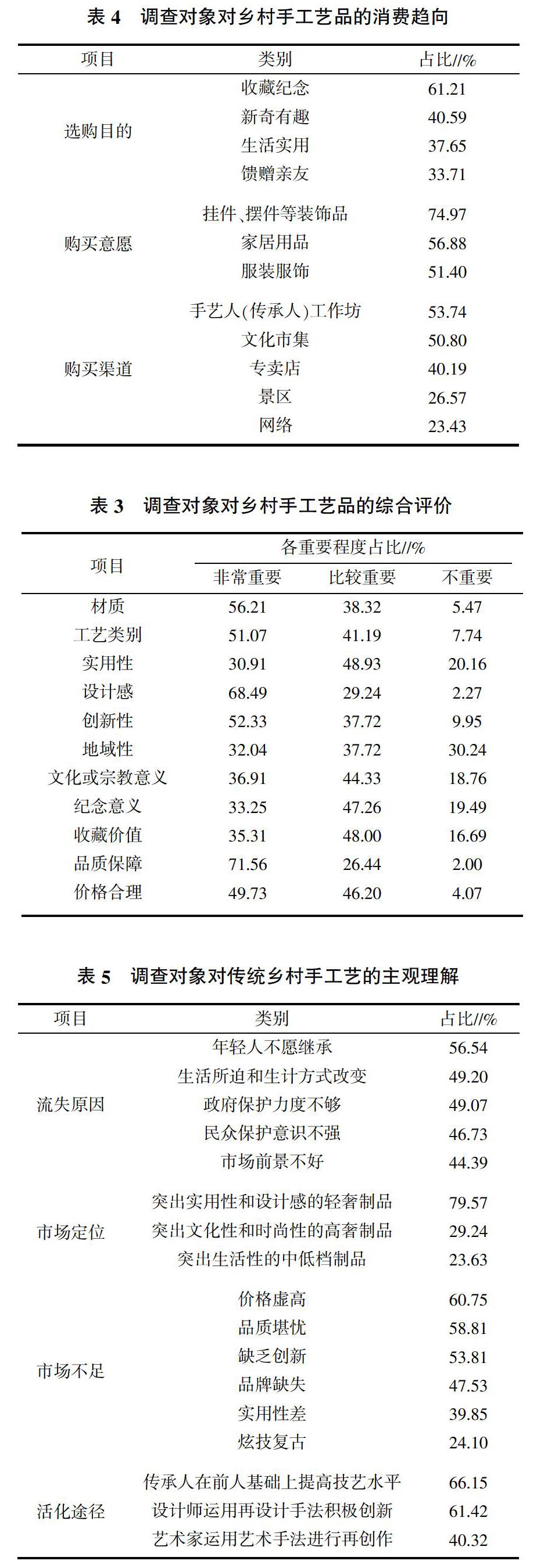

第三板塊的矩陣單選題是對鄉村手工藝品的材質、工藝、實用性、設計感、創新性、地域性、文化或宗教意義、紀念意義、收藏價值、品質保障、價格等方面特征的重要程度所做的綜合比較,調查結果見表3。由表3可知,受訪者認為品質保障和設計感最為重要,材質、創新性、工藝類別和價格屬性緊隨其后,實用性、紀念意義和收藏價值也比較重要,地域性則顯得最不重要。

1.4 ?調查對象的消費趨向

為了更深入掌握鄉村手工藝品的市場狀況,進一步設置了第四板塊的多選題,以此來了解手工藝品的購買目的和渠道。由表4可知,受訪者通常購買鄉村手工藝品的目的最主要是收藏紀念,其次是新奇有趣、生活實用,也有部分是用來饋贈親友。關于手工藝品類型的喜好,多數人喜歡掛件、擺件等裝飾品,家居用品和民族服裝服飾也有相當多的愛好者。在鄉村手工藝品的購買渠道中,手藝人(傳承人)工作坊、文化市集以及手工藝品專賣店是最主要的消費途徑,景區紀念品店不在人們的首選渠道之內,網絡渠道占比最低。

1.5 ?調查對象的主觀認知

第五板塊的多選題主要觀察人們對鄉村手工藝的主觀理解,調查結果見表5。由表5可知,對于傳統手工藝流失這一客觀現象,多數人認為年輕人不愿意繼承是最主要原因,其他如生活所迫和生計方式改變、政府保護工作力度不夠、民眾保護意識不強、市場前景不好等原因都不容忽視。關于鄉村手工藝品的市場定位,受訪者傾向于突出實用性和設計感的輕奢制品,而對突出文化性和時尚性的高奢制品以及突出生活性的中低檔制品呼聲不高。對于當前鄉村手工藝品市場的不足,受訪者認為價格虛高、品質堪憂、缺乏創新的問題比較突出,而品牌缺失和實用性差也是不可忽視的因素。對于傳統手工藝的活化途徑,人們更多地寄希望于傳承人在前人基礎上提高技術水平,堅持創作有傳統文化意義和民族符號的作品;也希望設計師運用再設計手法將手工藝類非物質文化遺產題材轉化為家家可備、人人可用的時尚生活用品。

第六板塊的意見欄部分,共收到1 172條有效回答,受訪者提出了許多非常有建設性的建議。他們普遍希望政府能夠在手工藝類非物質文化遺產的保護、傳承與創新中發揮最大的作用,加強民間手工藝組織的建設,倡導工匠精神,對鄉村手工藝的傳承人和創新者給予真正的幫助和扶持,為非物質文化遺產產品提供展示平臺和銷售渠道;認為教育普及是傳承的重要渠道,大學、中學、小學和社區街道、農村都應該開設相關的課程或培訓,舉辦手工體驗活動,培養民眾對本民族文化的興趣;創新是傳統手工藝的必經之路,但應該與當代生活相結合,開發出適合時代的產品;對非物質文化遺產的宣傳和包裝不能過度,價格定位不應與實際價值脫節,產品定位不能偏離市場軌道。也有些從業者表現出對假非物質文化遺產的擔憂,擔心盲目開發傷害真正的非物質文化遺產。手工藝的版權保護也是人們比較關注的問題。

2 ?手工藝品消費存在的問題及發展趨向與建議

宏觀來看,傳統手工藝在建國以來一直都是納入工業管理的范疇,但這種集約式、規模化和標準化的管理規范所造成的弊端顯而易見,一是文化性弱,缺乏創新意識;二是個性化嚴重不足;三是惡性競爭導致的粗制濫造現象極為嚴重[3]。近年來,隨著傳統文化的復蘇,手工藝的傳承創新已經是當今社會發展中的一股重要力量。然而,當前傳統手工藝發展極不均衡。以北京“燕京八絕”為例,玉雕、景泰藍、花絲鑲嵌的生存狀況相對較好,牙雕、京繡、宮毯、金漆鑲嵌和雕漆工藝因為與現代日常生活脫節,已經接近無人傳承,難以為繼的境地[4]。北京工藝美術界所倡導的“京作”雖然依靠國際活動和賽事作為“國禮”保持著發展優勢[5],但仍然是以延續宮廷技藝為主,創新略顯不足,與大眾的消費水平以及審美趣味還有相當的距離[6]。同時,鄉村手工藝缺乏知名品牌和有影響力的產品。受限于創新方式,“萌”文化和Q版卡通形象占據整個文創市場的主流[7]。此外,鄉村手工藝人才的培養和教育體系的建設仍然沒有明顯的改善[8],多數從業者都還是憑借著興趣愛好或者為了維持生計在堅持,中等職業教育和高等教育對于手工藝傳承創新的投入和關注程度與傳統文化復興的步調尚未達成一致[9]。

2.1 ?存在的問題

2.1.1 ?鄉村手工藝品消費尚未搭上網絡營銷的順風車 ?鄉村手工藝品的消費方式中,網絡消費占比最低。而如今,網絡消費已經成為當代人生活方式的重要部分,從每年超過50%的增長規模來看,網絡消費在傳統手工藝市場的缺席,表明手工藝產品更強調細節和品質,或者消費者更愿意通過現場的體驗形成消費而非看得見摸不著的網絡。

2.1.2 ?從業人數和創新能力制約鄉村手工藝品消費的發展 ?文創產業開發無疑已經成為手工藝類非物質文化遺產傳承創新的必經之路,人們都希望看到傳統手工藝能夠走進公眾的生活;傳承人、設計師、創業者也都在通過各自的努力,以創新設計活化非物質文化遺產項目的精神內涵,堅持研發讓非物質文化遺產產品走進千家萬戶的文化衍生品。但從業人數和創新能力是明顯的制約因素,傳統手工藝傳承人流失仍然是當今非物質文化遺產傳承的主要問題,而從事手工藝產品研發的創業者中,創新能力的提升也是發展的重點所在。

2.1.3 ?政府為主導的產業扶助有待加強 ?對于如何更好地傳承與發揚鄉村手工藝類非物質文化遺產,從調查數據以及建議中可以看出,以政府為主導加強政策的扶持和傳統文化的宣傳推廣仍是民心所向,教育普及和提高民眾的保護意識也是人們的普遍愿望。同時,一些來自民間的傳承人和創業者積極投身于手工藝類非物質文化遺產的傳承與創新事業之中,在商業和公益的軌道上尋找各自的角色定位。

2.1.4 ?實用、美觀、經濟原則未能充分體現 ?從調研數據可以看出,人們普遍關心傳統手工藝的創新轉化,更希望能購買到實用美觀、價格合理的手工藝產品,而不僅僅是觀賞品,但目前市場流通的大多數手工藝品仍以觀賞為主,實用性、設計感、經濟性均未達到大眾消費的需求。通過調研走訪了解到,不論是傳承人還是創業者,都已經開始意識到實用、美觀、經濟的重要性,希望能夠與具有國際視野的創新設計團隊合作,開發出符合時尚審美需求的手工藝品。

2.2 ?發展趨向

綜合上述問題,當前鄉村手工藝品消費的發展趨向主要有以下幾方面。

2.2.1 ?以消費促進鄉村手工藝類非物質文化遺產保護的活態傳承 ?鄉村手工藝類非物質文化遺產僅有傳承人和作品是不夠的,許多從業者都很清楚非物質文化遺產的保護與傳承首先必須要有消費、有市場,這就需要強調“活態傳承”的理念。中國藝術研究院王文章研究員[10]指出非物質文化遺產保護工作中“活態傳承”的真正內涵:“本真性繼承前人技藝的同時,還應結合傳承人自身體驗加以豐富綜合,創新創造地傳下去。……不應是凝固的保護,讓其成為文物,而是在繼承的基礎上創新。有些項目適合于發展生產,制造產品,政府應積極引導扶持這些項目,在生產和創作中,實現經濟社會效益與傳承發展雙贏”。原央視著名主持人趙普也曾說過:“買賣是最好的保護,使用是最好的傳承”。多數非物質文化遺產從業者經過多年的情懷糾結與商業浪潮的“摔打磕碰”,已經深諳這個道理,不再沉醉于非物質文化遺產展演表面的榮光,逐漸開始沉下心來,以匠人精神打磨各具特色的高品質手工藝品,努力讓手工藝融入生活消費之中,以消費市場為導向踐行活態傳承的理念。

2.2.2 ?以非物質文化遺產再設計理念挖掘特色文化 ?設計服務是拉動消費、刺激市場的有效手段。中國鄉村手工藝中對傳統技藝和老式紋樣的直接套用已經無法滿足當代人的審美需求,各類手工藝項目紛紛挖掘傳統非物質文化遺產資源,貫徹非物質文化遺產再設計理念,引入再設計團隊和再設計方法,為特色手工藝量身定制傳承創新策略,以設計創新的專業力量幫扶手藝人進行在地制造,使特色傳統手工藝成為地方上的文化名片。北京地區的北京絹人、京扇子、密云三燒都是比較成功的例子,也為周邊鄉村的產業振興探索出了一條致富脫貧的通路。

2.2.3 ?城鄉融合跨界共贏 ?國際化大都市創新創業人才集中,適于向鄉村輸送人才,為鄉村文化振興作出貢獻。中國婦女發展基金會設立了“媽媽制造火焰計劃專項基金”,通過建立“媽媽制造”手工藝合作社的形式,帶動民族地區的媽媽們就地創業,改變“輸血式”的扶貧,幫助手藝人實現“自我造血”,通過勞動獲得尊嚴和穩定的收入,從而有效緩解了農村的留守兒童和空巢老人等社會問題;北京志愿者聯合會鄉村文化保護與發展志愿者協會(RCRA)發起的的“中國鄉村文化保護與發展志愿行動”,帶動了數以萬計的來自都市心系鄉村的創客投身于鄉村的扶貧攻堅;阿里巴巴集團借助其強大的電子商務平臺啟動“匠倉”項目,開展鄉村文化節,向全國展示鄉村特色文化,促進特色農產品、工藝品和旅游產品的線上線下銷售;唯品會的“唯愛工坊”與鄉村手藝人合作開發手工藝消費產品,以銷售利潤反哺手藝人,展現了商業平臺的公益擔當;著名音樂人朱哲琴跨界開創“看見造物”品牌,為傳統手工藝搭建定制平臺,用公眾人物的強大號召力推動傳統手工藝與當代設計的融合,支持民族手工藝的傳承。這些城鄉融合、跨界攜手的商業大聯合成為手工藝品走出鄉村的重要媒介,為更廣泛的城鄉共贏奠定了實踐基礎。

3 ?鄉村手工藝品消費升級的策略性建議

綜合問卷調查和對問題與趨向的分析,調查人員對鄉村手工藝品的消費升級提出如下策略性建議:①結合政策導向和行業發展動態,政府層面需要加大政策扶持和文化宣傳力度,搭建跨界融合的服務平臺。②教育部門和社會力量深化改革教育模式,共同推進人才培養機制,增強手工藝類非物質文化遺產傳承人和從業者的自主創新能力,培養匠人精神,提升手工藝品品質,促進非物質文化遺產活態傳承。③藝術設計領域以非物質文化遺產再設計理念和方法助推產品的創新研發和自主品牌建設。④手工藝傳承人和從業者需要合理定位,樹立品牌意識,保護自有知識產權,價格回歸市場軌道。⑤圍繞當代生活的客觀需求,手工藝產品設計與生產要加強與時尚生活美學和科學技術的跨界融合。⑥手工藝創新的基本方向是讓產品進入生活,在生活中活化,通過在地制造實現非物質文化遺產的生產性保護、生活性傳承、再設計開發。

希望鄉村手工藝類非物質文化遺產創客的創新再設計能夠為傳統手工藝帶來新的面貌和綜合消費渠道,在地制造能夠給鄉村勞動者帶來切實的福利,彼此的融合能夠促進文化產業設計與制造品質的升級以及優秀傳統文化在當代社會生活中的復興。傳統手工藝品消費的出路不是復制傳統、再現精品,而是要以活態流變的創新理念,緊跟時尚熱點,持續創新,回歸本質,關注生活,不斷優化,跨界融合,如此才能在激烈的市場競爭中保持鄉村手工藝獨特的文化吸引力。

參考文獻:

[1] 張紹元,李曉慧.文化自信:中華優秀傳統文化核心思想理念讀本[M].北京:中國言實出版社,2017.

[2] 中共中央 國務院關于實施鄉村振興戰略的意見[M].北京:人民出版社,2018.

[3] 申文廣.當代北京工藝美術現狀解析[A].2016工藝美術青年論壇暨第四屆北京工藝美術年會論文集[C].北京:北京聯合大學藝術學院,2016.184.

[4] 陳小川.突破傳統文化發展困局[J].中國新時代,2013(11):6.

[5] 徐 ?鍵.當代中國“國禮”中的政治傳播及文化輸出研究[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2017(7):165-167.

[6] 華覺明.傳統手工藝的創新之路[J].上海工藝美術,2013(4):18-19.

[7] 王采蓮,李 ?婷,周麗娜.基于“萌”文化現象的創意文具設計[J].包裝工程,2014(10):50-54.

[8] 趙雄貴.手工藝培訓“元素模式”之研究[J].蘇州工藝美術職業技術學院學報,2014(2):1-2.

[9] 劉 ?暢.芻議職業教育與傳承民間手工藝[J].職教通訊,2013(17):5-6.

[10] 王文章.非遺保護傳承不能喪失自我品格[N].湘聲報,2016-10-14(A3版).