恩斯特小提琴練習曲第一首結構與演奏技巧分析

【摘要】19世紀是小提琴演奏飛速發展的時代,繼意大利小提琴演奏家帕格尼尼極大地發展了小提琴的技巧和表現力后,恩斯特成為了他最成功的繼承者,并進一步提升了小提琴的技巧和表現力。恩斯特在他的六首小提琴練習曲中加入了復調的創作手法,研究他的練習曲對小提琴演奏有重要意義。通過研究練習曲第一首的演奏技巧與結構,對了解他創作中的復調構思有很大幫助。

【關鍵詞】恩斯特;練習曲;復調;演奏技巧

【中圖分類號】J616? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A

一、H.W. 恩斯特生平介紹

海恩里希·威廉姆·恩斯特(Heinrich Wilhelm Ernst 1814-1865)出生于捷克東部的摩拉維亞,是著名的小提琴演奏家、作曲家。他在創作中找到了用復調思維構思小提琴作品的新方式,即將復調的作曲手法與炫技手法相結合,對小提琴復調作品的演奏與創作作出了巨大貢獻,被人們認為是帕格尼尼(1782-1840)最偉大的繼承者。

恩斯特自始至終都在努力模仿和趕超帕格尼尼,他的演奏和創作清晰地反映了帕格尼尼的影響。但是,僅僅認為恩斯特完全處于被帕格尼尼影響下是不公平的。事實上,他還同時受到法國小提琴學派的影響。后期他發展了自己的創作風格,具體表現為對于復調技法的運用,創作出一些令人激動的樂段。更值得一提的是,他對雙音、和弦以及雙泛音等技巧的創作比帕格尼尼的炫技性作品更加具有挑戰性。

恩斯特的炫技性作品和帕格尼尼類似,以變奏曲為主。他大部分的作品運用了高級且復雜的技巧,同時通過這種技巧的變換來突出旋律主題。他是一個大膽的炫技作曲家,他創作了六首帶有復調構想的練習曲,其中有一些技巧的難度甚至超過了帕格尼尼隨想曲。在這些練習曲中,他要求極大限度地在演奏中發揮樂器的表現力。

恩斯特同時也是浪漫主義時期第一個嘗試用極高難度的技巧去創作小提琴復調音樂的作曲家,他的創作結合了變換復雜的各種演奏技巧,他的雙音極具表現力,大量運用三度、六度、八度、十度,這些高難度的雙音結合在一起演奏很難單一地靠機械的技巧去控制。在恩斯特連奏部分的創作中,可以明顯感覺到抒情部分的實際演奏難度比它們在譜面上看起來大很多。原因在于他要求在很快的速度中連貫地演奏,而這樣的速度對于演奏的連貫性而言難度很高。總的來說,他的音樂創作不斷地探索小提琴演奏的極限。

二、恩斯特小提琴練習曲第一首創作背景

恩斯特的六首復調練習曲沒有作品號,但它們可能是非常晚期的作品。因為在1864年的時候,小提琴演奏家約阿希姆(1831-1907)才聽到這幾首作品。演奏這幾首作品的難度是空前的,尤其是其中的第一首、第二首、第三首和第六首,在技巧上難度十分大。這幾首練習曲是用來訓練高難度左手技巧的最好的材料。

第一首練習曲題獻給了捷克小提琴演奏家和作曲家斐迪南·勞布(Ferdinand Laub,1832-1875)。勞布出生于布拉格,1866-1874年擔任莫斯科音樂學院小提琴教授,他在當時是享譽歐洲的炫技派演奏家。柴科夫斯基稱他是“我們這個時代最好的小提琴家”。

三、恩斯特練習曲第一首結構和演奏技巧分析

(一)曲式結構分析

這首練習曲大體上可以分為三個部分,第一部分是精神抖擻的和弦,第二部分為連貫流暢的連奏,第三部分再現第一部分的和弦主題,進入尾聲后在明亮燦爛的主和弦上結束全曲。其曲式結構如下:

這首作品由一個活潑的類似吉格舞曲的音樂構思貫穿全曲,通過變換節奏型及聲部高低使得旋律線條變得有趣。第一段由兩個主要樂句組成:第一個樂句開始于F大調主和弦;第二個樂句和弦在第一個樂句中的和弦基礎上更厚重,由屬和弦開始。這個樂段始終貫穿著柱式和弦、八分音符、十六分音符以及十六分休止符的音型組合。見譜例1。

這種組合使得整個樂段的吉格舞蹈的特性突顯出來,并且充滿動力。旋律聲部上下交形成對比。

第二段主要由兩個主要樂句加上變化再現構成。第一個樂句中旋律線條隱藏在一大串十六分音符中,在聽覺上似乎是由兩把小提琴互相配合演奏完成。見譜例2。

如譜例2所示,旋律主線音為標記出來的這些音符。在一連串音符中隱伏主旋律音是恩斯特創作的一大特征。該段中的第二個樂句在第一個樂句的基礎上縮減了音值的長度,仍然保留了停頓帶跳躍的節奏型,豐富了旋律線條的伴奏部分。

第66-75小節是一段間奏,調性回到F大調,在中段與再現段之間起到承接過渡的作用。大量雙音的使用讓音響效果更加明亮,加深旋律線條隱伏的層次。將呈示段的吉格舞蹈節奏音型變形,保留了跳躍和停頓的感覺。

作品尾聲部分的聲部音域變高,加了更多的重音,旋律張力擴大,和聲織體加厚。最后,屬和弦和主和弦交替出現,在一小段分解主和弦的華彩音型之后結束。

整首作品調式特征明顯,層次分明。活潑跳躍的吉格舞曲節奏貫穿全曲,曲中插入一段抒情流暢的旋律,使得整首作品的音響效果豐富并且突出了主題。

(二)演奏技巧分析

恩斯特的這首練習曲是一首詼諧曲,表情術語為Con Spirito (精神抖擻地)。第一段是大量的和弦,同時帶有顫音,演奏和弦的時候要突出旋律音。 大量的和弦和雙音密集地排列,對左手手指獨立性有很高的要求。旋律聲部隱藏在和弦中,可先將旋律音按照節奏型單獨演奏出來,將旋律聲部的線條連貫地記在腦中。

在演奏和弦的時候要將弓子稍微立起來一些,讓更多的弓毛貼住琴弦,使琴弦充分震動。左手手指要提前準備,要做到和弦一把抓,并加入揉弦。和弦演奏完之后,短促地奏出休止符后的十六分音符。隨后是八分音符加顫音的演奏,從指根發力到之間,手指之間相互獨立,保證手指的彈性。

在第二段中,演奏好主旋律和伴奏音符的層次感是至關重要的。在上一章節中,對這一段中的主旋律音做了標記,在效果上要求像是兩把小提琴共同演奏完成的。可以將旋律部分單獨練習,以對旋律線條有基本的把握。然后,單獨練習流暢的伴奏聲部,之后將兩個聲部合起來。旋律線條的演奏要如同小溪流水一樣綿延不斷,多加點力度突出旋律音。這一段的創作是恩斯特復調構思的一個代表,將旋律線條隱伏在聲部進行中,使得演奏富有趣味。

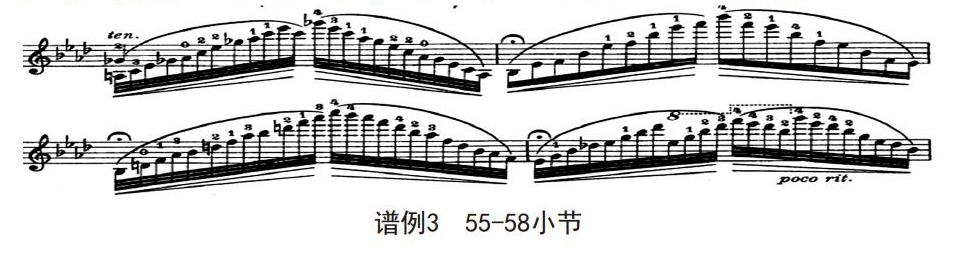

第二段之后的間奏類似于一段炫技的華彩,一連串的琶音伴隨著明顯的強弱起伏,音區跨度大。見譜例3。

間奏要求演奏速度快,并且旋律線條流暢。旋律線條相比展開段,音符時值縮短,旋律線條干脆簡潔。同時伴隨著漸強漸弱記號來突出旋律的起伏,保持了上行漸強下行漸弱的基本模式。在演奏漸弱部分的時候,弓段減少,同時用右手將弓子稍稍抬一點使弓子在琴弦上的重量減輕。加力度時在弓子重量的基礎上加上手的重量,同時使用較長弓段演奏。

恩斯特的這首作品由兩個基本音樂構思貫穿全曲,大量運用了和弦和連奏。作為復調性質的小提琴作品,需要將旋律音特別突出,使聲部明晰。整體上,作品的基調是詼諧跳躍的,中間穿插帶有抒情性的旋律線條,使得音樂層次更加明晰,音響效果更加豐富。

著名小提琴教育家楊格列維奇提到,恩斯特的作品對小提琴技巧的訓練是十分有益的。尤其在訓練手指動力時,它們的幫助勝過帕格尼尼的作品。這首作品對演奏者在掌握突出旋律線條的演奏能力上很有幫助。因此,對于恩斯特這首帶有復調構思的小提琴作品的學習很有意義。

恩斯特的第一首練習曲在創作上沿襲了帕格尼尼的創作風格,對于在演奏和弦以及大串音符的過程中突出旋律主題的旋律訓練具有重要意義,同時對掌握浪漫時期小提琴炫技作品有很大幫助。

參考文獻

[1]M.W Rowe,Heinrich Wilhelm Ernst :Virtuoso Violinist. Ashgate,2008.

[2]Fan Elun,The life and works of Heinrich Wilhem Ernst(1814-1865)with emphasis on his reception as violinist and composer,Cornell University.

[3]Masha Lankovsky,The Russian Violin School:The legacy of Yuri Yankelevich,Oxford University Press,2016.

[5]楊寶智主編,顧應龍,黃輔棠編:學琴奧妙 精辟索引——林耀基小提琴教學法導航[M].上海:上海音樂出版社,2017.

作者簡介:鄒梁君,女,博士 ,湘南學院音樂學院教師。