清胃合劑治療脾胃濕熱型慢性萎縮性胃炎臨床觀察

凌子青 朱梅萍

摘要:目的觀察清胃合劑治療脾胃濕熱型慢性萎縮性胃炎的臨床療效。方法選取2015年3月—2016年12月曙光醫(yī)院門診符合納入及排除標(biāo)準(zhǔn)的脾胃濕熱型慢性萎縮性胃炎患者60例,隨機(jī)分為治療組30例和對照組30例。治療組給予清胃合劑,每天2次,每次35 mL;對照組給予三九胃泰,每天2次,每次1包。治療12周后,觀察比較2組患者服藥前后的臨床癥狀及生存質(zhì)量。結(jié)果2組內(nèi)治療前后癥狀總積分比較均有顯著差異(P<001);治療組總有效率為9997%,對照組總有效率66667%,2組比較,有顯著統(tǒng)計(jì)學(xué)差異(P<001)。結(jié)論清胃合劑治療脾胃濕熱型慢性萎縮性腎炎具有一定的療效。

關(guān)鍵詞:慢性萎縮性胃炎;脾胃濕熱型;清胃合劑;三九胃泰

中圖分類號:R573文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B文章編號:1007-2349(2019)11-0039-02

慢性萎縮性胃炎(CAG)指的是以胃黏膜固有腺體發(fā)生萎縮為主要臨床癥狀的慢性炎癥,中醫(yī)根據(jù)其臨床表現(xiàn),將其歸屬于“胃脘痛”、“痞滿”等范疇。許多醫(yī)家根據(jù)脾胃的生理病理特性,對本病的病因病機(jī)進(jìn)行了深入研究,總體上認(rèn)為本病病位在胃,但與脾、肝等臟相關(guān),病性分為虛、實(shí)兩個方面。薛生白《濕熱病篇》指出,脾胃為濕熱病變的中心。章虛谷亦云:“濕土之氣,同類相召,故濕熱之邪,始雖外受,終歸脾胃。”濕熱之邪四季均可為患,或偏于濕,或偏于熱,或濕熱并重,且常兼其他病機(jī),如陰虛夾濕熱、肝胃郁熱等[1]。

相關(guān)研究發(fā)現(xiàn)CAG的發(fā)展變化在胃癌演變過程中起著重要的作用,因此,要對慢性萎縮性胃炎要及時的確診,并制定相關(guān)治療計(jì)劃。目前現(xiàn)代醫(yī)學(xué)尚無有效的治療方案。

清胃合劑是曙光醫(yī)院名老中醫(yī)姚潔明主任醫(yī)師研制的經(jīng)驗(yàn)方。姚潔明主任醫(yī)師經(jīng)過多年研究,認(rèn)為患者平素飲食不節(jié),嗜食膏粱厚味,乃至濕濁內(nèi)生是胃脘痛主要成因之一,情志失調(diào),肝失疏泄,郁而化熱,肝胃不和是其主要病機(jī)之二,二者相合則濕熱。因此,姚潔明主任治療以清化濕熱,兼以疏肝和胃為法,擬定清胃合劑,以經(jīng)方合用為核心組方,濕熱去,氣機(jī)暢,脾胃功能得以恢復(fù)。既往清胃合劑的臨床研究主要從中醫(yī)病證“胃脘痛”角度開展,尚無對主要適應(yīng)病種如CAG的病證結(jié)合臨床研究及相關(guān)資料。本課題擬采用隨機(jī)分組、平行對照方法,觀察清胃合劑對CAG臨床證候療效。現(xiàn)將結(jié)果報(bào)道如下。

1資料與方法

11一般資料將本院在近年來收治的脾胃濕熱型CAG 患者共計(jì)60例作為研究資料,其中男40 例,女20例,患者的年齡為30~64歲,患者的平均年齡為558 歲。

12診斷標(biāo)準(zhǔn)參照 2010 中華中醫(yī)藥學(xué)會脾胃病學(xué)會制定的《慢性萎縮性胃炎中醫(yī)診療共識意見》[2]:主癥:胃脘痞悶或脹痛,舌質(zhì)紅苔黃厚或膩。次癥:胃脘灼熱,口苦口臭,惡心或嘔吐,大便粘滯或稀溏,脈滑數(shù)。具備全部主癥,兼見次癥2項(xiàng)以上,即可診斷為脾胃濕熱證。

13治療方法

131治療組清胃合劑濃縮劑(上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院院內(nèi)制劑),每日2次,每次35 mL(溫水沖服至200 mL),飯后1 h服用。主要組成:黃連、黃芩、枳殼等。由曙光醫(yī)院藥劑室提供。

132對照組三九胃泰顆粒(國藥準(zhǔn)字Z44020705),每日2次,每次1包,飯后1 h服用。主要組成:三叉苦、兩面針、九里香、木香、茯苓、黃芩、白芍、地黃等。由曙光醫(yī)院中成藥房提供。

2組均連續(xù)治療12周。治療前及治療1個療程后,詳細(xì)詢問病人,填寫量表。觀察期中忌飲酒、吸煙、飲濃茶、咖啡、辛辣刺激性食品。觀察期間控制使用與本病治療相關(guān)的中成藥、其他PPI、H2受體拮抗劑及胃黏膜保護(hù)劑等。若配合使用,則使用不超過2周,并進(jìn)行記錄。

14療效標(biāo)準(zhǔn)癥狀積分:采用尼莫地平法作為評定標(biāo)準(zhǔn),療效指數(shù)=(治療前臨床證候積分-治療后臨床證候積分)/治療前臨床證候積分×100%;療效標(biāo)準(zhǔn):其中療效指數(shù)≥95%為臨床痊愈;95%>療效指數(shù)≥70%為顯效;70%>療效指數(shù)≥30%為有效;療效指數(shù)<30%則為無效

15統(tǒng)計(jì)學(xué)方法應(yīng)用SPSS210 統(tǒng)計(jì)軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),計(jì)量資料應(yīng)用平均值±標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行表示,計(jì)量資料比較應(yīng)用獨(dú)立樣本t進(jìn)行檢驗(yàn),應(yīng)用χ2進(jìn)行檢驗(yàn),以P<005 為有顯著的統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2結(jié)果

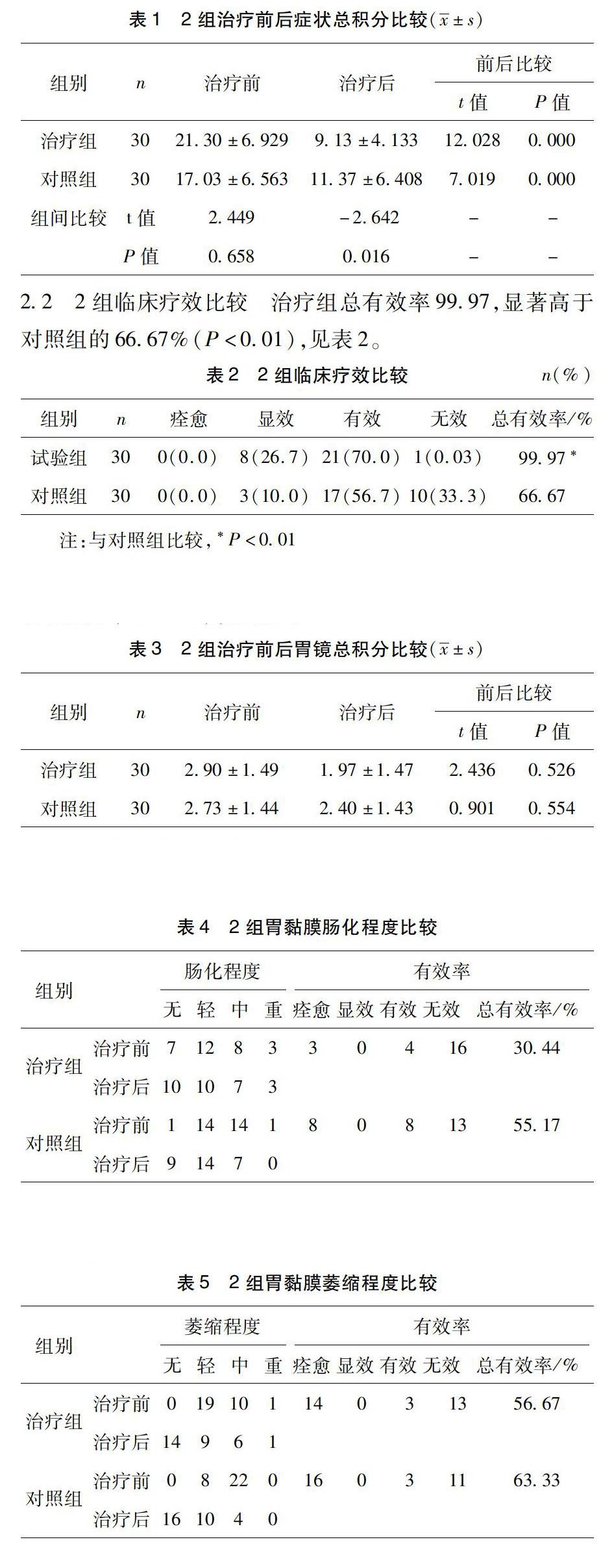

212組治療前后癥狀總積分比較治療組治療前癥狀總積分為(2130±6929)分,治療后為(913±4133)分,與治療前相比顯著差異(P<001);對照組治療前癥狀總積分為(1703±6563)分,治療后為(1137±6408)分,與治療前相比有非常顯著性差異(P<001);2組間治療后積分比較,有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異(P<005)。見表1。

222組臨床療效比較治療組總有效率9997,顯著高于對照組的6667%(P<001),見表2。

23胃鏡總積分比較2組胃鏡總積分治療前后比較無顯著性差異(P>005),見表3。

242組胃黏膜腸化程度比較2組胃黏膜腸化程度比較,無顯著性差異(P>005),見表4。

252組胃黏膜萎縮程度比較2組胃黏膜萎縮程序比較,無顯著性差異(P>005),見表5。

3討論

清胃合劑中包含有柴胡、枳殼、芍藥、川楝子、延胡索、吳茱萸、黃連、黃芩、大黃、馬勃、土茯苓、浙貝母、煅瓦楞子等,具有清熱化濕、疏肝和胃、行氣止痛的功效,在既往的臨床應(yīng)用上多見于治療胃脘痛濕熱內(nèi)蘊(yùn)之證。研究提示清胃合劑及三九胃泰對于脾胃濕熱型CAG臨床癥狀總積分與癥狀療效均有較好的改善作用,且清胃合劑與三九胃泰具有顯著性差異,明顯優(yōu)于三九胃泰。

近年來中醫(yī)藥在治療CAG方面逐漸體現(xiàn)了特色和優(yōu)勢。CAG患者病情遷延不愈,反復(fù)發(fā)作,患者多脾胃受損,脾氣虛弱,脾虛無以運(yùn)化水濕,濕滯中焦,影響脾胃升降,而且濕邪可日久化熱,鞏陽等[3]認(rèn)為此病主要病機(jī)為虛實(shí)相兼、寒熱錯雜、升降失常[4]。因此患者多表現(xiàn)痞滿、胃痛,舌苔多為白膩苔或黃膩苔[4]。謝晶日[5]認(rèn)為,本病應(yīng)當(dāng)以“化痰”為病機(jī)之要,在治療時應(yīng)在化痰基礎(chǔ)之上隨證加減,以浙貝母、海藻、昆布、夏枯草、煅瓦楞子等化痰藥為主,當(dāng)脾胃濕熱時,應(yīng)清熱利濕,選用炒蒼術(shù)、厚樸、黃芩、黃連等藥。洪原淑[6]總結(jié)馬貴同教授經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為,本病的基本病機(jī)是脾虛失于健運(yùn),中焦氣機(jī)阻滯,久則病及血,亦可累及于肝,治療上應(yīng)以健脾益氣、疏通氣機(jī)為主[6]。趙凌杰等[7]總結(jié)認(rèn)為其病機(jī)有濕、滯、虛、瘀四個方面,脾胃虛弱,久失健運(yùn)則致水濕內(nèi)停,郁而化熱。治療時可根據(jù)濕邪和熱邪偏重而使用茵陳、蒼術(shù)、白豆蔻、藿香、黃芩、砂仁、車前子、蒲公英、半枝蓮、白花蛇舌草等。但是應(yīng)特別注意以輕化濕熱、健脾護(hù)胃為重點(diǎn),不可過投苦寒或淡滲之品。以上均與這與清胃合劑遣方用藥的思路與方法不謀而合。

參考文獻(xiàn):

[1]魏玉霞慢性萎縮性胃炎近10年中醫(yī)文獻(xiàn)研究[D].北京:北京中醫(yī)藥大學(xué),2012

[2]張聲生,李乾構(gòu),黃穗平,等慢性淺表性胃炎中醫(yī)診療共識意見(2009,深圳)[J].中國中西醫(yī)結(jié)合消化雜志,2010,(3):207-209

[3]鞏陽,魏瑋辛開苦降法合“標(biāo)準(zhǔn)三聯(lián)”治療幽門螺桿菌[J].世界中西醫(yī)結(jié)合雜志,2014,9(4):379-385

[4]蔡峰海中醫(yī)舌診與慢性胃病辨證分型的臨床分析[J].中外醫(yī)療,2009,28(33):94

[5]謝晶日,李明,張楊慢性萎縮性胃炎中醫(yī)治療體會[J].中醫(yī)藥信息,2208,25(6):52-53

[6]洪原淑馬貴同辨治慢性萎縮性胃炎經(jīng)驗(yàn)[J].上海中醫(yī)藥雜志,2007,41(8):11-13

[7]趙凌杰,柳鳳蘭淺議慢性萎縮性胃炎的中醫(yī)證治特點(diǎn)[J].四川中醫(yī),2002,20(5):16-17

(收稿日期:2019-08-08)