非物質社會背景下的手機人性化設計再思考

宋仕鳳?錢筱琳

摘 要:手機是重要的交流工具,根據非物質社會的特點,研究手機人性化設計具有現實意義。本文基于人性化的自然屬性和社會屬性兩部分內容,以3款手機為例,通過對手機形態和操作方式的非物質特征進行分析,提出從“物質”到“非物質”的人性化設計新思路,并給出設計研究實例,為手機研發設計提供借鑒和參考。

關鍵詞:產品設計;非物質社會;人性化設計;手機

人類已從物質特征的“工業時代”走向非物質特征的“信息時代”,生產技術有了質的飛躍,產品的信息化、數據化特征日趨明顯。手機設計也備受大眾關注,從滿足用戶的功能需求和審美需求,到逐漸關注更加人性化和更容易被用戶接受的交互體驗,手機設計面臨從物質化到非物質化的轉變。

與物質產品不同,信息時代的產品人性化設計既包含有形的顯性要素,又包含了無形的隱性要素。顯性要素表現為物質化視覺形式,隱形要素表現為非物質化的交互及體驗。在非物質社會趨勢下的信息化、數據化時代,人性化的非物質表達方式將是設計師面臨的重要考驗。

1 非物質社會趨勢背景下人性化設計觀的界定

19世紀末開始的工業時代是一個物質積累的社會形態,20世紀末以來的信息時代標志著非物質社會悄然而至。非物質社會的設計特征是設計對象的信息化、數據化、虛擬化。在這種趨勢下,產品人性化設計以非物質化內容為主,逐漸從形態、人機尺寸等物質層面過渡到交互、體驗等非物質層面。

“人性”一詞在《辭海》中解釋的本質內容包含人的自然屬性和社會屬性。在設計中,自然屬性和社會屬性是詮釋人性化的理論基礎:一是人的自然屬性包含生存和安全、自然界元素、人體尺寸、自然匹配、五官感覺規律。二是人的社會屬性包含體驗、互動、行為習慣、地域文化。非物質趨勢下的人性化設計顯性要素逐漸弱化,人的自然屬性和社會屬性更多地體現在隱性要素中。如蘋果觸屏手機弱化形態復雜度,虛擬按鍵代替傳統實體鍵盤,觸屏更符合人的行為習慣;界面強調交互、信息反饋效率。

非物質趨勢下的人性化設計是基于物質的,物質的媒介是創造信息、服務價值的基礎。非物質趨勢下的人性化設計要立足上文中“人性”的本質內容,才能在產品設計中不偏離人的需求。本文以手機為例,通過手機案例中顯性要素和隱性要素的設計轉變,分析非物質趨勢下的人性化設計思路。

2 手機產品的非物質特征及人性化設計分析

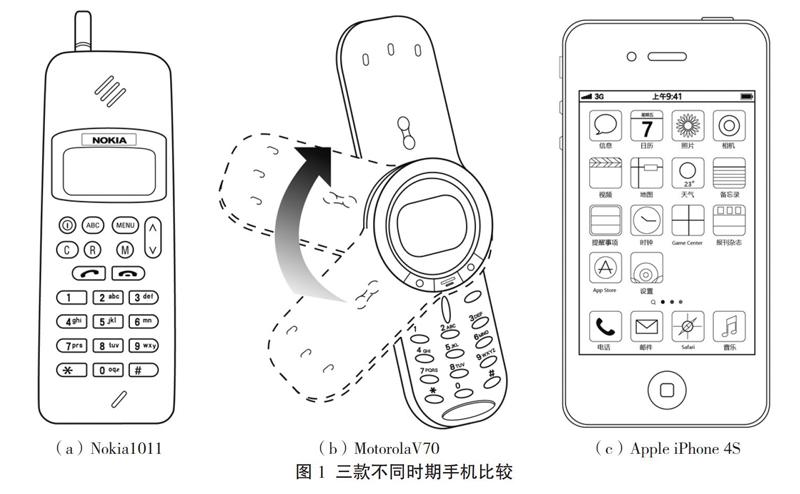

從手機的外觀形式上分類,主要有20世紀90年代的直板手機、21世紀初的翻蓋手機以及目前的觸屏手機3個階段。如圖1所示,本文選擇Nokia、Motorola和Apple三個主要品牌,分別以1992年問世的Nokia1011型號、2002年上市的MotorolaV70型號和2012年面市的Apple iPhone 4S型號三款產品為例,透過手機形態和操作方式的設計演變,分析人性化設計的非物質趨勢。

2.1 外觀形態趨向非物質特征

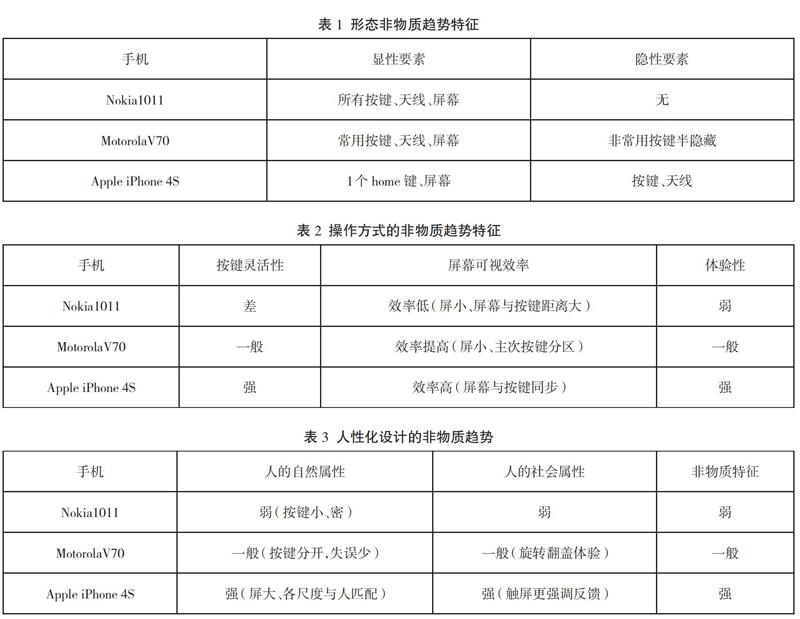

如圖1中(a)(b)(c)三款手機,主要從按鍵群、天線、屏幕3個形態部分,分析它們從顯性要素到隱性要素的非物質趨勢變化。Nokia1011可以說是諾基亞移動電話的鼻祖,作為直板手機,它的按鍵形態突出,天線明顯,形態復雜度高。MotorolaV70是直板手機和觸屏手機的過渡產品,也是翻蓋手機的成熟之作,按鍵隱藏到蓋子內部,手機形態更有層次性和條理性。Apple iPhone 4S形態以home鍵和大屏幕為主要特點,按鍵虛擬化于系統界面中,非物質的隱性要素設計顯著。由此可見,這3款手機的外觀形態是趨向非物質特征的。

2.2 操作方式趨向非物質特征

手機操作方式是人性化設計的關鍵部分。如表2所示,從按鍵的操作靈活性、屏幕可視效率、操作體驗性3個方面,分析3款手機操作方式的人性化及非物質演化趨勢。Nokia1011屏幕和按鍵分開,使用者在操作時要從按鍵輸入兼顧到屏幕顯示,物質性約束明顯,導致操作靈活性和效率低。Motorola V70的360°旋轉翻蓋設計及按鍵分區,提高了操作靈活性和效率,旋轉打開的過程讓使用者體驗到無限樂趣,強調人的互動需求,是人類社會屬性的人性體現。Apple iPhone 4S把手指觸摸引入人機交互,目標放大縮小和手指的動作特征匹配,操作靈活性和效率增強。3款手機操作方式的人性化體現在物質性約束逐漸減少,非物質的體驗性增強,這是人性化設計的優化現象。

2.3 人性化設計策略

手機的人性化設計逐漸從“手機造型”轉移到“如何與手機交流”。如表3,結合自然屬性和社會屬性的人性本質,分析3款手機人性化設計的非物質趨勢。概括為3個設計策略:一是人性化設計從物質層面的造型轉向非物質層面的產品互動性。二是人性化設計從靜態變為動態,甚至是從“物”的層面提升到“事”的層面,人性化內容更為完善。如在Apple iPhone 4S中,靜態的造型部分設計簡潔,而突出強調交互體驗的動態設計部分。三是立足自然屬性和社會屬性的人性本質。首先,設計中減少“密碼”層,回歸人的自然屬性。比如手機觸屏式和傳統按鍵式相比較,觸屏式更接近人的自然用戶界面。其次,互動是人類社會屬性的核心內容,圖1中3款手機的互動性要素呈遞增趨勢。四是非物質趨勢下的人性化設計是基于物質平臺的。Apple iPhone 4S的觸摸屏裝置是人性化互動的物質基礎,非物質不是物質的消失,而是物質形態的系統化整合,這種非物質系統整合離不開人性化本質內容的約束。

3 結語

在非物質社會趨勢背景下,手機設計的關注點從“物”的人性化轉向“事”的人性化,強化體驗及服務層面的設計內容,其中產品和人的交互從物理邏輯性轉向行為邏輯性,手機人性化設計將呈現非物質特征。人的自然屬性和社會屬性是規范人性化的本質內容,也是開拓未來手機設計思路的線索,同時可為其他產品的非物質設計及服務設計提供參考。

參考文獻:

[1] 羅仕鑒,龔蓉蓉,朱上上.面向用戶體驗的手持移動設備軟件界面設計[J].計算機輔助設計與圖形學學報,2010,22(6):1033-1041.

[2] 朱喆.非物質社會設計特征芻議[J].江蘇大學學報,2009,11(4):80-83.

[3] 米寶山,周雅婷.非物質社會的產品人性化設計層次初探[J].工程設計學報,2007,14(1):74-77.

[4] 辛向陽.交互設計:從物理邏輯到行為邏輯[J].裝飾,2015(01):58-62.

[5] Yvonne Rogers,Helen Sharp,Jenny Preece. Interaction Design:Beyond Human-Computer Interaction[M]. Third Edition,John Wiley & Son Ltd,2011.

[6] Baber,C.Wearable Computers:A Human Factor Review[J]. International Journal of Human-Computer Interaction,2001(13):123-145.

作者簡介:宋仕鳳(1979—),女,碩士,講師,研究方向:工業設計。