美國創新國際化發展及與中國的比較研究

王淑梅,呂 瑤

(沈陽大學,遼寧 沈陽110044)

2008年以來,由于受到美國金融危機的影響,世界經濟政治格局發生了翻天覆地的變化,美國地位出現相對衰落,而中國和新興國家地位迅速崛起,由此美國感受到了威脅,中美貿易摩擦不斷。在中美貿易摩擦中,知識產權問題突顯,中美兩國技術貿易流動以及高技術產品的出口發生深刻變化。當前創新國際化的內涵發生了很大變化,一個國家既需要利用創新國際化推進本國技術進步,同時又要防備創新國際化不被他國利用,創新國際化的難度已經大幅提升,后發國家再想免費或低價獲得發達國家的創新技術難上加難。因此,世界經濟格局的演變對于一國創新國際化發展究竟有何影響,后發國家在當下又該如何應對,引人思考。

一、文獻回顧

美籍奧地利學者熊彼特(Joseph A·Schumpeter)最早提出了創新概念,認為創新要“建立一種新的生產函數”,即“生產要素的重新組合”,是經濟發展的一種“內在的因素”。索洛(R.Solow)(1957)推算出l909-1949年間美國制造業總產出中約有88%應歸功于技術進步,索洛殘差是技術進步的結果。B Verspagen(1997)指出知識溢出在國際貿易之間的重要性,其中一個渠道的溢出效應體現在貨物交易,特別是在開放經濟條件下,通過會議傳播、科學文獻、勞動力流動、專利信息或純粹的模仿等途徑實現技術轉移。Bo Carlsson(2006)的研究涉及關于創新體系國際化的實證分析、企業研發投入的國際化(全球化)、創新體系國際化的機制障礙三方面內容,得出結論:2005年以前各國創新體系的獨立性較強;企業的研發活動、專利和知識產權趨向國際化,國際合作、跨國公司技術合作愈加密切;創新體系國際化通過政策發揮作用,但在發展中國家的趕超階段并不顯著。OECD(2009)基于科學、技術和工業領域測度指標體系的研究,先后提出了專利合作、國際技術平衡、專利發明的跨國所有、研究的國際合作等指標來衡量創新體系國際化水平,為創新國際化指標的確定奠定了基礎。Cassandra和Dalibor(2015)研究了加強知識產權保護是否會促進創新,通過1965-2005年94個國家的經濟復雜性指數檢驗創新的理論基礎,得出結論:較強的知識產權體系會導致較高的經濟復雜度。Ulisses Pereira dos Santos(2016)在研究中闡述了國家創新體系受到區域因素影響,比如地理分布,證明了發達國家技術創新對經濟增長的促進作用比發展中國家甚至是發展中國家的發達地區要顯著。

國內學者對創新國際化的研究主要集中在跨國公司技術引進和國際技術流動方面,胡永剛(1989)分析了20 世紀90 年代世界技術市場的格局,并展望國際技術市場的發展趨勢。2007年以前國內學者對“跨國公司R&D 國際化”和“國家創新系統”的研究是相互對立、相互分離的,2007年開始出現了將兩者結合的研究。崔新健(2007)將外資研發視為國家創新系統中的特殊內生變量,從此打破了外資流動與R&D 投入分離研究的局限。孫玉濤和蘇敬勤(2012)采用二維矩陣法,以研發強度、國際技術流動和創新能力作為衡量創新體系國際化的研究變量,分析G7 國家創新體系國際化模式的路徑,得出中國技術創新體系趨于國際化發展適合選擇的路徑。劉云等(2015)系統梳理了國家創新體系及其國際化的相關理論研究進展,提出國家創新體系國際化“要素-制度-功能-階段”四維分析模型,并對21 個國家的創新國際化綜合水平進行了實證評價,得出結論:美國創新國際化綜合水平得分最高,中國的得分在所有發達國家之后,但領先于其他發展中國家,中國與發達國家之間的差距主要體現在制度維度。李黎明和陳明媛(2017)利用專利案件數量與專利授權數量構建反映司法保護和行政保護的指標,全面刻畫中國的專利保護強度,并借助模糊優選法從投入和產出兩個維度中設計指標,篩選專利密集型產業,對中、美專利制度進行比較,分析中、美專利制度對產業經濟增長的影響效應。

本文依據經合組織(OECD)提出的技術貿易流動為標準,以國際技術貿易衡量國際技術流動,將創新投入、國際技術流動及創新產出相結合作為創新國際化指標,在分析美國創新國際化發展特征的基礎上,比較中美兩國創新國際化發展模式及經濟效應,提出中國創新國際化發展的幾點啟示。

二、美國創新國際化發展的特征

1.科技研發投入領先其他行業,海外研發投入占比較高

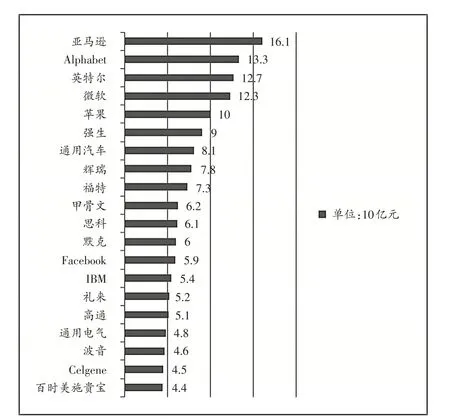

美國注重科技創新,是當今世界的高科技中心,很多先進的科學技術都源于美國,這與美國巨大的研發投入是密切相關的。據美國國家科學研究委員會的報告顯示,美國的年研發投入已經達到了4960 億美元(約3.17 萬億元人民幣),占據全球總研發投入的26%。美國的科技企業研發投入已領先于其他行業,在研發投入中占據較大比重,圖1為2017年金融資訊服務商FactSet提供的美國主要行業研發投入數據,可以看出在研發投入方面,以亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、英特爾、微軟和蘋果為首的科技企業遙遙領先于包括醫藥和汽車企業在內的其他標普500成分股公司。

圖1 2017年美國主要行業研發投入統計數據

同時,美國企業加大了海外研發投入。早在2001 年在國外的美國企業R&D支出就已達到197億美元,占美國跨國企業R&D 支出總額的12%,在歐盟的美國企業R&D 支出占比達9.4%。2017 年歐盟委員會的統計數據顯示,從國際研發投入排名前100位的企業按國家和地區來看,美國占36家,位居首位。可見,美國不僅國內研發強度較高,在國際R&D擴張中,研發投入活動明顯向海外國家轉移。據資料顯示,美國占OECD 國家R&D 能力的45%,在20 世紀90 年代后期一直是R&D復蘇的主要貢獻者①烏利齊·施莫河(德)等. 國家創新體系比較——德國國家創新體系的結構與績效[M].北京:知識產權出版社,2011:30.。

2.國際專利申請優勢顯著,科技期刊論文發表數量較大

美國企業很早就增加了“尋求知識”方面的國際活動,并越來越多地從國外市場獲取創新動力。體現國際專利體系的PCT①2018年1月24日是《專利合作條約》(PCT)第I章生效四十周年的日子。這一新條約的生效對于當時尚且年輕的世界知識產權組織(WIPO)來說是個了不起的成就。WIPO由其前身BIRPI的成員國于1970年4月26日《建立世界知識產權組織公約》生效時創建。PCT穩步發展,已成為WIPO最大的國際知識產權申請體系。PCT最初對13個成員國生效,到1978年6月1日開始運行時(即PCT受理局開始接收并處理PCT申請),PCT生效成員國數量增加了5個。目前,PCT締約國已達到152個。方便申請人在國際上尋求對其發明的國際專利保護,幫助專利局作出專利授予決定,便利公眾查閱這些發明中涉及的豐富技術信息。根據PCT提交一件國際專利申請,申請人可以同時在全世界大多數國家尋求對其發明的保護。2017年,PCT使用量繼續增長,PCT申請量約達243500件,其中,美國的國際專利申請約占四分之一(23.3%),自40年前PCT開始運作以來始終處于榜首。表1 為2016-2017 年全球申請PCT 排名前十的公司及其來源國情況,其中有四家是美國公司。可見,美國在國際專利市場中占據優勢地位,也是世界范圍內重要的創新型國家之一。

表1 PCT申請量排名前十的公司及其來源國 (2016-2017)

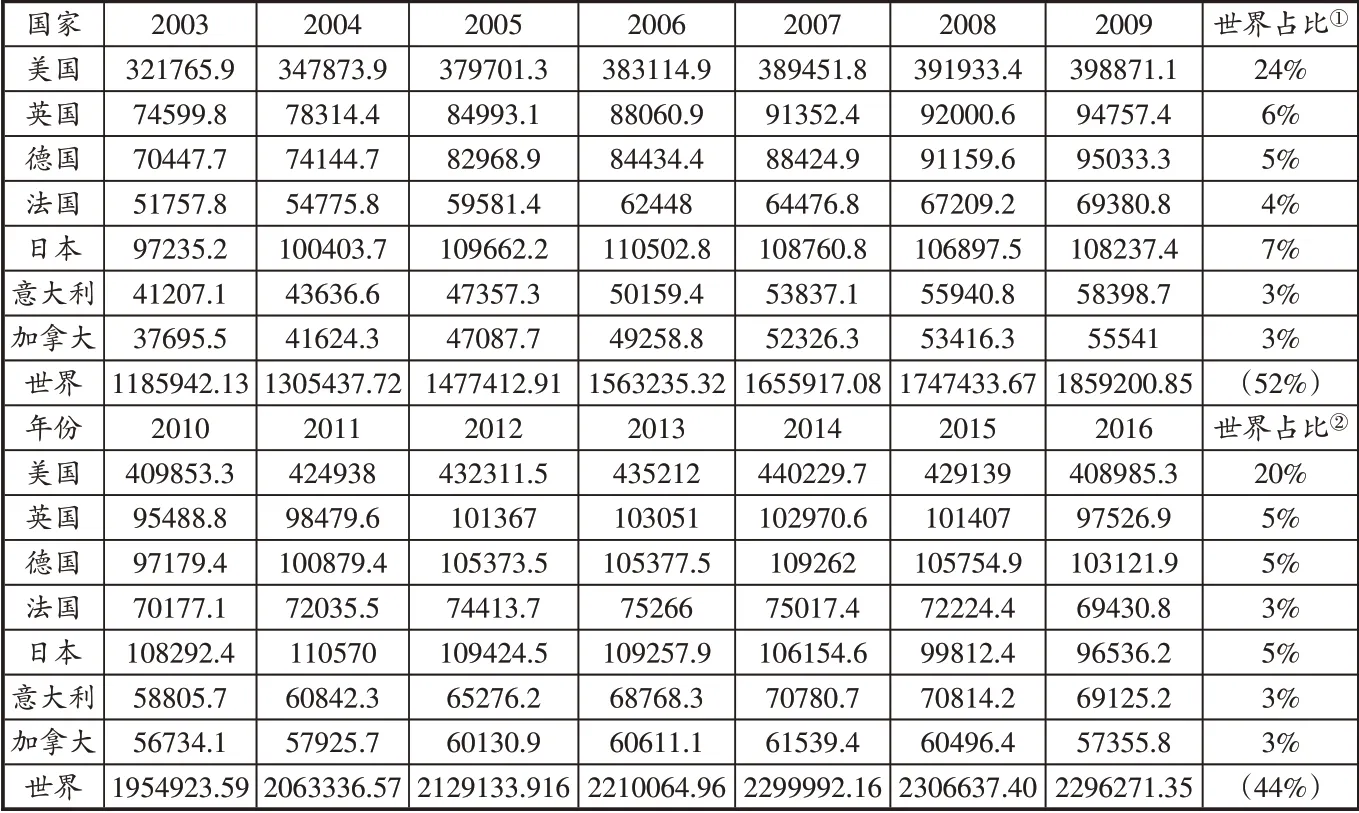

從科技期刊發表的論文數量來看,美國在世界范圍內發表論文所占比重較高。國家科學基金會科學工程統計指標顯示,科技期刊發表的文章范圍主要包括物理、生物、化學、數學、臨床醫學、生物醫學研究、工程和技術,以及地球和空間科學。科技期刊文章數量是基于科學引文索引(SCI)和社會科學引文索引(SSCI)整理所得,其中包括與合作單位來自多個國家和經濟體的文章,足以體現科技期刊發表的國際性。表2為發達國家G7 國的科技期刊文章情況,通過這一指標可以看出,美國在1996年以來,科技期刊文章的發表高于其他發達國家,始終呈遞增趨勢,到2016 年有所下降;從世界占比來看,遠高于其他發達國家,2009年以前世界占比高達24%,受金融危機的影響,2010年以來下降到20%,但仍遠遠高出其他發達國家;從G7國家總體占世界的比重可以看出,2003-2009年七國占世界科技期刊文章的52%,到了2010年以后,這一比重下降為44%,主要發達國家科技期刊文章數量有所減少,說明其他經濟體開始越來越重視科技期刊文章的發表,創新產出不斷提升,也反映出更多的經濟體參與到國際創新活動中,創新國際化程度進一步提高。

表2 發達國家G7國科技期刊文章統計 (2003-2016)

3.數字經濟領域就業率較高,高科技出口產品比重下降

目前,數字經濟領域逐漸成為美國社會經濟發展與創造就業的重要領域,這一領域促使美國經濟環境和經濟活動發生根本變化,生產、分銷和銷售都依賴數字技術,企業、消費者和政府之間通過網絡進行的交易迅速增長。根據美國經濟分析局(U.S.Bureau of Economic Analysis)的數據顯示,2016年美國數字經濟領域的就業人員達590萬人,占總就業人數的3.9%,高達88.2%的數字經濟就業者從事服務行業工作。其中,187萬人投身于計算機系統設計和相關服務,98.4萬人主要從事電子商務等其他零售行業,86.9 萬人從事廣播和電信行業。據統計,美國2011年至2016年間在整體經濟就業年均增長1.7%的情況下,數字經濟領域就業年均增長率達到3.7%。可見,美國注重技術創新,與技術相關行業對經濟發展貢獻較高。

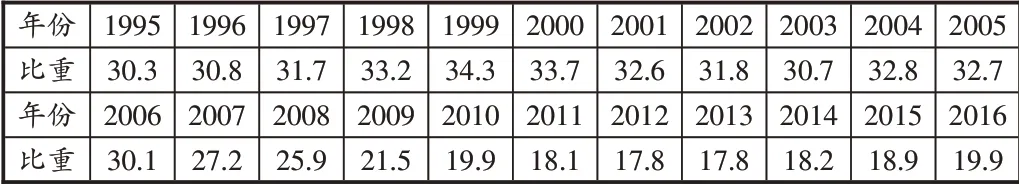

此外,美國的高科技出口產品數量與發達國家乃至全球各國相比,始終比較領先,但在2008 年以后,美國高技術產品出口占制成品的比重有所下降,見表3。根據技術生命周期理論,發達國家、較發達國家和發展中國家在不同的過程階段新產品進出口貿易呈現不同特征。通常來說,作為創新國的發達國家會由凈出口向凈進口轉變,即新產品生產到出口不斷增加,再由模仿國開始模仿生產,進入出口競爭階段,創新國技術優勢不再顯著,出口減少而進口增加。可見,美國在創新國際化進程中是新技術的開發者與引領者,較先具有技術優勢,但隨著較發達國家和發展中國家的模仿生產與創新,創新國需要不斷進行新產品研發。在國際化背景下,技術貿易流動加強以及跨國公司間的技術轉移帶給模仿國便利的學習和技術轉化條件,從而推動著全球范圍內的創新活動。同時,在世界經濟格局演變背景下,美國對高技術產品的出口有所控制,創新國際化發展戰略發生微妙變化。

表3 1995-2016年美國高科技出口產品占制成品出口的比重

4.跨國公司技術合作不再局限于歐洲地區,與亞洲地區往來日漸頻繁

從國際視角來看,美國引領了全球的經濟技術跨國合作。無論是從跨國公司的數量,跨國合作的就業人員,還是國外研發基地的分布,美國的科技活動早期大都與歐洲國家合作較多,其創新國際化活動主要在歐洲地區。作為歐洲四大經濟體之一的德國,基礎科學和應用研究世界領先,以汽車和精密機床為代表的高端制造業與多國保持密切合作,足見德國是一個高度重視創新合作的國家。1990 年至2001 年,德國企業在美國的R&D 支出增長約3.4 倍,R&D 經費支出約60 億美元,擁有2.6 萬名R&D 人員,以專利為基礎對當時88 家企業國外R&D 活動進行分析①Edler et al.2003,PCTPAT,EPAT-Fraunhofer ISI calulations.,這些企業在美國注冊了約一半的專利,可見20 世紀90 年代美國是德國企業最重要的研發地。同時,1995至2001年間美國企業在德國的年均R&D 支出幾乎保持在30 億美元上下,美國國外分支機構R&D 支出占增值額的比例在德國最高。這一時期,美國與其他歐洲國家的技術合作也相對頻繁。

進入2000 年以后,隨著全球經濟的不斷發展,再加上金融危機后世界經濟格局的演變,經濟中心由西向東轉移,新興經濟體在世界經濟中發揮了越來越重要的作用,美國與亞洲地區的跨國合作也愈加頻繁,與日、韓、中、印的科技活動項目不斷增多,創新國際化趨勢也由發達國家轉向發展中國家,表4為2015年和2016年美國跨國公司與附屬公司科技產品的國際貿易活動,說明美國跨國公司的技術轉移極大地推動了亞洲地區企業的創新與發展。

表4 2015 和2016 年美國跨國公司及其附屬公司科技產品出口情況(百萬美元)

美國對亞洲國家ICT出口貿易額在日、韓、中、印及新加坡所占比重較高,從2015 和2016 年的數據來看,對日本和韓國及新加坡的ICT出口下降,對中國和印度的ICT出口額增加,見表5。可見,美國ICT 向發展中國家出口不斷增加,向發達國家ICT出口有所減少。

表5 2015和2016年美國對亞洲地區主要國家的ICT出口額 (百萬美元)

三、中美創新國際化發展的比較

1.創新國際化模式的比較

本文依據Balassa B 提出的顯示性比較優勢指數②Balassa B. Trade liberalisation and revealed comparative advantage [J].The Manchester School,1965,33(2):99-123.測算國際技術比較優勢指數(IA),其公式為和TPi分別表示國家i 的國際技術收入和國際技術支出,TRW和TPW分別表示全世界的國際技術收入和國際技術支出。將研發投入R&D 和國際技術比較優勢指數IA 相結合分析,可以得出體現創新國際化發展的四種模式,即外部技術驅動低低(LL)模式、外部技術拉動低高(LH)模式、內外雙驅高低(HL)模式和內驅外拉高高(HH)模式,并用以衡量一國創新國際化發展演變趨勢。根據本文對創新國際化研究的界定,將中國和美國1996-2016年的研發投入、國際技術比較優勢、創新能力整理歸納,得出美國處于HH模式,而中國正由LL向HL模式轉變。

經對世界銀行數據整理發現,美國的研發投入較高,1996年就已經超過2%,總體來看基本呈遞增趨勢;國際技術比較優勢數值較高,但呈遞減態勢,1996年為3.692,一直下降到2006年有所回升,但IA數值始終大于1,表明國際技術收入占技術支出的比重大于世界平均水平,具有比較優勢;創新能力選取世界銀行數據庫中居民的專利申請量,從TP 數值來看,創新能力較強,并且基本保持逐年遞增。可見,從1996 年至2016年間,美國的R&D大于2%,IA大于1,TP較高,創新國際化發展模式屬于內驅外拉模式,即高高(HH)模式,表明在研發強度上已經進入本土研發驅動階段,在國際技術流動上也已經進入外部需求拉動階段,創新投入相對較高,并且技術流動具備比較優勢。依據技術差距理論,美國在創新國際化發展進程中處于創新國地位,具備技術優勢,是較發達國家和發展中國家引進技術并進行模仿學習的主要對象。

中國在2014 年以前研發投入與美國差距較大,小于2%,2014年以來加大了研發投入,R&D超過2%,創新國際化模式由外部驅動轉向了內部驅動;國際技術比較優勢IA 較低,始終圍繞在0.05上下,遠遠小于1,說明中國在國際上不具備技術的比較優勢,與美國的技術創新差距較大,創新技術的國際化流動較弱,但由于加大了研發投入,再加上政策的推動,使得中國申請專利數增長較快,一定程度上反映了較強的創新能力,但專利技術的實踐應用與轉化能力有待加強。

2.創新國際化與中美經濟發展階段的比較

為了進一步分析創新國際化對經濟增長的貢獻,并更好地借鑒美國創新國際化發展的經驗,現將中美兩國創新國際化主要指標(研發投入、國際技術貿易收入和國際技術貿易支出及創新能力)進行相關性分析,見表6。可以看出,中美兩國創新國際化指標間的相關性較高,均在1%水平下顯著正相關,說明兩國的研發投入、國際技術貿易收入與支出及創新能力之間產生積極的相互推進作用。要提升創新國際化程度,有必要綜合考量各個指標,使其共同發揮作用。同時也反映出中國在進一步推動創新國際化進程中,可以參照美國模式,對經濟發展作出更大的貢獻。

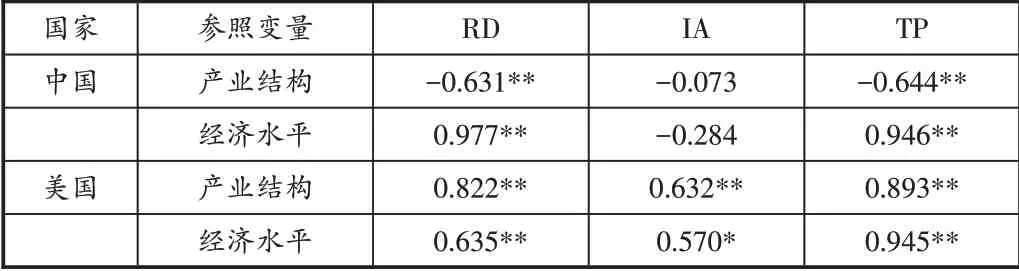

表6 中美創新國際化指標的相關性分析

接下來分析創新國際化與經濟發展階段的相關性。邁克爾·波特①Porter ME.The Competitive Advantage of Nations[M].New York:Free Press,1990.在研究中提出,一國競爭力發展需要技術驅動和創新驅動,科技創新是經濟發展階段的重要影響因素,經濟發展階段可以反映創新能力的高低,見表7。本文用產業結構和經濟水平衡量經濟發展階段,其中,產業結構采用服務業附加值與工業增加值的比例指標,經濟水平采用人均GDP指標。表7中結果顯示,美國的研發投入、國際技術貿易流動和創新能力與經濟發展階段顯著正相關,說明美國創新國際化對經濟發展有較強的推動作用。中國的研發投入和創新能力與經濟發展階段顯著相關,而國際技術流動與經濟發展階段不顯著相關,一定程度上說明技術貿易的國際流動及比較優勢并沒有明顯地推進中國經濟發展,并且經濟發展水平變量比產業結構變量更具顯著性,中國通過經濟水平可以較好地反映中國創新國際化與經濟發展階段的相關性。

表7 創新國際化變量與經濟發展階段變量Pearson相關系數

3.創新國際化對中美經濟增長的重要性比較

2008年金融危機以來,世界經濟形勢發生轉變,中美兩國在參與經濟全球化發展進程中的地位與作用發生了微妙變化,基于此,文章分析2008 年前后兩國創新國際化對經濟增長影響的重要性變化。先將研發投入、技術流動和創新能力相結合,形成創新國際化指標(II)②II指標由RD、TRi、TPi、TP進行主成分分析合成所得。檢驗發現中美兩國RD、TRi、TPi、TP之間相關性系數較高,均在0.9左右,且平穩性檢驗中一階差分和二階差分均通過檢驗,可以降維,進行主成分分析,得到兩國創新國際化指標。RD、TRi、TPi、TP、RDP、FDI、TRO、K/L、人均GDP數據來源于世界銀行。,再加上研發人員投入(RDP)、外商直接投資凈流入(FDI)、進出口貿易(TRO)和人均資本形成(K/L)等指標,作為影響經濟增長(人均GDP)的重要因素,建立神經網絡模型。公式為:

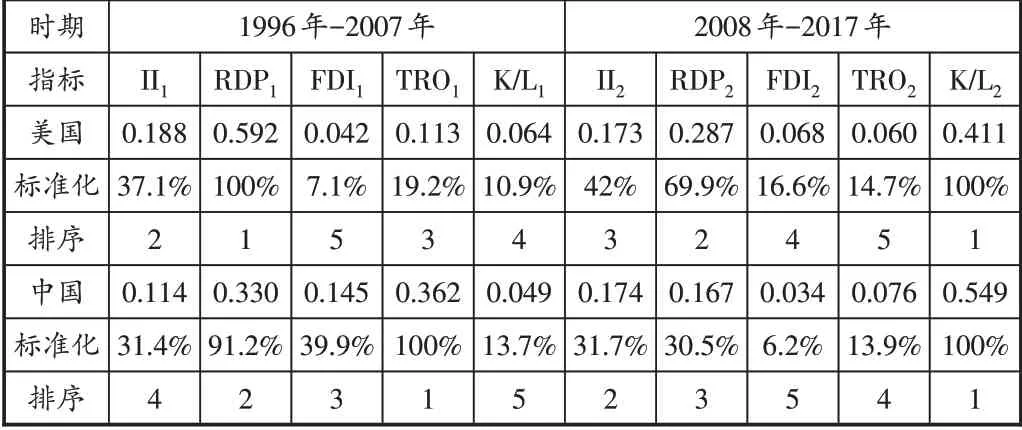

式中,Xi為yi的影響因素,Wi為權重,即Xi影響yi的重要程度,f(Ai)表示神經元輸入-輸出關系的函數,稱為作用函數或活化函數。將數據帶入SPSS 進行多次計算,得到最佳隱含層激活函數模型是雙曲正切函數,輸出層的激活函數為恒等函數,模型整體相對錯誤率在6%以內,基本達到預期要求,結果見表8。美國在1996年至2007年期間創新國際化指標II對人均GDP影響的重要性排序第二,而到了2008年以后,II自變量的影響程度排序第三,有所下降,但美國II標準化的重要性由37.1%上升到42%;中國創新國際化II指標對人均GDP影響的重要性呈上升態勢,由1996 年至2007 年期間排序第四位上升到2008 年以后的第二位,且重要性和重要性的標準化上漲幅度較小,僅由31.4%上升到31.7%。可見,世界經濟格局演變下,美國創新國際化對經濟增長影響的重要性有所減弱,而中國創新國際化對促進經濟增長發揮了愈加重要的作用。

表8 中美兩國創新國際化與經濟增長神經網絡模型中自變量對因變量影響的重要性結果

四、結論與啟示

1.結論

全球化發展是不可阻擋的潮流,本文依據投入產出理論構架分析美國創新國際化發展的特征,可以看出美國始終是國際技術貿易的引領者,具備技術比較優勢,海外研發投入較高,同時由于創新及專利政策保護也吸引諸多國家到美國創建海外研發機構;從創新產出方面看,專利申請數量較高,高科技論文發表居發達國家乃至全球首位,并且高技術產品數量大,但其出口占制成品的比重在近些年有所下降,根據技術生命周期理論說明美國進入高技術產品的出口競爭階段,其他國家模仿新技術生產日漸成熟,如果要繼續保持高技術產品的技術優勢,有必要進行新一輪的創新。可見,創新國際化發展也遵循了技術的生命周期,并且與經濟發展階段密切相關。與此同時,中國創新國際化指標的重要性排序由第四位上升到第二位,說明在新形勢下,雖然受到美國等方面多種壓力的制約,中國更希望通過創新技術的國際合作推進國家創新型經濟發展。在世界經濟政治格局演變背景下,中美兩國創新國際化發展戰略隨之轉變,作為經濟全球化的重要組成部分,中國市場是其他國家獲得發展的重要舞臺,同時也使中國從中受益。因此,開放的世界市場和創新國際化的深入發展也是中國經濟實現穩定發展的有力保障。

2.啟示

中國在創新國際化發展進程中可以充分借鑒美國經驗。(1)繼續保持2%以上的研發投入,并充分利用國際市場,加大海外研發投入,有了創新投入的保證才有較高創新產出的可能。研發經費投入不斷提高,并不必然導致知識積累、技術進步和創新驅動,只有讓資源高效優化配置,才能使持續增長的研發經費投入真正發揮作用。創新國際化發展的關鍵是要將研發投入轉化為知識吸收與技術創新能力,只有這樣,才能促進國際技術引進的消化吸收,實現本國企業產品的創新與出口,進而提高創新成果的應用,并加強國際技術流動。(2)繼續加大力度支持企業的自主創新,給予稅收優惠和融資政策,使企業創新充滿動力與活力;從創新產出角度看,應進一步加強專利技術保護,不斷完善專利法及相關法律法規,為國內外企業創造良好的創新環境,吸引更多跨國合作項目;強化技術創新的專利保護,注重創新國際化發展尤其是國際技術流動;進一步加大技術轉讓的法律保護,推動新技術形成知識產權與專利保護,打造良好的國家競爭環境。(3)抓住全球化發展整體向亞洲地區新興經濟體轉移的機遇,提升中國企業的創新能力,在模仿創新基礎上逐漸轉向自主創新,在高技術產品出口競爭中占據有利地位。當下,市場經濟飛速發展,創新發展也離不開市場化政策的推動,因此,政府有必要放開政策,鼓勵企業自主研發與創新,把握世界經濟形勢轉變帶來的機遇。(4)通過產業結構的調整,將技術創新融入到服務業與工業發展中,使創新國際化對經濟發展起到更大的推動作用。