2018年U18女籃亞青賽日本隊進攻特點研究

高 猛,徐校飛,龔 闖

1 研究對象與研究方法

1.1 研究對象

本文以2018年U18女籃亞青賽日本隊進攻特點為研究對象。

1.2 研究方法

1.2.1 文獻資料法

查閱了大量亞青女籃以及籃球進攻特點相關(guān)的文章,通過中國知網(wǎng)和FIBA官網(wǎng)收集了部分日本女籃亞青賽的相關(guān)數(shù)據(jù)及球隊特征。為本文的撰寫提供了可靠的參考依據(jù)。

1.2.2 錄像視頻分析法

對2018年U18女籃亞青賽日本隊的全部共五場比賽進行了下載、剪輯、慢放觀看的同時記錄了日本隊進攻手段及進攻特點的相關(guān)數(shù)據(jù)指標。

1.2.3 synergy sports 系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析的分類

不同于傳統(tǒng)的分類方式,synergy 系統(tǒng)將球場上的所有進攻手段分為 外線單打、擋拆持球、低位單打、擋拆接球、定點投突、手遞手傳球、空切、無球掩護、快攻、補籃十一種進攻手段。

1.2.4 數(shù)理統(tǒng)計法

通過FIBA官方網(wǎng)站提供的日本隊球員基本信息及比賽數(shù)據(jù)以及通過觀看錄像統(tǒng)計出的指標最終運用相關(guān)軟件對其進行數(shù)據(jù)的整合與歸納。

2 結(jié)果與分析

隨著籃球運動在亞洲的發(fā)展,亞洲的女子籃球也逐步強大起來,并在不同時期的世界大賽中取得過優(yōu)異成績。亞青賽是能夠代表亞洲青少年籃球最高水平的比賽,并體現(xiàn)亞洲各國(地區(qū))青少年籃球運動隊的技戰(zhàn)術(shù)風格、及特點的亞洲地區(qū)青少年最高籃球賽事。此項賽事側(cè)面反映出亞洲各國家(地區(qū))籃球后備人才的培養(yǎng)狀況,很大程度上代表了各個國家(地區(qū))的后期國家隊實力[1]。當今世界競技體育的快速發(fā)展,對籃球技戰(zhàn)術(shù)的要求越來越高,這就要求更好的青少年籃球后備人才,籃球后備人才的培養(yǎng)是基礎(chǔ),也是我國發(fā)展籃球事業(yè),取得好成績的重中之重[2]

本屆U18女籃亞青賽中國隊小組賽以15分之差不敵日本隊,隨后中國隊在半決賽資格賽中戰(zhàn)勝中國臺北隊晉級,又在半決賽中大勝韓國隊成功進入決賽,決賽中領(lǐng)先日本隊13分最終完成復(fù)仇。雖然復(fù)仇成功但日本隊憑借著頑強的作風和積極的拼搶險些從中國隊手中奪走冠軍的獎杯。這也讓我們意識到日本籃球有許多值得我們學(xué)習和借鑒的地方,因此研究日本國青女籃的進攻特點對我國女籃球的發(fā)展及后備人才的儲備的培養(yǎng)具有極大的現(xiàn)實意義。只有在總結(jié)反思的基礎(chǔ)上繼續(xù)努力中國女籃才能不斷進步。

2.1 日本隊基本情況分析

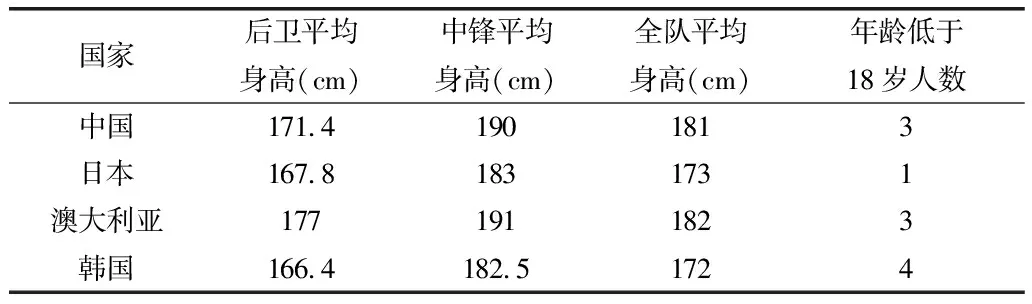

表1 2018年U18女籃亞青賽前四名平均身高及18歲以下人數(shù)

通過FIBA官方網(wǎng)站搜集到的數(shù)據(jù)顯示日本隊在平均身高上均明顯低于冠軍中國隊和季軍澳大利亞隊,且相差值達到7-9厘米。在年齡上日本隊僅有一人為17歲隊員,其他均大于17歲,由此可發(fā)現(xiàn)日本隊本屆U18隊員沒有從U17隊伍中挑選人才,而中國隊則有三名隊員是從U17隊伍中選拔至本屆U18隊伍中。其他兩支隊伍低于18歲的人數(shù)也均高于3人。可見日本隊青少年女籃具備強大的后備人才儲備,且年球隊年齡梯隊建設(shè)完善。

2.2 synergy 系統(tǒng) 11 種進攻手段下日本隊進攻分析

不同于傳統(tǒng)的分類方式,synergy[4]系統(tǒng)將球場上的所有進攻手段分為 11 類。快攻、外線單打、擋拆持球、擋拆接球、低位單打、定點投突、手遞手傳球、空切、無球掩護、補籃、其他。

根據(jù)列出的 11 種分類和球的結(jié)合關(guān)系可以將這 11 種進攻手段再次分類為有球進攻類和無球進攻類,有球進攻類特指那些自己運球完成的的進攻戰(zhàn)術(shù)手段,而無球進攻類特指那些不用過多運球,接球后直接完成進攻的戰(zhàn)術(shù)手段。而快攻和補籃,由于對隊員的積極性和拼搶,跑動能力的要求都很高,可以很好的反映隊伍的身體質(zhì)和積極性,可以歸類為積極拼搶類。

有球進攻類:外線單打,擋拆持球,低位單打。

無球進攻類:擋拆接球,定點投突,手遞手傳球,空切;無球掩護。

積極拼搶類:快攻,補籃。

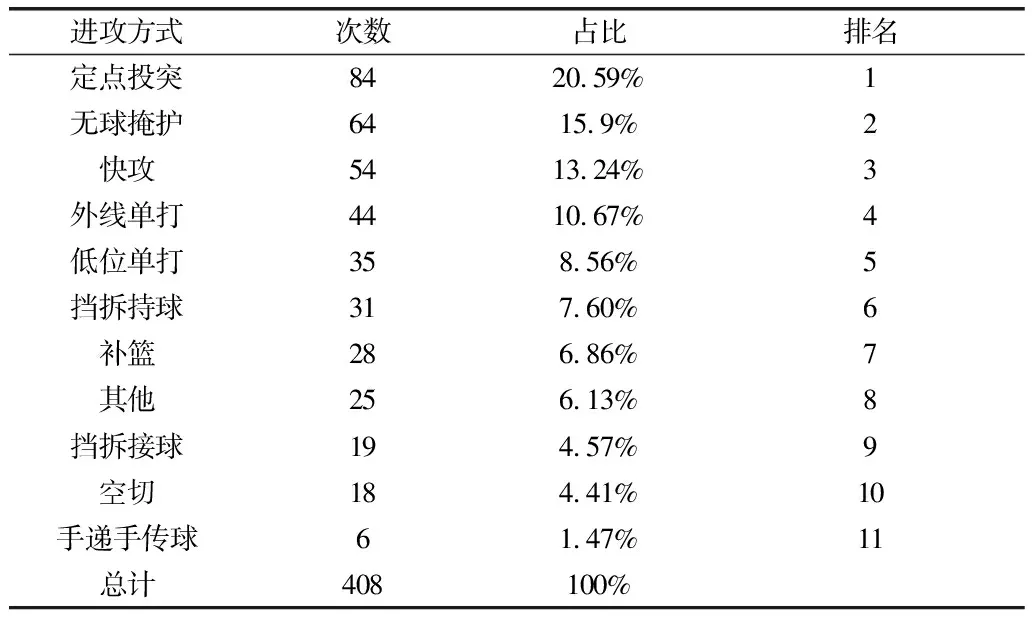

表2 日本隊11種進攻手段占比及排名

有球類進攻:26.83%

無球類進攻:46.94%

積極拼搶類:20.1%

其他:3.13%

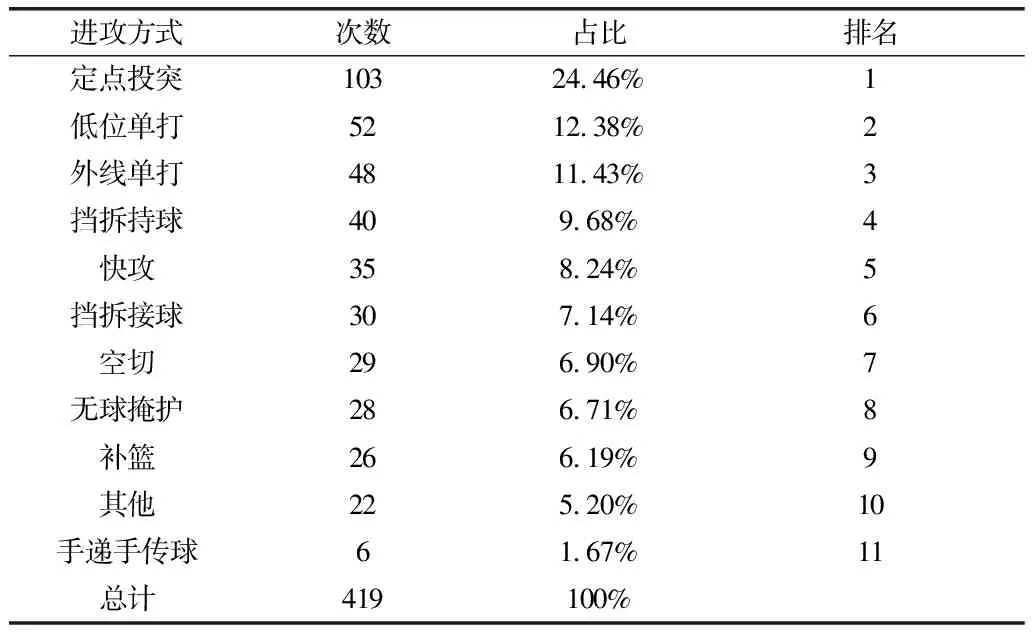

有球類進攻:33.49%

無球類進攻:46.88%

積極拼搶類:14.43%

其他:5.20%

通過表2可發(fā)現(xiàn)日本隊在五場比賽共408次進攻中使用次數(shù)最多的前三項進攻手段分別是定點投突、無球掩護和快攻,其比例占到49.73%。中國隊在六場比賽共419次回合中進攻手段占比前三的分別是定點投突、低位單打和外線單打,其比例占到了48.27%。除去相同的定點投突之外日本隊和中國隊最大差別在于無球掩護和快攻比例明顯大于中國隊。身高上不占優(yōu)勢的日本隊發(fā)揮了無球掩護的團體配合特長以及快速機動的防守反擊能力。而中國隊外線單打和內(nèi)線單打比例較高,相比于中國隊日本隊有球進攻占26.8%,積極拼搶占20.1%。而中國隊有球進攻占據(jù)33.49%,積極拼搶只占據(jù)14.43%。很明顯日本隊在無球進攻和積極拼搶方面明顯優(yōu)于中國隊。

表3 冠軍中國隊11種進攻手段占比及排名

2.2.1 日本隊12秒以內(nèi)進攻結(jié)束時間占比及回合占比

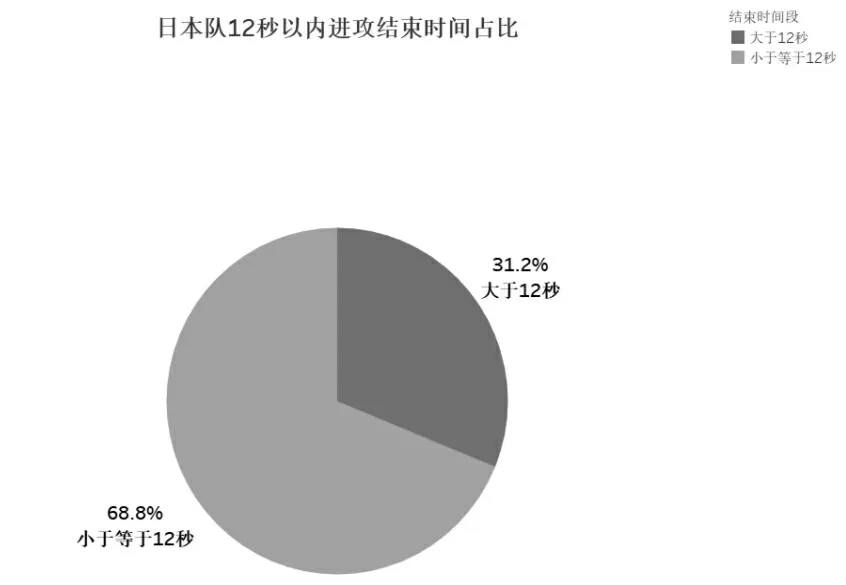

圖1 日本隊12秒以內(nèi)進攻結(jié)束時間占比

通過對比賽視頻的分析與數(shù)據(jù)統(tǒng)計我們可以看出,橙色代表日本隊在進行的五場比賽中每回合結(jié)束進攻用時在12秒之內(nèi)的占比,為68.8%。藍色為進攻用時大于12秒的占比,占到31.2%。很明顯日本隊擅長快速反擊進攻,所有的比賽總體上都處于快節(jié)奏的打法。

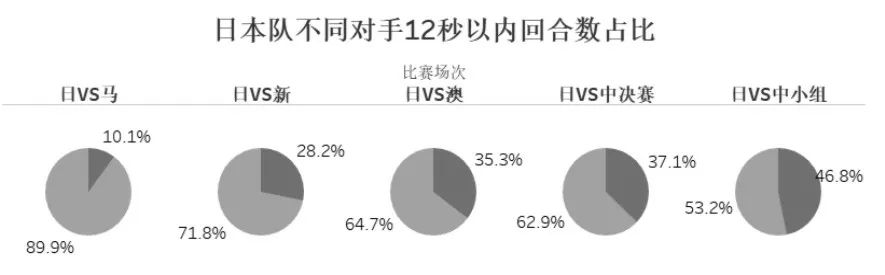

圖2 日本隊不同對手12秒以內(nèi)回合數(shù)占比

根據(jù)上圖統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)在日本隊對陣馬來西亞、新加坡、澳大利亞、中國的共五場比賽中每場比賽進攻回合在12秒以內(nèi)的次數(shù)占據(jù)了絕大部分,經(jīng)過統(tǒng)計其比值占到了68.5%,進攻時間在12s以外的回合占據(jù)總回合的31.55%。直觀的展示了日本隊長期以來以快制勝的打法。與此同時不難發(fā)現(xiàn)五場比賽中只有對陣中國隊兩場比賽時日本隊每回合用時大于12秒的比例稍大一些。可以看出中國隊在限制日本隊快攻方面做得很好,且陣地防守也很出色。迫使日本隊整場比賽中用時超過12s的比例增加,減緩比賽節(jié)奏。

2.2.2 日本隊和中國隊陣地和快攻每回合得分統(tǒng)計

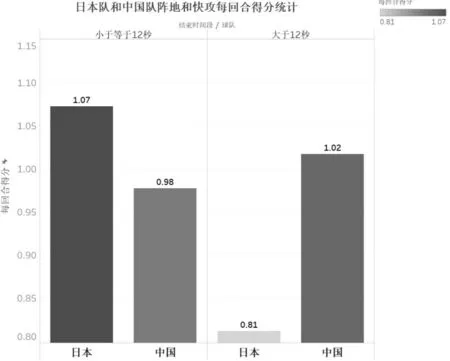

圖3 日本隊和中國隊陣地和快攻每回合得分統(tǒng)計

小快靈且效率高是日本隊一直以來的傳統(tǒng)特點,通過上圖可清晰看出日本隊的快攻與陣地進攻的效果。若日本隊在12秒內(nèi)結(jié)束進攻則每回合平均得分可達到1.07分,但如果讓日本隊落成陣地進攻的話,每個回合平均得分只有0.81分。相反中國隊憑借著出眾的內(nèi)線身高和內(nèi)線技術(shù)在12秒以外每回合平均得分達到1.02分,12秒以內(nèi)進攻每回合平均只有0.81分。說明中國隊在進行陣地戰(zhàn)時得分更有保障,而日本隊在進攻時間小于12秒的回合中進攻效率更高。

2.2.3 日本隊主要進攻戰(zhàn)術(shù)

籃球進攻戰(zhàn)術(shù)顧名思義以進攻為目的,以突破防守隊伍防線,掌控投籃主動權(quán)與前場籃板球為結(jié)果導(dǎo)向的籃球常用技戰(zhàn)術(shù),其中涵蓋了單人進攻,多人進攻配合和全隊進攻戰(zhàn)術(shù)。團隊進攻戰(zhàn)術(shù)也可細分快攻、銜接段及陣地進攻三個板塊[5]。該部分將列舉日本隊五場比賽中最常用的快攻銜接段及陣地戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)。

2.2.3.1 快攻銜接的戰(zhàn)術(shù)

銜接段進攻是指進攻方將球快速推進到前場后,在沒有直接形成較好的上籃或者空位投籃機會情況下,待對方防守還未完全落位或者未進入陣地防守之際,發(fā)動的 2-3 人或全隊有目的小范圍配合的進攻。[6]通過對2018年U18女籃亞青賽日本隊的五場比賽進行研究發(fā)現(xiàn)日本隊的主要快攻銜接段戰(zhàn)術(shù)為高位擋拆以及在高位擋拆的基礎(chǔ)之上進行的簡單戰(zhàn)術(shù)變化。

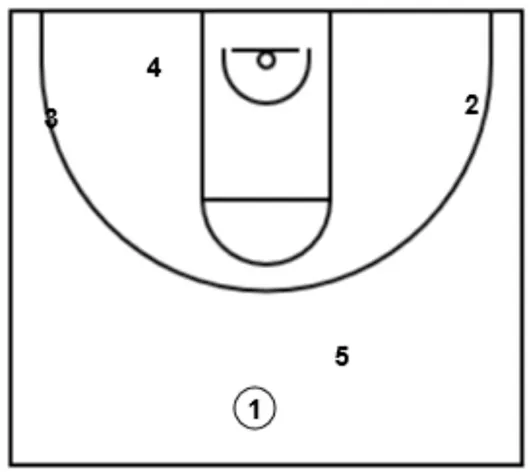

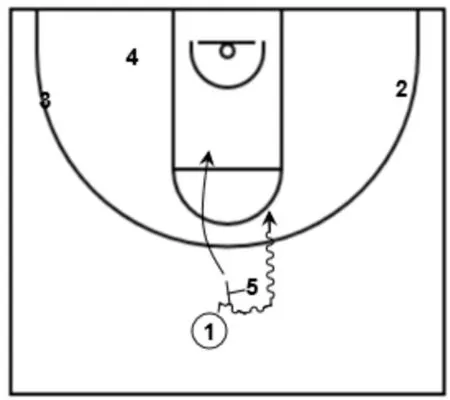

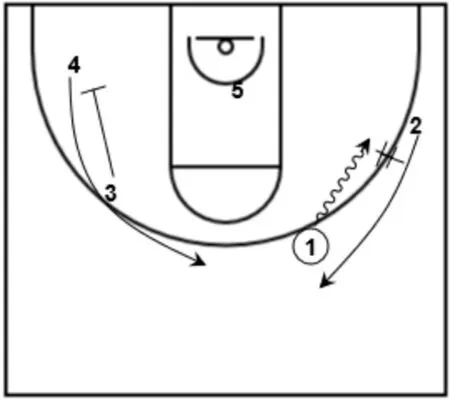

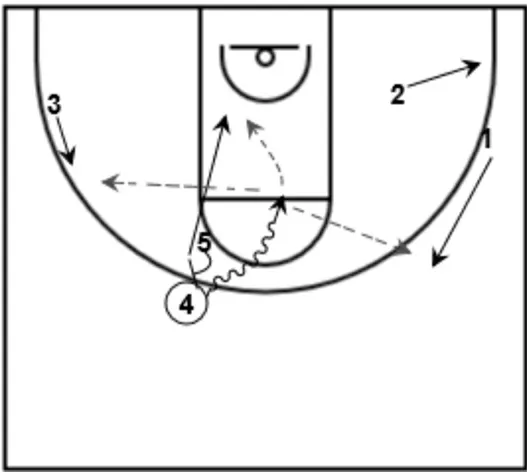

2.2.3.1.1 基本落位與要求

基本戰(zhàn)術(shù)落位如圖4所示,快攻反擊沒有機會時1號持球后衛(wèi)運球壓慢進攻節(jié)奏推進至前場,3、4、2號隊員如圖所示拉開籃下空間分散布局,要求具備接球投籃與突破能力。5號隊員要求具備扎實的擋拆技能且具備擋拆下順持球進攻的能力。1號隊員具備良好的運球與傳球的能力且具備寬闊的球場視野。

2.2.3.1.2 基本配合及戰(zhàn)術(shù)變化

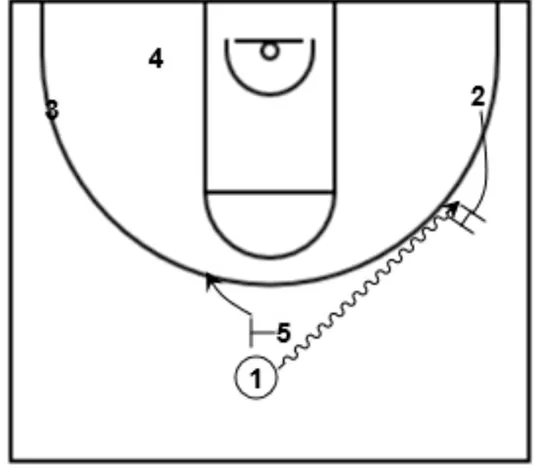

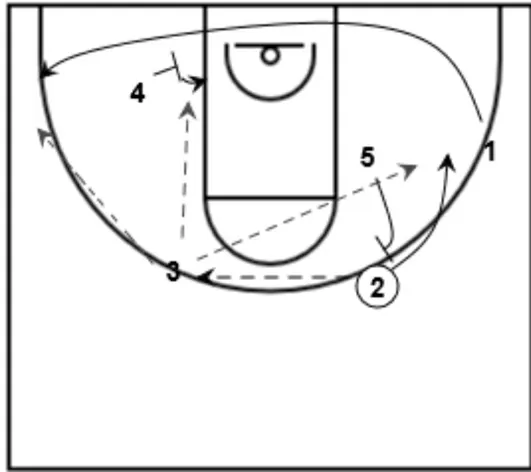

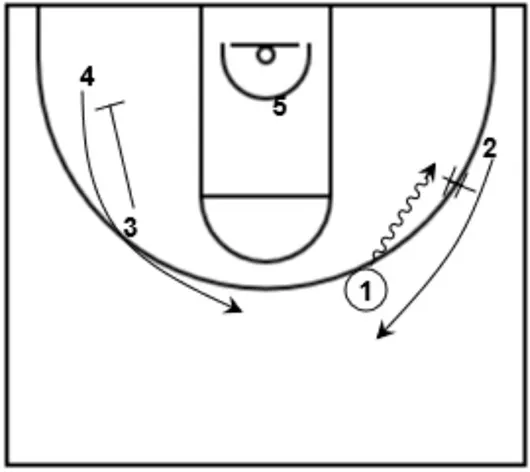

2號與3號和4號隊員落位結(jié)束后5號隊員上提至弧頂三分線以外給1號持球隊員進行高位有球擋拆,1號隊員持球突破同時5號隊員下順要球,2號、3和4號隊員隨時準備接球投籃或沖搶籃板球。1號隊員根據(jù)防守隊員防守情況選擇自己突破或傳球給5號及其他隊員。一般情況若防守5號的隊員選擇換防則將球傳給5號形成大打小的情況,若防守隊員延誤不及時則1號隊員快速持球突破籃下,遇見補防隊員再分球給外線2號或3和4號隊員。

圖4 基本落位

圖5 中鋒高位擋拆

圖6 手遞手傳球

戰(zhàn)術(shù)變化主要在防守較為嚴密擋拆后沒有出現(xiàn)進攻機會的情況下,高位擋拆后1號持球隊員在右側(cè)45度角三分線處與2號隊員進行手遞手傳球,1號隊員下順至三分線零度角,2號隊員運球上提至弧頂,5號隊員在2號持球上提的同時插入限制區(qū)要位,2號隊員傳球給中鋒5號,此時防守會立即縮小防守面積隊5號中鋒進行夾擊補防,2、3、4、1號隊員均順時針跑動,5中鋒選擇單打或傳給外線順時針跑動的隊員空切突破或跳投。

圖7 中鋒低位要球

2.2.3.1.3 小結(jié)

快攻銜接段期間的戰(zhàn)術(shù)簡單實用且十分符合日本隊隊員的個人特點,利用快攻過后短暫的防守松懈期間進行第二次進攻。日本隊隊員身高矮小但進攻十分犀利,借助中鋒的掩護大多數(shù)隊員便可憑借自身的速度直接突破上籃得分。戰(zhàn)術(shù)變化也較為靈活,利用手遞手傳球創(chuàng)造傳球機會,形成1內(nèi)4外的進攻布局后再充分發(fā)揮球員的無球跑動能力進行新一輪進攻。

2.2.3.2 日本隊常用進攻陣地戰(zhàn)術(shù)

2.2.3.2.1 手遞手背掩護

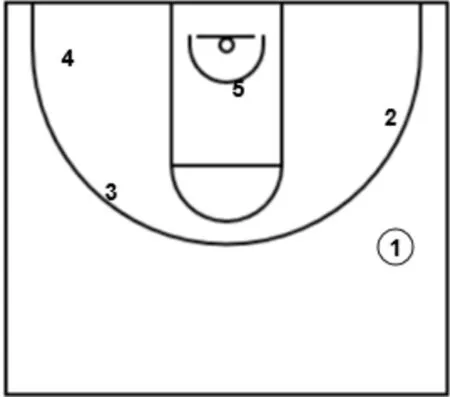

基本落位與要求

如圖8所示,手遞手背掩護主要用于快攻及銜接段進攻后落成陣地時使用的一種簡單進攻戰(zhàn)術(shù),1號位持球與2號位在同側(cè)。3號和4號隊員在另一側(cè)縱向站位。要求隊員具備扎實的掩護技能與快速傳導(dǎo)球的能力以及出色的投籃進攻能力。

圖8 基本落位

基本配合及戰(zhàn)術(shù)變化

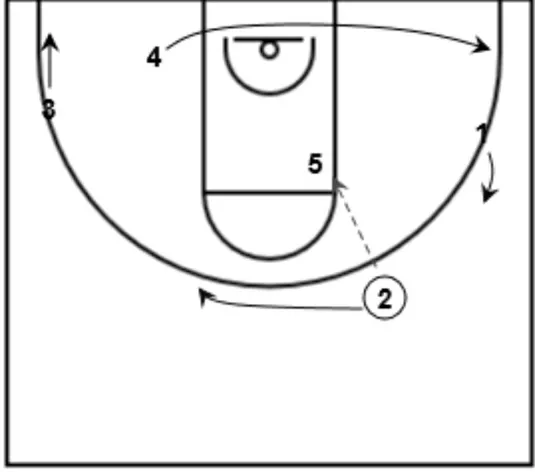

1號隊員發(fā)動戰(zhàn)術(shù)指令后1號與2號在三分線附近進行手遞手傳球,2號運球上提1號下順,與此同時3號隊員給4號隊員做下掩護,4號隊員利用掩護上提接2號的傳球,此時1號隊員溜底利用4號的掩護到達左側(cè)三分線零度角準備接球投籃,4號掩護完轉(zhuǎn)身卡位要球,5號隊員上提給2號隊員做上掩護,2號隊員利用掩護到達右側(cè)三分線零度角準備接球投籃。此時3號隊員可選擇的傳球路線如圖5.3所示,可傳給1號、4號、2號。

圖9 下掩護與手遞手傳球

圖10 溜底與上掩護

2.2.3.2.2 外線傳導(dǎo)球接高位擋拆

基本落位與要求

基本落位如圖11所示,5號中鋒站在籃下吸引防守隊員。3號與4號隊員在一側(cè)縱向站位,1號與2號保持適當?shù)木嚯x準備進行手遞手傳球。要求4號隊員具備較好的持球突破的能力并且能夠及時將球傳出來,5號隊員具備扎實的擋拆技能與擋拆后接球單打的能力。

圖11 戰(zhàn)術(shù)基本落位

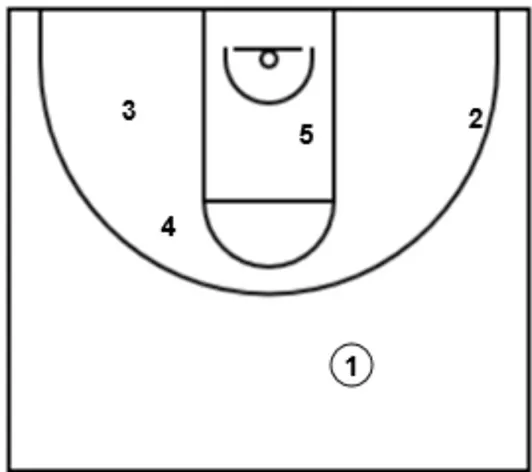

基本配合及戰(zhàn)術(shù)變化

如圖11所示,當1號隊員發(fā)出戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行手勢時,1號運球與2號進行手遞手傳球,2號接球后運球上提。3號給4號做下掩護后4號上提至弧頂接2號的傳球,2號傳完球后如圖12所示先向籃下縱切再拉開至零度角,中鋒5號上提給高位的4號做有球擋拆。

圖12 下掩護與手遞手傳球

圖13 中鋒高位擋拆

如圖13所示,4號利用5號的高位擋拆直接運球突破,擋拆完的5號下順要球。1號、3號與2號隊員均沿三分線上提準備接4號的突破分球進行投籃。此時限制區(qū)內(nèi)較為空曠再加上日本隊球員速度快突破犀利的特點往往能夠輕易突破到籃下進得分。如遇到多人包夾才會將球分散給外線隊員投籃。

2.2.3.2.3 小結(jié)

日本隊在陣地戰(zhàn)中戰(zhàn)術(shù)落位都較為固定,主要手段為有球擋拆與無球掩護以及傳導(dǎo)球相結(jié)合,本著拉開空間的進攻原則發(fā)揮球隊整體性與球員個人速度與突破能力的特點。進攻當中,場上 球員之間內(nèi)外線位置概念模糊化, 但是內(nèi)線、外線均遵循所有的進攻原則,隊員之間通過相互的掩護、換位、傳 球、空切和移動來發(fā)動陣地進攻。

圖14 突破分球

3 結(jié)論與建議

3.1 日本女籃U18隊員年齡梯隊建設(shè)完善,具備強大的后備人才儲備,雖然平均身高不高,但利用快速靈活的打法和場上的多人輪轉(zhuǎn)換予以彌補,形成了整體的“小,快,靈”的特點。

3.2 日本女籃U18隊員具有很強的快攻意識和快攻能力,快攻推進均以運球突破為主,推進速度快,反擊能力強,快攻結(jié)束方式均多以直接上籃為主。進攻手段中定點投突、快攻、無球掩護占比最多。無球進攻與積極拼搶得分占比明顯高于中國隊。

3.3 日本女籃U18隊進攻用時大多在12秒之內(nèi),且用時12秒之內(nèi)的回合得分率明顯高于進攻用時12秒之外的得分率。

3.4 日本女籃U18隊伍在進攻戰(zhàn)術(shù)中基礎(chǔ)配合以掩護擋拆與無球跑動為主,戰(zhàn)術(shù)打法較為固定但連續(xù)性強。戰(zhàn)術(shù)終結(jié)方式大多為突破上籃或外線遠投,整體圍繞外線隊員進攻得分。