德國大學有多難

凌天恒

德國的大學以“寬進嚴出”的辦學方式聞名,雖然入學門檻相對較低,但想要順利畢業卻不容易。某些要求嚴格的專業,最終能拿到畢業證書的學生還不到三成。哪怕平時成績不錯的同學,臨近畢業因為在一門“殺手”課上掛科三次無奈退學的案例不在少數。

歷經半年克服語言關,我終于如愿以償地被錄取為杜伊斯堡-埃森大學的研究生,躊躇滿志的我當時根本沒想到給自己挖了一個多大的坑。

“刺激”的研討課

研討課是西方教育體系中特有的課程形式,一般以10~20人的小班形式進行。由于專業內容和教學風格的不同,研討課的形式靈活多變,但一般都是隨機分成2~4人的小組,針對某一主題進行研究和探討。

開學第一學期,我選擇了“人工智能在心理學領域的應用”這門研討課。Horbasch女士作為我第一門研討課的老師,給我留下了深刻的印象。她身材高挑,足足有1.85米,總是穿著德國人最愛的戶外防風衣。課上講到精彩處,Horbasch會激動得手舞足蹈,而當學生發言時,她會非常隨性地躺在角落里聆聽,完全沒有教授的架子。這種輕松的氛圍讓我不再害怕當眾發言,在每堂課上我都至少發言一次,慢慢提升了自信心。

研討課多以小組為單位打分,因此隊友的“質量”很大程度上決定了最終的成績。作為本專業唯一的亞裔學生,我對小組合作是抱有一定恐懼心理的。事實證明,只要樂于溝通、積極合作,隊友不會因為你是外國人的身份而有微詞。與小組成員達成共同的奮斗目標是非常重要的。在認知心理學的研討課上,因為我過于較真和追求細節,遭到了隊友的一致抗議,他們認為像我這樣“龜毛”簡直是在浪費生命。不比不知道,有一次我對其他同學的論文進行互評時才發現,原來他們的樣本總量只有30組上下,而我足足錄了200組數據,在算法模型上跑了萬次。

在媒體心理學的研討課中,我如獲知音般地遇到了比我更加“龜毛”的Jessica。從論文的格式到每個論點的出處和邏輯,再到實驗方法的優劣,每一個細節她都要做到極致。為了這篇5000詞的小論文,我們研究了上百篇文獻,以畢業論文的標準要求自己,最后獲得了高分。

研討課往往以德語授課,科研論文卻多以英文撰寫,德語和英語的雙外語切換,對我們這些留學生來說挑戰頗大。更可怕的是,教授往往要求我們使用LaTex排版系統進行論文撰寫。使用LaTex需要學習相關的程序語言,比如在論文中插入較復雜的數據表格,它無法像Word那樣在圖形化界面上直接輸入,而要用程序語言編寫出來。每次我都是磕磕絆絆地在最后關頭完成論文,而我的德國同學們往往已經應用自如。后來我才了解到,原來德國人在小學時就開始進行類似的自由研討了。學校要求學生必須在生活中學會觀察、思考,懂得如何查找資料,學會如何有條理、有根據地發表自己的獨特觀點。所以德國學生到了大學階段,寫起研究報告和畢業論文來,并不覺得有什么不適應的地方。“刺激”的研討課幫我突破了交流障礙,敢于表達自己的想法,在遇到不認真的隊友時也能堅持自己的原則,力求完美。

疫情下的學習方式

今年3月中旬,在我結束冬季學期最后一門考試不久后,德國的疫情進入暴發期:國家邊境關閉,學校停止運營,所有未進行的考試全部取消。那時的校內論壇上,滿頁都是同學們的擔憂:我的助學金是否會停發;畢業前的最后一門考試被取消了,學分不夠該怎么辦……類似的問題數不勝數。此外,不少學生的強制實習和學術游覽被取消,不可避免地被迫延遲畢業,很多同學的出國交換行程也延遲了。我身邊的中國留學生大多以學業為重,沒有離開德國,但也不可避免地陷入恐慌,大量囤積食物和日用品。讓我們感到溫暖的是,中國駐德大使館的各地領事館為我們派發了充足的防疫物資。

夏季學期被推遲了一個月后,于4月下旬重啟。學校訂購了一批筆記本電腦,免費借給經濟有困難的學生用于學習。作為計算機專業的研究生,疫情對我的影響并不很大。但像化學、醫學等對實驗設備有較高需求的專業,往往沒有辦法進行正常教學。我們學校的醫學生提前進行臨床實習,以填補德國疫情關頭的醫務人員缺口。

出于數據保護和知識產權的考慮,學校臨時建立了自己的實時網絡教學平臺,將絕大多數課程安排到線上進行。在疫情暴發后,很多德國本地同學都回到了父母身邊。德國小鎮和農村的網絡基建并不好,實時視頻通信經常會中斷或卡頓。剛開始時,老師們為了保證課堂上的互動性,要求大家都打開電腦的前置攝像頭。記得有一次,有位同學坐在室外花園里上課,她家的狗子在草坪上瘋狂撒歡,好不搶鏡。由于疫情期間大多數人都在家辦公或學習,網絡負載實在太大,最后變成只有老師或發言者才開攝像頭。對著陌生的名字和黑屏的畫面表達自己的觀點,看不到對面的反應和表情,這個過程是有些令人壓抑和荒誕的。

疫情期間在家學習,雖然節約了通勤時間,但若沒有足夠的自制力,很難每天規律地學習和生活。為了創造學習氛圍,我改變了客廳的布置,一切以書桌為中心。我每天嚴格按照課表上的時間作息,哪怕只是自學上傳好的音頻課件,也要求當天必須看完,按時完成所有作業,絕不拖到第二天。一段時間堅持下來,我慢慢地適應了這樣的學習方式。

漫長的考試季

德國的考試主要以筆試為主。由于德國政府限制封閉建筑物內每平方米的人數,以前可以坐下300人的大型階梯教室,現在只能進行80人的筆試。因此,今年的考試季格外漫長,從6月底一直持續到10月底才算結束。

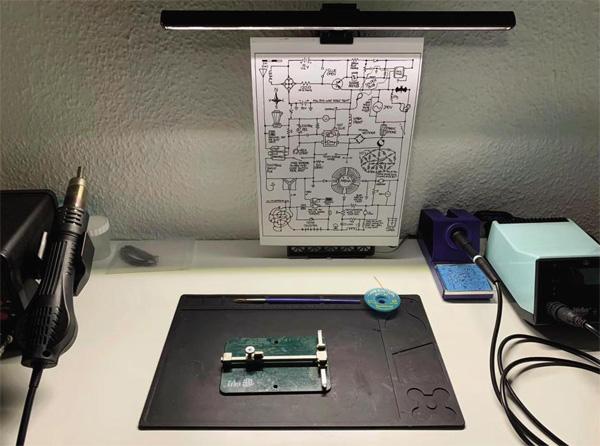

為了能盡快完成涉及4萬名學生的考試,我們學校租賃了多個附近城市的體育館作為考場。所有學生和監考人須佩戴口罩進入建筑物,考場座位前后左右都隔開了1.5米。雖然在考試開始后就可以摘下口罩,但幾乎沒有人這樣做,個別防范意識極強的學生甚至會佩戴高防護級別的口罩,生怕場內有無癥狀感染者。

德國筆試的出卷形式多樣,教授擁有很大的決定權。在考試前通常不會劃范圍,也不提供樣卷等資料,所有的日常練習和課件中的每一個角落都可能成為考點。雖然學生之間會有一份代代傳承的“題庫”,但遇到出題勤快又愛創新的教授也只能叫苦不迭,所以一旦進入考試季,學生普遍承受著很大的壓力。我曾參加過一門基礎社交心理學考試,這門課程的內容主要由30個主題構成,而考試則是隨機抽取5個主題進行考察,每一題的答案都可以寫滿整張A4紙。要在短短60分鐘內完成這份考卷,不僅考查學生對所有知識點的掌握,還要考查速寫和總結的能力。有些來不及復習的同學,只能隨機選擇一些主題復習,到底能不能考到,全憑運氣。

德國大學“三掛出局”的規定讓很多學生望而生畏。比如,念理科的本科生三次高等數學考試不及格,那就只能放棄所有理科專業,改讀文科專業或者退學。德國大學并不會給掛科的學生出一份難度降低的補考考卷,他們需要在下學期或下學年與正常選修這門課的同學一起參加考試。當大家以為疫情期間教授們出題也許會手下留情時,往年平均及格率65%的課程,這學期的及格率暴跌到了39%。

德國大學里沒有關心你學習成績的班主任,沒有擔憂你心理健康的輔導員,也沒有提高你活動積極性的學生會……所有的課程、實驗和考試,都是為了訓練出一名在學術上合格、在職場上達標的專業人才。雖說德國大學很難“混”到畢業,但那張沉甸甸的畢業證書含金量很高,會給你的未來發展帶來巨大的助力。理所當然地,它也要求你付出巨大的努力。