智慧觀察,科學診斷,規(guī)范指導(dǎo)

——基于“兒童立場”的園本研修的實踐與思考

文/楊志群 江蘇省蘇州市相城區(qū)玉成第一幼兒園

一、教研背景

我園是一所新建幼兒園,2017年9月新園舍正式啟用,共招收了6個小班,230名幼兒。12名專任教師之中,3~10年期骨干教師為5人,1~3年期新教師為7人。基于此,我園推出了“微型教研”的教研思路,微研主題不求“大而虛”,追求“小而活”;微研程序不求“全且多”,踐行“簡而真”;力求借助角度小、周期短、便捷化的“微型教研”形式,將本園專任教師培訓規(guī)劃目標“分解、細化”,使之成為專任教師“理論聯(lián)系實際、理念助推行為”的最便捷、最高效的專業(yè)學習與成長范式,循序漸進地提升新建幼兒園的教育質(zhì)量和辦園水平。

我園第一學年度的“微型教研”主題內(nèi)容聚焦于小班組“桌面游戲、區(qū)域游戲”活動,連續(xù)開展了兩次“跟進式”園本研修活動,并圍繞相應(yīng)的微研專題項目進行游戲調(diào)研、集中研討、對話交流、觀點分享,園長和教研主管據(jù)此進行“價值判斷、觀點甄別、意見匯總”,循序漸進地提升專任教師的游戲觀察技能、游戲指導(dǎo)水平和教育理論素養(yǎng)。

二、理論支撐

不同的立場表明不同的態(tài)度,影響甚至決定著處理事情的方式和結(jié)果。我們認為,教育立場應(yīng)該立足于“兒童立場”,“兒童立場”需要幼兒園教育對幼兒的學習特點、游戲本質(zhì)具有深刻認識和精準把握。基于此,我園的微型教研活動不能脫離幼兒而展開,微型教研目標最終是為了“促進幼兒的學習與發(fā)展”。

2017年9月,我園先后組織12名專任教師進行兩次《3~6歲兒童學習與發(fā)展指南》(以下簡稱《指南》)的集中式理論學習活動;2017年10月至2018年3月,我園又組織專任教師每月進行一次《0~8歲兒童學習環(huán)境創(chuàng)設(shè)》重點章節(jié)的讀書學習、實踐經(jīng)驗交流與分享活動,并連續(xù)開展了三次集中式理論學習活動,有條不紊地提升專任教師在游戲環(huán)境創(chuàng)設(shè)、游戲材料準備、游戲觀察與指導(dǎo)這三個層面的理論水平。

三、依托園本研修,提升教師專業(yè)技能和理論素養(yǎng)

1.教研案例:聚焦積木游戲中的“童真·童趣”。

(1)教研現(xiàn)場——智慧觀察、錘煉慧眼。

游戲是幼兒園教育的基本活動,是幼兒最喜歡的探索方式。積木游戲是結(jié)構(gòu)游戲的一種,是幼兒最喜歡的游戲類型之一。由于積木游戲的材料開放、易拆易建,幼兒可以任意組合,象征性地滿足自己的各種意愿,從而獲得創(chuàng)造的快感。蒙臺梭利指出,“(教師)唯有通過觀察和分析,才能真正了解幼兒的內(nèi)在需要和個別差異,以決定如何協(xié)調(diào)環(huán)境,并采取應(yīng)有的態(tài)度來配合幼兒成長的需要。”在此理念認知下,幼兒園教科室于2017年10月26日下午,組織小班組全體教師開展了主題為“聚焦桌面游戲中的童真·童趣——錘煉專任教師觀察桌面游戲的慧眼”的園本研修活動,支持并鼓勵小班組6位班主任尋找并收集自己班級幼兒玩桌面游戲的照片素材(一組照片),積累、整理并據(jù)實撰寫自己班級的“童真·童趣”故事。

首先,教研主持人介紹本次園本研修活動的目的、意義和價值,交代園本研修活動開展之前的一些前期準備和游戲普查、調(diào)研工作。

隨后,6位班主任依次結(jié)合6組“童真”照片進行“童趣”故事的交流與講述。全體副班主任觀摩、傾聽,聚焦并分析、判斷6組“童真”照片中“被觀察”幼兒的建構(gòu)技能或思維水平處于哪一個發(fā)展層次。

接著,全體參研教師采取“邊交流、邊分析、邊討論”的形式,重點圍繞:

①你覺得哪一組照片最能反映小班幼兒的年齡特征和游戲技能水平?

②小班幼兒在積木游戲過程中,主班教師主要觀察什么?配班教師主要關(guān)注什么?

③教育支招——如何在積木游戲中促進小班幼兒的個別化學習?

圍繞這三個研討話題進行專題研討、對話研究,引發(fā)全體專任教師的職業(yè)認同感:“教育無小事,處處皆課程”。

最后,教研主持人針對6位班主任講述的6個“童趣”故事進行精煉點評,并提醒全體專任教師注意:幼兒積木建構(gòu)游戲的技能水平雖然有其獨特的發(fā)展順序,但是教師的指導(dǎo)作用不可低估。教師的慧眼觀察、適時介入、適當點撥與適性指導(dǎo)(適應(yīng)幼兒的自然天性),能夠有效萌發(fā)并保持幼兒的建構(gòu)興趣,幫助幼兒積累相應(yīng)的建構(gòu)經(jīng)驗,并掌握一定的游戲技能和學習經(jīng)驗,養(yǎng)成良好的游戲習慣和學習品質(zhì),最終促進小班幼兒的建構(gòu)技能向更高的水平發(fā)展。

(2)后續(xù)跟進——注重宣傳、吸納助力。

教研主持人要求6個小班12名專任教師跟進式開展晨間桌面游戲(積木游戲)的組織、觀察與指導(dǎo)活動,每個班級提供一組照片(精選8張)或一個幼兒玩積木游戲小視頻(2分鐘),做成一個簡潔、精煉的小視頻或小片段,在幼兒園微信公眾平臺進行宣傳與推廣,同步幫助和指導(dǎo)幼兒家長樹立科學、規(guī)范的兒童觀和教育觀。家園攜手,共同助推小班幼兒的游戲化學習與個別化發(fā)展。

園本研修活動現(xiàn)場

幼兒游戲

2.教研案例:剖析圖文游戲案例,獲悉幼兒發(fā)展軌跡。

(1)教研現(xiàn)場——科學診斷、精準指導(dǎo)。

游戲是幼兒園課程的內(nèi)容,也是幼兒園課程實施的途徑,游戲是幼兒的基本活動。為了進一步提高專任教師撰寫《游戲觀察記錄》的專業(yè)技能,幼兒園教科室于2018年2月25日下午,組織全體專任教師開展了主題為“‘看見’兒童的學習現(xiàn)狀和發(fā)展軌跡”的園本研修活動。

首先,教研主持人介紹本次園本研修活動的一些前期準備工作,要求專任教師積極撰寫圖文版《游戲觀察記錄》(針對個別幼兒),收集《游戲觀察記錄》樣例文本;從12名專任教師的《游戲觀察記錄》樣例文本中,選出適合本次園本研修活動“游戲案例”的剖析樣本。

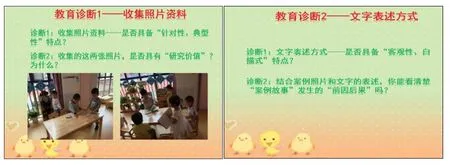

其次,圍繞陳潔老師撰寫的《游戲觀察記錄》進行專業(yè)診斷,并引導(dǎo)全體專任教師思考以下問題:

①游戲觀察目標的設(shè)定是否科學合理?

②選擇的游戲案例照片是否具備針對性、典型性特點?收集的這兩張照片是否具有“研究價值”?

③文字表述方式是否具備客觀性、白描式特點?結(jié)合案例照片和文字的描述,你能否看清楚案例故事發(fā)生的前因后果?

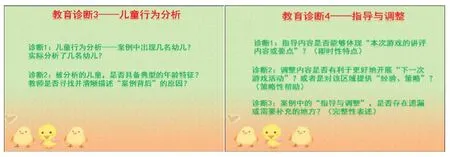

④案例中被分析的幼兒是否具備典型的年齡特征?教師是否尋找并清晰描述案例背后的原因?

⑤指導(dǎo)內(nèi)容是否能夠體現(xiàn)本次游戲的講評內(nèi)容或指導(dǎo)要點?調(diào)整內(nèi)容是否有利于更好地開展下一次游戲活動?或者是對該游戲區(qū)域提供經(jīng)驗、策略?案例中的指導(dǎo)與調(diào)整是否存在遺漏或需要補充的地方?

再次,全體專任教師分成兩個小組(班主任組、副班主任組),分別圍繞上述幾個問題進行小組討論和專業(yè)診斷,針對圖文記錄觀察案例樣本進行全方位的剖析和多元化的解讀。在此基礎(chǔ)之上,兩個小組各派一名教師代表進行交流,并講述各自小組的教育診斷意見。

副班主任組“小組研討”話題

班主任組“小組研討”話題

最后,教研主持人組織全體專任教師進行集中式理論學習,針對陳潔老師撰寫的圖文版《游戲觀察記錄》(第一版)中涉及到的小班幼兒分享行為進行正面回應(yīng),借用典型的實例、專家的觀點、科學的道理進行舉例說明,有理有據(jù),因勢利導(dǎo)地幫助專任教師積累相應(yīng)的教育理念,據(jù)此規(guī)范專任教師的教育行為。專任教師在個別化學習、群體性交流的經(jīng)驗基礎(chǔ)之上,進行學習感悟的交流和分享活動,獲得了一次理論層面的集體充電、理念提升。學習感悟分享的高潮環(huán)節(jié),主持人順勢進行總結(jié)性發(fā)言和適宜性點撥,提醒全體專任教師在日常工作實踐中努力做到細致觀察、耐心傾聽、客觀詢問、科學分析,針對幼兒的游戲問題或行為表現(xiàn)現(xiàn)狀進行專業(yè)思考,據(jù)此作出價值判斷,順勢采取教育引導(dǎo),使之成為有意義、有價值、高質(zhì)量的自主性游戲活動。

(2)后續(xù)跟進——常態(tài)調(diào)研、多元記錄。

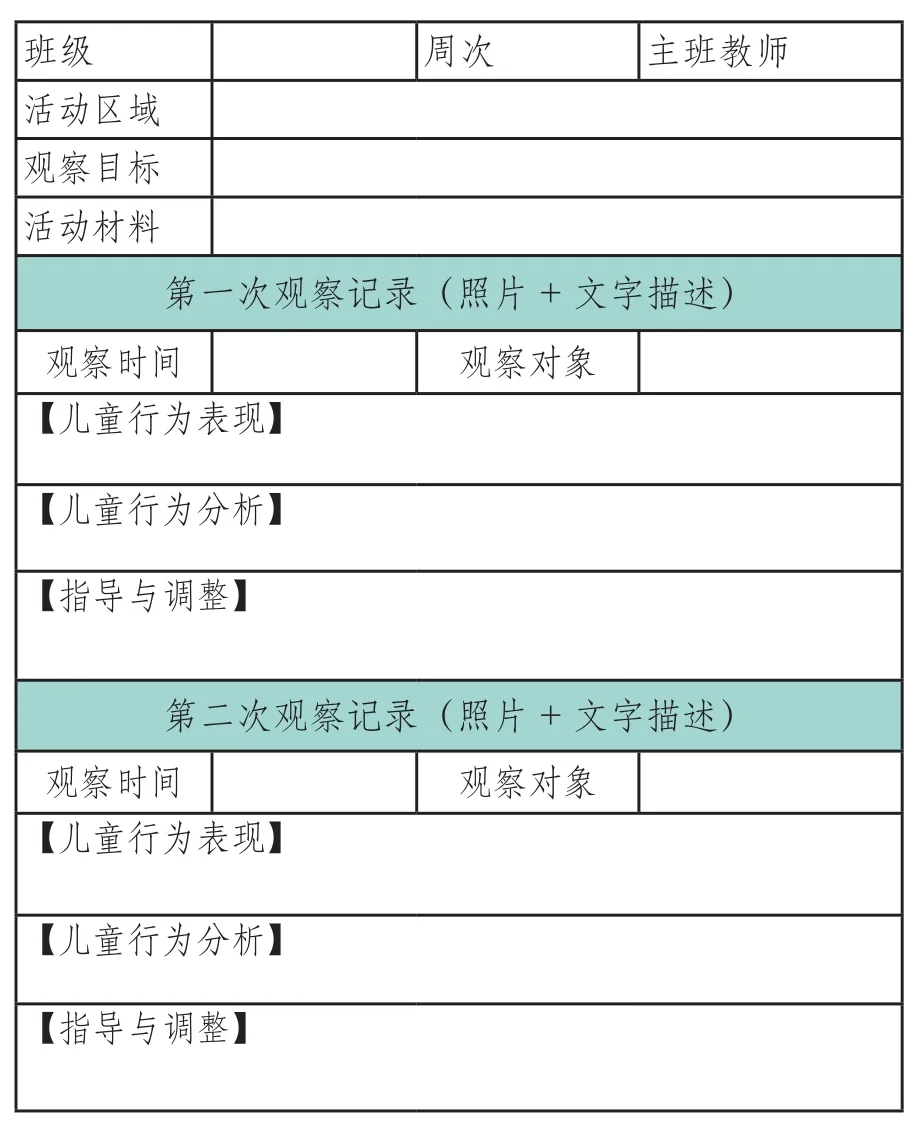

理論學習文章(《學前教育》教育診斷欄目)

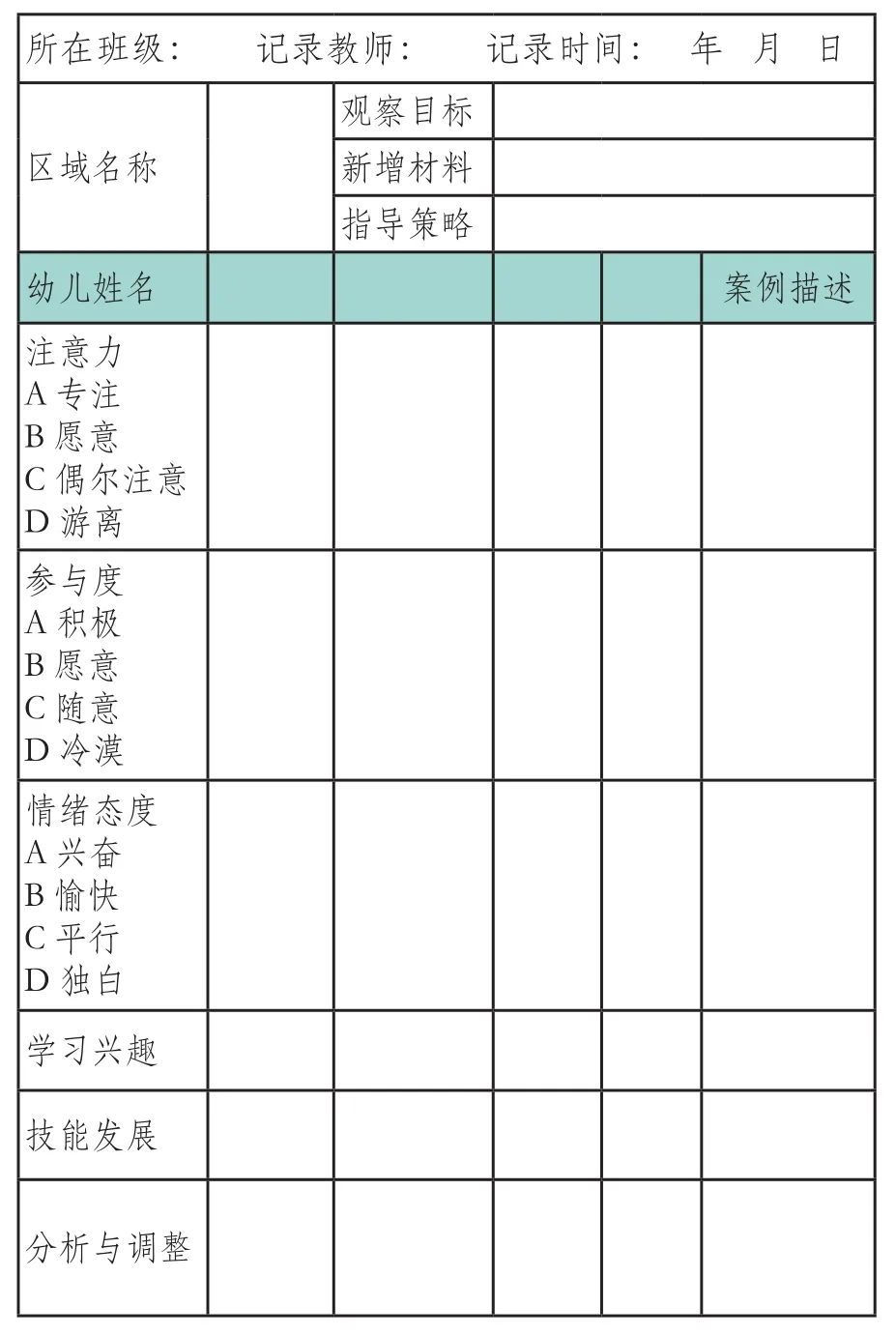

我園借助本次“圖文案例診斷”園本研修活動,進一步錘煉專任教師敏銳捕捉、智慧觀察的慧眼,并在此基礎(chǔ)上推出了《游戲觀察記錄——幼兒游戲行為檢核表》(第二版)(針對小組幼兒),兩個版本的《游戲觀察記錄》“因需選擇、交替使用”(暫時使用這兩個版本,后期根據(jù)實際使用效果進行調(diào)整、優(yōu)化或改版),有的放矢地引導(dǎo)專任教師進行據(jù)實記錄、客觀撰寫、行為檢核的游戲觀察記錄,科學分析并規(guī)范解讀幼兒的游戲行為,看見并獲悉小班幼兒的學習現(xiàn)狀和發(fā)展軌跡,據(jù)此進行因勢利導(dǎo)、因人而異的教育和引導(dǎo),有條不紊地提升專任教師游戲育人的職業(yè)敏感性,行之有效地推動小班幼兒的個別化學習與個性化發(fā)展。

四、教研感悟

1.科學分析、適宜指導(dǎo)。

南京師范大學張永英教授的專題講座《基于證據(jù)的幼兒園課程建設(shè)》中明確提出:證據(jù)——兒童學習和發(fā)展外顯的標志或信號。張教授從國內(nèi)、國外兩個維度進行“證據(jù)”的闡述告訴我們,教師在科學觀察幼兒行為之后,需要運用科學、規(guī)范的佐證材料,即用“證據(jù)”來感知、獲悉幼兒的發(fā)展路徑,在科學、規(guī)范的《指南》《幼兒園教育指導(dǎo)綱要(試行)》(以下簡稱《綱要》)等文件的指導(dǎo)下,才能對兒童行為進行科學分析、適宜指導(dǎo)。如果脫離了“證據(jù)”的參照、檢核和對比,教師的教育行為則是無效、低效的。我園于2018年12月成功申報相城區(qū)課程游戲化建設(shè)項目園,我們的課程游戲化項目建設(shè)剛剛“揚帆起航”,專任教師在撰寫課程故事、分析課程故事的過程之中,同樣需要在《指南》《綱要》和某些專家論著之中查找到可信度高的“證據(jù)”來證明自己的教育和引導(dǎo)是適宜、有效的,是基于幼兒當前和當下的學習和發(fā)展需要的,是為了更好地促進處于不同發(fā)展水平中的幼兒向各自最近發(fā)展區(qū)邁進與發(fā)展,是為了滿足每一名幼兒的個性化成長和個別化發(fā)展。

表1 圖文版《游戲觀察記錄》(第一版)

2.師幼互動、互促發(fā)展。

美國學者埃德·拉賓諾威克茲在《思維·學習·教學》一書中說:“作為教師,我們教兒童。既然我們教兒童,那我們就要了解兒童怎樣思維,兒童怎樣學習……”在幼兒園自主性游戲活動過程中,教師要善于觀察、捕捉、發(fā)現(xiàn)幼兒游戲中隱含的教育價值,及時“關(guān)注幼兒在游戲活動中的表現(xiàn)和反應(yīng),敏銳地察覺幼兒的需要,并及時以適當?shù)姆绞綉?yīng)答,最終形成合作探究式的師幼互動”,漸進式豐富、積累幼兒的游戲經(jīng)驗,以點帶面地拓展幼兒的游戲視野,才能幫助幼兒在自由、自主的游戲活動過程中獲得循序漸進、小步遞進式發(fā)展。與此同時,我園專任教師也正是在系列的“游戲觀察、游戲指導(dǎo)”專題教研活動過程中,獲得新啟發(fā)、新感悟與新積累,真正起到了轉(zhuǎn)變教師教育觀念和優(yōu)化教師教育行為的作用,同步助推了我園專任教師的專業(yè)成長與發(fā)展。

表2 《幼兒游戲行為檢核表》(第二版)