中國人幸福人格的結構與內涵 *

顏玉枝 董圣鴻

(江西師范大學心理學院,江西省心理與認知科學重點實驗室,南昌 330022)

1 引言

幸福感是衡量生活質量的重要指標。盡管一些研究將幸福感區分為社會幸福感、主觀幸福感、心理幸福感等不同范疇,但多數心理學家還是將幸福感定義為人在需要得到滿足時的一種心理體驗或者主觀感受。那么,什么樣的人更能體驗到幸福感呢?一項追蹤研究表明,幸福感更可能是一種穩定的人格特質(尹霞云, 黎志華, 2015)。因此,探索幸福人格特質對培養個體幸福感、提升獲得幸福感的能力有重要意義。

研究發現,成人的幸福感與人格有關(Rietveld et al., 2013)。Diener(1984)發現,人格是預測個體幸福感的最穩定且有效的因素之一,并認為相比較于種族、社會階級、金錢、工作等,人格是幸福感更大的決定因素(Diener, Suh, Lucas, &Smith, 1999)。有研究發現大五人格中的神經質、開放性與幸福感相關顯著(陳志霞, 李啟明, 2014);也有研究發現,大五人格中的五個維度與幸福感的相關均達到顯著水平(張瑞平, 李慶安, 2017);艾森克人格特質中的神經質、內外向維度與幸福感的相關顯著(黃艷艷等, 2020)。還有研究表明,相比國外被試,中國人的外傾性、神經質與幸福感的相關更為密切,這表明外傾性、神經質等人格特質與幸福感的相關程度受文化的影響(陳燦銳, 高艷紅, 申荷永, 2012)。

上述研究表明,外傾性、神經質、責任心等人格特質都對個體的幸福感產生影響。但是這些研究只是單一探討某種人格特質與幸福感的關系,沒有把這些人格特質作為“幸福人格”進行整體研究。國內學者楊敏(2014)明確提出了幸福人格的概念,并對幸福人格的結構進行了探討。楊敏將幸福人格定義為個體在理解、追求、享受幸福的過程中所表現出的內在動力組織及其相應的行為模式的統一體。這表明幸福人格的本質就是對個體幸福感產生影響的穩定的人格特質。高幸福人格的人在各種場合下都更容易感受到幸福感或更容易形成獲得高幸福感的能力,低幸福人格的人更難感受到幸福感,也更難形成獲得高幸福感的能力。

楊敏(2014)從中國傳統文化的角度對幸福人格進行探討,得出樂群、樂善、樂觀的三因子模型,編制的幸福人格問卷具有良好的信、效度。該模型與人們的日常認知較為一致,因為樂觀人格確實是影響幸福感的重要因素(秦琳, 胡小蘭, 2019)。但是,關于幸福感與人格關系的研究表明,還存在一些對幸福感產生重要影響的人格特質沒有包含在該三因子模型中。比如,情緒智力能獨立預測幸福感各維度的變異(陳曦, 李明,葉浩生, 2012; Gallagher & Vella-Brodrick, 2008);智慧與自我實現幸福感存在顯著正相關(傅緒榮,魏新東, 王予靈, 汪鳳炎, 2019);自信是影響幸福感的重要變量(王仲星, 王欣星, 2012)。還有研究表明,責任心、自尊、感恩、知足等品質都會對個體的幸福感產生影響。比如,大五人格中的責任心維度與幸福感存在顯著相關(Hayes & Joseph,2003);人際責任感對個體的幸福感有正向預測作用(何垚, 2017);高自尊的個體在面臨失敗時表現得更為自信,能夠相對較好地應對發生的問題,進而擁有更高的幸福感(Flynn & MacLeod,2015),國內也有研究得到了相同的結論(耿曉偉, 張峰, 鄭全全, 2009; 郭春涵, 2019)。感恩會增強幸福感(Alkozei, Smith, & Killgore, 2018);感恩對幸福感有獨特的預測作用(喻承甫, 張衛, 李董平, 肖婕婷, 2010);感恩與主觀幸福感、生活滿意度、積極情感均存在顯著正相關(丁鳳琴, 趙虎英,2018)。這些研究表明幸福是一種復雜的高級情感,而不是單純的樂觀問題。

因此,本研究擬采用詞匯學方法對幸福人格的結構與內涵進行探討,以避免幸福人格特質維度的“缺失”。詞匯學假說認為,人類特性的個體差異終究會編碼到語言中,這種差異越重要,就越有可能用詞匯來描述。從自然語言中獲得人格詞匯就有可能從中提取到一組特質,代表這一語言背景中人們行為的特點(Allport & Odbert,1936)。有研究者采用該方法研究了不同的人格特質理論模型和測量工具。如,焦麗穎、楊穎、許燕、高樹青和張和云(2019)通過詞匯學方法探討中國人善、惡人格的結構與內涵;張和云、趙歡歡和許燕(2018)采用詞匯學的方法揭示了中國人善良人格的結構。為了保證詞匯的全面性,本研究以黃希庭、沐守寬、王登峰等人編制人格測驗時最初建立的詞表為基礎(黃希庭, 2014; 沐守寬,顧海根, 2010; 王登峰, 崔紅, 2005),從中提煉幸福人格結構,探查中國人幸福人格的內涵。

2 研究方法

2.1 被試

本研究三個階段的被試構成如下。

(1)詞庫建立與詞匯篩選階段:3 名不同專業的大學生(金融學、行政管理、心理學),3 名中文專業的研究生,30 名心理學專業的大學生。

(2)初測階段:男744 名,女1864 名,平均年齡20.03 歲(SD=1.99 歲);城鎮1017 名,農村1591 名。

(3)正式施測階段:男704 名,女1491 名,平均年齡19.29 歲(SD=1.85 歲);城鎮880 名,農村1315 名。

2.2 研究工具

2.2.1 自編幸福人格詞匯表

本研究對初測階段收集的數據進行分析,篩選出與幸福感量表相關顯著的詞225 個,構成幸福人格詞表。

2.2.2 效標量表

(1)Campbell 幸福感量表(汪向東, 王希林,馬弘, 1999)。該量表包括總體情感指數8 個條目和生活滿意度1 個條目。本研究中該量表的內部一致性系數為0.87。

(2)主觀幸福感量表(嚴標賓, 鄭雪, 邱林,2003)。該量表包含總體主觀幸福感5 個條目,生活滿意度5 個條目,積極情感6 個條目,消極情感8 個條目,具有良好的信、效度。本研究中該量表的內部一致性系數為0.82。

(3)中國大五人格問卷簡式版(王孟成, 戴曉陽, 姚樹橋, 2011)。該量表包含神經質、責任心、宜人性、開放性和外傾性五個維度,每個維度有8 個條目,6 級計分。本研究中該量表五個維度的內部一致性系數均在0.75 以上。其中,神經質維度的內部一致性系數為0.86,責任心維度為0.80,宜人性維度為0.78,開放性維度為0.82,外傾性維度為0.78。

2.3 研究程序

2.3.1 幸福人格詞匯表的篩選

第一步,收集整理人格特征詞匯。收集黃希庭(2014)編制的562 個人格形容詞表,王登峰和崔紅(2005)編制的1520 個中國人人格特質形容詞表,沐守寬和顧海根(2010)編制的378 個美德形容詞表,刪去相同的詞,得到共2077 個詞。

第二步,篩選與幸福感相關的詞匯。請三名不同專業大學生分別獨立對2077 個詞進行初步篩選,指導語為“請判斷出哪些詞能夠描述幸福者所具有的典型特征”。三人意見一致(一致同意和一致不同意)的詞有1912 個,評定一致性為92.06%,其中三人一致認為能夠描述幸福者具有的典型特征的詞1358 個;對三人意見不完全一致的165 個詞作進一步評價,請30 名心理學專業大學生評價這些詞與幸福感之間的關系,采用7 點量表,分值越高代表相關程度越高,保留評定均分4分以上,且標準差小于2 的詞49 個。在本過程共得到1407 個與幸福感相關的詞。

第三步,請兩名中文專業的研究生分別進行同義詞匯總,并在每一類詞匯中根據其典型性指定一個代表詞;再請一名中文專業的研究生將二者的分類結果進行對比匯總,并對前二者有分歧的項目進行評定,得到306 類同義詞,然后在每一類詞匯中根據其典型性選定一個代表詞,建立了306 個詞語的幸福人格詞匯表。

2.3.2 初測與項目篩選

將篩選出來的306 個詞分成三個詞表,分別都加上嚴標賓等(2003)修訂的主觀幸福感量表構成三份初測問卷,平均每份問卷130 題,并且每份問卷選擇5 對含義相近詞語作為測謊題。要求被試根據自己的實際情況,判斷自己的人格特征與問卷形容詞所描述內容的符合程度,采用7 級計分,數字越大代表被試與該詞的符合程度越高。

將回收的數據進行清洗后,分別計算詞匯與幸福感問卷中的積極情緒、消極情緒與主觀幸福感總分的相關,詞匯與幸福感問卷中的積極情緒與主觀幸福感總分的相關,刪去相關不顯著的詞,剩余幸福人格詞語225 個。

2.3.3 正式測試與項目篩選

使用初測階段篩選出來的225 個幸福人格詞語,加上三個效標量表構成正式測試問卷,共298 題,在其中選擇了8 對含義相近詞語為測謊題。采用問卷星收集數據,通過紅包抽獎的方式提高被試的積極性,測試前告知被試認真完成問卷后可進行抽獎,中獎率為30%。

對回收數據進行清洗后,分別計算詞匯與幸福感問卷中的積極情緒、消極情緒與主觀幸福感總分的相關,詞匯與幸福感問卷中的積極情緒與主觀幸福感總分的相關,刪去相關不顯著的詞語16 個、相關系數低于0.20 的詞語40 個,剩余幸福人格詞語169 個。

2.4 數據分析

采用SPSS23.0 和LISREL8.80 進行項目分析與篩選、探索性因素分析、驗證性因素分析和信、效度檢驗。

3 結果

3.1 效度分析

將正式測試的總樣本(n=2195)隨機分為兩份:1098 份用于探索性因素分析;1097 份用于驗證性因素分析,以考察問卷的結構效度;通過效標問卷考察問卷的效標關聯效度。

3.1.1 探索性因素分析

通過KMO 和Bartletts 球形檢驗分析發現,KMO 值為0.98,Bartletts 球形檢驗的結果表明相伴概率為0(p<0.001),表明數據適合進行因素分析。

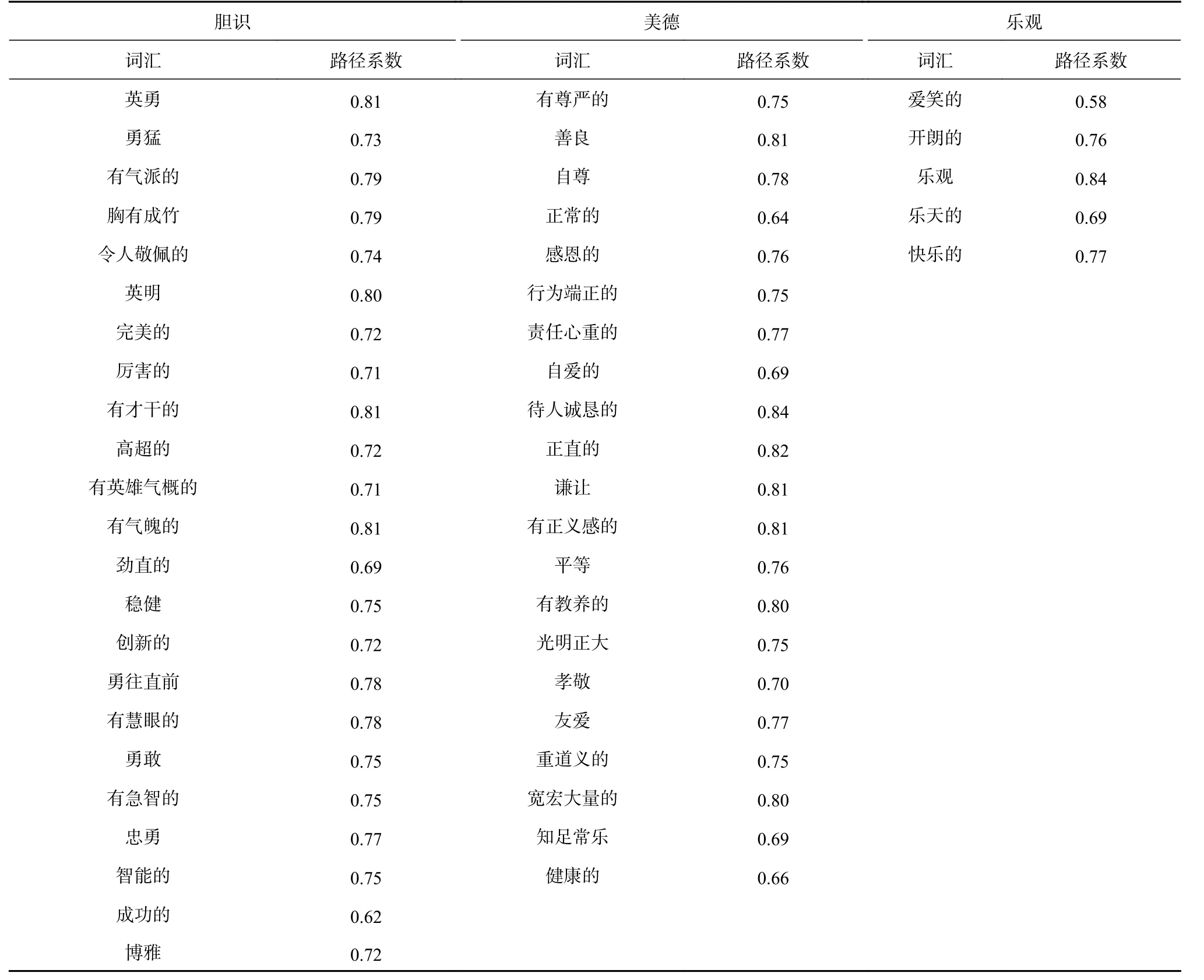

采用主成分法和最優斜交轉軸法對169 個詞進行因素分析,根據心理測量學要求,按如下原則刪除條目:(1)在各因子上載荷都小于0.40 的條目;(2)共同度低于0.30 的條目;(3)在兩個及以上的因子負荷都高于0.40 的條目;(4)少于2個條目的因子。最終保留了49 個條目,碎石圖分析發現,從第3 個因子后走勢趨于平緩,三因子累積解釋率為59.56%。因此,限定三因子進行探索性因素分析,具體的因子載荷和共同度見表1。

從表1 中可見,因子1 的詞匯中,英勇、勇猛、有氣魄的等代表勇氣,英明、厲害的、高超的、有慧眼的代表智慧,因此命名為膽識;因子2的詞匯中,友愛、寬宏大量的、知足常樂等代表豁達,責任心重的、有正義感的、重道義的代表擔當,因此命名為美德;因子3 包含開朗的、樂觀等積極詞匯,因此命名為樂觀。

3.1.2 驗證性因素分析

使用LISREL8.80 軟件對數據進行驗證性因素分析。結果表明,模型對數據的擬合較好,χ2/df=5.16,RMSEA=0.07,SRMR=0.05,CFI=0.98,NFI=0.98,NNFI=0.98,基本達到了推薦標準(Sharma, Mukherjee, Kumar, & Dillon, 2005);項目在潛變量上的載荷較高,其中84%的項目路徑系數在0.70 以上(見表2)。

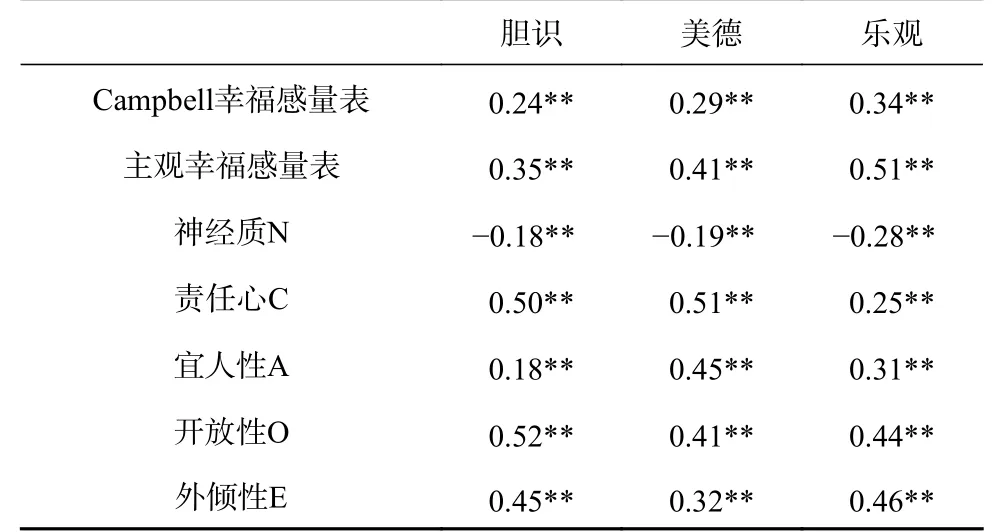

3.1.3 效標關聯效度檢驗

研究發現,幸福人格及其各維度與效標量表均存在顯著相關(p<0.01)。其中,幸福人格及其各維度與Campbell 幸福感量表、主觀幸福感量表呈顯著正相關(p<0.01),與大五人格中的責任心、宜人性、開放性、外傾性均存在顯著正相關(p<0.01),與神經質均存在顯著負相關(p<0.01)。表明幸福人格詞匯表具有良好的效標關聯效度(見表3)。

3.2 信度檢驗

幸福人格詞匯表的內部一致性系數為0.98,三個因子的內部一致性系數分別為0.97、0.96、0.86,均在0.85 以上,表明該詞匯表的內部一致性信度高。

表1 幸福人格的三因子結構

4 討論

4.1 幸福人格詞匯表的測量學性能

以往研究者在構建人格特質形容詞表時通常采用從自然語言體系中搜索詞匯的方法以保證詞匯信息的完整性(黃希庭, 2014; 沐守寬, 顧海根,2010; 王登峰, 崔紅, 2005)。本研究以黃希庭、沐守寬、王登峰等人編制人格測驗時最初建立的詞表為基礎,編制幸福人格詞匯表。由于以上研究的詞表是從語言體系中初步篩選的,反映人格特質的形容詞,只做了生僻詞的刪減、同義詞的歸并等一些簡單的梳理,因此可認為本研究所采用的詞匯是比較全面的。

在詞庫的初步篩選階段,三名不同專業的大學生在評定能夠描述幸福者所具有的典型特征的詞匯時,一致認為直接評價所給詞匯與幸福之間的關系難度較高。于是在對詞匯進行評定時,要求他們只要認為可能有關就選擇有關,最終評定一致性為92.06%。為避免個體評定的困難,在初測與正式施測時都只讓被試評估所提供的形容詞是否符合自己的個性特點,然后根據該詞匯與幸福感問卷的相關程度篩選項目。這種方法對被試的判斷能力要求較低,更利于被試輕松、清楚地作答。最終信度分析、探索性和驗證性因素分析,以及與效標測驗的相關分析結果表明,該詞匯表的測量學性能是較佳的。

表2 驗證性因素分析路徑系數表

表3 幸福人格詞匯表與各效標量表得分的相關系數(n=2195)

4.2 幸福人格的結構

本研究得到的幸福人格結構包括膽識、美德、樂觀三個維度,共49 個詞語,這些詞語基本上包括了積極心理學家Peterson 和Seligman 提出的24 種積極人格品質(馬丁·塞利格曼, 2010)。有研究者認為只有具備了這些積極人格,個體才有可能獲得真正的幸福(滕飛, 2015)。這24 種品質中包含膽識的有勇氣、智慧、自信、智力、創造性等,包含美德的有公平、寬恕、感恩、仁愛、慈善、謙虛、誠實等,包含樂觀的有樂觀、希望、幽默等(馬丁·塞利格曼, 2010)。在大五人格中,責任心、宜人性、外傾性等人格特質與個體幸福感存在顯著相關(陳燦銳等, 2012; 張瑞平, 李慶安,2017),本研究也得到了類似的結論。具體而言,成功的、責任心重的、正直的等詞屬于責任心維度;善良、謙讓、友愛、快樂的等詞屬于宜人性人格維度;勁直的、創新的、智能的等詞屬于開放性人格維度;胸有成竹、待人誠懇的、樂觀等詞屬于外傾性人格維度,反映的是樂觀、自信且善于社交等特點。這也進一步驗證了以往對人格特質與幸福感關系的研究結果。

在本研究中,膽識維度包含令人敬佩的、勇往直前、勇敢、有急智的、成功的等人格特點。有膽識的人是有擔當、敢于奮斗的人,能通過勇往直前的奮斗獲得幸福。以上觀點在不同研究中也得到了佐證,比如有研究者提出智慧與自我實現幸福感存在顯著正相關(傅緒榮等, 2019);賈文文、王忠軍、溫琳、朱曉東和徐娜(2015)發現在中國的文化背景下,員工的幸福感水平與職業成功存在顯著相關;王仲星和王欣星(2012)以中醫專業的大學生為研究對象,發現自信是影響幸福感的重要變量。

美德維度包括責任心重的、有正義感的、寬宏大量的、知足常樂等詞匯。具有美德的人更容易感受到幸福感,在很多研究中有類似的結論。心理學實證研究發現,實踐美德行為,如志愿和捐助等活動可以讓人獲得幸福,人們更傾向于認為具有美德之人更加幸福(喻豐, 彭凱平, 竇東徽,董蕊, 韓婷婷, 2014)。該因子中包含的人格形容詞與幸福感的關系也在大量研究中得到了支持,比如有研究認為感恩能顯著預測大學生的幸福感(丁鳳琴, 趙虎英, 2018);大五人格中的責任心維度與幸福感存在顯著相關(Hayes & Joseph,2003);對他人和集體負責任,這本身就是善,而最高的善便是幸福(呂繪生, 2019);幸福與德性是息息相關的,品德越高尚的人,利他思維越強烈,就越可能受到認可與尊重,從而他自己的幸福也就越容易實現(傅巖, 趙士果, 2008);外顯與內隱自尊都會對個體的幸福感產生顯著的預測作用(耿曉偉等, 2009)。

樂觀維度包括愛笑的、開朗的、樂天的等詞匯。說明樂觀、愛笑的人往往更幸福,可能是由于具有樂觀特質的個體總是充滿希望,更少地受到各種困擾而更多地欣賞成功。這一結論與很多研究相似。如,有研究表明樂觀與幸福感的相關系數高達0.75,尤其在壓力條件下,樂觀可以使個體保持較高的幸福感(Hills & Argyle, 2001)。在楊敏(2014)的研究中,樂觀也是其三大維度之一。另外本研究中包含的成功的、感恩的、健康的等詞匯在楊敏的樂善、樂群因子中均有體現,這也表明,本研究的結論與楊敏的研究存在交叉。同時,本研究保留了英勇、令人敬佩的、有氣魄的、寬宏大量的等詞匯,可以看出,幸福人格應該是多維度的結構。

5 結論

通過研究,得到以下結論:(1)研究建立的幸福人格詞匯表包含49 個詞語,共三個因子:膽識、美德、樂觀。(2)幸福人格詞匯表有較高的信度和效度,可以作為評定幸福人格的參考工具。