父母沖突對兒童青少年抑郁情緒的影響:有調節的中介模型 *

盧富榮 宋煜靜 劉路培 方選智

(山西大學教育科學學院,太原 030006)

1 引言

抑郁是指個體在面對消極事物時產生的悲傷、不開心的情緒狀態,嚴重影響個體的身心健康(陽德華, 王耘, 董奇, 2000)。抑郁是兒童青少年群體中普遍存在的一種情緒問題。2005—2018年間,我國兒童青少年群體中抑郁的比率為12.3%~42.3%(李小彩, 趙麗娜, 楊森焙, 韓娟, 2010; 吳懷能, 王珍, 2 0 1 8),且檢出率正在逐年增長(Mojtabai, Olfson, & Han, 2016)。兒童青少年的抑郁與隨后消極的社會發展相關,包括不良的社會性發展、認知功能的損害,嚴重時還會導致自殺(Rock, Roiser, Riedel, & Blackwell, 2014)。因此,兒童青少年的抑郁問題需要引起關注。

父母沖突(marital conflict)是指夫妻之間因為態度、興趣或目標等方面存在分歧或矛盾而發生的言語或非言語形式的攻擊行為(池麗萍, 王耘,2002)。夫妻關系被認為是家庭和諧的核心,是孩子發展的關鍵因素(Cox & Paley, 2003)。兩項元分析文獻也表明父母沖突是影響兒童青少年發展的風險因素(Buehler et al., 1997; Reid & Crisafulli,1990)。長期處于高父母沖突環境中的孩子,更容易產生焦慮、抑郁等負面情緒(Yap & Jorm, 2015),尤其是父母之間的顯性沖突,如頻繁的身體沖突和語言攻擊更容易導致孩子的抑郁情緒。且這種消極影響無論在童年期還是以后的生活中都一直存在(Brumariu, 2015)。雖然父母沖突對兒童青少年抑郁的影響得到了實證研究的支持,然而有關“父母沖突如何影響抑郁”以及“在何種條件下對抑郁的影響更明顯”有待進一步深入研究。

家庭系統理論(Minuchin, 1985)認為,家庭是一個動態的整體系統,各個亞系統之間相互影響,其中一個系統受到破壞,其他系統的運行也會受損。除了夫妻關系,親子關系也是家庭中的一個重要因素。間接作用觀點認為,父母沖突通過破壞家庭系統中的其他子系統,如親子系統,來影響孩子的發展(池麗萍, 王耘, 2002)。“溢出假設”認為父母沖突中的憤怒、敵意會“外溢”到親子關系中,破壞正常的親子交往模式(Erel &Burman, 1995)。實證研究也表明,緊張的親子關系、劇烈的親子沖突不利于兒童青少年的心理健康(Stafford, Kuh, Gale, Mishra, & Richards, 2016)。而良好的親子依戀可以修復傷害性事件對個體的傷害,是預防兒童青少年抑郁的重要保護因素(Bannink, Broeren, van de Looij-Jansen, & Raat,2013)。基于此,可以推測,親子關系可能是父母沖突影響抑郁的一條中介路徑。

父母沖突可能會通過親子關系的間接路徑對抑郁產生影響,這種影響在不同條件下會不會存在差異?因此,有必要考察父母沖突通過親子關系對抑郁的影響是否受到其他因素的調節,這有利于解釋“父母沖突何時作用更明顯”,以深入探究父母沖突對抑郁的影響機制。根據人-情境交互作用理論(the person-context interaction theory),情境因素(如親子關系)可能與個人因素交互作用,對個體的發展產生影響(Magnusson & Stattin,1998)。自尊(self-esteem)作為自我系統的核心成分,是個體對自我和自我價值的整體態度、評價和信念(Rosenberg, 1965)。Sowislo 和Orth(2013)的一項關于自尊與抑郁的元分析表明,自尊是抑郁的預測因子。且實證研究也表明,低自尊個體有更多的抑郁、焦慮情緒(Bajaj, Robins, &Pande, 2016)。基于此,本研究將自尊這一個體因素作為調節變量來考察其在父母沖突通過親子關系的中介作用影響抑郁機制中的作用。調節模式包括“雪中送碳”模式和“杯水車薪”兩種模式(劉丹霓, 李董平, 2017)。“雪中送碳”模式是指,積極的特質能夠緩沖風險因子的負面影響,自尊的保護作用在父母沖突較高和親子關系較差時更加明顯。而“杯水車薪”模式是指,積極的特質不能緩沖風險因子的不利影響,反而還會減弱其他保護因素的作用,自尊的保護作用在父母沖突較低和親子關系較好時更加明顯。

基于上述分析,本研究提出一個有調節的中介模型(見圖1)。

圖1 研究理論模型

2 研究方法

2.1 被試

采用方便取樣法,選取山西和河南兩省六所學校的中小學生為被試。經過學校和學生父母的知情同意后,由經過培訓的研究生以班級為單位進行測試,學生完成后當場收回。本次調查共發放問卷3000 份,收回有效問卷2823 份,有效率為94.10%。有效被試平均年齡為11.92 歲(SD=1.92歲)。小學生1293 名(45.80%),初中生1530 名(54.20%)。男生1267 名(44.88%),女生1489 名(52.75%),性別數據缺失67 份。獨生子女779名(27.59%),非獨生子女2010 名(71.20%),是否獨生數據缺失34 份。

2.2 研究工具

2.2.1 父母沖突問卷

2.2.2 親子關系量表

采用“中國兒童青少年心理發育特征”調查項目的親子關系量表測量親子關系(董奇, 林崇德,2011),該量表有23 個題項,采用5 點計分,包括滿意、煩惱、親密、情感、沖突、工具性幫助、價值肯定、陪伴八個維度。將煩惱、沖突兩個維度的題目反向計分,總分越高表明親子關系越好。在本研究中,該量表的Cronbach’s α 系數為0.92。驗證性因素分析結果表明問卷的結構效度良好(χ2/df=15.22, CFI=0.92, GFI=0.91, NFI=0.92,IFI=0.92, RMSEA=0.07)。

2.2.3 自尊量表

選用Rosenberg 的自尊量表調查兒童青少年的自尊水平(汪向東, 王希林, 馬弘, 1999)。該量表共10 個題項,采用4 點計分,分值越高,表示個體的自尊水平越高。在本研究中,該量表的Cronbach’s α 系數為0.85。驗證性因素分析結果表明問卷的結構效度良好(χ2/df=12.96, CFI=0.97,GFI=0.98, NFI=0.97, IFI=0.97, RMSEA=0.07)。

2.2.4 抑郁量表

采用“中國兒童青少年心理發育特征”調查項目的簡版兒童青少年抑郁量表(Short Version of Children’s Depression Inventory, CDI)測量兒童青少年的抑郁情緒(董奇, 林崇德, 2011)。該量表有10 個題目,可用于測量7~17 歲兒童青少年的抑郁情緒。其中5 個題目為反向計分,分數越高代表抑郁程度越高。在本研究中,該量表的Cronbach’s α 系數為0.93。驗證性因素分析結果表明問卷的結構效度良好(χ2/df=12.20, CFI=0.96,GFI=0.98, NFI=0.96, IFI=0.96, RMSEA=0.06)。

2.3 研究程序

主試為經過嚴格訓練的心理學研究生,以班級為單位施測,問卷當場回收。采用SPSS22.0、SPSS 宏程序PROCESS 和Amos21.0 對數據進行處理。

3 結果

3.1 共同方法偏差

由于本研究的問卷均由學生填寫,因此可能存在共同方法偏差。為了避免共同方法偏差,本研究在測試過程中采用匿名、正反向計分等方式進行控制。同時使用Amos21.0 進行驗證性因素分析,將所有項目進行共同方法偏差檢驗(周浩, 龍立榮, 2004)。結果顯示,χ2/df=21.36,CFI=0.64,GFI=0.55,AGFI=0.51,NFI=0.63,RMSEA=0.15,模型擬合不佳,表明數據不存在共同方法偏差。

整個系統軟件架構包含B/S及C/S兩種模式,其中C/S以.net框架為基礎,采用C#開發;B/S部分采用asp.net開發,數據庫為關系型數據庫。

3.2 描述性統計分析

首先對各變量進行描述性統計分析,考察各變量在性別、學段、獨生與否上是否存在顯著差異(見表1)。性別差異方面,兒童青少年的父母沖突總分、沖突頻率、沖突強度和親子關系不存在顯著差異;兒童青少年的自尊、抑郁在性別上存在顯著差異,男生的自尊顯著高于女生,女生的抑郁顯著高于男生。學段差異上,兒童青少年的父母沖突總分、沖突頻率、沖突強度、親子關系、自尊和抑郁均存在顯著差異。具體表現為,初中生的父母沖突總分、沖突頻率、沖突強度及抑郁顯著高于小學生;小學生的親子關系、自尊顯著高于初中生;獨生與否差異上,兒童青少年的父母沖突總分、沖突頻率、沖突強度、親子關系、自尊和抑郁均存在顯著差異。具體表現為,非獨生子女的父母沖突總分、沖突頻率、沖突強度和抑郁顯著高于獨生子女;獨生子女的親子關系、自尊顯著高于非獨生子女。

表1 各變量描述性統計分析(M±SD)

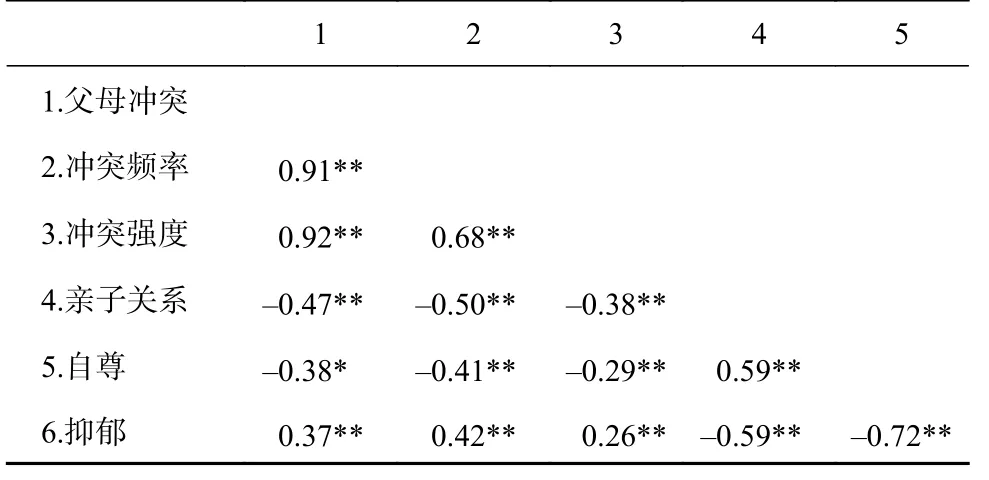

接下來對各變量進行相關分析(見表2),結果發現:父母沖突與各變量均存在顯著相關;父母沖突、沖突頻率、沖突強度與抑郁存在顯著正相關,與親子關系存在顯著負相關,與自尊存在顯著負相關。親子關系與抑郁存在顯著負相關,與自尊存在顯著正相關。自尊與抑郁存在顯著負相關。

3.3 親子關系在父母沖突對抑郁影響中的中介效應檢驗

為了檢驗親子關系在父母沖突對抑郁影響的中介作用,對數據進行標準化后,將性別、獨生與否、學段作為控制變量,使用SPSS 宏程序PROCESS 中的model4 對數據進行分析,結果表明(見表3):父母沖突可以顯著正向預測抑郁(β=0.35,p<0.001);將親子關系納入回歸方程后,父母沖突對抑郁的預測作用仍然顯著(β=0.12,p<0.001),父母沖突顯著負向預測親子關系(β=-0.45,p<0.001),親子關系顯著負向預測抑郁(β=-0.50,p<0.001)。ab=0.23,BootSE=0.01,95%的置信區間為[0.20, 0.25],說明親子關系在父母沖突對抑郁的影響中起到中介作用。其中,中介效應占總效應的比例為:(0.45×0.50)/0.35×100%=64.29%。

3.4 父母沖突對抑郁的影響:有調節的中介效應檢驗

基于親子關系的中介作用,繼續探討自尊在中介路徑中的調節效應。使用SPSS 宏程序PROCESS進行數據分析。考慮到自尊在多條中介路徑上都可能起調節作用,所以使用model59 進行數據分析,將性別、獨生與否、學段作為控制變量,對數據進行了標準化處理。結果表明(見表4):在方程1 中,父母沖突和自尊的交互項對親子關系的預測作用顯著(β=-0.03,p<0.05),說明自尊在父母沖突對親子關系的影響中起調節作用。方程2 的結果顯示,父母沖突和自尊的交互項不顯著(β=-0.01,p>0.05),說明自尊在父母沖突對抑郁影響的直接路徑中不起調節作用。親子關系和自尊的交互項顯著(β=0.09,p<0.001),說明自尊在親子關系對抑郁的影響中起調節作用。綜上,自尊在中介效應的前半段和后半段路徑中起調節作用。

表2 各變量的相關系數(n=2823)

表3 父母沖突對抑郁情緒的影響:親子關系的中介作用(n=2823)

表4 自尊為調節變量的有調節的中介效應檢驗(n=2823)

為了更加清晰地解釋自尊的調節作用,進行簡單斜率分析,首先,考察自尊在前半段的調節作用。由圖2 可以看出,當自尊水平較低時,父母沖突對親子關系的負向預測作用顯著(bsimple=-0.24,t=-10.82,p<0.001);當自尊水平較高時,父母沖突對親子關系的負向預測作用依然顯著,且預測作用增強(bsimple=-0.31,t=-13.71,p<0.001)。自尊在低父母沖突時對親子關系的保護作用更大,當父母沖突增加時自尊的保護作用減弱,符合調節模式的“杯水車薪”模式。

為了更加清晰地解釋自尊在后半段的調節作用,同樣進行簡單斜率分析。由圖3 可以看出,在自尊水平較高時,親子關系對抑郁的負向預測作用顯著(bsimple=-0.10,t=-4.62,p<0.001);在自尊水平較低時,親子關系對抑郁的負向預測作用依然顯著,且預測作用增強(bsimple=-0.28,t=-12.66,p<0.001)。相對于高親子關系,自尊在低親子關系時對抑郁的保護作用更大,符合調節模式的“雪中送碳”模式。

圖2 自尊在父母沖突與親子關系之間的調節作用

圖3 自尊在親子關系與抑郁之間的調節作用

4 討論

4.1 兒童青少年父母沖突、抑郁的特點

本研究發現初中生的父母沖突顯著高于小學生。初中生正處于青春期前期,他們的生理和心理都發生著巨大的變化。與小學生相比,他們面臨著更大的學習壓力和升學壓力。相應地,初中生的父母在親子溝通、親子關系、教育問題上也面臨著更多的壓力,所以初中生的家長也更容易發生沖突。父母沖突不存在顯著的性別差異,可見無論是男生還是女生,對父母沖突的感知是一致的,這與以往研究一致(鄧林園, 王凌霄, 徐潔,黎堅, 2018)。本研究還發現,初中生的抑郁顯著高于小學生。處于青春期的初中生身心發展不平衡,面臨著很多心理沖突。他們的學習壓力較大,承受著學校、家庭和社會三方面的巨大壓力,內部心理沖突和外部的壓力使其更容易產生抑郁情緒(陽德華等, 2000)。此外,研究還發現面對父母沖突時,年長的孩子經常會卷入父母沖突中,認為自己有義務讓父母停止爭吵,這種想法和不成功的嘗試會讓他們體驗到更多的消極情緒,也更容易產生抑郁情緒(Zimet & Jacob,2001)。在性別上,女生的抑郁顯著高于男生,這與以往研究一致(Angold, Erkanli, Silberg, Eaves, &Costello, 2002),其主要原因與激素影響、成熟差異、認知風格等因素的差異有關(鐘妮, 凌輝, 2013)。

4.2 親子關系在父母沖突對抑郁影響的中介作用

本研究發現,父母沖突既可以直接正向預測兒童青少年的抑郁,又可以通過親子關系對抑郁間接產生作用。可見,父母沖突是兒童青少年抑郁的風險因素。家庭風險模型也認為,父母沖突作為一種壓力性的事件,會引發一系列的心理健康問題,在內化問題上更多表現為抑郁、焦慮和孤獨(Davies, Martin, & Cummings, 2018)。依據情緒安全假說,當孩子處于高沖突環境中時,會體驗到較多的恐懼、警惕和悲傷等消極情緒,從而引發抑郁和焦慮等內化問題(Davies & Cummings,1994)。親子關系在父母沖突與抑郁之間的部分中介作用的研究結果符合“溢出假設”,父母系統中的沖突會“外溢”到親子系統,從而間接影響孩子的情緒(盧富榮, 張彩, 劉丹丹, 2019; 肖雪, 劉麗莎, 徐良苑, 李燕芳, 2017)。父母在婚姻關系中體驗到的消極情緒,會降低父母對孩子行為的容忍度,在管教孩子時更加不耐煩,這些行為都會導致親子關系的惡化,孩子對父母的反抗行為增多,進而影響孩子的情緒發展(Gerard, Krishnakumar, &Buehler, 2006)。低質量的親子關系會對兒童青少年的發展帶來消極影響,如情緒低落、攻擊行為增多等(Miranda, Affuso, Esposito, & Bacchini,2016)。相反,高質量的親子關系可以促進親子之間的溝通和積極的情感互動,為兒童青少年的成長提供支持,有利于孩子更好地發展,減弱壓力事件對兒童青少年的消極影響(Waite, Whittington, &Creswell, 2014)。這提示營造良好的家庭氛圍,加強與孩子的溝通有利于孩子的成長。

4.3 自尊在中介路徑中的調節作用

本研究發現,自尊在中介路徑的前半段和后半段路徑中均起到了調節作用。但是,自尊在前半段和后半段路徑中起到的作用有所不同。在父母沖突對親子關系的影響中,自尊的保護作用在父母沖突較低時更為明顯,符合“杯水車薪”模式。自尊這個積極的特質不足以緩沖高父母沖突對親子關系帶來的影響,自尊對親子關系的保護作用較弱。本研究推測,可能是父母沖突較高的家庭中,親子關系本就處于一個較低的水平,這時自尊的保護作用被減弱。此外,研究表明當父母發生沖突時,很有可能將子女也卷入沖突中,從而形成一個復雜的親子三角關系,這種親子三角關系被視為一種消極的親子關系模式(高雯, 王玉紅, 方臻, 劉明艷, 2019)。在父母沖突造成的低質量親子關系中,涉及了父親、母親、孩子三方,因此,不能僅僅依靠孩子的自尊來改善親子關系,還需要父母的積極改變。這啟示在提高親子關系的過程中,不能過分高估孩子自尊的作用,而是應該將干預重點放在環境因素上,從改善家庭環境,減少父母沖突入手。在親子關系對抑郁的影響上,自尊的保護作用在親子關系質量較低時更加明顯,符合“雪中送碳”模式。該模式表明,自尊對抑郁的保護作用比較敏感,高自尊能有效緩沖低質量親子關系對抑郁的影響。自尊心強的孩子更樂觀,面對低質量的親子關系時,可以更加積極地處理壓力。這啟示在干預兒童青少年抑郁情緒時可將提高兒童青少年的自尊水平作為一個著力點。

本研究通過區分自尊在不同路徑中的作用,有助于在處理兒童青少年不同的發展問題時更有針對性地尋找干預目標。同時提示,要看到保護性因素的有限性,保護因子并不是萬能的,在尋找保護因子的同時,也要關注危險因子的損害作用。

4.4 不足與展望

第一,研究數據均由學生自我報告,父母沖突是學生感知到的,與實際的父母沖突可能會有偏差,在未來的研究中可采取多方報告的形式;第二,本文將親子關系作為一個整體進行分析,后續研究可比較父子關系、母子關系的不同作用;第三,橫向研究無法對變量關系做出因果判斷,在未來的研究中可以采用縱向追蹤研究,進一步考察父母沖突對抑郁情緒的影響機制。

5 結論

(1)父母沖突正向預測兒童青少年的抑郁情緒,親子關系在二者之間起部分中介作用。中介效應占總效應的比例為64.29%。(2)父母沖突影響抑郁的有調節的中介模型成立,其中自尊可以在前半段和后半段路徑中起調節作用,且起到的作用有所不同。自尊在前半段路徑中的調節作用符合“杯水車薪”模式,在后半段路徑中則符合“雪中送碳”模式。