西酞普蘭治療抑郁性情感障礙的療效觀察

薛冬麗

抑郁屬于常見的情感障礙,也是臨床常見的精神疾病,抑郁性情感障礙患者主要表現為情感低落、悲觀失望、思維遲緩、意志減退、原有的興趣愛好減少,無自知力,嚴重者有自殺想法及行為,屬于情感性精神障礙[1]。發病是由于多種因素導致的,包括先天性因素、外界環境因素等,對患者造成的影響較大,患者甚至會出現自殺自傷等行為[2]。目前主要采取抗抑郁藥物進行治療,并配合良好的心理治療,使得患者自我意識進行更改,緩解其抑郁情緒,逐漸恢復日常生活[3]。選擇本院2018年5月~2019年5月期間治療的抑郁性情感障礙患者70例,研究西酞普蘭在治療抑郁性情感障礙中的優勢,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018年5月~2019年5月在本院治療的70例抑郁性情感障礙患者,根據治療方式的不同分為對照組及研究組,各35例。其中,對照組:女20例,男15例;年齡26~78歲,平均年齡(59.63±11.54)歲;病程2~9個月,平均病程(5.42±1.25)個月。研究組:女21例,男14例;年齡26~78歲,平均年齡(59.34±11.43)歲;病程2~9個月,平均病程(5.44±1.21)個月。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 均符合該疾病診斷標準;研究1個月內未使用抗抑郁藥物者;家屬均知曉本文研究且積極配合研究。

1.2.2 排除標準陳藥物、酒精濫用史;腦部出現疾病者;精神分裂癥;存在嚴重自殺傾向者。

1.3 方法 所有患者在治療前7 d禁止口服任何藥物,避免對研究結果出現干擾,其中對照組采取阿米替林(湖南洞庭藥業股份有限公司,國藥準字H43020561)治療,初始劑量為25 mg/d,均在早晨口服,治療2周后將藥量增加到150~250 mg/d。研究組選擇氫溴酸西酞普蘭(四川科倫藥業股份有限公司,國藥準字H20041200)治療,初始劑量為25 mg/d,均在早晨口服,治療2周后將藥量增加到50 mg/d。兩組患者均治療6周。

1.4 觀察指標及判定標準 ①比較兩組患者治療前及治療后1、3、6周的抑郁情緒,采用HAMD進行評定,得分與抑郁程度呈正比。<7分為正常;>24分為嚴重抑郁[4]。②比較兩組患者治療前及治療后6周的生活質量,采用生活質量綜合評定問卷(GQOL-74)進行評定,包括5個項目,單項目滿分均為100分,得分越高患者生活質量越好[5]。③比較兩組患者的不良反應發生情況,不良反應發生率=(頭暈+嗜睡+腹瀉+出汗增多)/總例數×100%。

1.5 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

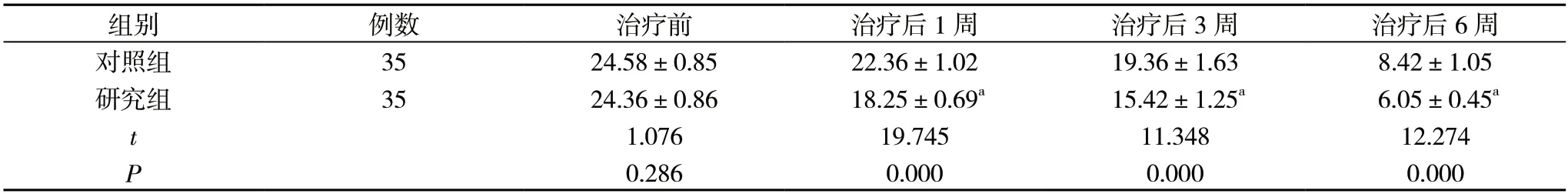

2.1 兩組患者治療前及治療后1、3、6周的HAMD評分比較 治療前,兩組患者的HAMD評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后1、3、6周,研究組患者的HAMD評分均低于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療前及治療1、3、6周的HAMD評分比較(,分)

表1 兩組患者治療前及治療1、3、6周的HAMD評分比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

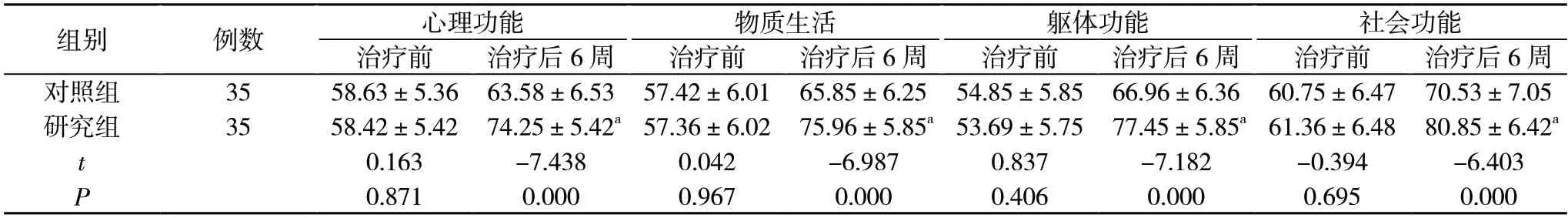

2.2 兩組患者治療前及治療后6周的GQOL-74評分比較 治療前,兩組患者的心理功能、物質生活、軀體功能、社會功能評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后6周,研究組患者的心理功能、物質生活、軀體功能、社會功能評分均高于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

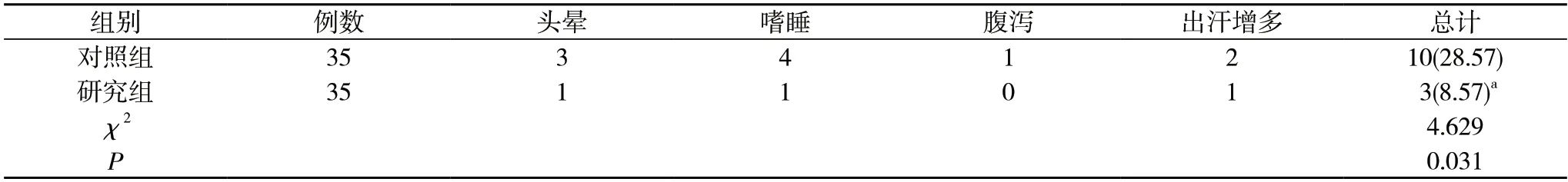

2.3 兩組患者的不良反應發生情況比較 研究組患者的不良反應發生率8.57%低于對照組的28.57%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表2 兩組患者治療前及治療后6周的GQOL-74評分比較(,分)

表2 兩組患者治療前及治療后6周的GQOL-74評分比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

表3 兩組患者的不良反應發生情況比較[n,n(%)]

3 討論

目前,抑郁性情感障礙臨床發病率逐年出現上升趨勢,隨著現代社會壓力的不斷增大,該疾病出現多發的情況,需要積極進行治療[6]。患者主要表現為情感低落、語言動作減少、興趣減退等,對患者造成較大影響,會出現自殺等偏激的情況。對于這類患者使用抗抑郁藥物能夠取得較好的治療效果,目前在已經上市的藥物中西酞普蘭可選擇性較強,對患者神經遞質影響較小。由于該疾病在治療期間會忽視患者情感障礙,使得其對精神疾病知識不夠了解,使得患者容易出現誤診[7]。

本文通過將西酞普蘭納入研究,結果顯示:治療前,兩組患者的HAMD評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后1、3、6周,研究組患者的HAMD評分分別為(18.25±0.69)、(15.42±1.25)、(6.05±0.45)分,均低于對照組的(22.36±1.02)、(19.36±1.63)、(8.42±1.05)分,差異均具有統計學意義(P<0.05)。治療前,兩組患者的心理功能、物質生活、軀體功能、社會功能評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后6周,研究組患者的心理功能、物質生活、軀體功能、社會功能評分均高于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。西酞普蘭半衰期能夠達32 h,藥物毒副作用較小,其適應證與多數其他藥物一致,不會出現不良反應[8]。傳統臨床治療大多采取三環類抗抑郁藥物,其不良反應較大,患者在服藥后出現低血壓與心血管反應等。而西酞普蘭作為中樞神經的一線藥物,對于重癥抑郁癥具有廣泛作用,相比同類治療藥物選擇性較高,對體內多巴胺與去甲腎上腺素再攝取無抑制,對患者多巴胺作用并無影響[9]。且研究組患者的不良反應發生率8.57%低于對照組的28.57%,差異具有統計學意義(P<0.05)。藥物口服效果較為明顯,易吸收,生物利用度較高,能夠緩解患者的抑郁情緒,并使得患者擁有積極的情緒面對治療。配合心理干預療法,能夠改善患者其他不良情緒,避免對患者身心健康造成影響[10]。且治療期間患者不良反應較小,藥物較為安全,對不同程度病情的患者具有良好的作用,能夠降低其復發情況。后期臨床可加大研究,擴大樣本容量,并延長調查時間,觀察患者治療遠期效果,證實本文結果。

綜上所述,對于抑郁性情感障礙患者實施西酞普蘭進行治療,可有效改善患者的抑郁情況,并提升其生活質量,治療期間較為安全,值得應用。