黃河流域主要城市綠色發展效率時空分異特征

封思潔 張斯琴

摘要:本研究基于黃河流域11個主要城市2008—2017年的面板數據,運用SBM-Undesirable模型和Malmquist指數模型對各城市綠色發展效率進行測算和分解,從時空維度和動靜結合角度對黃河流域城市綠色發展進行分析。結果表明:①黃河流域總體綠色發展水平呈“V”型變化趨勢,綠色發展效率不高,近年呈上升趨勢;②流域整體技術效率和技術進步指數較低,需要加大科學技術創新投入,提高技術創新能力;③分城市看,區域分異空間格局明顯,中下游城市綠色發展效率遠高于上游城市,經濟發展基礎好的城市綠色發展效率高于經濟基礎薄弱的城市。

關鍵詞:黃河流域;綠色發展效率;SBM-Undesirable模型;Malmquist指數

中圖分類號:F290文獻標識碼:ADOI:10.3969/j.issn.1003-8256.2020.06.011

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

基金項目:內蒙古自治區教育廳高校科學研究項目(NJSY2015)

0引言

黃河是中華民族的母親河,黃河流域是中華文明的主要發祥地,在我國經濟社會發展和生態安全方面具有十分重要的地位。黃河流域近些年經濟發展已取得突破性的進展,但是仍存在資源環境高負載、生態環境脆弱和水資源利用不足等問題[1]。黃河流域發展“不平衡、不協調、不可持續”的問題日益凸顯和嚴重,黨中央高度重視黃河流域的高質量發展。2019年9月18日,習近平總書記在黃河流域生態保護和高質量發展座談會上指出黃河流域生態環境脆弱,經濟發展質量不高,需要從長遠角度探索出一條保護生態環境的綠色發展道路,加快綠色發展和生態文明建設,促進黃河流域高質量發展。黃河流域綠色發展效率對保護黃河生態環境和促進經濟高質量發展具有一定的現實意義。

胡鞍鋼等[2]認為綠色發展觀是第二代可持續發展觀,綠色發展強調在實現經濟增長的同時要兼顧環境保護,是我國經濟高質量發展的必經之路。綠色發展著力點在于解決區域經濟發展中存在的資源過度消耗問題,強調生態環境保護和生態治理力度,促進人類活動與生態環境的協調發展[3]。綠色發展效率的提升是實現中國經濟轉型及生態文明建設的重要途徑,即在實現經濟增長的同時,推動經濟由“高投入、高排放、低產出”模式向“低投入、低排放、高產出”模式轉變[4]。

綠色發展一直是國內外學者研究的熱點領域。關于綠色發展效率的研究,有大量國內外學者是基于區域性組織、國家、城市群以及城市為研究對象,進而分析其綠色發展水平在時空方面的特征,測算其綠色發展效率及分析影響機制。岳書敬等[5]采用SBM方向距離函數測度了我國96個地級市2006—2011年的綠色發展效率,重點分析產業集聚對我國城市綠色發展效率的影響,研究發現產業集聚與城市綠色發展效率之間存在U型關系。黃杰[6]采用非徑向、投入產出雙角度窗口DEA模型測度中國內地除西藏以外30個省份的綠色發展效率,研究發現中國省際綠色發展效率的總體區域差異呈明顯的上升態勢。劉楊等[7]采用基于非期望產出的DEA-SBM模型,從時空雙維度對我國城市群在2011—2015年期間的綠色發展效率進行分析,發現我國城市群的綠色發展效率空間分布發生一定變化,逐步演變成東部沿海、華北和西南地區高,華中和西北地區低的空間分布格局。黃磊等[8]采用考慮非期望產出的全局超效率SBM模型及泰爾指數分析2011—2016年長江經濟帶110個地級及以上城市工業綠色發展效率的時空演變規律及提升工業綠色發展效率的空間驅動機制。李雪松等[9]構建包含RD投入的超效率DEA-SBM模型,分別測算2001—2017年中國不同區域傳統型、創新型綠色發展效率及綠色全要素生產率,研究發現創新要素下中國及四大經濟區域創新型綠色發展效率呈波動上升趨勢,且逐漸收斂。趙曉霞等[10]采用超效率DEA模型對長江流域18個地區在2010—2016年間的綠色發展效率進行測算,并利用Malmquist指數模型進行分解,研究發現技術落后是導致長江流域各地區綠色發展效率增長緩慢或下降的主要原因。

綠色發展的問題已經成為國家、城市群和城市研究的熱點重點問題,現階段,對于綠色發展效率的研究更多的集中在全國層面以及京津冀、長江經濟帶等典型區域,而作為重大國家區域戰略的特殊地帶,學界關于黃河流域綠色發展效率問題研究成果還比較缺乏。已有研究在測算方法多使用投入產出模型、超效率SBM模型等。但是將黃河流域作為研究對象,結合該區域獨特的生態經濟環境,對流域綠色發展水平進行定性和定量相結合的研究比較少。本文將黃河流域11個主要城市作為研究對象,根據黃河流域城市特征構建綠色發展效率指標體系,利用SBM-Undesirable模型和Malmquist指數模型等方法,綜合測算2008—2017年黃河流域主要城市綠色發展效率并對其進行分解。從靜態和動態效率的視角,對各城市的發展及不同階段的變化進行分析,探索黃河流域綠色發展水平和各個階段的綠色發展狀態。通過探析黃河流域主要城市綠色發展效率水平,為黃河流域高質量發展提供一定的研究支撐。

1研究區域概況

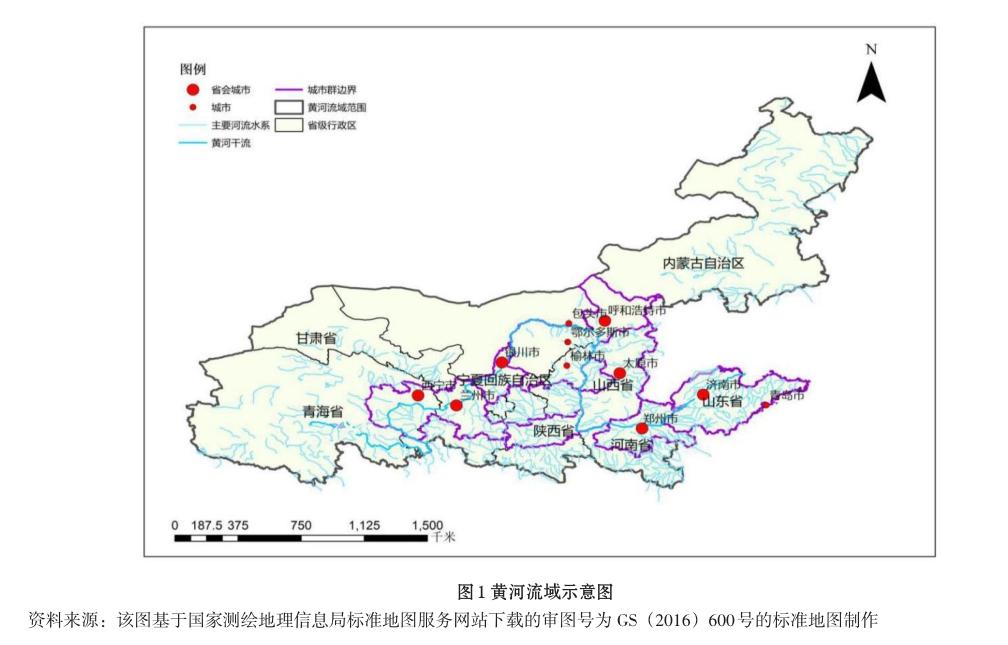

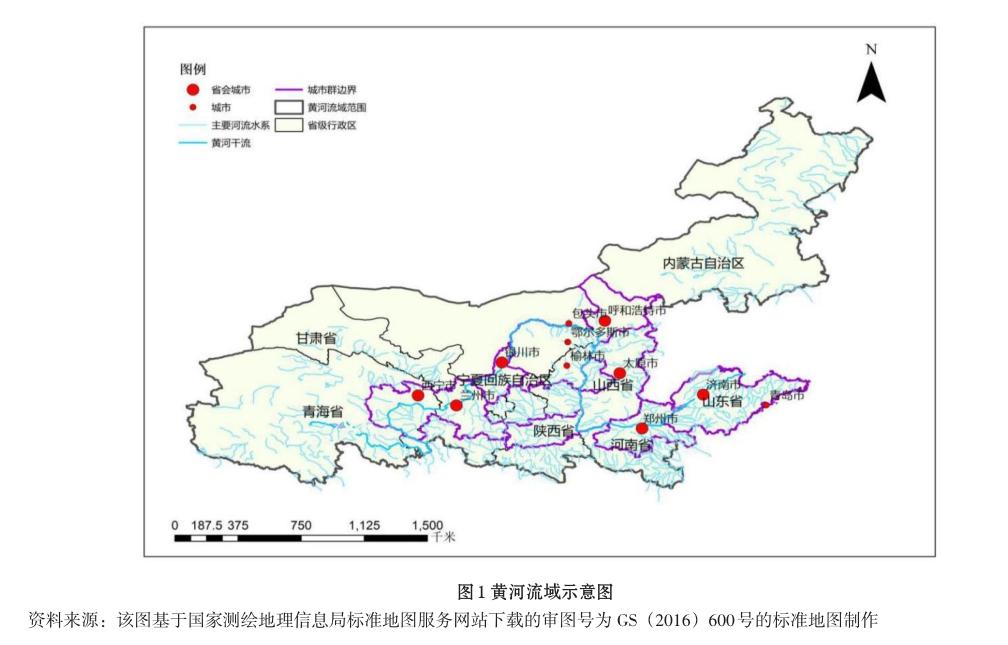

黃河發源于青海省巴顏克拉山脈,從西到東橫跨青藏高原、內蒙古高原、黃土高原和黃淮海平原四個地貌單元,流經青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、陜西、山西、河南和山東九個省區,其地勢西高東低總面積約255.05萬平方公里。鑒于黃河流域地跨我國東中西三大地帶,地域寬廣,不同城市經濟地位和區位條件不同,在黃河流域綠色發展中發揮的作用也不盡相同。因此,為了清晰梳理黃河流域綠色發展現狀和區域異質性,本文在對黃河流域全域研究的基礎上,選定該流域11個主要城市做具體研究,分別為西寧、蘭州、銀川、呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、太原、榆林、鄭州、濟南和青島(圖1)。

2數據來源與研究方法

2.1數據來源

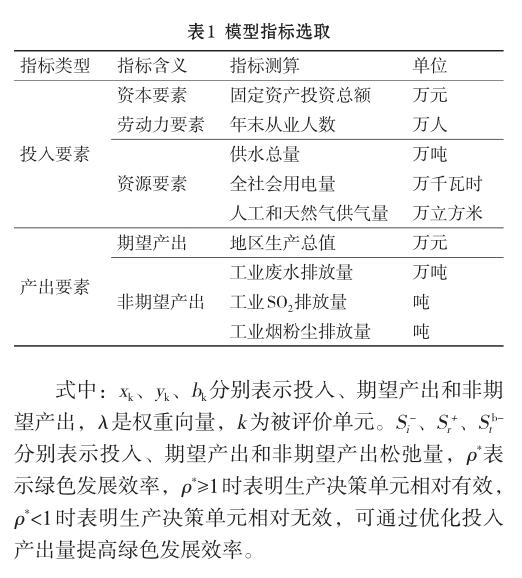

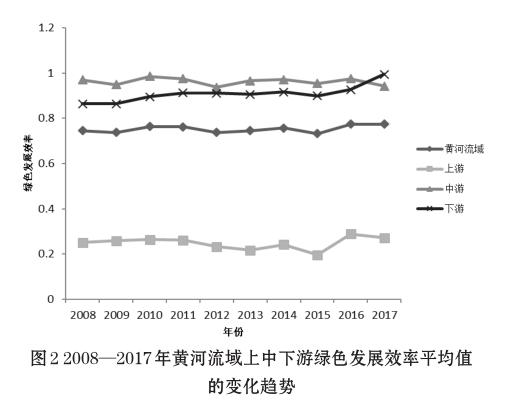

借鑒前人研究經驗,綜合考慮黃河流域中心城市數據可得性,構建綠色發展效率投入產出指標體系。本文選取資本存量作為資本投入要素,年末從業人數作為勞動力投入要素,供水總量、全社會用電量及人工和天然氣供氣量作為資源投入要素;因資本存量無法從統計年鑒中直接獲得,故而采用固定資產投資總額表示資本存量[4]。期望產出用地區生產總值來衡量,根據各地市地區生產總值平減指數調整為2008年不變價格;非期望產出多為經濟發展進程中較為突出的水污染和空氣污染問題,因此選取工業廢水排放量、工業SO2排放量和工業煙粉塵排放量來反映城市環境問題。測算所用指標詳見表1,數據主要來源于2009—2018年《中國城市統計年鑒》及各地市統計年鑒、統計公報,部分缺失數據通過插值法計算而得。

2.2研究方法

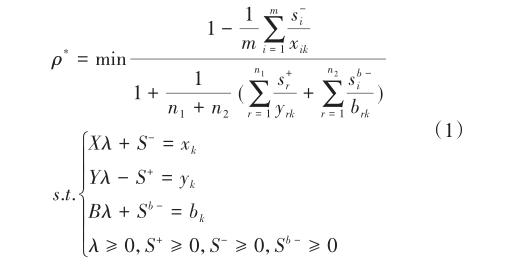

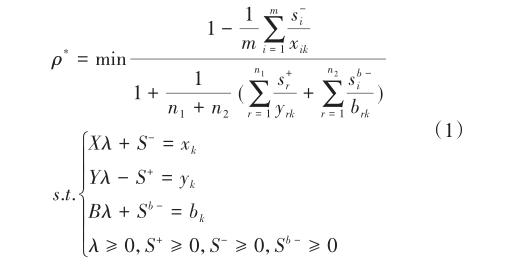

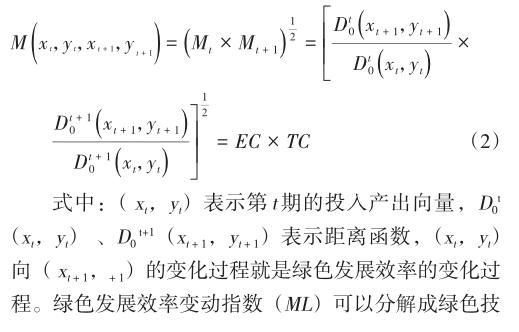

數據包絡分析法(Data Envelopment Analysis,DEA)是對多投入、多產出的多個決策單元進行非參數效率分析的方法,但傳統的DEA模型存在一定的局限性,其忽略了變量的徑向問題和松弛性問題,使得測算結果存在一定的偏差。Tone[11]為了避免產生投入產出的松弛性問題,提出非徑向SBM模型,后又基于非期望產出提出SBM-Undesirable模型,能夠更好的評價綠色發展效率。本文將選用考慮非期望產出的、固定規模報酬不變的SBM-Undesirable模型,對黃河流域主要城市綠色發展效率進行測度。具體如公式(1):

3黃河流域綠色發展效率時空分異特征

3.1時序演變規律特征

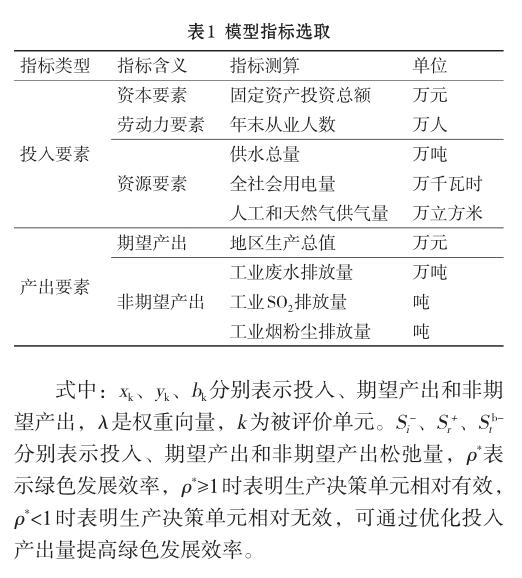

本文基于SBM-Undesirable模型通過MaxDEA軟件測算了2008—2017年黃河流域11個主要城市的綠色發展效率,并將黃河流域分為上游、中游和下游,其中,上游城市包括西寧、蘭州、銀川,中游城市包括呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、太原、榆林,下游城市包括鄭州、青島、濟南。黃河流域及上中下游三個區域2008—2017年綠色發展效率變化趨勢如圖2所示。

黃河流域綠色發展效率水平總體較低,存在效率損失,說明在黃河流域經濟發展進程中綠色發展意識較薄弱。從時間維度來看,黃河流域的綠色發展水平總體呈“V”型變化,拐點大致以2012年為界。2008—2012年,黃河流域城市綠色發展效率呈下降趨勢。2012年綠色發展效率值為0.7378,相較于2010年,下降了3.5%。2012—2017年,黃河流域綠色發展水平總體緩慢提升,2017年綠色發展效率為0.7740,相較于2012年綠色發展效率提升了4.9%。自2012年8月31日《中共中央國務院關于促進中部地區崛起的若干意見》頒布以來,大量的資本、勞動要素流入中西部地區,促使中西部地區經濟進一步增長,但在產業承接中帶來經濟增長的同時也帶來了一定的非期望產出,直到2012年黨的十八大提出加強生態文明建設,黃河流域生態文明建設近些年才初有成效,這也是黃河流域綠色發展效率先下降后上升的原因。

從區域差異角度分析,黃河流域中游地區的城市綠色發展水平明顯高于上游和下游地區的城市,黃河上游地區城市綠色發展水平最低。在其發展進程中,黃河下游城市不斷推進綠色環保技術研發使其綠色發展水平逐年遞增,但是黃河上游和中游城市在經濟發展過程中承接了許多高污染高能耗的產業致使黃河流域環境出現惡化,尤其是2010—2012年,中上游城市綠色發展效率明顯降低,使黃河流域整體綠色發展效率下降。由此可見,提高黃河流域中上游城市綠色發展水平是提升整個黃河流域綠色發展水平的關鍵,黃河上游城市綠色發展效率有很大的提升空間,不僅要提升自身的經濟發展水平,更要注重生態環境因素,實現經濟的高質量發展。

綜合圖2和表2,可以得出以下結論:

第一,黃河流域主要城市綠色發展效率不高,但是總體而言呈波動式上升趨勢,其提升的空間很大。

第二,各個城市之間綠色發展效率存在顯著的差異。黃河上游的西寧市、蘭州市和銀川市的綠色發展效率遠低于其他城市,這些上游城市受經濟效率循環累積的影響,經濟發展水平比較落后,綠色發展雖然側重于經濟發展的質量,在經濟發展進程中更加注重生態保護,但是仍需要以經濟增長為其發展提供動力。由此可見,城市綠色發展效率的高低與城市經濟發展程度有著密切關系。“綠水青山就是金山銀山”,黃河上游、中游是我國重要的生態安全屏障區,像中游的太原等城市主要依賴豐富的礦產資源發展經濟,導致一味追求經濟增速而忽略生態保護,當資源枯竭,環境惡化時,城市的經濟發展將會受到重創。由此經驗教訓證明,一味追求經濟高速增長而忽視環境的“先污染,后治理”發展模式是不可持續的,與我國可持續發展理念背道而馳。

3.2黃河流域綠色發展效率空間演變特征

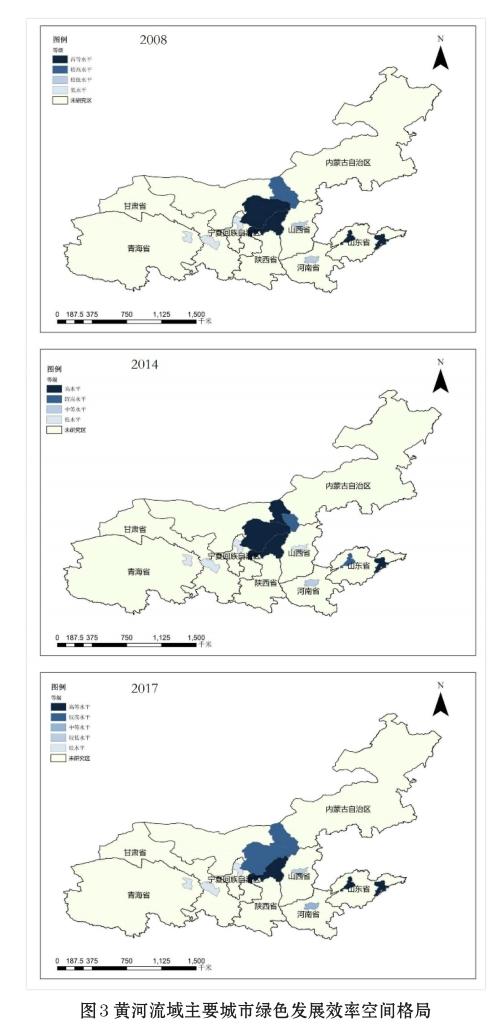

為進一步探究黃河流域主要城市綠色發展效率的空間特征,本文利用ArcGIS 10.6軟件分別繪制了2008年、2014年和2017年綠色發展效率的變化地圖,以更直觀的形式顯示其演變特征(圖3)。從圖中可以看出,黃河流域主要城市綠色發展水平較低,內部差異顯著,黃河上游城市綠色發展效率遠低于中游和下游城市,處于低水平和較低水平。2008—2014年黃河流域主要城市總體空間格局沒有顯著改變,黃河中游和下游城市綠色發展效率處于較高水平,呈現“中游高,下游次之,上游低”的格局。2014—2017年黃河流域綠色發展效率的空間水平發生一定的變化,由2008年的“中游高,下游次之,上游低”逐步演變成“下游高,中游次之,上游低”的空間格局。其中中游的包頭和鄂爾多斯的綠色發展水平下降,綠色發展效率從高水平降到較高水平;濟南、太原和鄭州的綠色發展水平有所提升,綠色發展效率分別從較高水平上升到高水平,較低水平上升到中水平。黃河下游經濟相對發達的沿海城市應該保持其良好的綠色發展態勢,并通過輻射作用沿黃河流域向內地輻射,帶動黃河上游和中游城市經濟綠色發展。西寧、銀川、蘭州地處黃河上游,更應珍惜黃河,精心呵護黃河,堅持從源頭保護好黃河,守好改善黃河生態環境生命線。

3.3黃河流域綠色發展效率動態變化

由于SBM-Undesirable模型反映的是黃河流域主要城市綠色發展的靜態效率,為進一步研究黃河流域主要城市綠色發展效率的動態變化規律,本文借鑒Fare等[12]構造的Malmquist指數模型探析,具體如公式(2):

當M大于1時,表示黃河流域綠色發展效率值在t時期到t+1時期內有所提高,反之降低,當M等于1時,表示黃河流域綠色發展效率在t時期到t+1時期內沒有發生改變。

為進一步研究黃河流域綠色發展的動態特征,本文利用DEAP2.1軟件對黃河流域11個主要城市2008—2017年投入產出數據進行Malmquist指數測算和分解,將其分解為技術效率和技術進步效率,得到2008—2017年黃河流域11個主要城市年均Malmquist指數及其分解,具體如表3和表4所示。

根據表3的運行結果可以看出,黃河流域綠色發展效率變動指數呈現波動式發展態勢,發展很不穩定。從指數分解角度分析,綠色發展效率變動指數在研究期間內小于1的年度都存在技術效率也小于1的共性,由此可以知曉綠色發展效率變動指數下降與技術效率低下息息相關。2008—2015年時間段技術進步指數均大于1,表明黃河流域關注技術創新和人才的引進,技術進步稍有成效,但是2015—2017年時間段其技術進步直線下降,表明其在技術創新和人才引進方面遇到瓶頸,需要及時扭轉局面,突破瓶頸,努力實現產業轉型升級,以創新要素為驅動,實現黃河流域高質量發展。

根據表4的運行結果可以看出,在研究期間內,黃河流域11個主要城市的Malmquist指數均值為0.999,技術效率為0.985,技術進步指數為1.0142,說明黃河流域整體發展效率沒有太大的變化,比較平穩,技術水平略有進步,但是技術效率水平不高,要進一步提升技術效率。從分解指標角度分析,技術進步指數對黃河流域綠色發展效率的影響更大,根據表4中的數據可以看出,太原、包頭和鄭州三個綠色發展效率變動指數位于前三名的城市,技術進步指數也位居前三,而綠色發展效率變動指數最低的鄂爾多斯市的技術進步指數也是最低。鄂爾多斯市綠色發展效率變動指數之所以最低,是由于鄂爾多斯市在經濟發展中主要依靠豐富的煤礦資源,是典型的資源型城市。但資本集聚不一定帶來綠色發展效率的提升,鄂爾多斯市技術效率和技術進步指數都低于平均水平,創新型要素集聚未能得到有效培育是其綠色發展效率變動指數低下的根本原因。西寧、蘭州、太原、鄭州技術效率呈上升趨勢,銀川、呼和浩特和榆林的技術效率呈下降趨勢,包頭、濟南和青島技術效率為1處于靜止狀態。由此可以看出,對于綠色發展效率變動指數較低的城市更應加強技術進步,提升技術效率。

4結論

本文以黃河流域11個主要城市為研究對象,構建綠色發展效率的指標體系,運用SBM-Undesirable模型測算黃河流域主要城市綠色發展效率,從時間和空間維度反映黃河流域主要城市綠色發展水平演變特征。通過Malmquist指數模型對黃河流域主要城市全要素生產率進行分解,從動態角度分析其演變進程。研究結果表明:(1)黃河流域主要城市綠色發展水平總體不高,說明在黃河流域主要城市的經濟發展進程中要不斷加強綠色發展的重要性意識。從區域差異角度看,黃河流域城市綠色發展水平差距比較明顯,綠色發展效率從高到低依次為中游地區>下游地區>上游地區,其中鄭州、濟南等城市綠色發展效率呈上升趨勢。(2)黃河流域主要城市的綠色發展水平總體呈“V”型變化,2008—2012年期間,黃河流域城市綠色發展效率不斷降低,在2012年以后,黃河流域城市綠色發展效率雖有波動,但呈上升趨勢。這與2012年以后國家發布的一系列生態文明建設的政策有著密切關系。總體來看,目前黃河流域主要城市的發展模式有待進一步提高,綠色發展效率還有很大的提升空間,尤其是黃河上游和中游城市相對于下游城市而言,提升空間更大。(3)城市綠色發展效率與城市經濟發展水平和技術進步有密切關系,對于經濟相對落后,綠色發展基礎薄弱的黃河上游城市而言,其綠色發展效率也遠低于其他城市。黃河流域技術進步指數不高,部分城市技術進步小于1,需要進一步加大技術創新投入,提高技術水平。中上游城市可以充分利用其資源稟賦優勢,大力發展風能、水能和太陽能等清潔能源,對傳統高能耗產業進行升級優化,減少資源浪費和污染物排放,實現向綠色發展產業轉型的目標。黃河中下游城市技術效率和技術進步方面還比較薄弱,需要引進科技型人才或對現有技能型人員進行技能培訓提升,使之成為技能型、創新型人才,總體全面提升技術創新能力,促進黃河流域經濟的高質量發展。

參考文獻:

[1]金鳳君.黃河流域生態保護與高質量發展的協調推進策略[J].改革, 2019(11): 33-39.

[2]胡鞍鋼,周紹杰.綠色發展:功能界定、機制分析與發展戰略[J].中國人口·資源與環境, 2014(1): 14-20.

[3]程鈺,王晶晶,王亞平,等.中國綠色發展時空演變軌跡與影響機理研究[J].地理研究, 2019, 38(11): 2745-2765.

[4]周亮,車磊,周成虎.中國城市綠色發展效率時空演變特征及影響因素[J].地理學報, 2019, 74(10): 2027-2044.

[5]岳書敬,鄒玉琳,胡姚雨.產業集聚對中國城市綠色發展效率的影響[J].城市問題, 2015(10): 49-54.

[6]黃杰.中國綠色發展效率的區域差異及動態演進[J].地域研究與開發, 2018, 37(4): 13-18, 31.

[7]劉楊,楊建梁,梁媛.中國城市群綠色發展效率評價及均衡特征[J].經濟地理, 2019(2): 110-117.

[8]黃磊,吳傳清.長江經濟帶城市工業綠色發展效率及其空間驅動機制研究[J].中國人口·資源與環境, 2019, 29(8): 40-49.

[9]李雪松,曾宇航.中國區域創新型綠色發展效率測度及其影響因素[J].科技進步與對策, 2020, 37(3): 33-42.

[10]趙曉霞,傅春,王宮水.基于超效率DEA Malmquist指數的長江流域綠色發展效率評價[J].生態經濟, 2019(8): 46-49,110.

[11] TONE KAORU. A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis[J].European Journal of Operational Research, 2001, 130(3): 498-509.

[12] FRE R , GROSSKOPF S , NORRIS M , et al. Productivity growth, technical progress, and efficiency change in industrialized countries [J]. American Economic Review, 1994, 87(5): 1033-1039.

Green Development Efficiency and its Spatio-Temporal Differentiation in the Yellow River Basin

FENG Sijie,ZHANG Siqin(Inner Mongolia University of Science & Technology, Baotou 014000, China)

Abstract: Based on the panel data of 11 major cities in the Yellow River Basin from 2008 to 2017, this paper uses SBM undesirable model and Malmquist index model to measure and decompose the green development efficiency of each city, and analyzes the urban green development of the Yellow River Basin from the perspective of space-time dimension and dynamic static combination. The results show that: 1) the overall level of green development in the Yellow River Basin presents a V-shaped change trend, and the green development efficiency is not high, which shows an upward trend in recent years; 2) the overall technical efficiency and technological progress index of the basin are relatively low, so it is necessary to increase the investment in scientific and technological innovation and improve the technological innovation ability; 3) in terms of cities, the spatial pattern of regional differentiation is obvious, and the green development efficiency of the middle and lower reaches cities is far higher than that of the middle and lower reaches cities. The green development efficiency of cities with good economic development foundation is higher than that of cities with weak economic foundation.

Keywords: Yellow River Basin;green development efficiency;SBM undesirable model;Malmquist index