杭州建設具有國際影響力的全球創新中心的思考:基于創新生態視角

茍尤釗 劉秋月 呂琳媛

摘要:國家和地區間的競爭帶來了創新資源在全球范圍內的快速流動和聚集,形成了在全球創新生態網絡中占據領導或支配地位的創新中心。隨著“數字經濟第一城”戰略的推進,杭州正日益展現出成為全球創新中心的良好態勢,成為創新中心構建的“中國樣本”。創新中心的發展是嵌入在社會網絡的具體情境中,因此,研究從創新生態視角出發,闡述了全球創新中心的內涵與發展趨勢,概括提煉其演進的模式,分析總結杭州構建全球創新中心的基礎條件、優勢與挑戰,并從完善創新環境、優化人才體系、暢通創新價值鏈、培育新物種四個方面提出路徑思考。

關鍵詞:全球創新中心;創新生態;創新價值鏈;中小企業;新物種

中圖分類號:F204文獻標識碼: ADOI:10.3969/j.issn.1003-8256.2020.06.014

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

基金項目:浙江省社會科學界聯合會研究課題(2018N16)

0引言

隨著國家、區域、城市等各個層面構建全球創新中心戰略的出臺,圍繞全球創新中心的話題引起政府、產業界和學術界的廣泛關注。國際方面,世界經濟論壇與麥肯錫等機構建立了可視化的創新熱點地圖,以視圖和指數兩種方式提供對于國家和城市的量化指標的比較,結果顯示創新熱點區域在全球范圍內具備創新資源的集聚與輻射的強大功能,產生世界性的影響。國內方面,早在2013年習近平總書記在中共中央政治局第九次集體學習時,就提出要發揮北京中關村在創新驅動戰略中的引領示范效應,打造成為擁有國際影響力的創新中心;2018年,上海發布《上海市城市總體規劃(2017—2035年)》,明確提出“五個中心”戰略,在原有的國際經濟、金融、貿易、航運“四個中心”的基礎上,增加了科技創新中心的定位;2019年在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中明確提出將大灣區建設成為具有國際影響力的科技創新中心。

近年來,隨著新一輪技術和產業革命的發展,全球創新中心的空間布局呈現出由西方向東方國家轉移的趨勢,特別是作為新興經濟體的中國更是展現出強大的增長潛力,科技創新正引領中國多個城市進入創新驅動的快速發展軌道。其中,孕育了阿里巴巴、海康威視等頭部科技企業的浙江杭州,在打造創新中心的道路上走在了全國前列,并初步具備了成為全球創新中心的關鍵要素。2017年,杭州提出要建設成為具有全球影響力的“互聯網+”創新創業中心。2018年12月,浙江“科技新政50條”中再次明確提出加快打造“互聯網+”和“生命健康”世界創新高地,充分體現了杭州依靠創新驅動社會經濟發展的信心。

全球創新中心的構建是一個復雜的系統工程,依賴于政產學研金等創新物種的協同演化,以及人才、政策等創新要素的匯聚和提升。由于創新中心發展表現出的動態演化性,需要將其置于具體的歷史情境和一定的歷史發展階段之中進行考察。

1創新生態視域中的全球創新中心

21世紀初,從聯系、互動、動態的觀點出發,借鑒自然生態體系的共生、演化思想的“創新生態”的研究開始頻繁出現在政府、產業界、學術界的各種報告中,標志著創新研究從“系統范式”進入到“生態范式”。從全球創新生態的視角來看,全球創新中心的構建更加凸顯了開放性、協同性、涌現性的特征,而且在空間分布上開始形成以城市為主體的競爭格局。創新中心的構建依賴于各城市的不同資源稟賦與外部環境之間的匹配程度,這也決定了在全球范圍內,創新中心的發展模式必然呈現出多樣化的特征。

到目前為止,對于“全球創新中心”并無統一理解,存在多種表述,被使用于國家、城市和城市的特定區域,以及更加微觀的社會組織如創業園。“全球創新中心”的概念不斷出現在政府白皮書、國際研究機構報告、學術文獻中。2000年,《連線》雜志首次提出全球創新中心的概念[1],緊接著,聯合國在2001年《全球人類發展報告》中首次公布了包括紐約、倫敦等46個城市的全球創新中心名單。在國內,2018年發布的《全球科技創新中心評估報告》中專門針對全球創新中心進行了評價。杜德斌[2]總結了全球科技創新中心的特征:創新資源密集、創新活動集中、創新實力雄厚、輻射范圍大,占據全球創新生態的重要生態位;駱建文等[3]認為,創新中心處于新知識、新技術和新產品的中心位置;王德祿[4]認為,創新中心是由科學中心演變而來但更加強調經濟功能;熊鴻儒[5]認為,創新中心能夠引領全球科技和產業進步,擁有最先進的生產力。李福等[6]認為全球創新中心是全球創新生態體系中重要的創新供應與擴散的區域或城市。

基于前人研究工作以及創新驅動新時期外部環境的發展趨勢,本文提出:全球創新中心具有異質化的創新主體和多元化的創新要素在地理空間上的集聚與輻射能力,能夠在全球范圍內實現對新知識和新技術的生產、擴散與應用,并產生世界性影響,從而在全球創新網絡中占據領導或支配地位的區域。通過對已有研究的梳理發現,有關創新中心的研究表現出一些共性的特征和趨勢:

首先,從空間來看,創新資源的大范圍流動導致創新績效出現了地理分布上的不均衡。早期的研究和討論主要以國家為單位,而隨著特拉維夫、深圳等一批新興創新中心的迅猛發展,對全球創新中心的關注也從國家聚焦到城市層面。創新要素日益展現出從以硅谷為代表的“地理帶”集聚向具有“城市特質”的全球化城市集聚的特征。城市對于創新中心的建設提供了更為有利的生態環境和支撐條件,以城市作為創新中心的角度來考察全球創新資源的集聚與利用模式,成為當前創新研究的熱點。創新發展是嵌入在政治、經濟、文化等多要素錯綜復雜相互交錯的網絡中,依賴于不同主體間的人才、知識、資金等創新資源的流動和匯聚,而這些要素的匯聚更多表現為以城市為載體,一些城市積累的創新優勢變得越來越大。針對不同城市的創新能力,國際上從多個維度給出了評價指標,目前主要有美國普華永道的機遇之都“創新機遇”指標、日本森紀念財團城市戰略研究所的“城市研發”指標、澳大利亞咨詢機構2Thinknow的“創新城市”三大指標。

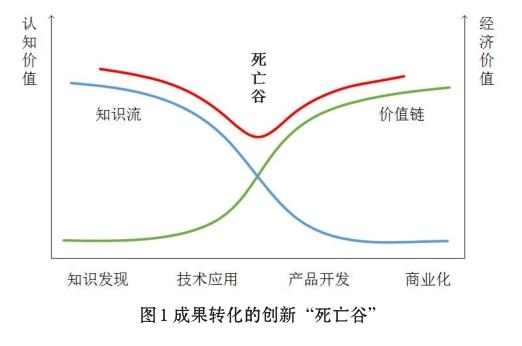

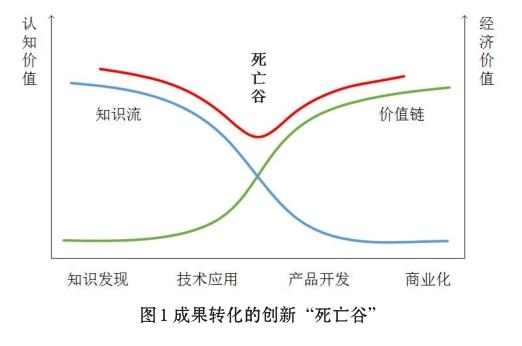

其次,從關注重點來看,對創新中心的評價更加關注人才、信息等資源的利用,而弱化了對設備、土地等傳統要素的評價,從單純強調科技能力轉向科技-經濟的轉化能力。創新驅動時期,一個國家或地區能否被視為創新中心,其考量標準應該是科學技術向經濟價值的轉化力,而不能簡單地用基礎研究中的論文數,或是企業專利授權量等傳統指標衡量。創新中心構建的關鍵日益依賴于科技活動與產業、經濟活動的連接和轉化。《奧斯陸手冊》強調創新是包含了從新知識的生產、傳播、應用到轉變為經濟生產力的整個進程[7],其定義本身就包含了從科學、技術、產業到經濟的整個過程。可以說,在19世紀德國成為科技中心之前的很長一段時期,科學技術活動的重心更多集中在鏈條的前端,即研究與認知層面,而到20世紀初,尤其是當科技中心轉移到美國,創新從知識形態的生產力轉化為產品形態的生產力。相應地,創新鏈的價值體現也變得更加多樣化:一般來講,在創新鏈上游其負載的認知價值較大,在下游其負載的認知價值較小;在上游其可預見的直接經濟價值較低,在下游其可獲得的經濟價值較高(圖1)。全球創新中心構建的關鍵就在于能夠在充分發展科技的同時,提高科技的認知價值與經濟價值的流動與轉換,而這種轉化依賴于有效的組織設計和制度創新,特別是順應創新驅動時期新物種的涌現與壯大。

2全球創新中心的演進模式

當前,全球已形成多個創新中心競合發展的格局,表現出各具特色的演化模式,創造了許多可供借鑒的經驗。對其分析有助于杭州在認清各類創新中心演化模式的基礎上,結合自身資源稟賦,打造與數字經濟發展趨勢相匹配的演化策略。其中,具有代表性的演化模式大致可分為以下幾個類型:

(1)市場引導下的科技引領型創新,以美國波士頓與舊金山為代表。美國東部城市波士頓和坐落在西部的舊金山,分別代表著20世紀至今全球最閃亮的創新“雙子星”。盡管在地理位置、社會文化等方面存在差異,但從整體上看,兩地都是以哈佛、加州伯克利等研究型大學作為知識創新源,以亞馬遜、谷歌等科技企業作為創新引擎、以風險投資作為科技成果轉化的催化劑,以YC孵化器作為新企業涌現成長的加速器,這幾類創新物種之間建立起“你中有我,我中有你”的互動協作的創新網絡,并依靠新興創業企業百花齊放的“試錯”拓展新的商業和技術邊界,實現區域創新生態整體的持續生長。

(2)政府引導下的模仿再創新,以中國臺灣新竹為代表。臺灣新竹建設于20世紀80年代,被認為是亞洲學習和踐行硅谷模式最為成功、成長最快的區域,其成功背后的第一驅動力得益于政府自上而下的“模仿再創新”的產業政策導向,政府在其建設初期發揮了至關重要的作用,使得在短時間內迅速形成了以芯片代工企業為主體的全球硬件制造產業集群和領軍企業群,同時還聚集起臺灣工業技術研究院等頂尖研發機構,形成了要素完備的創新生態體系。

(3)本土創業公司與國際跨國公司的聯合創新模式,以特拉維夫為代表。以色列特拉維夫被稱為“第二硅谷”,其擁有的高科技企業密度僅次于硅谷,這個面積只有52平方公里的微型城市聚集了大量科技創業企業,成為全球初創公司密集度最高的城市之一。2019年,以色列入選世界權威的《全球競爭力報告》前20強。大量充滿活力的本土創業企業與國際巨型公司之間形成了“利益共同體”,初創企業從國際大公司獲得資本快速成長,大公司獲取先進技術和人才資源,兩者相輔相成,共生共榮。

總結以上典型模式的分析,全球創新中心具有一些共性特征:比如研發能力強、創業氛圍濃厚、頭部企業強大、資本獲得性高等。需要強調一點,作為創新活動的“全球中心”,其最重要的作用體現在集聚和利用全球范圍創新資源的效率方面,而不是簡單以資源的占有量來衡量,這一點在當前的各種競爭力報告中是重視不夠的。創新中心不僅需要多元化的創新資源匯聚,也需要不同資源之間的價值轉換,將知識的認知價值轉化為經濟價值,將創新創業的微觀動力轉換為國家、區域經濟的可持續發展,而這依賴于大學、企業、政府等關鍵物種的協同,通過物種的演進實現資源的優化配置。因此,理解創新物種的演化有助于認識創新中心構建的動力機制。

3杭州構建全球創新中心的生態特征

隨著5G、人工智能、區塊鏈等新興技術的發展以及對社會經濟領域的滲透和影響,全球創新生態中的一些新興節點或樞紐型城市正迅速表現出成為全球創新中心的巨大潛力,而作為建設“數字經濟第一城”的杭州成為了其中的后起之秀。構建全球創新中心是一個系統工程,涉及到高校、企業、風投、政府等創新物種的演進。盡管全球創新中心呈現出多種形態的發展,但全球頂尖的大學、創新能力極強的企業,奮發有為的政府構成其成功背后的關鍵要素。因此,從創新生態系統中的關鍵物種的演化來剖析杭州創建全球創新中心的實踐能夠提供更加清晰的認識。

3.1杭州與全球主要創新中心的比較

近年來,杭州在創新中心建設方面的成績獲得了國內外廣泛好評,展現出良好發展勢頭。

國際方面,在聯合國人居署發布的《全球城市競爭力報告2019—2020》中,杭州在經濟競爭力方面排名全球第64位,較前一年提升十位;在技術創新力方面,杭州位列“國際門戶城市”,在軟聚集(專利聚集度、論文聚集度)方面具有優勢,但與第一等級中心城市像紐約、巴黎相比還存在差距。澳大利亞知名機構2Thinknow公布的《2019年全球創新城市指數排行》,杭州得分38分,國內排名第12;在創新人才方面,根據歐洲工商管理學院發布的《2020年全球城市人才競爭力指數》,杭州(第67位)領先于南京(第75位)、深圳(第78位)、廣州(第97位),顯示了強大的創新人才競爭力,但與排名前十的城市如紐約、倫敦、新加坡等仍有較大差距;在創新環境方面,《亞太科技城市:新硅谷的競逐》(2019)報告中,從“創新環境”“營商環境”等方面對多個亞太國家的城市進行了比較,杭州超過深圳,在國內僅次于北京與上海,超過東京、首爾等。

國內方面,中國發展研究基金會發布的《機遇之城2019》從智力資本和創新、技術成熟度、經濟影響力等10個維度50個變量對中國城市進行全方位跟蹤觀察,杭州排名第6位,僅次于北京、上海、香港、廣州、深圳。在經濟影響力維度,杭州躍升第四,緊隨北京、香港和深圳,與上海并列。這一結果充分說明互聯網產業的高速發展為杭州在企業培育、產業結構調整、外商投資利用帶來了巨大優勢;國家信息中心發布的《中國城市創新創業生態指數》,從產學研三大主體和創新創業生態環境構建了城市創新創業生態績效評價模型,杭州位列全國第4位,僅次于北京、上海和深圳。

3.2杭州建設全球創新中心的優勢

3.2.1開放包容的創新文化

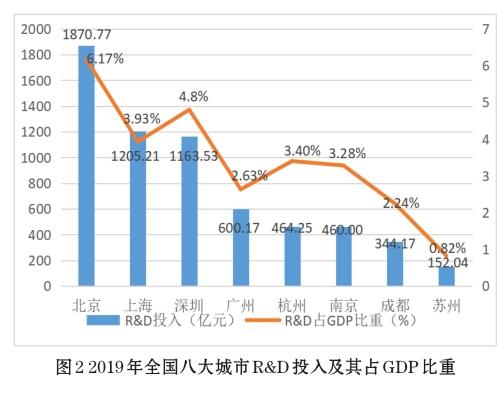

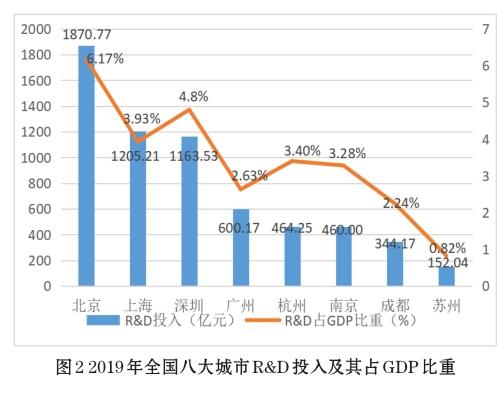

文化是決定和影響城市創新能力和軟實力的重要因素。杭州歷史上是一個貿易發達的沿海商埠城市,具有開放的文化特征,相比于其他城市,杭州城市包容性更大,善于接受新鮮事物,這與互聯網開放包容的特質不謀而合,順應了新時代發展趨勢。杭州堅持走創新驅動發展道路,構建了“產學研用金、才政介美云”十聯動生態系統,創新創業環境日益完善,2019杭州中高端人才凈流入率為13.6%,居全國首位,成為創新創業首選地。為了營造良好的創新環境,杭州市政府不斷加大創新資源的投入。2019年,僅R&D投入464.25億,排名第5,R&D投入占GDP比重為3.4%,僅次于北京、深圳、上海(圖2)。

3.2.2敏銳活躍的創業投資

擁有洞察產業發展前沿、思維活躍的投資機構是一個城市創新活力的象征。杭州是互聯網金融重鎮,孕育吸引了眾多一線的投資人和投資機構。浙江大學互聯網金融研究院發布的《2020全球金融科技中心城市報告》中對全球七十余座城市進行比較,杭州排名全球金融科技中心城市第6位。特別是阿里巴巴上市后,杭州的創業投資環境得到進一步增強,IDG資本、螞蟻金服、米倉資本、經緯中國等紛紛云集杭州,21世紀經濟研究院發布的《2019年中國城市投資環境報告》中,杭州的投資環境僅次于北京、上海,位居省會城市第一。

3.2.3行業頂尖的新興企業

創新中心離不開領軍企業的成長。硅谷有谷歌、亞馬遜,杭州有阿里巴巴、網易、浙大網新等企業。作為創新創業成功的中國企業代表,阿里巴巴在杭州帶動了眾多創業企業的成長,構建起“小前端+大平臺”的創新生態圈。相比于其他城市,杭州已形成獨特的“互聯網+”創業群落,包括個推、同盾等獨角獸新物種快速涌現,獨角獸數量位居《2019胡潤全球獨角獸榜》全球第5位,僅次于紐約,創新物種涌現速度與成長力位居全球前列。

3.2.4模式多樣的創新載體

創業企業的大量涌現是衡量創新中心能力的一個重要指標。杭州擁有較完善的為創業者服務的創新載體,包括夢想小鎮、云棲小鎮、海創園、未來科技城等,還有許多像浙江大學杭州國際科創中心、阿里巴巴商學院創新中心這樣的大學科技孵化器,這些載體大大降低了創業者的創新成本,為創業企業的成長壯大提供了棲息繁衍的良好條件。

3.2.5富有活力的創新人群

2015年杭州出臺“人才新政27條”,在全國率先建立高層次人才分類認定;2016年,杭州出臺“人才若干意見22條”,聚焦深化人才發展體制機制改革;2019年,杭州出臺“人才生態37條”,提出四大工程和七大計劃,“1+N+S”人才政策體系形成。截至2019年末,杭州常住人口達到1036萬人,以55.4萬人的顯著優勢超越深圳成為中國最具人才吸引力城市。人才類型多樣化特征明顯,浙大系、阿里系、海歸系、浙商系成為杭州創新體系中的"新四軍"。

3.3杭州建設全球創新中心的挑戰

3.3.1外部競爭日趨激烈,集聚高端人才形勢嚴峻

近年來杭州人才吸引力顯著增強,但在集聚高端領軍人才方面,與北京、上海、江蘇等地仍有差距。通過對正式公開的數據統計發現,2013—2017五年以來中國大陸31個省份當選的兩院院士(235人)、長江學者(761人)、國家杰青(992人)、國家青年千人(2388人)、國家優青(1998人)等六類目前社會公認最具影響力的國家高端人才數量的統計分析發現(圖3),浙江在吸引頂尖人才方面(總計341人)不僅落后于北京(1858人)、上海(909人),也落后于江蘇(582人)、廣東(419人)、湖北(413人)等省市,如何吸引和留住高端人才成為未來亟需解決的現實問題。

3.3.2創新載體亟待拓展,營養源供給需要增強

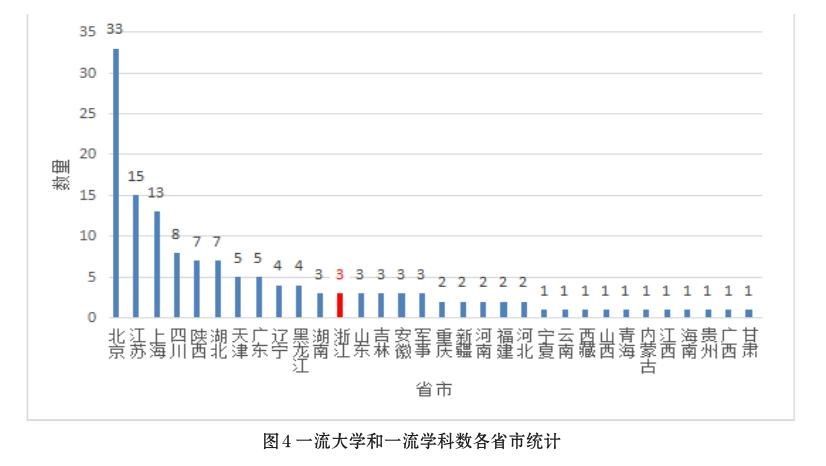

美國硅谷創新生態中有一個顯著特征:中小企業的數量和質量全球領先,而中小企業的快速成長離不開國家公共科研體系的支撐。面對創新驅動的新要求,杭州在國家重大科技創新載體建設方面與其他省市存在較大差距。北京、上海、合肥等在國家實驗室和大科學裝置建設方面遙遙領先。浙江高校整體層次有待提高(圖4),進入國家“雙一流”建設的僅3所,江蘇15所,四川8所,湖北7所,頂尖科研院所數量較少,重大創新載體不足未來將成為新生物種持續涌現和成長的制約因素。

3.3.3融資模式亟待創新,融資風險需要防范

近年來浙江融資規模不斷加大,在央行2019上半年地區社會融資規模增量統計表中,浙江位居全國第三,然而融資供給失衡等問題依然存在。2018年浙江小微企業貸款余額占總貸款余額的40%,反觀發達國家的日本,在國內銀行企業貸款和貼現中,中小企業占比約62%[8]。盡管企業的融資環境不同,但在一定程度上也反映了浙江對于作為新物種的中小企業的金融支持與其對經濟的貢獻并不匹配。傳統融資門檻較高,使得中小企業不易獲得前期發展的金融支撐。對民間金融的監管機制仍有待完善,非法集資等不利于經濟健康發展的現象依然存在,融資風險需要防范。

3.3.4高校創新資源利用率不高,研發效率有待提升

大學與創新創業的互動是潛在知識向生產力轉化的有效渠道。浙江高校的科研體制依然帶有一定“個體戶”性質,不利于儀器、設備等創新資源的共享,降低了使用率,而創業企業往往限于自身實力,難以購置高端器材,阻礙了研發效率提升。大學和創業企業間的合作一直存在,但更多是以大學研究人員個人的非制度化形式與創業企業進行合作。相較于大企業,兩者之間的互動不夠緊密,不利于研發成果向創業企業的轉化,在一定程度上影響了杭州創新資源的產出。以2019年國內專利申請量為例(圖5),杭州的申請量為98386件,遠落后于深圳、北京、廣州、蘇州、上海;杭州國際PCT申請量為768件,與上述城市依然存在較大差距。

4杭州建設全球創新中心的路徑思考

創新驅動時期,科技鏈、產業鏈、經濟鏈日益融合,構建創新中心的任務依然艱巨,需要處理的創新物種間的關系更加復雜,任何一個環節的失效都可能導致整個創新體系績效的低下。因此,從創新生態的整體視角出發,結合當前杭州現有的基礎和條件,從完善創新環境、優化人才體系、暢通創新價值鏈、培育新生物種四個方面挖掘政策著力點。

4.1推進體制機制創新,頂層謀劃構筑創新生態新格局

回顧歷史可以發現,創新中心除了擁有強大的科技和經濟實力外,機制體制上的先行先試也是推動創新的關鍵。杭州應站在全球高度和國家戰略視角,立足“數字經濟第一城”建設的基礎與優勢,頂層謀劃設計創新中心構建的制度體系,實現新的政策突破。激勵本土企業到海外開展研發合作,發揮阿里巴巴等頭部企業的引領作用,加快企業國際化進程。借鑒深圳等城市的經驗,與海內外頂尖高校合作辦學,加快西湖大學、之江實驗室等新機構建設,在全球范圍內匯聚創新資源,實現國內外前沿科學技術的突破與杭州本地良好的生產研發、產品加工優勢的統一,創造更加適宜的制度土壤。

4.2優化環境加強聯動,構建靈活高效的人才培養體系

全球創新中心的發展是以雄厚的人才資源為支撐。憑借在電子商務、數字經濟等領域的先發優勢,杭州已初步構筑起具有吸引力的人才生態,但與其他創新中心相比,在人工智能、區塊鏈等戰略新興產業方面的高端人才缺口巨大。人才的培養和引進需要根據杭州發展的重大戰略分層次、分階段推進。對于科學界、產業界等不同領域高端人才的評價和管理標準也應不同,需根據杭州發展的自身需求來匹配人才,建立合理的人才評價和培養體系。借鑒“新昌模式”,探索完善企業柔性化的人才引進機制。通過長三角研究型大學聯盟等平臺,拓寬人才招攬渠道,加強對中小企業的人才保障,將杭州建設成為更具全球競爭力的人才樞紐。

4.3積極促進中小企業創業,激活壯大新動能

科技研發與經濟發展之間存在著一個“知識漏斗”(knowledge filter),阻礙著創新價值鏈從知識創造到市場化的實現[9],而中小企業的創新創業是打通這一環節的關鍵。杭州應繼續深入實施“雙創”戰略,把創業的微觀動力轉換成經濟發展的支撐力。提升“產業創新服務綜合體”的資源集聚度,實現大中小不同類型的企業間多維度、多觸點的能力共享。充分發揮浙江創新引領基金的品牌與杠桿效應,加快形成政府投資+民間投資等多種融資機制,激活創新活力。借鑒以色列模式,加大中小企業與國外大公司的協同合作,學習美國拜杜法案,進一步明確大學研究成果的歸屬權,支持中小企業聯合高校共建實驗室,鼓勵高校教師創辦企業。以創新為動力,強化中小企業成長對創新中心的推動作用。

4.4培育新型研發機構,打通創新價值鏈

產業發展日益依賴于科技突破,生物、新材料等以科學為基礎的產業日益成為知識經濟時代的主導力量[10],創新價值鏈不斷向“發現”端前移,催生了新的知識生產組織的涌現。在“后學院科學”以及知識生產方式向“Model 2”轉型的大背景下[11],一批既追求科學發現,又渴望產業經濟效益的新型研發機構涌現并快速發展。杭州應通過有效的組織安排和制度設計,把科技創新與企業創業相結合,實現知識創造和產業發展之間的有效銜接。借鑒廣州、深圳的經驗與做法,對新型研發組織建立分類評價管理體系。采用創新券等方式,鼓勵向新型研發機構采購創新服務。鼓勵地方科技發展專項資金支持其建設,并對管理辦法、經費開支等制定更適宜杭州發展的細則。新型研發機構的涌現與成長對于未來杭州全球創新中心形象的樹立具有重要的示范效應。

5結論與展望

2018年,國務院在《關于全面加強基礎科學研究的若干意見》中明確提出,到21世紀中葉把我國建成世界創新高地,杭州作為中國數字經濟的新引擎勢必要發揮優勢示范先行,找準外部環境和自身資源的匹配路徑,打造好全球創新中心建設的“中國樣本”。建設具有全球影響力的創新中心是一項艱巨而復雜的系統工程,從創新生態的視角來認識全球創新中心的構建,有助于把握其關鍵要素與核心特征,為政府政策措施的制定和環境營造提供啟示。

無論從全球或國內來看,杭州已初步具備了成為創新中心的基礎條件和良好機遇,但也面臨一些挑戰:如何構建更適宜中小企業與新型研發機構涌現的創新生態系統,激發全社會創新的意愿和活力,如何平衡好政府驅動與市場驅動,充分發揮“兩只手”的資源配置效率,如何實現傳統企業改造升級與戰略新興產業協同發展,如何實現國際創新資源與國內創新載體間的聯動等,都成為了新時期杭州構建全球創新中心,深入推進創新驅動戰略的題中之義。

展望未來,杭州建設全球創新中心任重而道遠,但特色與優勢也已初步凸顯。特別是在數字經濟、互聯網、電子商務等領域,杭州中小企業創新創業已成為中國乃至全球創新生態體系中的關鍵物種,而近年來不斷涌現的新型研發機構也將為生態整體的演進提供新的動能。未來,兩者的發展與結合更加值得期待,將會進一步加快知識、人才、資金等全球創新資源向杭州的匯聚,通過新生物種的涌現與成長發揮后發優勢,實現全球創新中心構建的彎道超車。

參考文獻:

[1]黃靜靜,張志娟,李富強.全球科技創新中心評價分析及對北京市建設啟示[J].全球科技經濟瞭望, 2018, 33(6): 56-63.

[2]杜德斌.全球科技創新中心的內涵、功能與組織結構[J].中國科技論壇, 2016(2): 10-12.

[3]駱建文,王海軍,張虹.國際城市群科技創新中心建設經驗及對上海的啟示[J].華東科技, 2015(3): 64-68.

[4]王德祿.以新經濟視角看"科技創新中心" [J].中關村, 2014(6): 80.

[5]熊鴻儒.全球科技創新中心的形成和發展[J].學習與探索, 2015(9): 112-116.

[6]李福,茍尤釗.全球創新中心:基于創新生態理論的解釋[J].特區經濟, 2018(10): 56-59.

[7]OECD. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data [M]. 3th ed. Paris: 2005.

[8]中國小微企業融資研究報告2018年[A].上海艾瑞市場咨詢有限公司.艾瑞咨詢系列研究報告(2018年第12期)[C].:上海艾瑞市場咨詢有限公司, 2018:39.

[9]AUDRETSCH D. B. Emergence of the entrepreneurial society [J]. Business Horizons, 2009(52): 505-509.

[10] JORGE N F. Science-based industries: a new Schumpeterian Taxonomy [J].Technology in Society, 2000(22): 429-444.

[11]邁克爾·吉本斯.知識生產的新模式:當代社會科學與研究的動力學[M].陳洪捷,沈欽,等譯.北京:北京大學出版社, 2001.

Thinking on Building Hangzhou into a Global Innovation Center with International Influence: From the Perspective of Innovation Ecosystem

GOU Youzhao1,LIU Qiuyue1,LYU Linyuan2

(1.Alibaba Business School, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China;2. Institute of Fundamental and Frontier Sciences, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 610054, China)

Abstract: Competition between countries and regions has brought about the global flow and aggregation of innovation resources, forming an innovation center that occupies a leading or dominant position in the global innovation ecosystem. With the advancement of the strategy of "first city of digital economy", Hangzhou is increasingly showing a good posture of becoming a global innovation center and a "Chinese sample" for the construction of innovation centers.The development of the innovation center is embedded in the specific context of the social network. Therefore, from the perspective of the innovation ecosystem, this article explains the connotation and development trend of the global innovation center, summarizes its evolution model and path, comprehensively analyzes the basic conditions, advantages and challenges of building a global innovation center in Hangzhou, and proposes path thinking from four aspects: improving the innovation environment, optimizing the talent system, unblocking the innovation value chain, and cultivating new species.

Keywords: global innovation center; innovation ecosystem; innovation value chain; small and medium-sized enterprises; new species