城市地下空間安全監管系統研究

孫芳 許令順 楊英 方芳

摘 要:城市空間資源的不足限制了城市建設和發展,城市地下空間的開發與利用在城市建設和發展中發揮著越來越重要的作用,但由于城市地下空間的特殊地理位置和復雜功能,地下空間的管理長期處于被忽略的位置。針對城市地下空間具有隱蔽性、復雜性、易破壞性等特點,運用物聯網、大數據等技術,將地下空間面臨的風險進行分類,并進行專門性監測和統一管理,建立具有風險隱患提前預警、安全事件及時報警和應急指揮輔助決策的監管系統。

關鍵詞:城市地下空間;風險;監管系統;公共安全;網絡傳輸;實時監測

中圖分類號:TP39文獻標識碼:A文章編號:2095-1302(2020)01-000-03

0 引 言

隨著人口急劇增長,城市規模迅速擴大,城市地上可利用土地資源逐漸緊張。20世紀70年代后期,工業發達國家將地表下由天然形成或人工開發形成的地下空間[1]視為資源,大力發展各類地下建筑工程。縱向看,地下空間是城市地面基礎設施的主要載體;橫向看,地下空間可提供城市建設的利用空間,地下空間又是城市發展的二次土地資源。地下空間的開發和利用是城市建設的重要組成部分,是改善城市環境、提高城市容量的重要手段,是實施社會經濟可持續發展的重要資源。據2016年7月發布的《2016—2022年中國地下空間開發利用產業深度調研及市場前景預測報告》顯示,我國可供合理開發的地下空間資源量達3 873.60億立方米。

人類開發利用地下空間具有悠久的歷史,城市地下空間的發展經歷了一個從自發利用到自覺開發、從被動走向主動的漫長過程[2]。遠古時期,遠古人類擇天然洞穴為居,躲避寒暑風雨和猛獸侵襲。7 000~5 000年前,出現了人工挖掘的居住洞穴和向地表延伸的擁有簡單屋頂的半地穴。4 000多年前的窯洞文化是人類定居生活的活化石。

我國城市地下空間的開發起初是以戰備為主要目的的人防工程,如地道網。北京地鐵基于戰爭疏散和城市交通思想,是中國首次開發和利用城市地下空間。

國外城市地下空間的開發利用起步較早的有日本、美國、歐洲等。從1863年建成使用的倫敦地鐵到西方城市線性城市、雙層城市、垂直城市等理論概念的提出與實踐[3],伴隨著人類社會發展的歷史過程,地下空間呈現出不同的模式和特征。

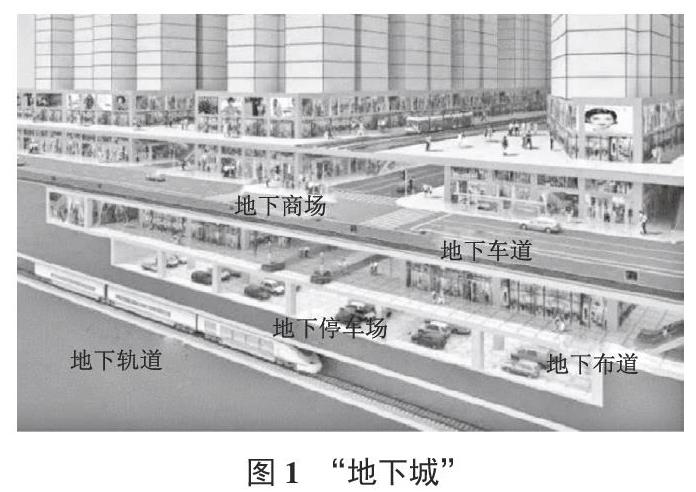

圖1展示了一個將現代化城市空間發展向地表下延伸的多功能 “地下城”。分層布置構筑物,以地下交通設施為主要聯系通道,顯示出地下空間強大的可疊加性,統一規劃,使相對獨立的地下空間體現出發展的完整性、優越性。

此外,地下空間的發展也是由于地下空間的環境性質與地上空間不同,地下環境恒溫恒濕的特性有利于糧食、酒類的長期保存,我國古代將糧倉(如隋代洛陽的含嘉倉)等建在地下。

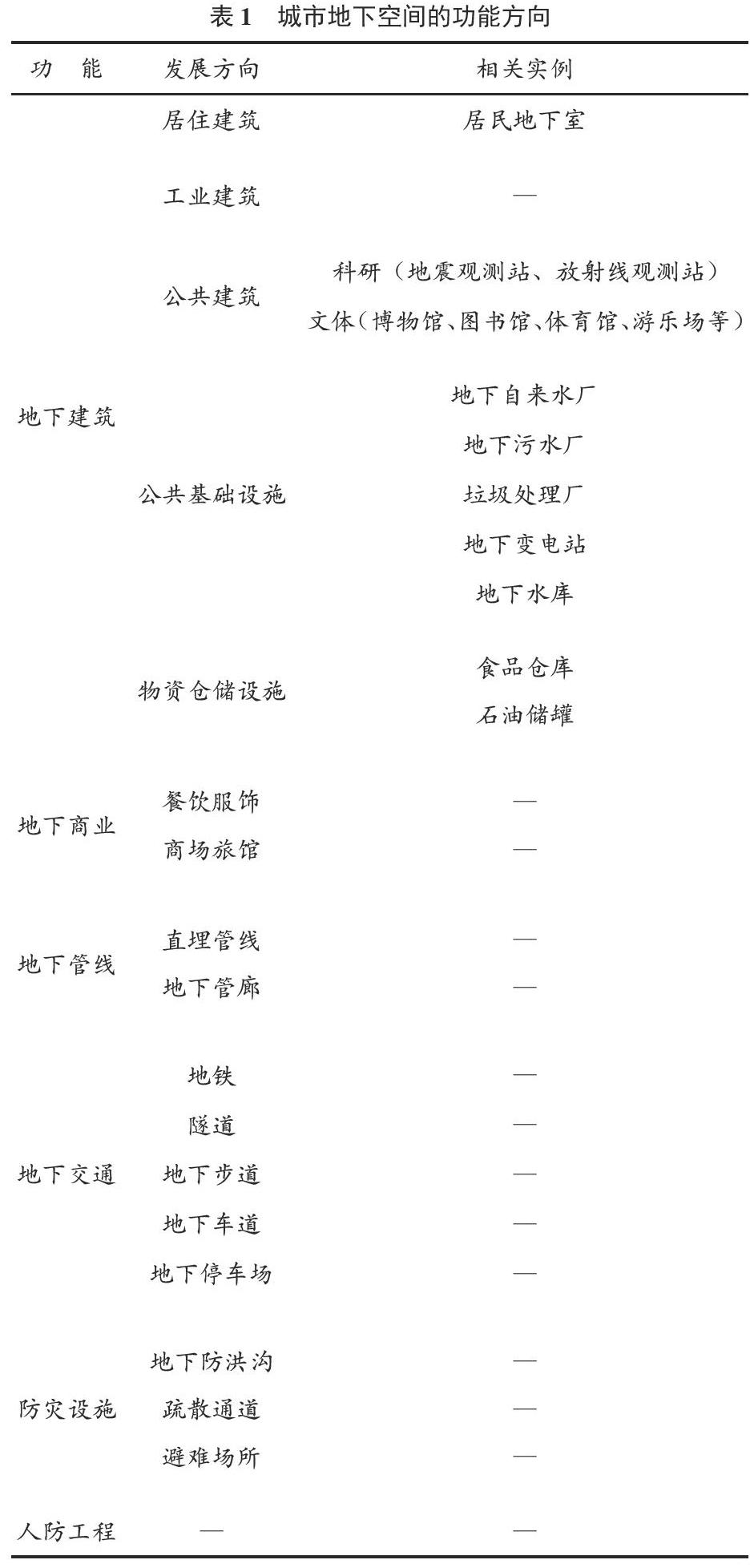

目前城市地下空間發展方向主要包括地下建筑、地下商業、地下管線、地下管廊、地下隧道、地下交通、地下物流、人防工程、應急防災等基礎設施。地下建筑包括居住建筑、公共建筑以及各種公共基礎設施[4]、地下倉儲設施及容納市政管線的廊道設備等。地下商業和地下市政設施可相互連接成動態交通網,具有“平戰”雙重功能的人防工程[5]為城市發展保駕護航。城市地下空間的功能方向見表1所列。

同時,城市地下空間大開發面臨著諸多挑戰,如地下開挖技術[6]、地下空間安全、地下空間利用戰略、地下空氣污染等,涉及規劃、法規、消防、結構、管理[7]、環境、心理等方面,這些挑戰導致地下空間利用存在交錯混亂、相互影響等隱患。

1 城市地下空間面臨的安全風險

地下空間建筑與城市地面街區功能相同,與地面相比,地下建筑環境具有封閉特性,如果室內濕度較大,不僅會引起悶熱不適等生理反應,還將有助于蚊、蠅害蟲及霉菌繁殖生長。另外,地下空間應特別注意CO,CO2濃度,放射性物質含量和灰塵、氣味等。

目前地下空間的迅速發展大多以軌道交通系統(地鐵、輕軌)、地下商場(商店、停車場)和相互連通區域(地鐵不同線路的換乘點)等多個復雜對象為綜合體,不具有單一環境,所涉及的危險風險源種類雜、數量多[8],風險因子在封閉的地下空間內互相作用、共同影響,易導致災害鏈的形成,耦合事故聯動可能性大。同時由于城市地下空間人員聚集,一旦發生事故,人員擁擠、疏散困難、施救難度大,人員傷亡風險高。

城市地下空間的安全事故不僅危及地下空間和地下、地面消費者,還會危及與地下空間相連的區域,甚至波及更大范圍,對周邊居民、行人的生命和財產安全形成威脅[9],安全事故將直接損害城市的公共安全。

地下空間存在的風險事故包括火災、水災、施工事故、爆炸事故、坍塌事故、內容物泄露、地下空間交通事故等,還有可能發生人為破壞行為如恐怖襲擊等犯罪行為,表2展示了城市地下空間的風險事件。爆炸、火災、有害氣體污染容易相互轉變,引發衍生事故。泄露事故易造成火災、爆炸和空氣污染,爆炸事故引起火災和破壞結構并造成粉塵顆粒污染,火災引起爆炸并造成空氣污染,地震往往伴生有火災和洪災,一旦水災破壞了地下設備便將影響交通和通信等方面,而施工事故會引起火災和爆炸[10]。

城市地下空間火災原因主要包括設備及電路路障、人為因素(管理失誤及破壞等)和自然因素(雷擊)。一旦地下空間發生火災,尤其是人員密集的場所,將會出現人員疏散難度大和應急救援困難等狀況,且伴隨有斷水斷電或踩踏事故。

地下空間水災事故的主要原因是暴雨積水、洪澇災害等。全球變暖使海水溫度升高,水循環加快導致降雨量增多[11],大暴雨等極端降水頻率加大。大量降雨使得地下建筑物周圍的地下水位上升,引起地下空間“超標”潮濕;嚴重時甚至會破壞建筑結構,影響地下空間和承載的地面建筑物的安全。

近年來我國城市洪澇災害頻發,具有形成范圍廣及發生頻率高等特點[12]。洪澇一旦發生,水由地下建筑物的入口迅速到達地勢偏低的多層地下空間,甚至相連通的地下空間[13],將直接造成地下設備和儲存物資的損壞甚至人員傷亡。

地下空間結構受周圍不利地質條件的影響,如地下水滲漏、地震以及其他不良地質作用等,都會引起沉降、崩塌等事故[14]。另外,近年來大規模的城市地下空間開發導致原有地層應力的集中與重分布,對地面原有建筑物的安全及圍巖的穩定性造成威脅[15],由此引起的地面沉降問題也逐漸顯現。

2 城市地下空間監管系統介紹

地下空間安全監管的目的是預防事故發生,或事故發生后最大程度阻止事態擴大,減少損失。地下空間安全監管系統包括地下空間風險監測系統、網絡傳輸系統、地下空間安全監管應用系統三部分。

2.1 地下空間風險監測系統

地下空間風險監測系統針對地下空間面臨的風險,構建“天空地”立體化監測網。針對每一類風險,監測的類型包括多個方面,實現隱患及時發現、事件實時報警和科學分析的數據支持,具體內容如圖2所示。

2.2 網絡傳輸系統

網絡傳輸系統包括前端監測數據的傳輸以及地下空間監管系統與各管理單位之間的網絡。如圖3所示,可以通過無線由地下空間現場向監管中心的網絡傳輸數據,如3G/4G,GPRS,NB等,也可以通過專線方式進行傳輸。地下空間監管中心通過專線與各地下空間使用管理單位進行信息傳輸。

2.3 地下空間安全監管應用系統

地下空間安全監管應用系統包括地下空間基礎數據管理、地下空間運行狀態實時監測、地下空間運行風險報警分析和地下空間安全事件綜合處置。

(1)地下空間基礎數據管理子系統是將地下空間從規劃到建設和運行的全周期數據進行管理,并對數據進行及時更新和維護,保證數據的時效性,具體包括地下空間的類型、基礎地理信息、日常維護維修信息等。

(2)地下空間運行狀態實時監測是在地下空間基礎數據之上顯示傳感器數據,實時展示地下空間的運行狀態。

(3)地下空間運行風險報警分析是根據對每類監測傳感器設置的閾值,當監測數據超過閾值后對地下空間的運行異常和發生的危險源進行報警。

(4)地下空間安全事件綜合處置是當地下空間出現安全問題后,通過綜合分析,提出地下空間安全問題處置的建議及應急處置方案。

3 結 語

在以往我國的城市管理中,存在“重地上、輕地下”的現象,在城市地下空間發展迅速、地下空間各類風險事故頻發的背景下,城市管理必須更多地向地下轉移,因此,期待各城市管理單位設置地下空間管理部門,對城市地下空間進行綜合管理,解決多頭管理和管理缺位的問題。地下空間管理部門的具體工作職責包括地下空間統籌規劃和地下空間的日常管理。前者指地下空間建設需提前進行申請,然后地下空間管理部門根據地下空間的利用安全性、經濟性等原則對申請進行評估,統籌規劃全市地下空間建設,既可避免工程擾動對已有地下建筑物的影響,也可避免空間資源浪費、整體空間功能布局不合理、空間利用效率低下等問題,強化地下空間開發對城市發展的積極促進作用。后者指負責地下空間日常的安全管理、環境管理等工作。對城市地下空間安全進行全方位識別、合理估測評價,建立有效的風險預警管理機制以預防風險事故發生,制定切實可行的應急預案以降低風險事故的危害,從而達到安全利用地下空間的目的。

將“智慧”“信息化”等先進的技術手段應用于地下空間監管,做好地下空間基礎信息的采集與處理,依托地下空間智慧化平臺為城市地下空間的規劃、建設、管理等提供智慧決策。對地下空間范圍內的建筑、結構、供熱、通風、空調、給排水和電力照明等實現可視化表達及展示,實現感知-傳遞-智能控制功能,為事故現場的應急指揮與決策以及事故發生后的搶險與遷移等提供信息與輔助支持,提升地下空間安全防控水平,為地下空間規劃、建設和管理提供強有力的決策依據。

參 考 文 獻

[1]趙奎濤,胡克,賈曉晴.城市地下空間的屬性與權屬討論[J].地下空間與工程學報,2008(2):222-225.

[2]鄭懷德.基于城市視角的地下城市綜合體設計研究[D].廣州:華南理工大學,2012.

[3]袁紅,沈中偉.地下空間功能演變及設計理論發展過程研究[J].建筑學報,2016(12):77-82.

[4]徐輝,李曉昭,車晶.不同階段地下空間開發的功能配比研究[J].地下空間與工程學報,2016,12(3):573-580.

[5]王波.城市地下空間開發利用問題的探索與實踐[D].北京:中國地質大學,2013.

[6]朱大明.“地下空間學”學科體系引論[J].地下空間與工程學報, 2011,7(4):619-627.

[7]陳曉強,錢七虎.我國城市地下空間綜合管理的探討[J].地下空間與工程學報, 2010,6(4):666-671.

[8]賀俊杰,楊君濤,王曦,等.城市軌交聯通型地下空間火災風險評估研究[J].消防技術與產品信息,2018,31(10):5-9.

[9]趙麗琴.基于外部性理論的城市地下空間安全管理問題研究[D].北京:中國礦業大學,2011.

[10]李英民,王貴珍,劉立平.城市地下空間多災種安全綜合評價[J].河海大學學報(自然科學版),2011,39(3):285-289.

[11]浦偉慶.城市地下空間防洪與對策研究[J].水運工程,2008(10):223-228.

[12]王夢恕,王永紅,譚忠盛.我國智慧城市地下空間綜合利用探索[J].北京交通大學學報,2016,40(4):1-8.

[13]陳峰,劉曙光,劉微微.城市地下空間地面洪水侵入成因和特征分析[J].長江科學院院報,2018,35(2):38-43.

[14]何靜,李瀟,白凌燕.北京市東城區地下空間開發利用的地質風險分析[J].地下空間與工程學報,2013,9(z1):1465-1472.

[15]米明昊.城市地下空間開發與設計的探析[J].山東工業技術,2019(11):125.