第十六屆中國瑤族盤王節三記

宋代周去非的《嶺外代答》中載:“瑤人每歲十月,舉峒祭都貝大王于廟前,會男女之無實家者,男女各群連袂而舞,謂之踏搖。”“踏搖”即“跳盤王”(還盤王愿),后來演變為瑤族盤王節。盤王節又稱達努節、祖娘節、瑤年,是瑤族人民紀念其始祖盤王的盛大節日,迄今已有1700多年歷史。

各地瑤族過盤王節的時間不同,一般在秋收后至春節前的農閑時間舉行,分定期和不定期兩種。1984年8月,來自全國各地的瑤族代表匯集廣西南寧,大家一致贊成以“勉”族系的祭祀節日“跳盤王”為基礎,加以發展成為盤王節;一致議定“盤王節”為瑤族統一節日,并將節日定為每年農歷十月十六日(盤王誕生日)。

2020年11月28日—30日,農歷十月十四至十六日,國家民委代表、瑤族自治縣代表、盤王節成員縣(區)代表、瑤學專家等齊聚世界瑤都——金秀。這三天,這座小城舉辦了第十六屆中國瑤族盤王節。小小的山城,到處都洋溢著喜慶的氣氛,街道兩旁的建筑古色古香,穿城而過的小河呼吸著山林的清新,河上十幾座亭橋合一的玲瓏小橋連接東西兩岸,橋上有瑤家農嬌(姑娘)和農給(小伙子)用猶如天籟的聲音唱著原生態的茶山瑤語歌曲。河流兩岸的桂花樹上掛著一串串紅彤彤的燈籠,在冬日暖陽的映照下更彰顯了瑤族人民的熱情與大方。這三天,瑤族群眾身著盛裝,載歌載舞,世界瑤都變成了歌的世界、舞的海洋!

此次盤王節活動項目眾多,如第十六屆中國瑤族盤王節學術研討會、瑤醫藥傳承和創新發展高峰論壇、民族傳統體育競技,等等。

開幕儀式

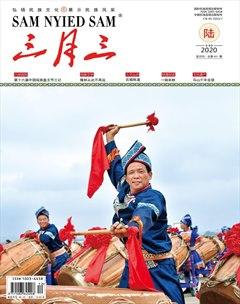

28日晚上,第十六屆中國瑤族盤王節如期開幕。大型瑤族風情音畫——《瑤》為觀眾們呈上了豐盛的瑤族文化大餐,通過《瑤酒》《瑤人》《瑤歌》《瑤戀》《瑤鼓》《瑤城》六個篇章向觀眾展示了瑤族人民的歷史文化和生活故事,展現了瑤族獨特的民族文化藝術魅力。《瑤戀》中的背景音樂《香哩歌》流傳于廣西大瑤山自稱“拉伽——茶山瑤”的瑤族民間,“香哩”是瑤話譯音,是歌唱者對對方的稱呼,其含義視具體場合而定:對朋友唱,“香哩”指朋友、伙伴等;對情人唱,“香哩”指阿哥、阿妹、情哥、情妹等。深情的歌聲動人心弦:“一聲香哩滿瑤鄉,山青水甜心陶醉,花香人美情更長……”一聲聲“香哩”,觸及了農給(小伙子)和農嬌(姑娘)心中最柔軟的地方,最終有情人終成眷屬,心連心、手相牽,一起邁步向前,開創幸福的新生活。《瑤鼓》一章,背景音樂中雄渾厚重的鼓聲響徹大瑤山的山山嶺嶺、村村寨寨,密集的鼓點、跳躍的身姿、翻飛的鼓影讓人目不暇接……場上的演員們,擊長鼓而歌,執長鼓而舞,深深緬懷祖先盤王。

歷史上有“瑤不離鼓”之說。長鼓,對于瑤族人民來說,在很久以前,就已經成了一種緬懷祖先盤王的工具。相傳有一天,盤王上山狩獵,不幸被山羊撞下山崖喪生。他的兒女們在山下的一棵泡桐樹上發現了盤王的遺體。他們悲痛欲絕,遂把泡桐樹砍下,鋸成七截,制成一個母鼓和六個公鼓的鼓身,并將山羊皮剝下做鼓面,糊上黃泥漿,制成長鼓(黃泥鼓),鳴鑼擊鼓悼念盤王,狠狠敲打山羊皮鼓面以解心中悲憤。從此,在瑤族的重要節日當中,盤王的子孫為了 “還盤王愿”,皆沿用此儀式,擊打長鼓,跳長鼓舞,以祭奠盤王。雖然傳說并不能作為依據,但是也可以看出,長鼓是紀念盤王的一種重要工具。《嶺外代答》中寫道:“瑤人之樂,有盧沙、銃鼓、胡蘆笙、竹笛。”“銃鼓,乃長大腰鼓也,長六尺,以燕脂木為腔,熊皮為面。鼓不響鳴,以泥水涂面,即復響矣。”這銃鼓指的就是瑤族的長鼓。

其實,相較于宏大的舞臺場面,我更想看到的是原汁原味的瑤族長鼓舞。在2011年被列入國家級非物質文化遺產名錄的瑤族黃泥鼓舞更是百看不厭。自從那次在金秀瑤族自治縣六巷鄉下古陳村觀看了一次黃泥鼓舞后,我便對其念念不忘。“嘭——空央,嘭——空央——”那清越的聲音日日在耳邊響起,那古拙的舞姿、斑斕的服飾常常在腦海中閃現……令我不禁想去了解黃泥鼓的制作方法和跳黃泥鼓舞的動作要領,學習如何打“小鼓花”和“大鼓花”。在中國非物質文化遺產網· 中國非物質文化遺產數字博物館中能看到瑤族長鼓舞(黃泥鼓舞)的項目編號為Ⅲ—60,傳承人為金秀瑤族自治縣六巷鄉下古陳村的盤振松。相關項目有廣東省連山壯族瑤族自治縣的瑤族長鼓舞(小長鼓舞),廣西壯族自治區富川瑤族自治縣、廣東省連南瑤族自治縣、湖南省江華瑤族自治縣的瑤族長鼓舞。可見,在傳承和搶救優秀傳統文化的工作上,很多人都花了很多的精力。

祭祀大典

29日上午8時許,來自盤王節成員縣(區)的各個代表隊在入場時都進行了歌舞展演(祭祀),其中江華、鐘山、連南、富川、連州、平桂、金秀的展演中,舞蹈的道具都用到了長鼓,其他縣(區)的道具還有竹馬、燈籠、大鼓、彩旗、簸箕等。在舞蹈祭祀的同時,舞臺背景屏幕上還展現了各個縣(區)在黨的民族政策光輝照耀下取得的翻天覆地的變化,所有縣(區)都充分發揮各自的資源優勢,產業發展越來越好,人民群眾的生活越過越紅火。把瑤族群眾當前的美好生活呈現在祖先盤王面前,讓盤王護佑,盤王也一定會感嘆其子孫在中國共產黨的領導下必定可以萬代昌榮!與這邊的“動”相映襯的是對面高樓上靜靜佇立著的幾個大字“瑤族同胞永遠跟黨走”。這幾個大字不僅是佇立在高樓上,也深深烙印在瑤族群眾心里。

想當初,瑤族人民經歷了多少艱難險阻,憑借著堅強的毅力、勇敢的精神、勤勞的雙手,才創造了今天的美好生活! 瑤族人民不斷被迫遷徙,生活艱難困苦,但是他們靠著堅忍、自強、奮斗、不屈的精神,憑借盤瓠神話、千家垌傳說等凝聚起的民族精神寄托,讓自己的民族生生不息!新中國成立后,特別是在改革開放后,各種惠民政策讓越來越多的人受益,瑤族人民安居樂業,多民族大團結,國家大發展,各民族人民的生活都如芝麻開花節節高。

“吾祖盤護,助周安邦;功高蓋世,封為盤王。匹配公主,王脈繼昌;繁衍生息,福祉綿長……十四縣市,滇桂粵湘;匯聚瑤山,同祭盤王。血濃于水,情深意長;共謀藍圖,振興瑤鄉……民族團結,山高水長;政通人和,蒸蒸日上。公祭始祖,萬世流芳;虔申昭告,伏惟尚饗。” 金秀瑤族自治縣縣長宣讀的祭詞追憶了先祖盤王的功績,表達了民族團結、共謀藍圖、振興瑤鄉的美好愿望。

瑤族織繡

在30日上午的第十六屆中國瑤族盤王節閉幕儀式上,舉行了世界瑤族服飾展演活動。看著舞臺上展示的各式各樣的瑤族服飾,我覺得服飾上最為精美的部分當屬瑤族的手工織繡。隨著服裝展示的還有瑤錦、頭帕、手帕、腰帶、花袋、花帽、腳綁、圍裙以及姑娘為出嫁準備的婚服、披肩,定情用的荷包、香袋等。這些手工織繡古樸典雅,工藝精湛,體現出瑤族人民的匠心獨具和一片深情。

瑤族人民是智慧而勤勞的,《盤王歌》里唱道:“瑤男瑤女萬萬千,千千歲歲勤耕耘;處處山頭立村寨,分麻搓線繡花裙。男扎頭帕女花巾,架起風爐打白銀;斑花繡帶腰上扎,歡歌起舞代代傳。”

據說,瑤族“好五色衣裳”,是紀念先祖的一種形式。《廣東新語》曰:“盤瓠毛五彩,故令瑤姎徒衣服斑斕。”五彩是指赤、青、黃、白、黑,古代稱之為正色,是質地純正、凜凜不可侵犯的象征。為了紀念盤王,其妻教授孩子們用五色刺繡各種花紋圖案配于服飾上,代代相傳。

心靈手巧的瑤族女孩在六七歲時就開始學繡花,她們在黑色或藍色底的棉布料上用紅、黃、藍、白、綠、黑、紫等顏色的絨絲線繡出花紋,紋樣有幾何紋、動物、植物和星辰山河等。瑤族老人們說,這些圖樣都是老輩人傳下來的。我認真觀察過瑤繡上的圖案,繡法很奇特,是反面繡且不用畫底稿,先是在布的反面用白線依著布紋繡出一個個方格,再在方格中繡出各不相同的圖形。不看正面,但又能使正面構成三角形、水紋形、波浪形、“之”字形等,結合在一起就形成了一個個絢麗多彩的精美圖案。

我也認真揣摩過這些圖案的含義,想必繡龍犬表達的是對盤王的紀念,繡八角花、龍骨花、韭菜花、樹葉、飛鳥、蟲魚等表達的是對大自然的敬仰和依戀吧!這些織繡,記載的是瑤族生存發展、信仰崇拜、文化藝術和思維觀念的歷史,是瑤民族身份的符號和標志。

在金秀瑤族自治縣,年輕一代的人們很多已經不會織繡瑤繡了。民族的大融合,生活節奏的加快發展,很多年輕人已不愿意花費那么多的時間和精力來繡一件衣服的花邊,哪怕是繡一個簡單的瑤袋。為了使這項精美的工藝能夠傳承下來,廣西壯族自治區在2010年將瑤族織繡技藝列為第三批非物質文化遺產。現在,金秀瑤族自治縣通過培訓、引導和扶持,讓眾多非遺傳承人從單一的民族文化傳播者成為民族文化產品的開發者、經營者,在增加收入的同時也讓文化產品反哺文化傳承。其中,我知道的,我念初中時的班主任的夫人——趙鳳香就是傳承人之一。她在金秀縣城開了一家瑤繡店鋪,鋪名叫“瑤鳳凰織繡”,店里售賣各種精美的手工瑤服、瑤繡飾品,日常也免費傳授瑤族織繡技藝。特別是這幾年,我也常常聽到有組織織繡傳承人、民間織繡藝人深入各村寨開展織繡技藝培訓的消息。這些措施令人深感欣慰。

作者簡介:張莉,筆名若水、醉月,女,瑤族,廣西金秀瑤族自治縣人。魯迅文學院第十三期少數民族文學創作培訓班學員,廣西作家協會會員,廣西來賓市作家協會會員,金秀瑤族自治縣作家協會主席,廣西詩詞學會會員,中國少數民族作家學會會員。