也談上市公司商譽及其減值問題

陳慧莉

摘要:隨著商譽在我國資本市場的日益活躍,上市公司通過并購的方式在擴大企業規模的同時,也產生了諸多商譽的問題。在理論界和實務界已經有不少的專家和學者就商譽的內涵、商譽的確認和計量、商譽減值測試的方法等有關商譽的一系列問題做了研究或實證分析,提出了非常有建設性的意見,為商譽在企業并購過程中如何正確的對待和科學地反映提供了思路和方向。本文側重于對商譽的全面理解和比較,并期望從內部控制或風險管理的角度能探討一些解決方法。

關鍵詞:商譽的概念;商譽確認及計量;商譽減值

根據wind數據統計,2018年末A股上市公司商譽總額為1.3萬億元,與2017年幾乎相同。但2018年871家上市公司共計提商譽減值金額高達1658.6億元,占當年總商譽金額的12.7%,是A股商譽減值史上最高的年份。而2017年和2016年,商譽減值規模占當年總商譽金額僅分別為2.8%和1.1%,是2017年的4.5倍、2016年的11.5倍。大額計提后雖然企業是輕松了,但對投資者而言無疑將付出巨大的投資代價,很多上市公司因為巨額計提商譽減值造成股價持續下跌,甚至跌停,市值不斷大幅縮水。本文是從各國商譽的定義、商譽的確認和計量進行比較,商譽在企業并購過程中的利弊進行探討,以期望從內部控制和風險管理的角度尋找解決商譽減值問題,并能正確、理性、客觀地確認和計量商譽,發揮商譽在企業并購中的作用。

一、商譽及其減值規定的解釋

我國對商譽的規定在《企業會計準則20號一企業合并》明確為:“買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認資產公允價值份額的差額,應當確認為商譽。”《企業會計準則8號一資產減值》規定:“企業合并形成的商譽,至少應當于每年度終了進行減值測試,而無論是否存在減值跡象。按照賬面價值與可回收金額孰低的原則計量。”從企業會計準則對商譽及其減值的規定中可以理解的主要有以下幾點:

1.商譽是產生于非同一控制下的企業合并,同一控制下企業合并并不產生商譽;

2.商譽具有不可辨認性和依附性,依附于企業實體,無法獨立存在;

3.商譽具有不確定性,依賴于權利人以外的社會公眾的判斷和評價,價值會發生較大變化。從商譽的這幾個特點就可以看出,商譽的確認并不是單獨完成的,要依賴于實體企業;而實體企業在經營過程中是處于整個市場中的一個個體,必然會受到市場的影響而波動;因而對商譽的確認本身就是一個相對較難的問題。對商譽進行減值測試,從謹慎性原則的角度,也是充分考慮了這個因素,使得商譽的確認更能充分體現企業的實際價值,較為客觀的對企業進行評價。對于商譽及其減值的處理可謂有據可依,然而在執行準則的過程中,依然出現了問題。以18年上市公司發布的年報中,存在的商譽及其減值問題的情況與以往年份相比大幅升高的現象,可以看出商譽及其減值的處理必須引起足夠的重視和關注,以幫助投資者真正了解實際的情況,為投資者決策提供價值參考,增強對資本市場的信任度和投資愿望。

二、商譽的確認和計量及其減值測試的方法

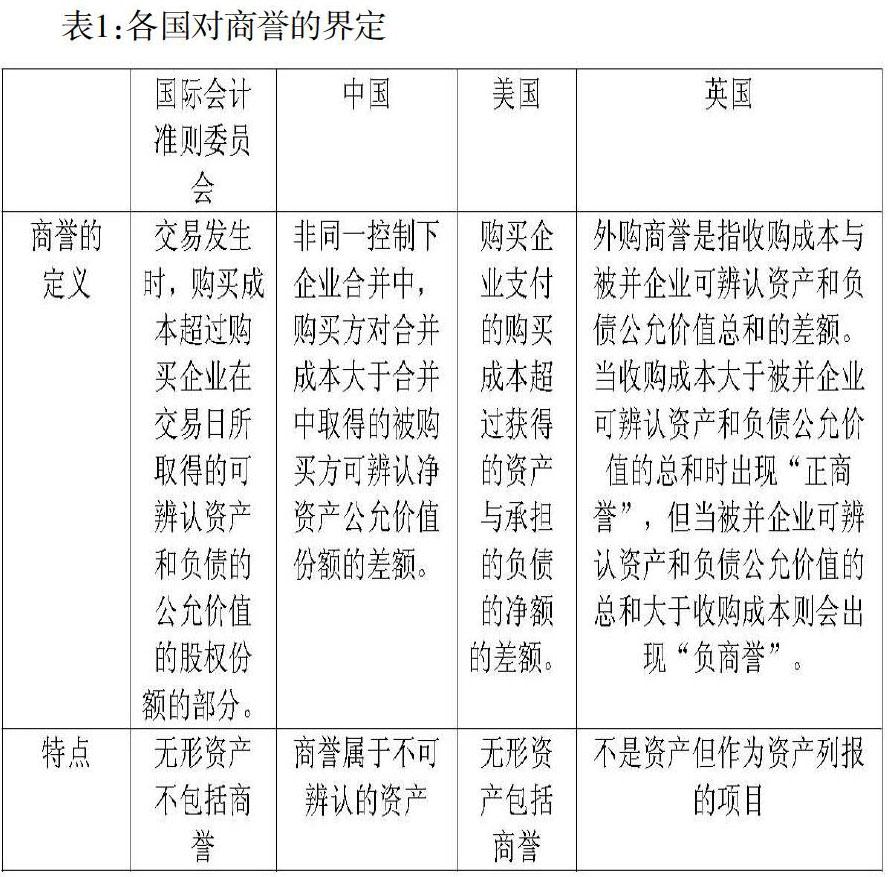

(一)商譽的內涵:各國對商譽的理解有所不同,現將其做一比較,以便全面的理解商譽。

理論上把商譽分為自創商譽和外購商譽。自創商譽是指企業在生產經營活動中創立和積累的、能給企業帶來超額利潤的資源。商譽的實質是企業獲取超額利潤的能力,這種能力的形成依賴于多種因素,如擁有較高的品牌認可度,先進的生產技術和管理水平,穩定的客戶資源,優越的地理位置等等。這種能力在被買賣之前稱之為自創商譽,被買賣后確認為商譽。自創商譽中的支出-般作為費用處理。外購商譽是指由于企業合并采用購買法進行核算而形成的商譽;是收購企業的購買成本與被收購企業可辨認凈資產公允價值的差額,包括正差額和負差額。負差額通常又稱負商譽。從商譽的特點和實質就可以看出,商譽的確認不僅是復雜和難以確認的問題,即使確認了,也會隨著企業在經濟環境變化中出現一些預想不到的現象引起商譽實質的變化,影響商譽確認的準確性。因而,商譽的計量凸顯重要。

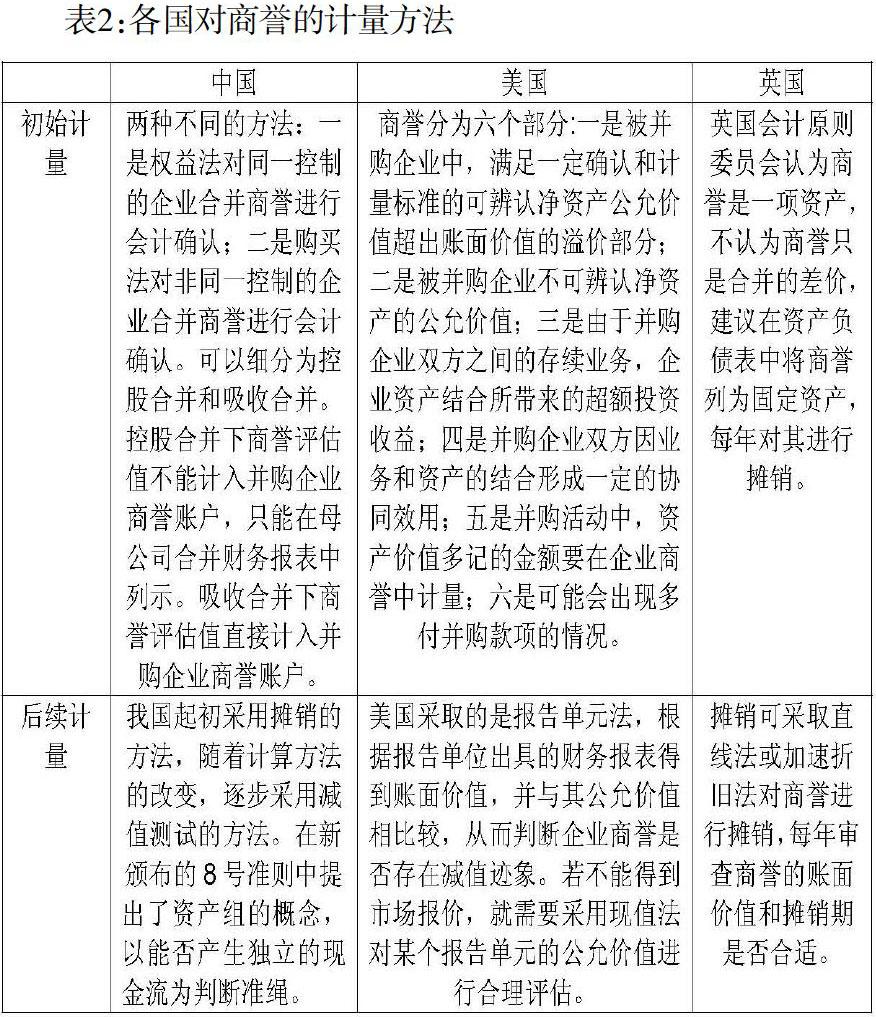

(二)商譽的計量:商譽的計量分為初始計量和后續計量,各國對商譽的計量也有所不同,現比較如下:

各國對商譽的計量雖然有所差別,基于對商譽的認識和理解就是不同的,因而在初始計量和后續計量的處理上存在差異。各國情況和準則的規定不同,但若適合各國的實際情況,能夠準確的反映商譽,達到正確處理商譽問題就是恰當的。

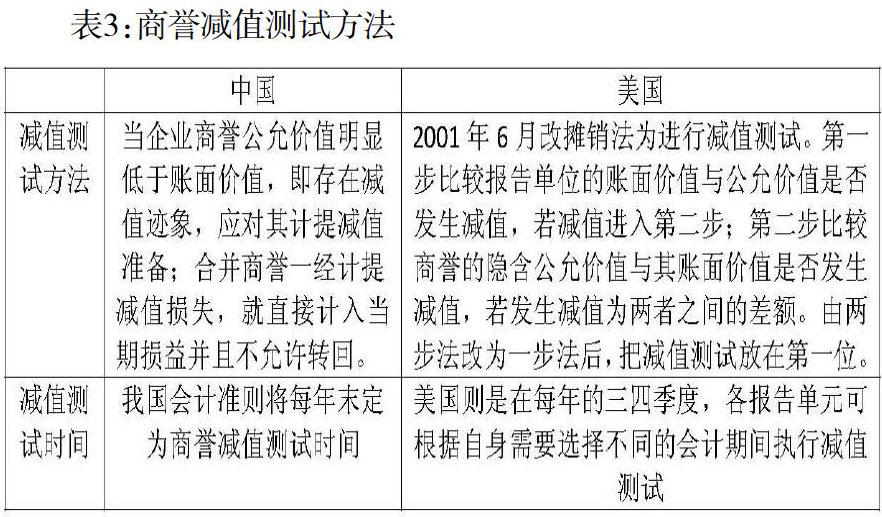

(三)商譽的減值測試:主要對中國和美國商譽的減值測試進行比較商譽減值測試的方法和測試時間從表中可以看出兩國的區別,方法不同是各國根據實際情況所作出的準則或規范,是有其合理性的。而落實到執行的過程中,可能就會因為主觀因素會產生一些放大效用或只考慮企業自身利益問題,對商譽的減值測試并未按準則的要求來進行合理規范的測試或評估,而是考慮商譽的減值是否對企業有利來作出處理,再加上我國資本市場存在信息不對稱或信息披露的時效問題,使報表信息使用者或投資人獲得的信息已經嚴重滯后,失去了會計信息的有用性。再者,監督或管理的不到位,也使商譽的減值計提成為企業盈虧的一個利器。

三、上市公司商譽及其減值測試存在的新問題

(一)對商譽的理解不夠全面

商譽是企業在并購過程中不可回避的問題,也可能是企業并購過程中重要的砝碼。正是基于商譽的復雜和難以預計的性質,使得企業在并購過程中能合理的運用商譽來增加并購實現的可能性。同時,商譽在并購過程中會因被并購企業的良好發展前景以及預期而與并購企業自身的情況形成協同效用,甚至有可能放大了這個作用;使得商譽的估值居高不下。而我國隨著經濟國際化特別是高科技企業盼陜速發展和迅速短期占領市場,這類企業成為市場炙手可熱的香餑餑,如游戲類的企業和娛樂公司這類“輕資產”的公司,對于商譽的確認,有時成為一種押寶式的并購,成功達到預期目標皆大歡喜,如果出現預估失誤或未達到理想業績,可通過計提減值來彌補。并沒有真正去思考企業并購怎樣可以幫助企業實現“1+1>2”的協同作用的大商譽,單單看到商譽可能帶來的超額盈利水平。所以,商譽的初始確認和計量是關鍵。

(二)商譽測試的處理方法和過程不夠透明

商譽的處理方法有:永久保留法、直接沖銷法、系統攤銷法和減值測試法。減值測試法是目前主流的處理方法,這種方法側重于對未來的考慮,可以體現出商譽的經濟價值,有助于信息使用者評估企業的盈利能力及未來現金流量。同時,可以準確地反映商譽的內在價值。但每年商譽的減損價值變化很大且無規則可循,對企業的財務報告會產生較大的影響。因而,企業的商譽評估值就可能存在主觀因素,當這類風險加劇;企業不按規定時間測試及計提減值準備時,商譽風險就會爆發,而這類風險是不可逆轉的。因此,商譽的減值測試方法及測試時間是核心。

(三)商譽的信息披露不主動

我國對商譽的信息披露基本不是自愿的,要求披露才披露。當商譽計提較大減值準備進行信息披露時,對信息使用者或投資人及債權人來說,已經是事后信息了,基本上只能是被動接受。而這種形式的信息披露也就具有通知的意味,整個商譽減值測試的原因,測試的時間和測試的方法以及計提減值準備的金額也就成了一種程序而已,儼然失去了它該有的意義和作用。披露的不主動更增加了投資者對商譽估值和減值金額的猜測,非專業人員即使看了測試的方法和金額,也可能因為太專業而晦澀難懂。而提高上市公司自愿披露重要信息,應成為一種積極的趨勢。如當公司披露與企業發展相關的重要信息時,就可以考慮是否會發生減值跡象進而進行減值測試,不一定要等到年末再進行,才更貼合實際。因而,商譽減值測試的披露是保障。

四、上市公司商譽及其減值測試問題的建議

(一)建立相應的準則或應用指南,細化和分解商譽各類問題的解決辦法

商譽在企業并購中的作用日益顯現,隨著我國近年企業并購的快速增長,商譽會計準則的出臺也對并購的發展起到了積極的推動作用。會計理論界和實務界對商譽的研究和探討也一直在進行中。但商譽的問題依然出現在我們的視野中,如有的企業在并購的過程中規避計提商譽,有的企業年末測試商譽已經發生減值時卻未計提減值準備以免影響公司的利潤;企業在并購過程中由于競爭激烈而支付過高的商譽帶來后期商譽減值的風險;并購方管理層相信并購會有協同效應而溢價支付暗示合并后的業績會有超額收益;因而,企業在并購過程中如果商譽溢價規模愈大可能后期商譽減值的風險操作的空間也愈大。通過細化和分解商譽的各類問題,如不同行業商譽的產生來源,合并過程中會有怎樣的創新協同作用,合并后市場什么樣的變化會引起商譽的變化,商譽在什么時間進行減值測試符合這類行業的特點等等建立相應的跟進策略或許可以更好地解決商譽的問題。

(二)從內部控制的角度進行控制

近年來資本市場的并購熱潮,使得上市公司在業績增長,規模擴張的同時,也積累了萬億的商譽。那么,從企業內部控制的角度,是否可以預防并購過程中由于高溢價估值帶來的商譽后期減值風險呢?比如,可否建立相應的企業并購環節的內部控制,就并購過程中的商譽創建相應的控制措施或者關鍵的控制點。基本思路是以并購環節為依據,建立并購過程框架圖,結合行業發展特點找出每一個環節可能出現的風險點或壞事件,制定相應的控制措施,并設置預警標志提前進行測試,在一定程度上盡可能避免一些風險。也可考慮內部審計部門配合第三方對進行并購過程商譽的處理情況進行評估,使商譽的累積風險逐年消化,減少資產減值帶來對業績的沖擊。

(三)在風險管理的方面進行監督

將風險管理技術應用到商譽減值測試的嘗試,主要是基于全面風險管理的理念。特別是當企業進入并購環節,對商譽的處理就應該作為并購的重要一環,對整個并購的過程有關商譽并購后的風險進行識別、計量、監測、控制做出充分的準備,并考慮行業發展的特點,企業是進入發展期還是衰退期,所處的經濟環境和政治環境如何,行業發展會有哪些的機遇和挑戰,通過綜合評估,建立全過程的商譽減值風險理念,正確的面對商譽的減值帶給企業的影響,尤其要防止全額計提商譽甚至有上市公司商譽規模超過公司凈資產的情況,給投資者帶來較大的投資損失,樹立資本市場的規范運行。

參考文獻:

[1]王秀麗,胡葉,陳繼萍.溢價并購下的商譽減值研究[J]新疆財經,2018(5):32-40.

[2]莊怡,喬麗君,崔森.企業合并商譽的會計計量研究『J1經濟師,2019(1):111-112.

[3]張際萍.企業商譽會計處理的中美比較[J]財會通訊,2017(34期):115-118.

[4]葉衛民.商譽的審計應對[J]財會月刊,2019(1):97-102.

(作者單位:福建農業職業技術學院經濟管理學院)