加強實驗對比 促進知識整合

王孝紅

【摘 要】以實驗為主的高中化學教學,運用對比的教學方式可以使教學內容更直觀,學生學習體驗更深刻,進而有效促進學生對化學知識的理解、整合。本文以高中化學實驗教學為切入點,通過實驗教學和實驗現象對比,提高學生化學學習的興趣,促進他們將感性認識上升到理性認知的高度,實現知識整合。

【關鍵詞】對比教學;高中化學;知識整合

高中化學教學中,實驗占的比重非常大,實驗的教學過程和效果受師生關注比較多。如果只進行一個實驗,學生看到的將是孤立的、“標準的”現象;如果進行對比實驗,學生看到的就是差異和聯系。因為規律很難從一種孤立的現象中得來,而更多的是從諸多現象的參照中歸納、概括、抽象而來,這就要求我們要在教學中進行對比實驗。沒有對比,學生可能處于“看到了什么(實驗現象)”或者“聽到了什么(老師告知)”這個層面,那是被動的、枯燥的知識學習;有了對比,才能進行有效的思考、促進他們將知識整合,進而提高化學素養,長此以往,生動的、活潑的思維習慣將會養成。學生所收獲的就不僅僅是知識,而是認知角度的延伸,思維活性和邏輯嚴謹性的激發,這就為學生未來的學習奠定了良好的基礎。

一、“對比實驗教學”培養學生的思維能力

在高中化學教學中通過實驗對比教學可以讓學生在設問、實驗和學習的過程中掌握相關的化學概念。“概念”的建構不是通過識記而獲得的,它是經由人基于現象進行實驗、比較、追問、推導而得出的,得益于人對矛盾的分析與解決過程。而通過實驗操作和對比可以發現矛盾和問題,促使人去思考這些矛盾和問題,通過假設帶動學生推進思維,從而促進學生在現象依據基礎上主動獲得知識,整合知識,加深對概念和相關知識的理解,培養思維能力。

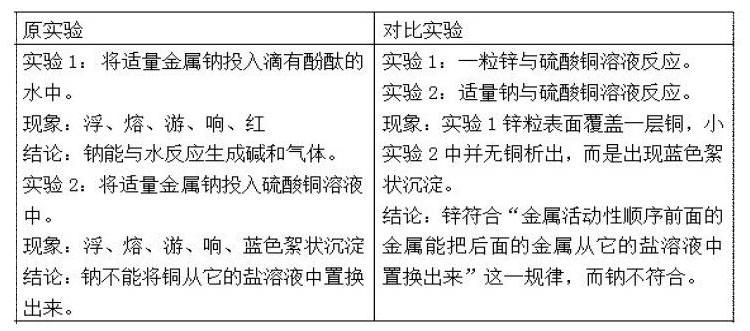

案例:在“金屬鈉與水反應”和“金屬鈉能否把排在后面的金屬從它的鹽溶液里置換出來”的教學中:

做完兩個“原實驗”,學生對鈉與水的反應以及與鹽溶液反應的性質也能很好的掌握,但只是通過機械的、記憶式的學習。而做對比實驗時我會先拋出問題:既然鈉是一種金屬,我們初中也了解一些金屬(如鋅)的性質,請根據金屬的一般通性,預測鈉可能還具有哪些化學性質?(學生預測:鈉能與硫酸銅溶液反應置換出銅)再做對比實驗后,學生發現問題:鈉投入硫酸銅溶液中怎么會得到藍色的氫氧化銅沉淀?學生提出假設:鈉與水反應且有堿生成。學生驗證實驗:將適量金屬鈉投入滴有酚酞的水中。實驗結果表明鈉與水反應生成了堿,學生提出的假設被證實是正確的。這一環扣一環的問題假設,激發了學生的思維活力,提高了學生的求知欲望與自主探究的能力。

二、“對比實驗教學”培養學生的探究精神

傳統的化學實驗教學過程,教師一邊進行實驗一邊講解,以提示實驗本質和相關概念。這種教學方式使學生始終處于被動的位置,在抑制學生思考能力的同時限制了學生學習熱情。對比實驗教學可以激發學生學習興趣和熱情,使學生有學習的欲望。如在進行原電池講解時,可以通過實驗對比來提高教學效果,促進學生知識整合。

實驗1是將一粒鋅直接放入裝有適量稀硫酸的培養皿中;

實驗2是將一片銅片放入上述培養皿中;

實驗3是將一根導線分別把上述培養皿中的鋅粒和銅片連起來。

讓學生逐一觀察實驗現象,會發現,在實驗2中,銅片表面無氣泡,而實驗3中銅片表面有氣泡產生。此時教師要提醒學生,實驗還沒有全完成,要繼續觀察。導線拿走,銅片無氣泡產生;導線連接,銅片又出現氣泡。通過這樣對比實驗及教師的引導,學生不難得出結論:導線起了關鍵的作用:電子的運輸兵。然后在師生共同討論下得出電極反應式和電池反應。這樣學生可以在理解的基礎上進行知識的整合和升華,總結出原電池的工作原理。

三、“對比實驗教學”培養學生的操作能力

興趣是最好的老師,在高中化學實驗教學中教師要引導學生主動參與實驗,目的是培養學生的實際操作能力。

如在本文案例1中,教師可以將學生分成不同小組。金屬鈉的特性決定了教師在實驗課堂上要先將實驗的注意事項進行演示,為了提高實驗操作的安全性,教師先演示鈉與硫酸銅溶液反應,之后再讓學生自己動手進行鈉與水的驗證實驗,并在實驗現象中找尋結果。在該實驗過程中教師要及時進行巡查,目的是及時發現錯誤并糾正,同時鼓勵學生自己動手安全完成實驗。

實地的動手操作,促使學生“在做中學”,手腦并用有利于他們發現操作過程中的細節現象。總之,對比實驗教學在培養復雜實驗能力的同時,還促使他們獲得實驗過程的情境化的體驗。

四、對比實驗教學可以優化教材實驗演示

在高中化學實驗教學中,教學內容的抽象和難懂使學生對相關內容望而卻步,利用對比實驗教學法可以幫助學生重新整合教材實驗內容,以一種利于學生接受的實驗形式幫助他們建構概念、獲得知識。

如在“化學鍵”的教學時,如果只是簡單的從電子的得失和共用來思考,那么對這個概念的內涵就很難理解。此時可以設置“對比實驗”來進行演示:可在兩只乒乓球間裝上一段橡皮筋,橡皮筋中間系一段紅繩;在講共價鍵時,紅繩表示共用電子對,非極性共價鍵則紅繩在正中央,極性共價鍵則紅繩不在正中央,離紅繩近的表示得電子能力強,元素的非金屬性強,反之,得電子能力弱,元素的非金屬性弱,此時我們可以讓學生與“拔河”體驗聯系在一起去思考,當紅繩繼續偏離直到把橡皮筋拉斷,則就是離子鍵了。

這樣的“對比實驗”不僅培養了學生對化學的學習興趣,也豐富了學生的想象,更有效地提高了學生的觀察能力及分析、解決問題的能力。

五、“對比實驗教學”可以提示化學實驗本質并突破重難點

高中化學實驗教學課堂是開放的,是在學生實踐操作中生成的,所以無論教師在課前準備多充分,在有些實驗中仍達不到教師預設的效果,特別是實驗現象相近的實驗,這些反而造成了學生學習的困惑,成為易錯知識。那么在這種情況下,為了能完成教學任務,教師就要充分利用現有教學資源,設計對比實驗,來彌補之前實驗現象的偏差。讓學生對“對比實驗”效果進行探究與學習,從而突破知識的重難點。

如在《化學1》中,經常會涉及到與二氧化硫有關的“褪色”問題。有色溶液的褪色原因有多種:除了漂白可以褪色以外,還有物理褪色,如:吸附性褪色、萃取褪色;化學褪色,如氧化性褪色等,而漂白性是指有機色素的褪色。在學生已有的知識水平上,他們往往會把“褪色”與“漂白性”直接聯系在一起,致使褪色原因與二氧化硫的化學性質混淆。

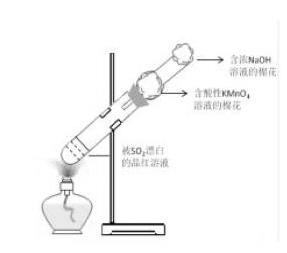

本人設計了如圖實驗,“被二氧化硫漂白的品紅溶液”加熱后恢復紅色,同時看到“含酸性高錳酸鉀溶液的棉花”褪色,說明被二氧化硫漂白的品紅受熱不穩定,加熱后又生成二氧化硫,所以“含酸性高錳酸鉀溶液的棉花”褪色。此時教師適時追問“含濃氫氧化鈉溶液的棉花”的作用以及原理,學生不難得出是利用二氧化硫酸性氧化物的性質,與氫氧化鈉溶液反應,以防止二氧化硫污染空氣。

通過這樣的“對比實驗”來總結二氧化硫的“褪色問題”,既能使學生弄清褪色本質,真正掌握二氧化硫的化學性質,又能充分體現學生的主體地位,也讓他們領略實驗學習的樂趣,培養學生利用知識儲備對實驗現象進行觀察思考,分析探究的能力。

科學史家科恩說過:“平庸的科學家做實驗是為了驗證,天才的科學家做實驗是為了質疑”。化學實驗是學生認識化學物質的途徑,高中化學教學,實驗占的比重比較大,而實驗的抽象性和不確定性、實驗的材料準備和環境等都會影響實驗的操作結果,會影響學生的學習效果。“對比化學實驗”降低了實驗的偏差所帶來的風險,同時,“強烈的對比”可以激發學生的思考的興趣、參與的興趣、探究的興趣。因而,“對比實驗教學法”可以培養學生自主學習能力,引導學生通過觀察對比的實驗現象來反思問題,對所學知識進行整合,逐漸養成獨立思考和探索的習慣。

【參考文獻】

[1]北京師范大學,華中師范大學,南京師范大學.無機化 學第四版[M].北京:高等教育出版社,2003:541

[2]武漢大學,吉林大學.無機化學第三版[M].北京:高等教育出版社,1994:675,680

(江蘇省蘇州市吳江盛澤中學,江蘇 蘇州 215228)