超聲引導前鋸肌平面阻滯對乳腺癌改良根治術患者白細胞介素-6和C反應蛋白的影響

鄧必高 鄭曉鑄 高偉忠 張云飛

(1.重慶市渝北區人民醫院麻醉科 重慶 401120;2.遵義市第一人民醫院麻醉科 貴州遵義 563000)

乳腺癌根治術是治療女性乳腺癌疾病的主要手段。由于手術切除范圍廣、傷害大,所以術后疼痛作為一種應激反應不僅讓患者產生心理上的不愉影響,而且可能會抑制患者免疫功能,影響術后康復。因此,實施有效的鎮痛可降低機體的炎癥與應激反應,減少并發癥的發生,促進術后康復。目前加速康復外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)的理念及其路徑在我國較為迅速地普及和應用,有效的術后鎮痛變得至關重要。近年來,可視化技術快速發展,使用超聲定位進行局部神經阻滯在開胸、開腹及四肢手術的麻醉和術后鎮痛中取得不錯的效果,對ERAS的推廣和發展起到了重要的作用。本研究旨在探討超聲引導前鋸肌平面阻滯對乳腺癌患者術后IL-6和CRP水平的影響和術后鎮痛效果。

一、資料與方法

(一)一般資料。本研究由我院倫理委員會批準,入選患者均對其及家屬告知研究內容,并簽署知情同意書。選擇2018年2月~2019年2月期間本院全麻下行乳腺癌改良根治術患者40例。ASA分級I~II級,年齡30~65歲,術前檢查無嚴重心肝腎疾病、糖尿病及嚴重高血壓史、凝血功能異常史及嚴重中樞或外周神經系統疾病史、術前未接受放療化療和輸血,所有患者圍手術期未用激素類藥物。隨機分成兩組:前鋸肌平面阻滯復合全麻組(S組)和單純全麻組(N組),每組20例。

(二)方法。兩組患者均于術前30min肌注東莨菪堿0.3mg、苯巴比妥鈉0.1g,入室后開放靜脈,輸入林各氏液液,常規監測ECG、BP、HR、SpO2和麻醉深度監測,并行動脈穿刺測壓。S組全麻誘導前患側行超聲引導下前鋸肌平面阻滯,患者適當鎮痛鎮靜,取仰臥位,充分暴露患側胸壁,常規消毒鋪巾,采用線陣探頭、導電膠涂抹探頭并無菌處理,放置于腋中線第5肋間,獲得清晰背闊肌、前鋸肌、肋間肌和肋骨等聲像,前鋸肌的淺層即為所需阻滯平面。固定探頭,采用平面內穿刺進針,待針尖到達前鋸肌平面,回抽無血無氣體后注入0.375%羅哌卡因20ml,超聲儀清晰顯示藥液擴散,N組不行患側 SP 阻滯,10min后行麻醉誘導。兩組全麻方法相同:面罩吸氧,依次靜注咪達唑侖0.05~0.1mg/kg、依托咪酯0.1~0.3mg/kg、順式阿曲庫銨0.2mg/kg、舒芬太尼0.4~0.6μg/kg,氣管插管成功后行機械控制呼吸,維持PETCO2在35~45mmHg。連續靜脈輸注丙泊酚、順式阿曲庫銨和瑞芬太尼維持麻醉,術中根據血壓調整麻醉藥的用量,維持血壓波動在術前±30%,維持腦狀態指數40~60。手術結束前20min兩組均給予地佐辛5mg、昂丹司瓊4mg。兩組術畢均采用患者靜脈自控鎮痛(PCIA),配方為:地佐辛5mg+舒芬太尼100μg+昂丹司瓊8mg加生理鹽水配至100ml,設置持續劑量2ml/h,PCA 量1.5ml/次,鎖定時間15min。

(三)監測指標。兩組患者術畢接鎮痛泵行PCIA,記錄術后1、3、6、12、24h安靜時和活動時的疼痛VAS評分。分別于麻醉前15min(T1)、術后lh(T2)、8h(T3)、24 h(T4)抽取外周靜脈血樣3ml注入EDTA抗凝試管中,4℃下3000r/rain離心10min,離心半徑10cm,取血清于-20℃冰箱貯存待測;采用酶聯免疫吸附試驗雙抗體夾心法測定IL-6與CRP水平(試劑盒為R&D公司提供)。

(四)統計方法。采用統計軟件SPSS21.0進行分析。計量資料采用均數±標準差表示,多個樣本均數比較采用單向方差分析(ANOVA),組間均數兩兩比較采用SNK-q法,不同時點各指標比較采用單因素方差分析,P<0.05表示有統計學意義。

二、結果

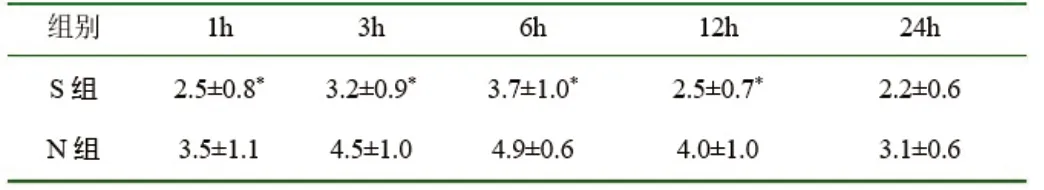

(一)兩組間患者年齡、身高、體重、手術時間、失血量、輸液量、瑞芬太尼用量等一般情況差異無統計學意義,兩組患者觀察期間均無呼吸循環抑制等并發癥。兩組患者術后VAS評分情況見表1,S組術后1、3、6、12、24h安靜時和活動時的疼痛VAS評分均明顯低于N組,差異具有統計學意義(P<0.05)。

表1 兩組患者術后不同時點安靜時和活動時的VAS比較(分, n = 20,±s)

表1 兩組患者術后不同時點安靜時和活動時的VAS比較(分, n = 20,±s)

注: 與N組比較: *P < 0.05

?

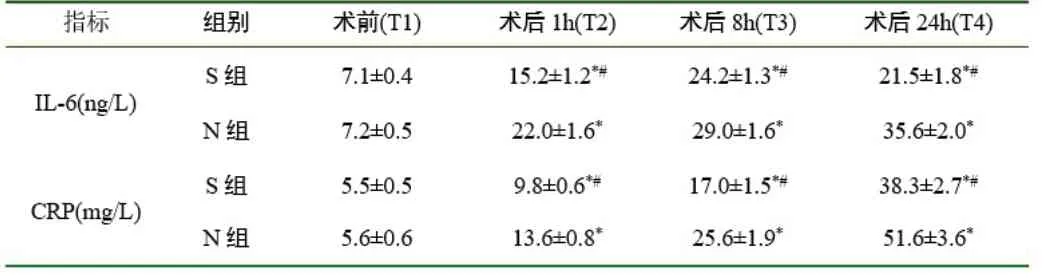

(二)兩組患者圍麻醉手術期血清IL6水平與CRP水平比較見表2,與術前基礎值比較,兩組患者血清IL6和CRP水平于術后1、8、24h均有明顯升高(P<0.01);N組術后l、8、24h逐漸升高,術后24 h水平與術后1 h比較,差異有統計學意義(P<0.01),IL-6和CRP水平升高的幅度,S組明顯小于N組(P<0.05)。組間比較:S組術后各時點IL-6和CRP水平明顯低于N組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。

表2 兩組患者圍術期血清IL-6和CRP水平的比較(n = 20,±s)

表2 兩組患者圍術期血清IL-6和CRP水平的比較(n = 20,±s)

注:與T1比較:*P < 0.05;與N組比較:#P < 0.05

?

三、討論

乳腺癌根治術后患者由于傷口疼痛、包裹固定等因素,產生煩躁、咳痰困難及不敢用力呼吸等問題。患者術后疼痛會引起應激反應,釋放前列腺素、緩激肽等大量炎性介質,產生各種各樣的術后并發癥,不利于術后機體的康復。近年來,“多模式鎮痛”方式對患者術后快速康復起到較為積極的作用,不僅減少了阿片類鎮痛藥物的用量,而且在鎮痛效果及減輕副作用方面更具優勢[1,2]。

手術、創傷后由于機體應激反應多伴有組胺、緩激肽和一氧化氮等相關炎性介質的激活,刺激免疫細胞釋放腫瘤壞死因子、白細胞介素、干擾素等細胞因子,促進炎性反應,這些炎性介質和細胞因子通過直接或者間接作用產生中樞或外周神經系統疼痛,刺激COX-2的大量釋放,CRP水平也會升高[3,4]。有研究表明,白細胞介素在創傷及炎癥中的表達與疼痛呈一定的正相關,當IL-6和IL-1β升高時,疼痛明顯加劇[5,6]。IL-6作用于血管內皮細胞以及直接激活炎性細胞,并誘導急性期蛋白合成,促進炎性反應,影響和調節傷害性知覺信號,當對IL-6、CRP等因子進行抑制后,發現疼痛減輕[7]。Shimura等發現IL-6、IL-18、TNF-α和CRP等因子在乳腺癌患者的表達水平與其手術后的預后存在密切聯系,因此,減輕術后的應激及炎性反應對患者康復可能具有一定的輔助保護作用。Hoe Suk等研究也認為抑制IL-6的信號傳導對減少炎癥因子的過度病態釋放具有保護意義。因此,血清IL-6和CRP等因子的水平在一定程度上可用于對手術患者的麻醉及其效果進行相關保護作用的評估。

超聲引導下的前鋸肌平面阻滯主要通過阻斷走行于前鋸肌平面內的胸內側神經、胸長神經、胸背神經以及T2-T9肋間神經外側皮支等從而產生鎮痛作用,其阻滯作用僅限于患側胸廓,不產生心臟抑制和影響胸廓運動,對機體正常的生理影響較輕,并且較傳統單純的PCIA鎮痛效果更確切。通過本研究結果,前鋸肌平面阻滯復合PCIA鎮痛組術后T2、T3、T4時間點安靜時和活動時的疼痛VAS評分均明顯低于單純的PCIA鎮痛組,說明前鋸肌平面阻滯能夠為乳腺癌根治術患者提供更好的圍術期鎮痛,且不良反應較少。兩組患者術前血清IL-6和CRP值均處于正常水平,手術后均顯著升高,前鋸肌平面阻滯復合PCIA鎮痛組術后各時間點IL-6和CRP水平均低于同時間點單純PCIA鎮痛組水平,說明在一定程度上減輕術后的應激及炎癥反應。

綜上所述,前鋸肌平面阻滯于乳腺癌改良根治術不僅鎮痛效果確切,且有效抑制乳腺癌根治術后24h內IL-6和CRP水平的升高,具有良好的應激調控和免疫保護作用,有利于患者的術后快速康復。