五行學說與需求層次理論融合的可行性探析

王云霞

(河南科技學院生命科技學院 河南新鄉 453003)

一、人本主義心理學的理論缺陷及其補救方法的探索

(一)人本主義心理學的主要缺陷

車文博的研究認為,人本主義心理學的主要缺陷有兩個。一是有很多關鍵性的概念缺乏明確的界定,如自我實現、成長、高峰體驗等術語。馬斯洛本人也認可該觀點。二是理論缺乏實證性研究的支持和檢驗。馬斯洛并不認同該觀點。相反,馬斯洛認為這是人本主義心理學“以問題為中心”的研究方法比傳統心理學“以方法為中心”的研究方法更有實踐意義的結果[1]。

(二)人本主義心理學存在缺陷的主要原因

人本主義心理學存在的這兩個主要缺陷可能是由于其“以整體為研究對象”和“以問題為中心”的研究方法共同導致的。

在整體中依據功能對個體進行區分的、動態的、關系型的概念,如中國人熟知的陰陽、五行等名詞中的陰、陽、木、火、土、金、水等單個名詞的概念,在獨立使用時確實存在不固定、不具體等情況。但依據在整體中各自的功能,它們是可以被準確區分開的。比如,函數y=x+c(c為常數)中,x、y可以取多個數值。單獨來看,x、y的值都是不固定的。但它們之間存在的固定關系不會由于x或y的取值變化而發生變化。我們也不能因為x和y的取值不固定,就得出“這個函數不準確”的結論。

人本主義心理學“以問題為中心”的研究方法對概念的界定依據的是整體中個體的功能。當把單個概念從整體中拎出來,將其與整體中其他有相同名稱或相同書寫方式的概念作為“相同概念”來談論時,在某一整體中承載某種功能的“個體”被作為一個獨立的“個體”被迫與在不同整體中的“其他個體”進行比較和區分,這種情況下出現概念的界定不準確并不奇怪。x、y經常作為函數式的變量,當大家談論函數時,不會認為不同函數中的x、y必須有相同的取值范圍。如果在解釋個體概念的同時,引入“個體概念之間的關系”,概念缺乏準確界定這個問題就可能會被成功補救。

二、馬斯洛和他的需求層次理論

動機理論,又稱為需求層次理論,是馬斯洛人格理論的核心。馬斯洛把人的需求分為兩類:一類是基本需求,又稱為缺失性需求,包括生理需求、安全需求、愛與歸屬的需求、尊重需求;另一類是心理需求,又稱為成長性需求,包括認知需求、審美需求和自我實現需求。后來,馬斯洛把認知需求和審美需求歸入自我實現需求,形成包含5個層級的需求層次理論。馬斯洛按照從低到高逐級上升的次序將這5類需求依次排列為:生理需求、安全需求、愛與歸屬的需求、尊重需求和自我實現需求。[2]

從整體來看,缺失性需求屬于低層次的需求,成長性需求屬于高層次的需求。對人產生激勵作用的是某一層次未被滿足的需求。低層次需求在沒有得到滿足的情況下很難產生高一層次的需求。缺失性需求的4類需求在得到滿足后就不再具有動機性作用。比如,生理需求滿足后才會出現安全需求;尊重需求出現后,愛與歸屬的需求就不再對人的行為產生激勵作用。成長性需求主要由實現個人的潛能、超越自我驅使。人的潛能很大,超越自我是一個不斷發展的過程。因此,成長性需求在得到一定程度的滿足后,不僅不會像基本需求那樣喪失動機性質,反而會有更強的動機性質[1]。

與傳統心理學不同,馬斯洛認為人有積極向上的潛能和能力。需求層次理論關注的是人的潛能的開發[3]。

三、五行學說及其發展簡史

五行學說實質是中國古代科學的分析工具,其作用類似于數學在西方近代科學中的應用。五行學說是一門工具性本質的科學[4]。《尚書·洪范》記載:五行,一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。水曰潤下,火曰炎上,木曰曲直,金曰從革,土爰稼穡。在該書中,五行已經確定了其五類子個體的名稱和屬性。

戰國時期,鄒衍提出五行相勝的順序:金克木,火克金,水克火,土克水,木克土。五行循環相勝,相互制約。西漢董仲舒在總結前人思想的基礎上,首次明確提出五行相生的順序:木生火,火生土,土生金,金生水,水生木。董仲舒還把五行的生勝關系和順序總結為“比相生,間相勝”。這基本上構建起了此后五行學說的基本理論框架[5]。

四、需求層次理論和五行學說融合的探析

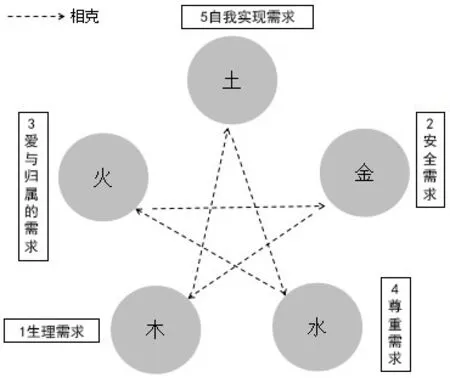

需求層次理論和五行學說都是將整體劃分為5類,如果能找到5層需求與五行之間的對應關系,需求層次理論和陰陽五行學說的融合就有實現的可能。筆者對五行學說和5層需求進行深入的匹配分析(具體的匹配分析由于篇幅過長,不在此贅述),以五行之間的生克關系替代動機理論中的層次遞進關系,將需求層次理論改進為五行需求理論。五行需求理論的結構關系如圖1所示。

圖1 五行需求理論結構關系圖

從圖1可以看出,5個層次之間是相克關系。《爾雅》:“勝,克也。”《說文》:“勝,任也。”“勝”除了有“克制”的意思,還有“承擔、承受”和“超過,占優勢”的意思。“勝”的“克制”和“超過,占優勢”這兩種意思,與馬斯洛對需求層次的描述“高層需求產生激勵作用時,低層需求已經滿足”和“高層需求屏蔽下層需求產生激勵作用”的意思比較接近。

從上述分析可以看出,引入陰陽五行學說改進需求層次理論在理論上是可行的。這種改進不僅可能為人本主義心理學的主要缺陷找到有效的補救方法,而且能拓展五行學說的應用范圍。