新工科背景下國家級虛擬仿真實驗教學中心的新挑戰與教學改革實踐探索

吳琛 麻勝蘭 詹金武 王展亮

摘要:國家級虛擬仿真實驗教學中心是學科專業與信息技術深度融合的產物,更是實驗教學的發展方向。從全球工業發展趨勢、中國新經濟發展和工程教育范式變革三方面剖析了新工科背景下,推進“智能+教育”的新型教育生產力是國家級虛擬仿真實驗教學中心的責任擔當;分析了虛擬仿真中心當前面臨的新挑戰;介紹了福建工程學院土木工程國家級虛擬仿真實驗教學中心開展新工科教學改革的初步探索;最后對國家級虛擬仿真實驗教學中心的持續建設給出了建議。

關鍵詞:新工科;國家級虛擬仿真實驗教學中心;新挑戰;教學改革

中圖分類號:G642 文獻標志碼:A 文章編號:1005-2909(2020)06-0022-08

當前,我國經濟發展正處于結構調整、轉型升級的攻堅期,以現代信息技術為核心的新一輪科技和產業革命蓬勃興起。新經濟與新技術催生新業態,并對中國高等工程教育的改革提出了新的挑戰,新工科建設的重大戰略由此產生。

從2017年到2019年,新工科經歷了從理念到行動,從轟轟烈烈走向扎扎實實的過程。尤其是在2018年召開的新時代本科教育工作大會上,教育部陳寶生部長明確指出,要將新工科建設深入推進到“教材建設、教師素質、體系融合、基地建設”上,這為新工科的實施指明了路徑。以此為本,針對新工科背景下課程建設改革[1]、教師跨界發展[2]等教育教學問題,建構CDIO轉換平臺[3]、推進卓越計劃2.0[4]等教育體系問題,以及國家級實驗教學示范中心基地建設問題[5-6],眾多學者開展了深入研究。筆者圍繞新工科背景下國家級虛擬仿真實驗教學中心的責任擔當、面臨的新挑戰和教學改革思路展開研究。

一、推進“智能+教育”的新型教育生產力是國家級虛擬仿真實驗教學中心的責任擔當

在我國高校教學基地建設中,國家級虛擬仿真實驗教學中心一直是踐行教育信息化理念、組織高水平仿真實驗教學、培養學生實踐能力和創新精神的重要陣地。2013—2015年,教育部共確立了300個國家級虛擬仿真實驗教學中心。在新工科的背景下,這些國家級虛擬仿真實驗教學中心更是承擔著推進“智能+教育”新型教育生產力的歷史使命。

(一)全球工業發展趨勢決定虛擬仿真實驗教學的必然性

信息化、智能化、一體化是新工業革命浪潮下全球工業的發展趨勢[7],這些核心特征決定了虛擬仿真實驗教學在培養新工科人才、應對新工業革命挑戰方面具有先天優勢。

信息化主要表現在通過信息技術和互聯網進行高效的資源整合和優化配置。虛擬仿真實驗自身就是信息技術與教育教學相融合的產物,最直觀地讓師生感受到教學模式隨信息化程度提升產生的深刻變革。同時,虛擬仿真的互動性也讓學習者有機會體驗信息模型輔助設計、生產裝備數控化、生產過程自動化、基于信息系統的經營管理等產業發展新動力,培養學生通過現代信息技術提高社會生產率和社會運行效率的專業技術能力。

智能化主要表現為在網絡、大數據、物聯網和人工智能等技術的支持下,能動地滿足人的各種需求。虛擬仿真實驗搭建虛擬場景,通過人工智能對實驗操作做出實時響應,引導學生對下一實驗步驟進行分析和決策,培養思維判斷與分析的能力。同時,還可配合3D大屏、傳感器、攝像頭等硬件構建感知環境和智能交互系統,實現智能制造、智能建造、智慧物聯、自動駕駛、智能醫療等,培養學生跨學科思維和創造創新能力。

一體化表現為在信息化、智能化的基礎上打破傳統產業內部的分工界限,使其全過程各環節相互滲透、融為一體。在傳統工程教育中,森嚴的學科壁壘和專業藩籬決定了實踐教學的關注點往往在單一產業甚至是單一技術崗位上,有限的實踐課時難以安排覆蓋全產業鏈的實踐內容;因此,虛擬仿真打破時空界限的特征,使得組織貫穿工程全壽命周期的實踐活動、實現跨界融合的能力鍛煉成為可能。

(二)中國新經濟發展驅動虛擬仿真實驗教學的發展

當前,中國的經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,新的經濟形態表現出六大特征:一是互聯網深刻改變各行各業;二是創新型企業異軍突起;三是新技術壯大新產業;四是智能化趨勢方興未艾;五是“三創”厚植新經濟發展沃土;六是新經濟發展促進產業間跨界融合[8]。這六大特征決定了當前的工程教育應當將互聯網、人工智能等先進信息技術融入教學;應當培育新的創新生態,挖掘大學生中蘊藏的巨大創新潛力,增強學科交叉融合能力;還應當建立個性化培養模式,適應年輕一代互聯網“原住民”的特征。

虛擬仿真實驗作為一種“智能+教育”的先鋒實踐,拓展了實驗教學內容的廣度和深度,延伸了實驗教學的時間和空間,迎合了新經濟形態的六大特征。虛擬仿真實驗教學吸納產業行業中的新技術、新成果、信息化智能化元素和跨學科元素,引領未來工程需求。自主設計實驗方案、嘗試超常規操作、比較分析多方案多參數實驗結果,這些都將培養學生的創新精神、創業意識、創造能力和系統性思維。自由的線上學習時間、靈活的合作實驗模式、強大的師生討論和同伴互助功能可以滿足當代青年對互聯網的依賴。

(三)工程教育范式變革倡導虛擬仿真實驗教學的實施

新工科“融合創新”的教育范式至少涵蓋了工科教育的新理念、新模式、新方法、新內容、新質量等內容,形成了工程教育范式的基礎框架[9],也倡導虛擬仿真實驗教學在新范式框架內持續發展、推廣實施。

在新理念方面,虛擬仿真實驗教學致力于創新教育形態,豐富教學資源,重塑教學流程,打造資源開放融合教育新生態。實驗教學內容通過巧妙的構思、形象的呈現和靈活的組織向學習者傳遞

新工科創新型、綜合化、全周期、開放式的人才培養新理念[10]。

在新模式方面,虛擬仿真實驗教學建立了多學科交叉融合的人才培養新模式。首先,在高校、科研院所、地方政府、行業企業、仿真開發企業之間形成科教結合、產教融合、校企合作、校地聯合的多主體協同育人機制。其次,促進教師跨時空、跨專業開展知識傳授和創新研究。最后,實現學習資源供給的多元化,為學生提供個性化教育。

在新方法方面,虛擬仿真實驗教學可通過沉浸式環境漫游引導學生深度適應學習環境;通過任務式驅動深度探索工程實際問題;通過自主式設計深度鍛煉創新思維;通過交互式操作參與深度判斷和系統決策;通過團隊式探究與同伴深度互動;通過支架式引導深度分析復雜工程問題的解決策略。

在新內容方面,虛擬仿真實驗教學中心已然成為數字時代的優質資源平臺,所有高危或極端環境、不可及或不可逆操作,所有高成本、高消耗、綜合性實驗,當代工業使用的先進信息技術,以及所有新興科學研究成果都可以轉化為實驗教學新內容,成為工程教育教學“變軌超車”的推動力。

在新質量方面,虛擬仿真實驗在信息空間內傳遞工程知識、引導問題分析、設計實驗方案,研究實驗數據和結果;實驗過程可滲透工程與社會,環境和可持續發展、職業規范、項目管理、終身學習等大工程視野;實驗組織模式可融入個人與團隊、溝通交流等工程素養訓練。換言之,工程教育認證標準所確立的12項畢業要求,均可通過虛擬仿真實驗得以培養。此外,完整的仿真實驗包括了預習、操作、數據分析、實驗報告撰寫、知識能力拓展等模塊,形成了認證標準所倡導的綜合性和形成性評價。虛擬仿真實驗教學中心提供的基于項目共享、后臺數據的分析服務也為人才培養質量的精準、科學評價提供了大數據智能支撐。

綜上所述,虛擬仿真實驗教學順應了全球工業發展、中國新經濟發展和工程教育范式變革的新要求。國家級虛擬仿真實驗教學中心理應率先思考如何保持可持續健康發展,為推進“智能+教育”的新型教育生產力發揮示范引領作用。

二、國家級虛擬仿真實驗教學中心面臨的新挑戰

國家級虛擬仿真實驗教學中心在過去的幾年中,為完善實驗教學體系、提升大學生實踐創新能力作出了重要貢獻。然而,隨著我國現代信息技術快速發展、傳統產業轉型升級和新工科建設逐步深入,作為引領實驗教學發展方向的國家級虛擬仿真實驗教學中心也面臨著諸多新挑戰。

(一)面向學科專業的擴展

當前,教育部批準的國家級虛擬仿真實驗教學中心覆蓋了力學土建、材料、機械、化學、經管等19個學科組。在新工科背景下,各中心面向學科專業的邊界和內涵將發生變化,有所擴展。如:作者所在的土木工程國家級虛擬仿真實驗教學中心,面向的學科專業不再局限于傳統的土木工程,而是一方面需要打造數字化、信息化、智能化的新型土木工程,另一方面還需引領土木與計算機、控制、管理等其他學科之間的交叉融合,服務智能建造新生專業。虛擬仿真實驗教學中心面向學科專業的擴展使得實踐課程體系、教學內容、軟硬件配備、師資隊伍等面臨挑戰,但同時也是強化中心內涵建設的好機遇。

(二)人才能力框架的重構

國家級虛擬仿真實驗教學中心在建設之初主要聚焦實踐能力和創新能力提升。然而,新工科立足新業態需求,從專業能力、通用能力和綜合素質三個維度重構了面向未來的工程人才能力框架。結合已有研究[11-17],搭建的能力框架如圖1所示。顯然,新工科對未來人才提出了更加復合、更加高階的能力要求,這也要求國家級虛擬仿真實驗教學中心重新定位人才培養目標,并將能力鍛煉、素質養成有機融入實驗教學的設計與組織,實現OBE教學理念。

(三)虛擬仿真研發技術的提升

虛擬仿真研發技術水平是影響實驗平臺建設水平的主要因素。隨著信息技術的飛速發展,虛擬仿真主要研發技術已由初級的二維動畫、仿真設計工具發展到當今普遍采用的3D仿真、WebGL、VR虛擬現實、AR增強現實,大大提升了仿真的交互性、生動性和直觀性。5G、WebVR、云計算、云渲染、人機交互、傳感器、人工智能等先進信息技術的不斷融入還將使得未來的虛擬仿真項目技術更加先進和智能。但同時,如何避免為信息化而信息化,真正實現讓先進信息技術為實驗的內涵服務,需要專業教師對實驗項目進行精心設計。

短短幾年內,各行業信息化程度不斷提高,促使各學科專業使用的主流軟件、信息技術也快速更新。例如:在建筑業內,建筑信息模型(BIM)實現了建筑全生命期內,各參與方在同一多維信息模型上的數據共享和傳遞,成為推動“數字建筑”的重要抓手。借助智能傳感器和模式識別技術實時感知建筑運行狀況,成為建筑物健康監測和舒適度調控的核心技術。可見,產業與先進信息技術的深度融合驅動虛擬仿真實驗教學中心對接產業需求,及時更新行業軟件,同時也對教師提出了更新知識、提升信息化教學能力的高要求。

三、福建工程學院土木工程國家級虛擬仿真實驗教學中心

面向新工科人才培養新探索

福建工程學院土木工程國家級虛擬仿真實驗教學中心于2016年獲批,是全國21個力學/土建組國家級仿真中心之一。當前,中國建筑業迎來了全面進入“智慧建造”的新時代,但隨之而來的是在智慧建造方面的人才困境。以BIM應用為例,有數據顯示,2020年,全國BIM人才缺口達60萬。在此背景下,中心從課程體系、教學內容、教學方法三個方面積極探索新工科人才培養的新路徑,培養面向未來、面向產業需求的卓越工科人才。

(一)基于建筑業新業態重構信息化課程體系

傳統建筑業是一個典型的勞動密集型產業,隨著信息化的高速發展,建筑業綠色化、工業化、信息化的新業態已然呈現,智慧建造成為實現綠色建造發展目標的技術支撐手段。智慧建造通常包括靈敏感知、高速傳遞、精準識別、快速分析、優化決策、自動控制、替代作業等七個基本特性,可通過先進信息技術實現,從而達到兩個目的:一是針對傳統的土木工程,可以用更先進更智能的手段進行工程建造;二是建造出智慧建筑。據此,虛擬仿真實驗教學中心以土木工程專業智慧建造綜合實驗班為試點,在傳統土木工程課程體系基礎上重點打造和優化第四至第七學期課程,通過信息技術、智能設備、工程建造技術的深度融合與集成,形成如圖2所示的專業課程體系。重構后的課程體系具有以下特征。

(1)以信息化工具為基礎。如“Phthon語言程序設計”為“智能算法分析與設計”提供技術平臺;BIM建模成為開展一切建筑信息技術應用的基礎;智能感知提取的信息為開展大數據分析和云計算提供了技術支持。

(2)信息技術貫穿勘查、設計、施工、運維等工程全生命周期。課程體系以智慧測繪為起點,經過房屋建筑和結構的科學、智慧設計,采用智能機械實施智慧施工,通過智能感知和大數據分析實現智慧運維。

(3)信息化理論與實踐密切聯系。在一系列信息化理論知識的基礎上,學生將在虛擬仿真中心通過BIM軟件或帶有BIM功能模塊的結構設計分析軟件完成對應的課程設計與仿真實驗。

(二)基于建筑產業現代化需求拓展信息化教學內容

土木工程國家級虛擬仿真實驗教學中心與設計、施工、房地產、監理、專業軟件開發、信息技術研發等多類型企業合作,“一校多企”共建專業核心課程,主要在以下五個方面拓展了信息化教學內容。

1.從CAD到BIM

CAD的出現使工程師甩掉圖板,促成了轟轟烈烈的工程設計大改革,也使得近30年里,CAD制圖成為土木工程制圖課程的主要教學內容。如今,BIM的出現興起了新一輪的建筑業革新,并在教學中取代CAD成為學生必須掌握的核心知識。

與BIM貫穿工程全壽命周期相對應,BIM的知識貫穿了專業教學全周期。虛擬仿真中心在教學設計中不僅關注BIM建模,更主要的是將以BIM為平臺的多方協同應用滲透于多門課程設計和實驗中。實踐教學中重點讓學生體驗從CAD到BIM的三個變化。一是表現形式的改變。CAD繪制的是由線條組成的二維或三維圖紙;BIM建立的是帶有建筑信息的三維模型,甚至可以關聯工期、成本等生產管理要素形成五維模型,BIM是虛擬化的實體建筑。二是功能的提升。CAD的功能僅限于輔助設計繪圖;BIM則聯通海量數據,一方面實現建筑各階段的數據共享,提高工程的質量和建設效率,另一方面實現項目各參與方在協同平臺上的數據共享,提升企業精細化管理水平和智慧運營決策能力。三是思維意識的轉變。CAD讓人們體會到計算機技術釋放勞動力,從而進入電子時代的思維模式;BIM則讓工程師們進入智能時代,系統性思維、合作共享、科技創新、專業使命、誠信守法、職業道德、環境與可持續發展等意識

作為課程思政的元素在BIM教學中加以強化。

2.從工程測量到智能測繪

傳統的工程測量課程主要講授利用水準儀、經緯儀、全站儀等儀器進行工程測量和誤差分析;而智能測繪課程主要拓展學習GIS遙感、GPS衛星定位、數字測繪、航空攝影測量、三維立體化工業測量、地面測量等現代測量技術。在智能測繪實習課程中,學生在虛擬仿真實驗教學中心開展“工程測量三維仿真實訓”和“無人機航空攝影測量虛擬仿真綜合實驗”,未來還將嘗試對GIS遙感技術采集的地形數據進行分析以指導后續施工。通過以上虛擬仿真實驗,可幫助學生了解信息化技術、定位技術與高端電子設備的融合,為工程項目提供精準的數據支持,實現精確化、智能化測量。

3.從房屋建筑學到房屋建筑科學

房屋建筑科學是在原有房屋建筑學課程基礎之上,融合智慧建筑和綠色建筑理念,以滿足室內環境的舒適性,并降低建筑能耗。由虛擬仿真實驗教學中心開設的房屋建筑科學課程設計、土木工程綜合實驗、畢業設計等課程,將指導學生在建筑方案設計中充分考慮通風、照明、聲音、熱能等影響,開展優化設計。未來還將嘗試在BIM工作環境中,

引入Ecotect等可持續建筑設計及分析工具,對環境進行模擬、分析、評估和方案優化,構建人、環境、建筑之間相互協調的生態體系。

4.從傳統結構設計到智慧設計

工程結構設計類課程主要講解現澆混凝土結構、鋼結構和砌體結構的設計原理和方法;而智慧設計中融入了大量的工業化和信息化元素,設計計算方法分布于多門課程中,學生在虛擬仿真實驗教學中心可完成相應的結構設計。如:在工程結構智慧設計及其課程設計中,增加了疊合式混凝土結構設計、預埋件設計、鋼筋連接設計,以及鋼結構預埋件焊接設計。在建筑結構抗震設計中強化裝配式樓蓋抗震設計。在土木工程綜合實驗中,結合大型商用有限元分析軟件ABAQUS開展裝配式構配件的建模和受力分析。在畢業設計中基于BIM技術完成整體結構正向設計。

5.從傳統施工到智慧施工

通常土木工程施工課程主要講授各分部工程傳統的施工技術和項目施工組織管理的一般規律;而智慧施工的核心能力則是通過多門課程的實踐訓練逐漸累積而成。如:在智慧施工技術中講解拓展裝配式建筑的施工工序、施工要點,并通過裝配式建筑虛擬建造仿真實驗使學生熟悉裝配式建筑工業化生產和裝配化施工的過程。在土木工程綜合實驗中,融合BIM信息技術、裝配式建筑施工技術開展腳手架、模板支撐體系、新型鋁合金模板體系的信息化配模及優化。在畢業設計中,基于BIM技術開展施工組織設計和專項設計,對關鍵施工方法、施工順序、組織方式進行全過程可視化模擬,完成各施工過程的三維現場布置和場內漫游,分析項目工程量,模擬施工過程進度管理。

(三)基于新工科人才能力需求創新實驗教學方法

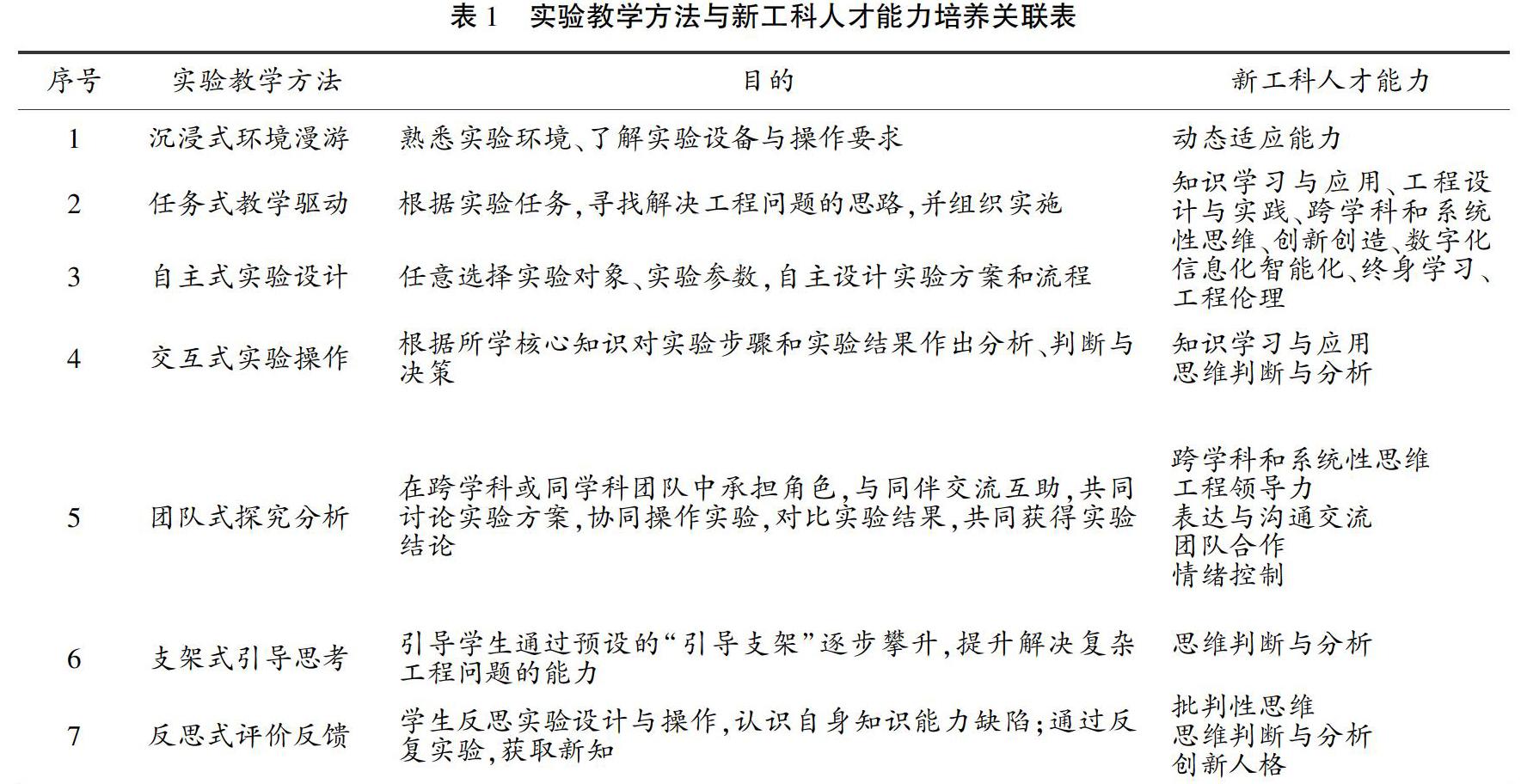

根據前文總結的新工科人才能力框架,虛擬仿真實驗教學中心總結了沉浸式、任務式、自主式、交互式、團隊式、支架式、反思式等實驗教學方法,各種實驗教學的目的與新工科人才能力的關聯如表1所示。

四、結語

新工科建設是新一輪科技革命、產業變革和新經濟蓬勃發展背景下高等工程教育改革的“中國方案”。當前,全球工業發展趨勢、中國新經濟發展態勢、工程教育范式變革都驅動著國家級虛擬仿真實驗教學中心成為我國高等教育信息化建設和實驗教學示范中心建設的重要內容,也成為新工科建設的一個重要抓手。在新工科背景下,仿真中心的持續發展面臨著學科專業擴展、人才能力框架重構、虛擬仿真研發技術快速提升等一系列新挑戰。筆者以福建工程學院土木工程國家級虛擬仿真實驗教學中心為例,對面向未來和產業的課程體系重構、教學內容拓展、教學方法創新做了初步探索。

在未來的建設中,國家級虛擬仿真實驗中心一方面應當充分發揮平臺優勢,積極開發和建設具有高階性、創新性和挑戰度的虛擬仿真實驗教學項目,使之成為實驗教學內容與技術更新的著力點、實驗教學與工程實踐無縫對接的切入點、實驗教學模式與教學方法改革的突破口;另一方面,還應當緊密對接產業需求,將適應產業需求的實踐教學內容滲透在專業教學的全周期。與此同時,還必須建設信息化實驗教學跨界教師隊伍,組織教師深入開展實驗教學研究、提升自身信息化水平和市場開發能力,積極傳遞信息化教學基因。相信多方面的教學改革與創新實踐必然能夠使國家級虛擬仿真實驗教學中心承擔起推進“智能+教育”新型教育生產力的歷史責任。

參考文獻:

[1]林健.新工科專業課程體系改革和課程建設[J].高等工程教育研究,2020(1):1-13,24.

[2]江愛華,施大寧,易洋,等.新工科背景下的教師跨界發展:概念模型、工作機制和實施路徑[J].高等工程教育研究,2019(4):46-51.

[3]葉民,孔寒冰,張煒.新工科:從理念到行動[J].高等工程教育研究,2018(1):24-31.

[4]林健.新工科建設:強勢打造“卓越計劃”升級版[J].高等工程教育研究,2017(3):7-14.

[5]王保建,王永泉,段玉崗,等.“新工科”背景下國家級實驗教學示范中心建設與實踐[J].高等工程教育研究,2018 (6):47-54.

[6]錢輝,高東鋒,葉民.國家級實驗教學示范中心的可持續發展狀況與問題探析[J].高等工程教育研究,2019(3):76-80.

[7]林健.第四次工業革命浪潮下的傳統工科專業轉型升級[J].高等工程教育研究,2018(4):1-10,54.

[8]吳愛華,侯永峰,楊秋波,等.加快發展和建設新工科 主動適應和引領新經濟[J].高等工程教育研究,2017(1):1-9.

[9]顧佩華.新工科與新范式:概念、框架和實施路徑[J].高等工程教育研究,2017(6):1-13.

[10]吳愛華,楊秋波,郝杰.以“新工科”建設引領高等教育創新變革[J].高等工程教育研究,2019(1):1-7,61.

[11]周開發,曾玉珍.新工科的核心能力與教學模式探索[J].重慶高教研究,20175(3):22-35.

[12]徐駿,王自強,施毅.引領未來產業變革的新興工科建設和人才培養——微電子人才培養的探索與實踐[J].高等工程教育研究,2017(2):13-18.

[13]陸國棟.“新工科”建設的五個突破與初步探索[J].中國大學教學,2017(5):38-41.

[14]林健.面向未來的中國新工科建設[J].清華大學教育研究,2017,38(2):26-35.

[15]包信和.在新工科的“無人區”如何繼續一路風行[N].文匯報,2017-02-24(006).

[16]鐘登華.新工科建設的內涵與行動[J].高等工程教育研究,2017(3):1-6.

[17]李正良,廖瑞金,董凌燕.新工科專業建設:內涵、路徑與培養模式[J].高等工程教育研究,2018(2):20-24,51.

Abstract: The national virtual simulation experimental teaching center is the product of the in-depth integration of disciplines and information technology, and it is also the development direction of experimental teaching. From the perspective of global industrial development, Chinese new economic development, and the transformation of engineering education paradigm, it is responsible for the national virtual simulation experiment teaching center to promote “intelligence + education” educational productivity. The new challenges currently facing and the preliminary reform exploration in Fujian University of Technology are introduced. Finally, some suggestions are given for the continuous construction of the national virtual simulation experimental teaching center.

Key words: emerging engineering education; national virtual simulation experimental teaching center; new challenges; teaching reform

(責任編輯 梁遠華)