機械基礎類課程精準對接專業課程需求分析

李穎

在高等職業技術類院校中,機械基礎類課程主要包括《機械識圖》與《機械基礎》兩門課程,通常被認為是學生接觸機械類知識、接受工程訓練最早的“專業基礎課”,其學習效果將會直接影響到學生對以后專業課程的學習甚至是任職崗位能力的形成。然而,就現行的教學實踐效果來看,由于高職院校學生水平能力參差不齊,且入學前多未接觸過機械零部件,再加上在現行教學執行中,所教授的內容多讓學生感到在“漫無目的”的學,完全不明白到底與以后從事的專業有何聯系,造成的結果是學生的興趣和知識脫節、理論和實踐脫節、知識體系前后脫節,這樣的教學效果很難達到預期的目標。在這種情況下,如何實現機械基礎類課程與專業課程的對接研究就變得極為迫切。

一、問題產生的原因

事實上,經過多年的教學實踐,機械類專業基礎課程內容已形成一套較為完整的系統理論,在教學上也形成一套傳統的教學方法。但在教學過程中卻出現了對專業課程支撐不明顯,對學生能力培養上存在縱向缺失問題,同時,專業與專業之間還存在著橫向不平衡問題。其根本原因之一是由于機械類專業基礎課程培養目標與專業課程需求及專業崗位需求相脫節,而導致這一脫節最直接的原因是課程,從更深層次看是培養目標與課程結構不夠協調、教學方法手段與信息化融合不夠深入、課程內容與專業需求不完全匹配造成的。而導致這些后果的產生我們認為有兩大根本原因:

一是崗位任職能力對專業基礎課程的需求定位不夠精準,多數職業院校在制定課程標準時標準不夠精細,課程目標定位過于宏觀化。這就導致大部分專業的學員在學習機械類專業基礎課程時,采用同一個課程標準,相同的授課內容。學員學習后,會出現后續專業課程需要的基礎知識沒學深入,對崗位支撐的作用不明顯,使得課程改革難以持續深入。

二是現行機械類專業基礎課程知識體系和課程實施過程很難達成教學目標。雖然以專業需求為導向已提出多年,但在具體操作過程中,無論是機械基礎還是機械識圖,從結構上看仍然是先強調儲備知識,然后把知識與具體工作的對接放到個體日后的專業實踐中去完成,這個過程稱為知識的應用。但這個過程缺乏專門人員來研究到底各不同專業需要怎樣的儲備,導致在專業基礎課程中大多數仍實行緒論—概述—概念的授課模式,最終導致知識與需求形成一種“模糊相關”。

二、基于崗位任職能力對機械類專業基礎課程的需求分析

機械基礎類課程的開設,最終目的是為學生深入學習專業課程做鋪墊,對學生的學習、實踐以及工作等方面都有著重要作用。因此,對此類課程進行改革和重構的同時必須對后期的專業課程及實際需要進行專門的需求分析,從而確定專業基礎類課程的教學目標及教學內容。在此,我們以汽車維修專業為例進行教學需求分析,以期對其他專業提供一定的借鑒意義。

1.對機械識圖課教學需求分析

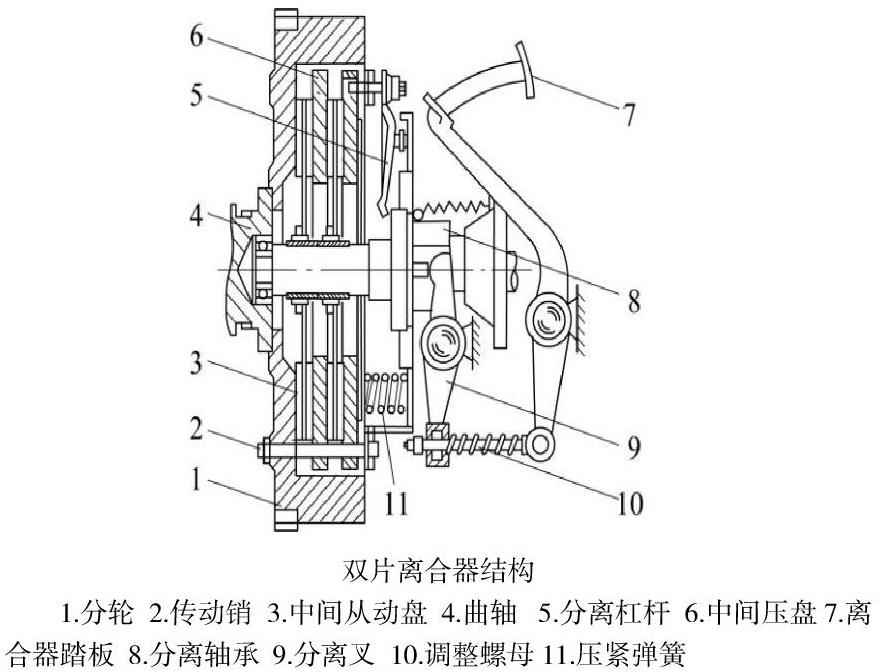

從汽車維修專業的任職崗位課程群來看,研究的對象是車輛底盤、車輛發動機以及車輛的維修與保養等,而在認知這些零部件的結構及工作原理時就會用到結構圖及原理圖,要想能夠順暢的讀懂這些結構和原理就需要必修機械識圖這門課,所以汽車維修專業的任職崗位對機械識圖課程的需求就是:培養學生具備一定的想象力和空間思維能力,同時要能具備將強的零件圖和裝配圖能力。如在《車輛底盤構造維修》課程中,有離合器的認知與維修部分,且需要學生掌握對應的結構及原理圖,包括零件圖和裝配圖,如圖所示的雙片離合器結構采用的是剖視圖表達手法,并且是全剖,從全剖視圖中,雙片離合器的各個組成部分的結構、它們之間的連接關系、工作原理等一目了然。并且這里面還牽扯到螺母、傳動銷和彈簧的標準畫法,以及軸在剖視圖中按照不剖畫,所以要相看懂這些結構及工作原理,就需要在對該專業進行教學時直接使用該圖作為教學用圖,這樣不僅讓學生學會識圖相關知識,且讓學生明白學完之后會在哪里用到。

2.對機械基礎課教學需求分析

由于研究對象是車輛底盤和發動機,要想對這些裝置進行操作、維修和保養,就必須清楚它們的結構。而這些裝置都有軸系部件、聯結件、常用機構以及傳動裝置等組成,所以要想對這些零部件及傳動裝置進行維修與保養,就必須具備一定的機械基礎知識,因此對機械基礎這門課的需求就是使學生了解機械零件、常用機構、機械傳動的基本知識,理解常用機構及機械傳動的工作原理、應用特點。如在《車輛發動機構造與維修》中主要培養學生了解發動機的基本知識和基本組成;理解發動機各部件的結構原理和維修方法,完成發動機各部件的檢修,為發動機維修技能的形成和車輛維修崗位任職能力的形成奠定基礎。而這些內容均涉及到機械基礎中常用機構的曲柄連桿機構、凸輪機構等,因此,我們在針對該專業設計機械基礎課程內容時可直接選用指向性很強的發動機零部件進行講授,以此實現與專業課程的深度融合。

三、基于崗位任職能力的機械基礎類課程體系重構

結合專業需求,將《機械識圖》、《機械基礎》結合《計算機繪圖》進行有機整合,以《機械基礎》為主線,采用“螺旋型”課程編制理論,形成一個完整的新教學體系。新體系分為三個模塊,分別為《機械認知》、《識圖基礎》和《機械基礎及識圖》。《機械認知》是學生首先接觸的一門機械專業基礎課,學生對機械零部件了解和接觸的很少,更不具備對機械制造方面的任何知識,因此,我們在課程的一開始增加了機械認知實踐課,通過參觀工廠或車間,結合現場、實物講解和觀看錄像片等,使學生并對機械識圖和機械基礎建立起一定的實感,具有一些初步認識。

《識圖基礎》模塊相對原來內容增加了形體的構型設計內容,培養學生創造性構型設計的能力。用三維造型的基本體取代傳統畫法幾何中的基本體,在此基礎上建立構型—立體—投影圖的繪圖新思維,同時建立基圖—拉伸體—三維形體的看圖新思維。通過構型設計,即拓寬了教學內容,也化解了教學難點,加強了學員在三維空間上的實體分析及創新構思能力,也使之萌芽了一定的工程意識。

《機械基礎及識圖》模塊對應原《機械識圖》中零件圖和裝配圖識讀以及《機械基礎》內容,且融入了螺紋及標準件的識讀,軸類、盤蓋類等零件圖及相關裝配圖的識讀。同時為了提高課堂效率、學生學習興趣、降低學習難度,在整個過程中,借助CAD三維建模,對機械零部件、常用機構進行建模,既鍛煉了技能,也提高了學生的空間思維能力。

(火箭軍士官學院 ?山東 ?青州 ?262500)