“被遺忘的單向線”系列油畫創作研究

賈明俊 楊友成

摘要:“被遺忘的單向線”是指沒有子女或雖有子女,但已成家立業或長期外出打工,被獨自留在家鄉的老年人,即空巢老人。目前,鮮有油畫作品聚焦生活窘迫、不堪一擊的老人。本次創作主要以盼望子女回家的蘇南地區空巢老人形象為創作原型,用表現主義的方式,通過夸張的人物造型、強烈的色彩對比,重點刻畫老人們多樣的內心世界,旨在喚起美術界的廣泛關注,呼吁人們關注這些隨著經濟發展被遺忘的空巢老人,讓更多人意識到藝術作品的情感價值和社會價值。

關鍵詞:人物肖像;油畫創作;表現主義;空巢老人

在這個手機已經配備高清攝像頭、眼見之處皆可擁有最真實便捷的記錄的時代,油畫人物肖像的繪制并沒有失去其魅力。無疑,影像是對一個人最真實的描繪,盡管多媒體影像、照相機、手機的普及給油畫創作帶來了巨大沖擊,但油畫創作的價值不僅在于其真實性,更有深藏在繪畫者心中的情感[1]。這些看似陳舊的藝術形式不僅是對事物本身的視覺再現,更多的是呈現藝術家們精彩紛呈的內心世界。

1 研究目的及現狀

油畫創作中,人物肖像是一種刻畫人物外在形象,描繪單個或一組具體人物形象的藝術表現形式。它是畫面的主體,是油畫創作的一個重要組成部分。人物形象的真實性以及作者所呈現出的社會氣息,不僅能夠突出表現人物主體的真實情感,還能真實地記錄和反映社會狀況。不同時期的油畫人物肖像都從不同層面表現了當時人們的生活狀態和社會精神面貌。“被遺忘的單向線”系列油畫創作研究,把目光聚焦于經濟較為發達的蘇南地區的空巢老人。所謂空巢老人,是指沒有子女或雖有子女,但已成家立業或長期外出打工,被獨自留在家鄉的老年人或老年夫婦[2]。本次創作以盼望子女回家的蘇南地區孤獨空巢老人為原型,用表現主義的形式,通過油畫色彩間的強烈對比、夸張的人物形態,試圖引起欣賞者的共鳴。

如今,油畫創作中的人物肖像往往以寫實作品居多,其對象多為青春朝氣的少年或年輕貌美的女子這類美好的人物,鮮有作品用表現主義的方式聚焦生活窘迫、不堪一擊的老人。本次創作研究的主要目的是呼吁人們關注這些隨著經濟發展被遺忘的空巢老人,通過社會支持系統的幫助,給予空巢老人更多的關心和愛護。油畫作品的意義不僅是傳播美好的事物,也肩負著傳達情感的責任。本次創作選取空巢老人為對象,重點刻畫老人的無助和抑郁狀態,旨在喚起美術界的廣泛關注,讓更多人意識到此系列油畫人物肖像創作表達的情感價值和社會價值。

2 研究過程

2.1 靈感來源

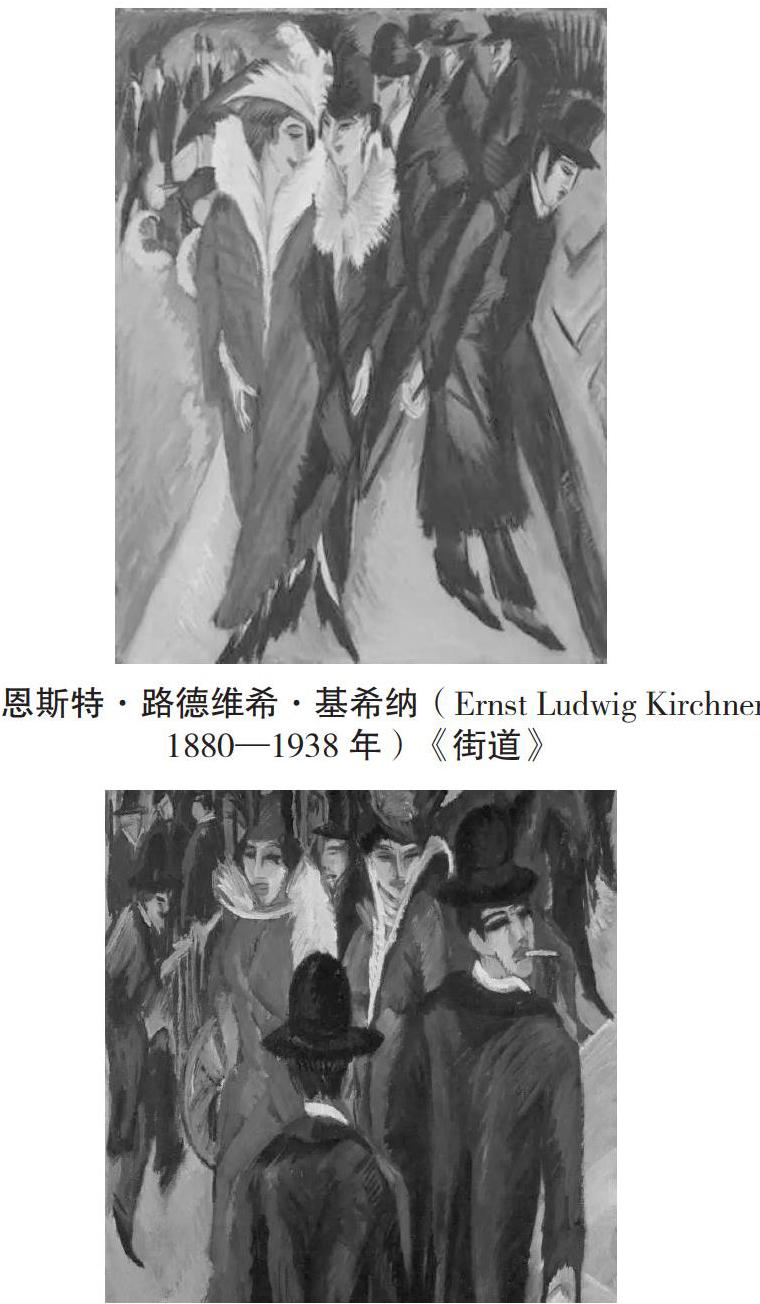

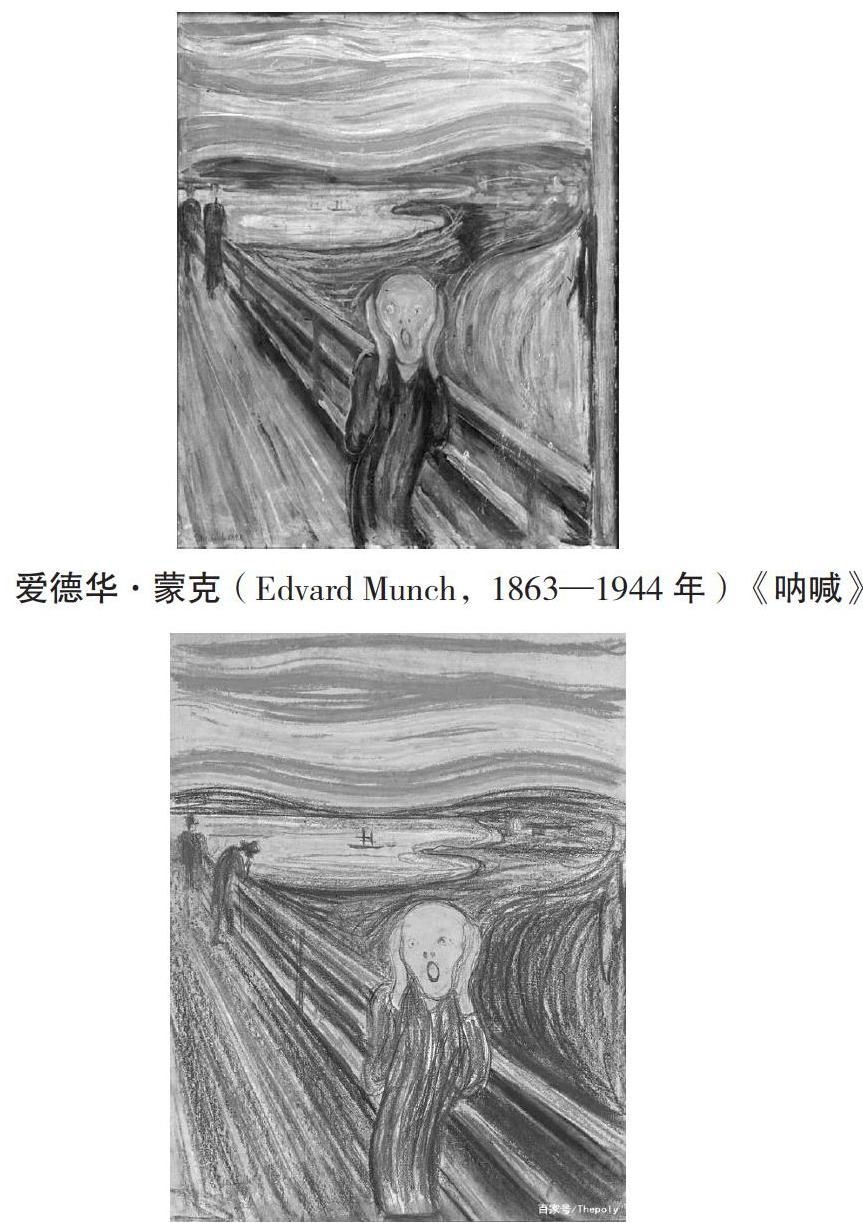

生活中的人物我們最熟悉不過了,每天都會接觸到形形色色的人,但最熟悉的往往也是最容易被我們忽略的。本次創作的靈感來源于筆者參加的一次家庭聚會,一大家人看似其樂融融,實則年輕人玩手機、電腦,中年人聊天喝茶,家里的老人卻孤獨地坐著。這也是當前較為普遍的一種社會現象。這一社會現象使筆者聯想到了《吶喊》,似乎看見了這些表面寧靜的老人內心正在“吶喊”,這給了筆者研究與創作的靈感。

《吶喊》是表現主義繪畫的代表作之一,是挪威畫家愛德華·蒙克創作的繪畫作品,有多個版本,畫作的主體是一個在一片蜿蜒的血紅色天空映襯下的痛苦扭曲的人物。蒙克是將精神的焦慮用作品表現出來的最杰出的代表,畫面中充滿了孤獨、沉悶、絕望,他將這種充滿焦慮卻又無法擺脫焦慮的現實發揮到了極致。

2.2 素材獲取

為了在畫面中突出表現老人們“吶喊”的內心世界,筆者去了敬老院深入研究,一些老人的豐富閱歷和他們不服老的精神狀態給筆者留下了深刻的印象,但絕大部分老人的心中是非常孤寂和無助的,在征得老人同意后,筆者抓拍了一些老人的特寫作為本次油畫創作的素材。

2.3 構思形成

通過與老人們的交流,充分了解老人平時的生活習慣、語言特征、日常生活等,試圖在畫面背景處理上采用虛化處理,突出主體人物。目的是擺脫觀眾對表現對象固有的認知,打破寫實油畫與藝術表現、經驗與常規的束縛,從另一角度觀察客觀對象,尋找自己的獨特視野。

2.4 整理完成

油畫語言中本就潛藏著無數種可能,并通過畫者對材料媒介的理解和使用方式的不同產生了不同的藝術效果。忽略任何一方面,都會阻礙畫面中的語言表現。經過反復的探索嘗試,此系列作品全部選擇采用直接畫法,學習表現主義方式中夸張與扭曲的色彩、線條與豐富的畫面表現力,在人物的刻畫上沒有選用寫實畫法,而是選用抽象化的方式表現人物,直接而震撼地傳達他們的內心世界。壓抑與鮮艷的色彩表達多樣性的情緒。畫面的構圖以人物為中心,將焦點集中在畫中人物的身上。背景用動蕩的、彎曲的、傾斜的線條,將天空與大地聯系在一起。

創作過程中一定要有自己的思想,思想就是作品的靈魂,不能局限于表現對象的形象,一定要有主觀情感的表現和真情實感。想要將人物表現得更生動,必須先深入了解他的生活,這樣,加以藝術的語言加工,才會更有價值。其中,色彩的運用是油畫人物創永恒不變的話題,給人們帶來的感受是最為豐富而又無可替代的。色彩作為油畫人物中表現情感的重要載體之一,對藝術家的自我表達起著至關重要的作用。此系列作品在色彩的選擇方面打破常規,由于是表現主義藝術作品,色彩可以突破現實,依照創作者自身對色彩和其中情感的理解來描繪[3]。這給了筆者很大的創作空間,由于聽過老人們的故事,也近距離與他們進行了交談,在創作時對這些老人的遭遇有更深的體驗,創作過程中也更富有激情,因此在人物面部的處理上采用了鮮明的色彩描繪,背景則選用灰色調,意圖通過臉部與背景間強烈的色彩對比,突出表現人物的緊張、內心的拘束,同時想借作品來表達對他們的同情和關切,以此喚起更多人對空巢老人的關注。

3 突破與創新

很多藝術創作者以年輕、美好的人物為創作對象,以空巢老人為創作對象的甚少。且基于對已有的作品的分析,大多數油畫人物肖像作品以具象寫實為主。本次創作選取了一種新型方式——表現主義。表現主義是現代主義藝術的流派之一,本次創作選用表現主義風格,對畫面色彩和人物造型進行夸張處理。強烈的表現主義手法往往用來表現沖突而動感的戰爭、色彩絢麗的風景或震撼人心的故事,本次油畫人物肖像創作借此表現手法,以筆者內心對空巢老人的關心為出發點,旨在表達對空巢老人的同情和關切。

藝術活動在本質上是想象活動,而想象是實現情感表現的過程[4]。多數觀賞者首先注意到的是作品中人物的形態、樣貌,而忽視了作品本身傳達的思想情感。本次油畫創作選用表現主義風格,目的在于打破觀者第一眼看“形”的常規,通過非寫實的色彩描繪,吸引觀賞者的注意并引發想象與思考,重點描繪了強烈對比的色彩,將不以肉眼所見的人物真實色彩作為創作標準,而是用強烈而反常的色彩和肆意而夸張的筆觸來塑造這些孤獨、無奈的空巢老人形象,由夸張的面部表情和強烈的色彩對比震撼人心,使作品的重點由“形”轉移到“情”。從形式上看,二者是有沖突的,老人的造型是靜態而沉默的,掙扎、不吶喊;表現主義的手法卻是夸張、怪誕的。相對于傳統表現手法注重細節描寫與寫實的特點,此次選用表現主義手法更注重強有力的情感傳達和強烈的色彩表現。這種巨大的反差無形之中表達的是他們不平靜的內心,也旨在表達筆者內心對這些留守在家鄉的空巢老人的深刻理解和深切同情,大膽地運用色彩的強烈對比引人思考,引發觀賞者的心靈震撼和共鳴。

4 結語

一幅好的作品離不開有意義的取材。此系列油畫作品,將空巢老人與藝術創作聯系在一起,旨在用人性化的藝術表現手法生動地呈現空巢老人真實的日常生活場景,讓公眾通過此次研究,對空巢老人產生正確的認知,喚起公眾對這個群體的情感共鳴和關注。

追本溯源,本次“被遺忘的單向線”系列油畫創作研究,不僅是對空巢老人的肖像畫創作,更多的是一種記錄、一種敬畏、一種教化。筆者希望借助藝術推動公益,將藝術具有的強大表現力與獨特感染力注入作品當中,為老人帶去心靈的慰藉,傳承并弘揚尊老、敬老、愛老、助老的優良風尚。由此生發出社會對空巢老人現象的重新思考,并以藝術的形式影響更多的人關注空巢老人。

參考文獻:

[1] 陳錦通.現實主義與表現主義的碰撞——新時期中國油畫中的人物形象[J].美術論壇,2009(5):24.

[2] 宋小芳.淳安縣農村地區空巢老人幸福指數及其影響因素分析[J].實用預防醫學,2015,22(06):718-720.

[3] [俄]康定斯基.康定斯基論點線面[M].羅世平,魏大海,辛麗,譯.北京:中國人民大學出版社,2003:4.

[4] 羅常軍.藝術即表現[D].湖南:湖南師范大學,2014:52-56.

作者簡介:賈明俊(1996—),女,江蘇句容人,碩士在讀,研究方向:油畫。