思維碰撞,點活課堂

曹曉帆

摘 要:傳統的語文課堂教師一般注重將文本知識傳授給學生,課堂呈現靜態、平面的特點,筆者稱之為二維課堂。與此相對的三維課堂則強調教師引導學生對文本知識進行發現創造,構建思維碰撞的“言說場”,進而學生內化成核心素養。筆者認為,構建三維課堂的核心是形成思維碰撞,其前提是尋找矛盾點。筆者在教學實踐中運用PK大賽、情境代入和追問到底等方法,構建動態、立體的三維課堂,側重于對學生進行思維訓練,靈動而高效。

關鍵詞:思維碰撞? 三維課堂? 思維訓練

一、什么是三維課堂

三維課堂是與二維課堂相對的一種課堂。

傳統的語文課堂,教師注重將文本知識搬到學生身上,課堂呈現靜態、平面的特點,筆者稱之為二維課堂。與此相對的三維課堂則強調教師引導學生對文本知識進行發現創造,構建思維碰撞的“言說場”,進而學生能讀出“我”的文本,內化成核心素養。課堂呈現動態、立體的特點。

二維課堂具有三個方面的特點:

第一,靜態的教師。教師借助教參、資料,形成對文本的理解,并設定好問題,預設好答案且答案較固定。教師較少與文本、學生形成思維碰撞,進而有所變化和升華。

第二,靜態的學生。學生借助文本,回答教師的問題,以貼近教師的答案為榮,被動接受教師的理解。學生與教師,學生與學生,學生與文本很難形成思維碰撞。

第三,靜態的文本。文本被學習的是寫作背景、中心思想、結構層次、寫作方法、語言特點等等。文本的作者、文本中的形象極少與教師、學生產生思維碰撞。

三維課堂也有三個方面的特點。

第一,教師“活”起來。教師本身與文本構建關系,教師的情感、閱歷,促使其對文本形成個性化解讀。教師與學生之間是互動生成,教師的追問促成學生聯系自我,深入體驗思考;學生亦可以對教師提出質疑,促使教師思維擴展,動態發展。

第二,學生“活”起來。學生可以就各自不同的生活經歷給予理解,在課堂上與教師、同學、文本產生碰撞和修正,達成合理推理,言說有理,形成反思自我,反觀生活。其思維成曲線發展,邊走邊修正。

第三,文本“活”起來。文本固有的情感,教師的情感,學生的情感,在課堂上碰撞后,形成一個新的文本。這是教師或學生理解后,心目中形成的“我”的文本,是一個個鮮活的文本。

由此可見,在二維課堂中教師、文本、學生是一個平面上的穩定三角,是一種靜態的穩定課堂。三維課堂上的三者是帶有各自特點的鮮活的存在,三者彼此碰撞,不斷生成思維發展,是一種動態的不穩定的課堂。

二、構建三維課堂的過程與方法

1.構建三維課堂的核心:思維碰撞

三維課堂是讓學生在思維碰撞中,不停選擇,不停判斷,不停碰撞,進而不停地生成,從而達成深入解讀,內化自我,形成素養。因此,在課堂上形成思維碰撞,是構建三維課堂的核心任務。

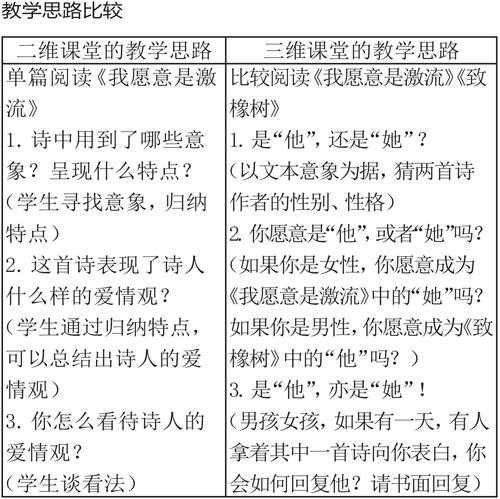

下面筆者選取《我愿意是激流》兩種教學思路,比較說明在三維課堂中,思維碰撞的核心作用。

首先我們來分析二維課堂:三個問題內在邏輯聯系成立,以意象為橋梁讀懂詩人的愛情觀,再引導學生由文本走向自我。但這是裴多菲的愛情觀,學生只是站在旁觀者的角度分析、歸納、總結,并不能達到真正意義上思想的共鳴,因為與“我”無關。課堂相對而言比較沉悶,思維不活躍,一旦問題較難就會陷入僵局,如“問題3”。學生不能回歸生活,思考生活中面臨的類似問題,會感覺語文無用。

而三維課堂因為有了思維碰撞,這便成了“我的課堂”,“我”的生活。

《我愿意是激流》和《致橡樹》表達了不同的愛情觀,將去掉作者的陌生化的《致橡樹》拿過來對比閱讀,可以在對比中形成碰撞,達成深入。以問題1為跳板,學生讀出兩首詩的不同愛情觀的前提下,問題2引發學生激烈的思維碰撞。這種碰撞實則是對不同愛情觀的辯證思考;同時,這種思維的碰撞也會引發學生對自己的思考:我到底是一個怎樣的人,我需要怎樣的愛情?當有一天愛情來臨的時候,我要如何去判斷和抉擇?

所以,有了思維碰撞的三維課堂,實際成為生活練習的場,學生在這里不會感覺語文無用。學生在課堂的思維碰撞中判斷、思考、抉擇、修正,形成自己的愛情觀。

2.形成思維碰撞的方法和策略

(1)形成思維碰撞的前提:尋找矛盾點。于漪認為:“對立事物互相排斥,人們碰到這樣的情況容易引起思考,學習也是如此。”所以,教師在教學中要善于抓住課堂上的矛盾點,引導學生開動腦筋,思維碰撞。

從文本處找:尋找文本本身的矛盾點。在教學中,教師可以引導學生尋找文本的矛盾處,使學生領會作者的別具匠心。如《子路、曾晳、冉有、公西華侍坐》,開頭第一句并沒有按照文本中弟子回答問題的順序來排列四個弟子,形成矛盾點。教師引導學生以此為入口進入對“禮”的探討。

從學生處找:尋找學生理解中的矛盾點。由于年齡、閱歷、思維、認識水平等因素局限,中學生對很多知識的理解不夠透徹,在學習中產生“信息差”“知識差”和“思維差”。教師可以通過設置活動或者問題,發現學生的認知矛盾,進而激發學生進行探究性學習。如《絕品》讓學生給配角馬氏畫一幅畫像,有的畫得丑陋奸詐,有的畫得賢良淑德。將同一個人物理解出兩種狀態,這既是學生與學生之間的“思維差”,也是學生與文本之間的矛盾點,以此為缺口打開進入人物精神世界的通道。

從編者處找:從書本中尋找矛盾點。這里所說的書本不同于文本,文本指作者所寫的文章,而書本的編輯往往給文章配上插圖、注解、練習,這些透露著編輯對文本的理解和解讀。如《莊周夢蝶》的書本插圖只畫出了“莊周夢蝶”,而缺少了“蝶夢莊周”,這個插圖與文本核心表達的內容“物化”存有矛盾,進而課堂活動設計成讓學生修改書本插圖,來闡釋“物化”。

當然,除了上述三點,聯系課堂環境、社會環境乃至虛擬環境,我們都可以有心地制造生成矛盾點。

(2)形成思維碰撞的三種方法。中職學生雖然追求個性,需要表達自己的欲望,但表達能力薄弱。在課堂上通常會表現為要么不說,因為沒有進入思維狀態,或者胸中無貨,倒不出來;要么亂說,對文字文本有抵觸情緒。基于這樣的學情,教師要有所預設,引導學生產生思維碰撞。

筆者在教學實踐中主要使用三種方法,下面以《林教頭風雪山神廟》三個課堂片段為例進行講解。

第一,PK大賽。一個文本放在學生面前,必然會產生兩類學生:喜歡文本的學生和抵觸文本的學生,感受深的學生和感受淺的學生。同一文本,兩類學生,必然會產生認知沖突。而認知的沖突,就讓PK大賽這種激發思維的通用之法成為可能。

主問題:林沖“豹子頭”的雅號與林沖是否相符?

相符派:身材威猛,武藝高強——勇猛;立馬買刀尋人——迅猛;大壺喝酒。大塊吃肉——豪氣。

不符派:三番五次被害,不反抗——慫;尋了三五日,心下慢了——不靈敏;大雪天無處安身,古廟中慢慢吃酒——隨遇而安,逆來順受。

無感的學生一看文本這么長,開始抵觸,匆匆看完文本,得出林沖表面很兇猛的結論,而有感的學生在PK環節會帶著他們走入細節。PK法讓學生影響學生,每個學生跳出自我“井底”,聽聽別人的想法,在碰撞中思考漸入深處。

第二,情境代入。在課堂上,學習的主體是學生,教師的主要作用是組織、啟發和引導。教師不僅要讓學生掌握相應的知識,還要給學生提供一種“經歷”,使他們在這種經歷中實現情感態度、意志品質、創新精神和實踐能力的協調發展。

而且中職課堂上,很多學困生不愿意進入文本的原因是覺得文本跟自己沒有關系。這部分學生是課堂全體動起來的核心,而他們缺少了學習的積極性,教學就會成為無帆之船,無法乘風破浪。教師要根據這些學生的特點,從學生需求出發創設問題情境,“以情動人”,將學生變得和課堂有關系,將學生帶入情境當中,思考在這種情形下“我的處理”與“文本處理”“他人的處理”的差異,引起學生的認知沖突,形成思維碰撞。

教師創設情境:女生——如果你是林沖的妻子,這樣的林沖是不是你心中的丈夫形象?

女學生:別人反復害他,還不反抗,太慫了,沒擔當。

女學生:自己不能保護妻子,碰到事還休了“我”,這種丈夫不能要。(學生笑)

教師創設情境:男生——如果你是豹子頭林沖,你面臨這種困境,你怎么做?

男學生:殺,是可忍,孰不可忍!(有學生叫好!有學生叫:殺了就是個死!)

男學生:逃,惹不起,躲得起。(有學生質疑:躲得了嗎?)

男學生:我忍忍吧,也許忍一下,高衙內就把這事情淡忘了呢。

在這個環節里,教師讓學生成為文本中的主人公,角色的轉換拉近了學生與文本之間的距離。學生會覺得這不僅僅是林沖的事情,也是我的事情。由于學生自身的閱歷、性格、思維等各不相同,因此角色扮演下的所思、所言、所為一定會出現碰撞,這樣的課堂就會變得靈動、活躍、精彩。

第三,追問到底。教師只有鼓勵學生善于爭論、質疑和辨析,才能使學生積極思考,并在正誤解析中產生正確的認識。因此,思維碰撞的課堂里,還需要教師將問題巧妙地整合到思維的鏈條中,不停追問,可以促成教學生成。

如果說“情境代入”是引導學生“移情”,那么“追問到底”就是幫助學生提高智慧。學生由文本走向自我,走向社會,學生提高智慧,我們才能不斷打造品質課堂、智慧課堂。

①教師追問:殺不得,逃不了,看來只有忍了。怎么個忍法,才能讓高衙內淡忘呢?

學生:不惹事啊,讓高衙內抓不到把柄啊!

學生:示弱啊,讓高衙內覺得我安全啊!

②追問男生:高衙內淡忘了,對“你”有什么好處?

學生:迷惑敵人,讓對方放松警惕,保全我的性命。

學生:以退為進,犧牲我一個人的尊嚴,保護全家不受牽連。

學生:我保住命,有朝一日才能回家團聚啊!

③再次追問女學生:林沖這么“忍”是想回去和你們團聚啊,他是你心中的理想丈夫形象嗎?

有的女生:是的,林沖挺不容易的,忍不一定是慫,有時候是深思熟慮后的長久打算,更深遠的擔當。(有男生感嘆:男人不容易啊!)

有的女生:不是,林沖應該與我溝通,我要的是心靈相通的丈夫。林沖應該在走之前跟我講清利害關系,以及心中打算,我會和他同甘共苦,而不是用一紙休書來保全我。我覺得這樣做是對我的傷害。

在這個環節里,教師追問①引導學生積極思考解決之道,學生能想出很多聰明的辦法,這與他們的生活閱歷息息相關。在積極為林沖想辦法的同時,也真正走進了林沖的內心世界,達成對林沖的“忍”的深入理解。在此基礎上,教師再次追問女生,引發了學生對“忍”的辯證思考,提高智慧;第二位女學生甚至能聯系自己,從妻子的角度來認識林沖之“忍”,并提出解決之道,這是學生生活的智慧在課堂上的升華。

總而言之,三種方法各有側重,但在課堂上是有所取舍,靈活運用,融為一體的。

三、三維課堂的成效與反思

思維是要訓練的,需要在語文課上日積月累地訓練,而三維課堂正是進行訓練的主陣地,它是有質、有范、有品的課堂。

1.有質

這是有質量的課堂。它激活了學生的思維,擴展了教師的思維。思維的動態發展、曲線修正,使課堂呈現出力度、廣度和深度。

堅持這樣的課堂,學生能力的提高也會直接體現在考試成績上。筆者高一一直堅持這樣的課堂,所帶班級高一統考成績平均分和入學語文平均分相比,其凈差量均為正值,這在全校都是獨一無二的。

2.有范

三維課堂逐漸成為一種教學模式,吸引著更多的教師學習、實踐、推廣。筆者學校多位教師的公開課獲得好評,而筆者也在實踐中不斷進步,以此為基礎進行創新設計,一舉在全國“創新杯”說課大賽中榮獲一等獎。

實踐中,我們也力求讓教學課程化,對文本深入挖掘,產生新的文本,以新文本為支點,形成新的思維碰撞平面,使三維落地。

3.有品

教師深耕課堂,學生深度學習,既關照了現實,又指向了未來。在課堂上,學生在將知識轉化為能力,既有學科的能力,又有解決生活問題的能力,進而養成自身素養,提高品味。

這就是三維課堂給予教師和學生的變化,筆者喜歡這樣的課堂,也將一直研究深入下去。

參考文獻:

[1]鄧勝興,姚鳳娟,王林發.教師課堂提問的技巧與策略[M].重慶:西南師范大學出版社,2017.

[2]包建新.語文教學設計與案例分析[M].杭州:浙江大學出版社,2017.

(作者單位:杭州市富陽區職業教育中心)