學習架構:深度學習靈活性表達

彭紅超 祝智庭

[摘? ?要] 針對深度學習的靈活性訴求,研究嘗試構建一種靈活的框架形式——學習架構。為此,研究從“架構”的詞義以及其在建筑學領域與計算機科學領域的含義入手,經過兩次探究分析并類比教學結構的定義提出了表征靈活性的學習架構界定。之后研究論述了三種現有學習架構模型,并從深度學習特征的角度進行解析,得出它們最多只能關注深度學習某方面特征的結論。基于這些認識,研究構建了一種能夠表征學習任務、學習活動、學習進程、教學決策四方面靈活性的深度學習架構模型,并論述了其理念機制。希望研究能夠加深學者對學習架構的認知,為深度學習的研究提供新方向。

[關鍵詞] 學習架構; 深度學習; 靈活性; 架構模型; 智慧課堂

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

一、引? ?言

受核心素養教育理念與框架的影響以及AlphaGo戰勝李世石事件的刺激,教育中的深度學習受到前所未有的關注和推崇[1]。前期,本研究團隊探析了深度學習四十余年(1987—2019年)的研究及發展,發現國內外的深度學習研究各有特色(國內側重結果、國外注重過程),但二者均沒有關注它的靈活性問題;還發現靈活性是深度學習的訴求,這一訴求已觸及教與學的頂層框架結構的變化,雖然具有挑戰性,但學習架構(Learning Architecture)能夠作為一種可能的有效途徑。對于學習架構,目前國內外極少有學者研究,成果也屈指可數,并且已有的學習架構界定含糊不清。對此,本研究先從“架構”的詞義以及其在建筑學領域與計算機科學領域的含義入手,經過兩次探究分析并類比教學結構的定義得到學習架構的界定。之后在直觀感知與分析現有經典模型的基礎上,構建了一種深度學習架構模型,并論述了其理念機制與智慧課堂的賦能支持。希望本研究能夠加深學者對學習架構的認知,為深度學習的研究提供新方向。

二、學習架構界定

(一)初探:頂層設計的框架結構

在漢語詞典中,“架”指“用作支撐的東西”,“構”指“組合、造”,因此,架構(Architecture)指將起支撐作用的東西組合起來及其形成的框架結構。這和建筑學的定義一致,即架構是規劃、設計和建造建筑物或任何其他結構的過程和產物[2]。類比于此,有學者提出,學習架構即是指學習設計的過程和產品[3]。這個界定涵蓋的范圍太過寬泛且過于模糊,無法為學者與教師呈現學習架構的樣貌。但除此之外,本研究團隊沒有發現更明確清晰的界定。因此,有必要對學習架構進行重新界定。

鑒于類比建筑學得到的學習架構界定不足以促使學者與教師對其有清晰的認識,本研究嘗試從計算機科學領域入手探究其含義。在計算機科學領域,架構特指軟件架構,作為一種隱喻,它同樣類比于建筑學領域中的架構,但比上述學習架構的界定更有操作性。具體來講,軟件架構是一種頂層設計結構[4],涉及對軟件系統的構成要素、要素間交互、要素編組模式及模式約束條件的描述[5]。作為軟件系統及其開發的藍圖,它為設計團隊需要執行的任務做出了規劃。

學習的系統觀已得到教育界的認可,基于此,學習架構也可以類比于軟件架構,將其定位于學習系統的頂層設計結構。與軟件架構類似,學習架構同樣只是一種框架結構,為教學設計提供設計藍圖(如學習材料與學習任務的設計),它并不對填充到框架中的“磚瓦”做特定限制,如不限定學習材料的呈現形式、書桌的形狀與擺放等。

(二)再探:靈活的框架形式

類比于軟件架構,學習架構同樣關注學習要素。教學結構通常以教師、學生、內容(或教材)、媒體四個構成要素的相互作用來表征教學進程結構的穩定性[6]。考慮到學習架構是對教與學靈活性的表征,本研究從學習任務、活動、進程、決策等影響要素的相互作用來界定與構建學習架構。這樣做的好處是,教學結構與學習架構作為教與學的某類二元性特征,可以像立體聲中的左右聲道一樣,相互協調發揮作用,而不是非此即彼。這在課堂教學中具有現實意義,穩定性有利于教師組織教學,提高教學效率;靈活性有助于學生認知投入,提高學習深度。

“學習架構是對教與學靈活性的表征”,這是文獻內容分析得出的結論。研究發現,在為數不多的文獻中,學習架構以“靈活性”為最突出的特征,基于此衍生出的靈活學習模式即是良好的佐證[7]。這種學習模式的靈活性恰好同樣以教與學的影響因素為基礎(而不是構成要素),見表1第一列。每個要素都是一個連續統(Continuum),連續統左端、中間、右端的三個特征值,見表1。“靈活性”即是通過各要素在各自連續統中的取值得以體現。受此啟發,本研究認為,學習架構的靈活性也可以由各教與學影響要素的不同取值來體現。不同的取值形成了不同形式的框架結構,這一點圖4給出了直觀的表征(中間圓圈的旋轉,導致四個要素圍成的框架結構發生了變化)。

從深度學習的角度來看表1,很容易發現,連續統的左端符合淺表學習特征,右端符合深度學習特征,這樣,影響要素各自取值后,便直觀地表征出了當前的學習距離深度學習有多遠。這即是學習架構以影響要素為基礎的另一個好處:幫助理解學習的深度。當然,還有一個更為顯而易見的好處:對學習過程及結果的影響敏感,即影響要素的變化很容易引起學習過程與結果的相應變化。

(三)界定:學習架構定義

綜上分析,便可得出對學習架構的清晰認識:學習架構是一種靈活的頂層學習設計框架結構,其靈活性通過影響教與學的多個要素的取值來體現。何克抗教授指出,教學結構是指在一定的教育思想、教學理論、學習理論指導下,在某種環境中展開的,由教師、學生、教材和教學媒體這四個要素的相互聯系、相互作用而形成的教學活動進程的穩定結構形式[6]。對照這一定義,本研究在以上認識的基礎上,提出了學習架構的定義:學習架構是指在教與學理念(教育思想、教學理論、學習理論等)的指導下,在某種環境中展開的,由任務、活動、進程、決策等影響要素相互聯系、相互作用而形成的教與學模式的靈活的框架形式。

在這一定義中,能夠非常清晰地看出它與教學結構的聯系與區別。聯系:(1)都基于某種學習環境;(2)都屬于宏觀頂層設計層面,位居教學模式上位;(3)都關注教與學的核心要素及其聯系與作用。區別:(1)學習架構關注影響要素,而教學結構關注構成要素;(2)學習架構關注教與學的靈活性,而教學結構關注穩定性(但二者并非相左,更不互斥)。

三、學習架構現有模型解析

鑒于學習架構未被人們熟知,且上述定義只是抽象界定,接下來,筆者進一步解析三種有代表性的學習架構模型,直觀呈現其樣貌,這將有助于學者與大眾更好地認知學習架構。

(一)面向參與的學習架構模型

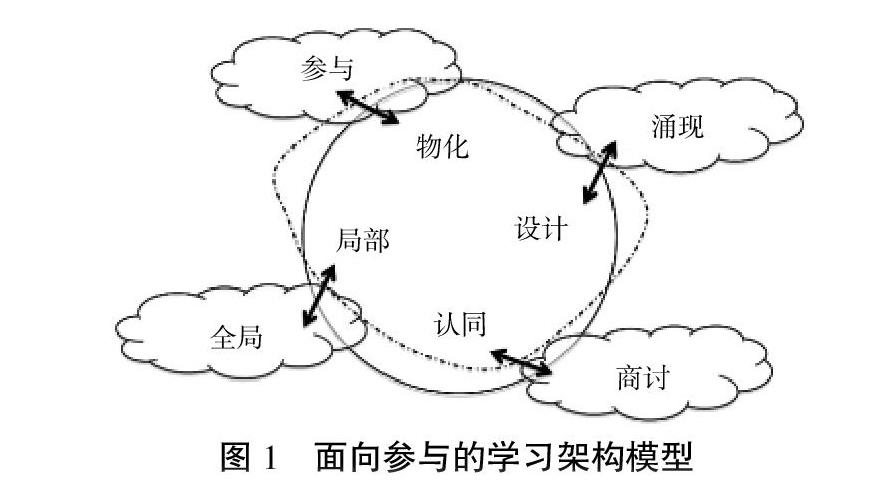

哈佛大學教授溫格(Wenger)認為,學習是一種社會參與的過程[8],基于此觀點,他構建了一種學習架構模型來指導此類學習的設計。該學習架構模型包含四對二元性元素:參與(Participation)與物化(Reification)、設計(Designed)與涌現(Emergent)、認同(Identification)與商討(Negotiability)、全局(Global)與局部(Local)[3]。之所以采用此四對二元性元素,是因為溫格認為它們可以捕獲到學習設計的四類基本問題:意義、時間、空間、權力[8]。學習事件的意義通過參與和物化的相互作用得以展現;時間可以設計,但學習事件是涌現的;學生參與活動的空間是局部的,但受全局的影響;權力(如話語權)通過個人認同和對這種認同的商討得以體現。由此角度看,這些元素定義了解決設計問題的可能的方法空間:通過解決此四對二元性元素關注的問題,即可完成學習設計。另外,溫格指出,每對二元性元素的兩個維度(如參與和物化)均不是互斥的,它們可以相互均衡和協調來共同影響學習質量[8]。斯坎蘭(Scanlan)對溫格的學習架構進行了修正和圖式化[3],如圖1所示。圖中的雙向箭頭表示二元性元素的兩個維度的不同與關聯,虛線表示二元性元素間的關聯,也就是說,學習設計時,不僅要關注各元素的內部問題,也要考慮彼此之間的關聯。

溫格的學習架構比較符合本研究對學習架構的界定:用于指導學習設計的靈活的框架形式,其中,靈活性體現在對每對二元性元素的兩個維度的均衡和協調中。遺憾的是,它并沒有得到廣泛的關注和認可[9]。

(二)面向學習空間的學習架構模型

IMS全球學習聯盟總裁艾貝爾(Abel)、EDUCAUSE學習創新協會主任布朗(Brown)等人基于學習系統的構成要素構建了一種新式學習架構[10]。由于這種架構面向聯通學習的學習空間構建,所以它主要考量學習環境、學習工具與內容、企業級后臺系統、其他傳統的相關應用程序等構成要素,如圖2所示。該架構中的這四類要素均側重于軟件,這是由于聯通學習需要將人、資源、內容連接在一起(倡導者認為這可以增大學習機會和有意義的學習體驗[11]),而軟件能夠在提供專業學習服務的同時,為這種聯通提供接口。艾貝爾等人認為,無論軟件是無縫集成還是松耦合的數據交換,均需基于一套開放的標準與服務,它將學習系統的各構成要素關聯在一起,因此,該架構以此類標準與服務為中心。

由于這個架構以開放的標準與服務為核心與基礎,因此,也被稱之為“開放式架構”,它不僅可以實現各類軟件“即插即用”式的集成,還可以實現不同學習空間之間的應用程序或數據的共享。具體來講,它有敏捷性、個性化、靈活性三大特征。與溫格的學習架構類似,IMS學習架構的靈活性具體體現在各要素中軟件、工具、系統或應用程序的個性化集成與變更。

(三)面向學習體驗的學習架構模型

面向學習體驗的學習架構比較有代表性的當屬可汗實驗學校(Khan Lab School,KLS)的學習架構,其關注學習體驗的結構化設計問題[12],包含促進學習體驗結構化的六個維度,分別是學生的獨立水平、學生能動性、拓展學年/學習日、混齡/同儕學習、社群學習、學習空間,如圖3所示。學生的獨立水平是分組的依據,與按照年齡或能力分組相比,這種分組能為學生的成長提供更多的自主性支持。學習能動性關注如何促使學生“擁有”自己的學習,如設定有意義的目標、并對自己的學習與個人發展負責。拓展學年/學習日將學生的沉浸式學習延展到了假期,為學生提供更多的時間和機會利用學校空間來完成目標。混齡/同儕學習旨在促使學生相互學習、相互教導(主要是年長的學生教授年少的學生),并促進協作關系和其他有效關系的建立。社群學習為學生提供更多的學習機會,如演講、實地研究、社區服務、與其他成員互動交流。學習空間為以學生為中心的學習體驗提供支持環境。

KLS學習架構下的學習方法是個性的、體現學生主動性的。學習體驗根據學生的學習路徑和步調定制,并且每位學生的教育都由學生與KLS團隊共同開發和塑造。學生有一半的時間通過項目進行學習,所有項目均跨學科并注重對現實問題解決方案的探究,這樣的學習架構可以促進深度學習結果的產生[13]。遺憾的是,目前KLS并沒有對它的學習架構進行詳細、深入的探究。

(四)構建深度學習架構的需求

深度學習不僅注重學習過程的深度,也注重學習結果的深度,它具有四個特征:(1)深度參與學習;(2)采用高級學習方略;(3)注重高階知能的發展;(4)基于理解為遷移而學。而上面的學習架構最多只關注了深度學習的某個方面:溫格的學習架構有利于促進學生參與學習[8];IMS的學習架構旨在指導學習空間的互聯互通設計[14],并沒有證據表明它能促進深度學習;KLS的學習架構可促使高階知能的發展[13]。為更好地促進智慧課堂中的深度學習,構建專屬的深度學習架構是有必要的。

四、深度學習架構模型設計

(一)模型關注的要素

香港大學教育心理學教授比格斯認為,深度學習是以任務為中心且任務適當的方法[15]。根據此觀點,本研究從“學習任務”及其相關要素“學習活動”“學習進程”“教學決策”出發來設計深度學習架構模型,如圖4所示。這四個教與學影響要素的相互關系如下:學習活動是學生為了較好地完成學習任務所進行的操作或行為;學習進程是由學習活動編列表征的學習過程與發展變化;教學決策是對學習進程模式的判定,主要判定當前的學習是否有問題或潛在問題[16],如果有問題,應該如何修正學習任務。

根據斯金納“有機體永遠正確”的論斷,學生的響應總是合法的。所以,如果學習進程顯示學習存在問題,那么出問題的地方不會是學生的學習活動,而應該是學習任務。按照這一邏輯,教學決策只需判定如何修正學習任務即可,不需要在學習活動方面下功夫。學習任務與評估任務不同,它含有教學策略與教學活動的理念,主要功能是為學生提供學習支架,這對于深度學習來說是必要的:深度學習追求的遷移對于初學者來說非常困難,他們缺少專家用于解決新問題的圖式,容易因不知所措而導致學習失敗。學習活動是學生參與的表現,高參與度的學生更有可能利用高階思維技能以產生深度學習結果[17]。在課業重、時間有限的課堂教學中,知能深度和廣度如何權衡是實現深度學習的關鍵。由此角度看,學習進程以這兩個維度進行組織要比按照先后順序組織更有價值。

當然,另外兩個教與學影響要素——目標、評估也很重要,它們為深度學習提供導向,本研究將二者放在深度學習架構模型中間,并分別用表盤刻度與指針來比喻二者的地位和作用,如圖4所示。

(二)各要素的二元屬性

受溫格深度學習架構的啟發,面向智慧課堂的深度學習架構的靈活性也通過各要素的均衡和協調來體現。

1. 任務的有效性與趣味性

學習任務是深度學習主要的學習內容,學生能夠按照需求自主決定學習內容是靈活性的一個重要維度[18]。在深度學習中,學習任務的有效性和趣味性是教師提供可選擇的內容時需重點關注的兩個屬性。前者保證課堂的效率,后者助力于學生的深度參與。

課堂教學的效率是深度學習需要十分注重的一面,否則難以有時間來培育高階能力及其遷移應用。在深度學習中,課堂效率可以通過學習任務的有效性來體現,它一般以促進學生向目標發展的勝任力來衡量。有調研表明,與現實的關聯可以促進學習任務有效性的提升[19]。它讓學生有機會解決現實(或模擬現實)中的真實問題,促進其感知課程的效用價值。研究表明,將教學與現實事件關聯能在學科知識、復雜問題解決能力與審辨思維能力的培育方面獲得顯著的效果[20],當中小學生在課堂上從事現實中的任務時,學習成績會顯著提高[21]。

研究表明,當學生認為課程有趣、令人愉快的時候,課程的內在價值即被感知[22],這種感知有助于促進學生參與、引發深度學習[17]。挑戰性是提升任務趣味性的有效策略,它不但能夠引起學生參與學習的興趣[23],也能夠維持這種興趣[19],當這種挑戰與學生的能力相匹配,讓學生通過努力即可完成任務時,它還能夠促使學生產生忘我的“心流”體驗[24]。雖然,挑戰與能力匹配在傳統課堂中難以做到,但在技術賦能的智慧課堂環境中,這已成為智能設備能夠自動處理的例行事務,在此基礎上,智能設備還能提供個性化的推薦服務。

2. 活動的自主性與指引性

學習活動是學生參與學習的表現,而靈活的參與是靈活學習的一個重要特征[25]。在深度學習中,學習活動的自主性和指引性是為學生提供靈活參與的機會時需要考慮的兩個屬性,前者有利于促使學生采用深度/高階學習方略[26],后者有利于教師護航學生成功地實現深度學習。

研究表明,自主性(體現個人能動性、主動性,但不排斥他人的幫助)會讓學生相信自己的行為是內在發起的,這會更加激勵學生去學習[27]。自主支持也會讓學生更加偏好于更具有挑戰性的任務,更愿意為理解付出更多的努力[28],實現深度學習結果。智慧課堂的全數據把脈與學情即時反饋可促使教師更為放心地將更多主動權交給學生,讓學生進行或簡單或復雜的學習活動,可以簡單到止而思、復雜到論壇式劇演,如圖5所示。

圖5? ?主動學習活動連續統

雖然研究表明,相比教師控制的學習活動,學生更愿意參與他們自己控制的活動[29],但在深度學習中,學生容易因不知所措而導致學習失敗,并且受自我意識和學習經驗水平的限制,中小學生自主活動的有效性均可能處于低水平。因此,對學習活動進行適度的指引或提示是必要的。提示或指引不是答案或答案的注解,而是促進學生學習的點撥、專家咨詢渠道等。考慮到不同學生會需要不同的指引,智慧平臺中的指引內容可以先隱藏,只有學生點擊相應區域才顯示,而紙質的指引可以像刮獎卡那樣,用特殊油墨遮住,如果學生需要,可以刮開“獎品”。這樣做的好處是,學生可以自己掌控是否需要教師指引。

3. 進程的無序性與有序性

由于學生個體特征與需求的差異,上述兩方面的靈活性極有可能導致學生的學習進程不一樣,這種無序狀態極大地增加了教學難度。因此,深度學習架構還應關注學習進程的有序性與無序性這兩個屬性間的協調,前者有利于滿足教師統一化教學的需求,后者有利于滿足學生的個性化學習訴求。

雖然布魯姆目標分類學是按照認知復雜度排列的,但布魯姆及其團隊承認知能不是線性發展的[30]。研究表明,初學者在學習高階知能的同時發展基礎知能,更有利于基礎知能的發展[31];以創造為靶向的發展模式(一種非線性模式)可以使學生的成績從20多分提升至70多分[32];直接從創造入手,在實現設計或達成創造的過程中實現布魯姆較低階知能(即“下沖式”的線性模式)具有良好成效[33]。由此可知,無論何種發展模式,均能夠取得良好的學習效果。所以,學生可以按照自己的需求或喜好選擇任何順序完成學習任務,實現深度學習。這種個性化的路徑,在班級視角下會呈現出學習進程無序性的狀態。

在我國大班制課堂中,進程的無序性會給教師極大的教學壓力與挑戰,對深度學習更是如此。雖然大數據技術可以幫助教師處理一些個別化問題,但這沒有讓學習進程變得有序。進程的有序性可以借助“冗余”的學習任務來實現,即多次重復欲傳達的核心知識與概念,而非任務本身,如本身的圖文描述與形式。冗余任務散落在學習任務集或編列中,這樣,每當學生完成某個冗余任務,便又學了一次之前學過的核心知識或概念。由此,無論學生按照何種順序學習,只要開始執行冗余任務,就進行了一次迭代學習。這種迭代式的學習進程是有效的學習途徑[19],一般常見的迭代有“整體—部分—整體”“學習—做—反思”等反復式迭代。

4. 決策的數據驅動與數據啟發

面對龐大的教育數據,教師無法直接分析,而智慧課堂提供的個性化決策服務還無法顧及教與學的方方面面。為向學生提供更為精準的適切服務,深度學習架構的靈活性還需關注教學決策的數據驅動和數據啟發兩個屬性。

數據驅動的決策以收集到的教與學全過程數據為引導,其過程一般是自動化的,少有人員參與。相比基于教師經驗的決策,它更有解釋力,并且充分利用機器的智慧計算優勢,迅速而精準地對學生的學習情況作出明智的判定。數據驅動的決策可以實時給予師生學習反饋,這是促進學生深度參與、實現深度學習結果的一個關鍵因素[34]。這種反饋先提醒學生當前存在的學習問題/潛在問題,然后推薦一個更為合適的學習任務列表[35]。學生可以根據自己的情況選擇其中一個任務來學習,這為學生提供了更多體現主動性的機會。

數據啟發的決策以數據為直覺或經驗的證據,過程中,教師會根據數據模式提供的線索按圖索驥,即啟發式探究。容易看出,數據啟發決策主張發揮教師的智慧,促使教師利用數據露出的端倪去探究,而不是由數據驅使教師來決策。這可以有效避免數據驅動容易導致局部最優化(全局可能更糟),甚至向背離目標的方向發展的風險。依據人機協同的理念,數據啟發與數據驅動可以在深度學習中合理分工與協作,前者用于解決全新問題或情感問題的決策,后者用于解決簡單或重復性問題的決策。當然,為了做出更精準的啟發式決策,觀察、與學生交流、家庭隨訪也是必要的。

五、靈活性的體現

上述深度學習架構各要素中的二元屬性雖然有對立的一面,但并非互斥。它們可以像立體聲中的左右聲道一樣相互協調與平衡,共同促進學生深度學習。

在課堂教學中,深度學習架構靈活性的體現需要兩個條件:(1)有可選的學習任務;(2)有自主學習的機會。

教學設計時,教師需設計不同類型的學習任務,特別是選做和選擇性必做任務,學生根據自己的實際需求與偏好主動選擇。有時有效性和趣味性難以兼顧,花邊任務也是允許的(加涅等人將有趣但無關材料稱之為花邊[36])。與評估任務不同,學習任務含有學生需要進行的可操作性學習活動、啟發性提示。部分活動與提示以隱式方式呈現給學生,是否接受這些指引由學生自己掌控。

教學過程中,學生能夠自主學習,有機會完成自己選擇的學習任務并按自己接受的學習活動與提示學習。自主學習中教師需要針對學生涌現出的問題給予指引與點撥,為深度學習保駕護航。學生的自主性越強,表現出的學習進程越有別于其他學生,整個班級學生的學習進程越無序。針對這種情況,教師事先設計的冗余任務能夠讓進程變得有序(僅對教師而言),通過控制冗余任務的數量,控制學生迭代學習次數,通過規定冗余任務的完成順序,限定認知發展路徑。對于學生學得如何、有何問題、該如何給予幫助的決策,教師需要即時判定機器是否有個性化決策、審核是否合適。如果合適,則采用機器的決策方案;如果不合適,則教師需自行設計決策方案;如果介于兩者之間,則需修正不合適的部分,補充缺失的部分。這樣決策的靈活性便體現在決策是由教師人工完成、智能機器自動完成還是教師與智能機器一起完成。

六、結? ?語

本研究借助計算機科學領域中軟件架構的理念,類比于何克抗教授關于教學結構的定義,將學習架構界定為在教與學理念(教育思想、教學理論、學習理論等)的指導下,在某種環境中展開的,由任務、活動、進程、決策等影響要素相互聯系、相互作用而形成的教與學模式的靈活的框架形式。該界定通過關注影響要素(教學結構關注構成要素)來表征教與學的靈活性,與教學結構并非互斥。之后,本研究解析了三種有代表性的學習架構模型,在此基礎上,構建了一種深度學習架構模型,主要包括學習任務、學習活動、學習進程、教學決策四大要素,它們均具有二元屬性,每對二元屬性像立體聲中的左右聲道一樣,通過相互協調來表征各要素的靈活性。實現深度學習靈活性,離不開智能技術賦能的課堂環境的支持,后續,本研究團隊將繼續深入探究,以期提出更為完備的賦能機制。

[參考文獻]

[1] 祝智庭,彭紅超.深度學習:智慧教育的核心支柱[J].中國教育學刊,2017(5):36-45.

[2] Wikipedia.Architecture[EB/OL].(2019-02-23)[2019-02-23].https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture#cite_note-3.

[3] SCANLAN M. A learning architecture:how school leaders can design for learning social justice[J].Educational administration quarterly,2013,49(2):348-391.

[4] CLEMENTS P, BACHMANN F, BASS L, et al. Documenting software architectures:views and beyond[M].2nd ed.Boston:Addison-Wesley,2003.

[5] SHAW M, GARLAN D. Software architecture:perspectives on an emerging discipline[M]. Englewood:Prentice Hall,1996.

[6] 何克抗.E-learning與高校教學的深化改革(下)[J].中國電化教育,2002(3):11-14.

[7] Flexible Learning Advisory Group.2008-2011 Australian flexible learning framework strategy [R/OL].(2007-08-10)[2019-02-13].https://

technologytwitter.typepad.com/westcoasttafe/files/2008_2011_Framework_Strategy.pdf.

[8] WENGER E. Communities of practice:learning,meaning,and identity[M]. Cambridge:Cambridge university press,1999.

[9] SHEEHAN D, JOWSEY T, PARWAIZ M, et al. Clinical learning environments:place,artefacts and rhythm[J].Medical education, 2017,51(10):1049-1060.

[10] ABEL R, BROWN M, SUESS J. A new architecture for learning[J].EDUCAUSE review,2013,48(5):88-90,92,96,98,100,102.

[11] ITO M, GUTI?譩RREZ K, LIVINGSTONE S, et al. Connected learning:an agenda for research and design[M]. Irvine,CA:Digital Media and Learning Research Hub,2013.

[12] Khan Lab School. Architecture of learning[EB/OL].[2019-01-02].https://khanlabschool.org/learning-design/architecture-learning.

[13] Khan Lab School. Academic & character outcomes[EB/OL].[2019-01-02].https://khanlabschool.org/learning-design/academic-character-outcomes.

[14] IMS Global Learning Consortium. What interoperability will next generation digital learning environments (NGDLEs) require?[EB/OL].[2019-01-06].https://www.imsglobal.org/article/what-interoperability-will-next-generation-digital-learning-environments-ngdles-require.

[15] BIGGS J B. From theory to practice:a cognitive systems approach[J].Higher education research and development,1993,12(1):73-85.

[16] 彭紅超,祝智庭.以測輔學:智慧教育境域中精準教學的核心機制[J].電化教育研究,2017(3):94-103.

[17] FLOYD K S, HARRINGTON S J, SANTIAGO J. The effect of engagement and perceived course value on deep and surface learning strategies[J].Informing science:the international journal of an emerging transdiscipline,2009,12(10):181-190.

[18] NIKOLOVA I, COLLIS B. Flexible learning and design of instruction[J].British journal of educational technology,1998,29(1):59-72.

[19] WIGGINS G, MCTIGHE J. Understanding by design[M].2nd ed.Alexandria,VA:Association for Supervision and Curriculum Development,2005.

[20] HUBERMAN M, BITTER C, ANTHONY J, et al. The shape of deeper learning: strategies, structures, and cultures in deeper learning network high schools[R/OL].(2014-09-15)[2019-01-06].https://www.air.org/resource/shape-deeper-learning-strategies-structures-and-cultures-deeper-learning-network-high.

[21] NEWMANN F M, BRYK A S, NAGAOKA J K. Authentic intellectual work and standardized tests:conflict or coexistence? Improving Chicago's schools[R].Chicago:Consortium on Chicago School Research,2001.

[22] HULLEMAN C S. The role of utility value in the development of interest and achievement[D].Madison,WI:University of Wisconsin-Madison,2007.

[23] BRONFENBRENNER U. The ecology of human development:experiments by nature and design[M]. Cambridge:Harvard University Press,1979.

[24] CSIKSZENTMIHALYI M. Flow:The psychology of optimal experience[M]. New York:Harper Perennial,1990.

[25] HART I. Learning and the 'F' word[J].Educational media international,2000,37(2):98-101.

[26] HARTER S. Pleasure derived from optimal challenge and the effects of extrinsic rewards on children's difficulty choices[J].Child development,1978,49(3):788-799.

[27] ALDERMAN M K. Motivation for achievement:possibilities for teaching and learning[M].New York:Routledge,2013.

[28] GROLNICK W S, RYAN R M. Parent styles associated with children's self-regulation and competence in school[J].Journal of educational psychology,1989,81(2):143.

[29] REEVE J, JANG H. What teachers say and do to support students' autonomy during a learning activity[J]. Journal of educational psychology, 2006,98(1):209.

[30] ANDERSON L W, KRATHWOHL D R, AIRASIAN P W, et al. A taxonomy for learning,teaching,and assessing:a revision of Bloom' s taxonomy of educational objectives,abridged edition[M].White Plains,NY:Longman,2001.

[31] THARP R G, GALLIMORE R. Rousing minds to life:teaching, learning, and schooling in social context[M].Cambridge,UK: Cambridge University Press,1991.

[32] 祝智庭.智慧教育新發展:從翻轉課堂到智慧課堂及智慧學習空間[J].開放教育研究,2016,22(1):18-26.

[33] NELSON D. Design-based learning in action in K-12 classrooms[EB/OL].[2019-01-03].https://www.cpp.edu/~dnelson/classroom.html.

[34] LYNCH R, MCNAMARA P M, SEERY N. Promoting deep learning in a teacher education programme through self-and peer-assessment and feedback[J].European journal of teacher education,2012,35(2):179-197.

[35] 彭紅超,祝智庭.人機協同決策支持的個性化適性學習策略探析[J].電化教育研究,2019,40(2):14-22.

[36] GARNER R, GILLINGHAM M G, WHITE C S. Effects of 'seductive details' on macroprocessing and microprocessing in adults and children[J].Cognition and instruction,1989,6(1),41-57.