初中化學解題中的常見錯誤原因分析

王 鋒

(江蘇省蘇州市常熟市孝友中學 215520)

隨著課程改革的實施,學科教學質量成為了衡量一個學科教學情況的重要指標,其中,主要包括教師的教學完成情況和學生通過做題的檢驗情況,其中學生解體質量的高低是檢驗教師教學水平和學生學習狀況的重要指標,分析學生的解題狀況,能夠發現學生在教學中存在的多種問題,教師根據這些問題發生的原因,采取一些預防性的措施,能夠有效改善學生的認知能力,提高課堂教學效果.每年中考后,考試院都會對學生的中考試題進行分析,了解此次出題的難度和不同地區化學教師的教學情況,從而有針對性的對不同地區的化學教學提出相應的干預策略.在化學教學中,教師要通過相應的練習對學生的錯題進行分析,找出學生的問題所在,把握學生的學習弱點和教學難點,從而反思自己的教學,提高課堂教學效果.

一、問題設計

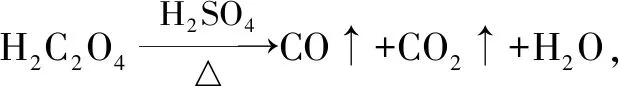

(1)通過上圖會發現在A、B兩個裝置內都裝有濃硫酸,請回答A、B兩個裝置中濃硫酸的用途是否一致?如果不一致請分別說明它們的用途.

(2)在裝置C中發生了什么樣的化學反應?請通過化學方程式的形式寫出來.

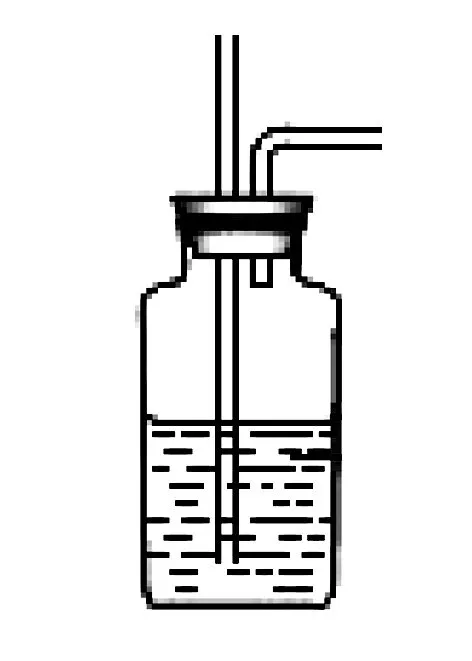

(3)為驗證該反應后生成的產物,小明覺得應該在A、B兩個裝置之間再加一個如圖所示的洗氣瓶裝置,請問該洗氣瓶中應該加入什么樣的溶液?該溶液在整個實驗中起著什么樣的作用?

(4)將實驗中生成的一氧化碳和二氧化碳通入水中,再向水中滴入紫色石蕊試液,能夠使紫色石蕊試液變紅色的溶質的化學式是什么?

二、答題情況分析

這一問題在復習課中出現,難度相對較小,但是除去第二題以外,其它三個問題學生的出錯率較高.為了便于問題的分析,可以采用頭腦風暴的方式,讓學生圍繞這三個問題進行討論.

在問題一中,很多學生將濃硫酸也列入了反應物的行列,通過學生的回答發現,將濃硫酸納入反應物行列的學生將題目中“用草酸和濃硫酸混合加熱來制備一氧化碳”的描述誤認為濃硫酸也參與反應.為了糾正學生的錯誤思維,引導學生形成正確的思維方式,教師可以引入二氧化錳與高錳酸鉀加熱制備氧氣的實驗,通過類比,讓學生回憶二氧化錳的作用,學生就會非常容易想明白,原來濃硫酸和二氧化錳的作用是一致的,都是用來作催化劑.之后,教師總結:如果某一物質是作為催化劑出現在化學反應當中,那么在化學方程式中,它會出現在反應箭頭的上方.

在第三問中,很多學生認為增加的洗氣瓶中應該放入澄清的石灰水,其原因是因為草酸和濃硫酸在加熱反應中生成了二氧化碳,應該使用澄清的石灰水來證明.此時,教師可以引導學生再次將問題的最后幾句話讀一遍,認真體會題目中“下圖所示為該反應制取一氧化碳氣體的裝置,在裝置的后方設置了氧化鐵的還原裝置,利用一氧化碳的還原性來還原氧化鐵,并檢驗反應產物”的涵意.通過再次回顧問題,學生就會發現該實驗用來檢驗的是CO還原氧化鐵的產物,而不是檢驗草酸分解的產物.究其原因,很多學生表示,在看到題目中的CO2就想當然的認為是檢驗草酸反應產物中的CO2,另外,題目中提出“為了驗證該反應后的產物”,就很快想到了在洗氣瓶中加入Ca(OH)2來檢驗CO2.

教師繼續引導學生思考:那么在整個實驗裝置中的D部分,應該加入什么物質?此時學生就知道該處的裝置是用來檢驗CO還原氧化鐵的產物CO2的.繼續提出問題:那么在A、B之間加入洗氣瓶中的溶液應該是什么?它的作用是什么?學生回答:“草酸和濃硫酸加熱反應中會有二氧化碳生成,會影響后面CO還原氧化鐵的效果,所以,A、B之間洗氣瓶的主要作用就是用來去除CO2的,所以該處洗氣瓶中應該裝有NaOH溶液”,教師緊跟著提問:“為什么這里不能夠使用Ca(OH)2溶液?”.“Ca(OH)2溶液的溶解度太小,難以完全吸收反應生成的CO2”.此時,教師又引導學生回顧了溶液溶解度大小的問題,讓學生的思考更加全面.

在第四問中,很多學生寫成了CO2,為引導學生改正,教師提出問題:CO2能夠和水發生反應生成碳酸,那么CO2和碳酸那個能夠使紫色的石蕊試液變紅色?紫色的石蕊試液之所以變紅色是因為遇到了酸性的物質,CO2并不呈現酸性,而是它與水發生反應后生成的碳酸呈現出酸性,使得紫色石蕊試液變紅色.另外,還有部分學生出現錯誤的原因是因為沒有看清楚題目要求,受以前所做過的思維定式的影響,將化學式寫成了化學方程式,

三、解題錯誤原因分析

從非智力方面的因素來看,部分學生出現解題錯誤原因在于態度不端正,沒有認真讀題,發現題干稍長的問題就失去耐心.有些學生由于沒讀清題目要求,外加做過相似的問題,會想當然的去填寫問題的答案.

從知識能力的角度來看,學生出現解題錯誤的因素較多.第一,部分學生不能夠準確把握題目中的關鍵詞,審題不清,難以把握出題者的意圖.第二,部分出錯學生對化學的相關概念和規律把握不準確,他們想當然的認為混合加熱的物質都是反應物,也不知道導致紫色石蕊試液變紅色的根本原因.第三,刻板印象留在大腦中的題目印記導致負遷移,很多學生拿到問題后,一看相貌相似,就會利用頭腦中那些模糊的記憶片段去解決現在的問題,實際上,這兩個問題是“形似質異”,導致做題出現錯誤.如:在第三問中并沒有明確提出要檢驗什么產物,學生要認真閱讀題目才能夠清楚,在平時的做題當中,常用Ca(OH)2溶液去檢測CO2氣體的產生,所以很多學生一拿到題目就想到了利用Ca(OH)2去消除草酸分解產生的CO2氣體,受“形似質異”問題負遷移的影響,導致了解題錯誤.第四,對化學中相似的詞語、物質、句子細節把握不準,在第三問中,很多學生出現解題錯誤,主要原因就是沒有搞清楚Ca(OH)2和NaOH溶液的特點.Ca(OH)2的溶解度較小,能夠與CO2反應生成白色的沉淀物質,只適合用來檢測CO2氣體.NaOH溶液的溶解度較大,但是與CO2氣體反應并沒有明顯的反應現象,只適合用來吸收CO2氣體.學生只有把握準確兩種相近物質的特性,才能夠準確完成解題.第五,學生對部分化學知識掌握不全面,對知識死記硬背,根本不理解.如,有的學生在問題中看到Ca(OH)2的第一反應就是用來檢測CO2氣體的存在,而有的時候,還可以借助Ca(OH)2來檢測尾氣中的CO2是否消耗殆盡.還有的學生一看見CO2就用Ca(OH)2,根本不知道什么目的.

四、應對策略

1.提高學生的審題能力,培養學生良好的審題習慣

第一,在教學中,要求學生對題目中的關鍵詞進行標注,以此來提示自己.例如,在上邊問題的審題過程中,將“化學式”、“在裝置的后方設置了氧化鐵的還原裝置,利用一氧化碳的還原性來還原氧化鐵,并檢驗反應產物”等關鍵信息標注出來,避免出現審題錯誤.第二,通讀和重點閱讀相結合,提高自身審題能力,在此次列出的問題中,學生只有完全理解了題目的意思,才能夠正確作答.但是當遇到一些題干描述較為繁瑣的情況時,學生如果一字一句認真閱讀的話就會耗費大量的時間,這時需要學生采用通讀和重點閱讀相結合的形式,過濾掉無用信息,閱讀重點信息.第三,強化學生讀題練習,培養學生的閱讀耐力,使學生能夠靜下心來認真審題.在平時的練習中,不要過多的追求做題的數量,在課堂教學中,教師可以選擇具有代表性的問題,引導學生一起閱讀,當遇到關鍵語句的時候,引導學生大聲的讀出來,培養學生的閱讀耐力.第四,教授學生分解問題,當遇到題目較長的問題時,可以將這一長題目分解為多個小題目,減輕學生的閱讀壓力.

2.深入理解化學知識,減少機械訓練

對于化學知識的掌握重在理解,避免死記硬背,這樣才能夠真正提高自身的解題能力.另外,還要減少機械的做題訓練,避免學生出現審題疲勞.經過大量的做題訓練后,學生會形成思維定式,一旦出現相似問題,就不愿意再繼續仔細閱讀題目,會想當然的對題目的信息進行改變,最終出現審題錯誤.

3.消除“形似質異”對大腦的影響,避免負遷移

針對“形似質異”類題目進行專題訓練,引導學生總結尋找“質”的方法,提高解決這類問題的能力.另外,加強變式練習,提高學生區分“形似質異”題目的能力,讓學生能夠從不同的角度、不同的背景下去認識同一本質問題.還要加強對化學“形近詞”的辨析,在化學中有很多外形相似但是本質不同的用語,如:化學式、化學方程式、化學表達式等,學生容易混淆這些詞語的意思,在教學中,教師可以有針對性的引導學生加強對這些詞語的辨析訓練,提高學生解決“形似質異”問題的能力.