近55年呼倫貝爾地區極端低溫事件時空變化特征研究

王常順 王慧清

(呼倫貝爾學院農林學院 內蒙古 海拉爾 021008;

呼倫貝爾市氣象局 內蒙古 海拉爾 021008)

引言

極端天氣事件是一種在特定地區和時間內發生的罕見事件。極端天氣事件的罕見程度一般相當于觀測到的概率密度函數小于第 10 個或大于第 90 個百分位點[1],即在特定地區、特定時間內出現了天氣極值。氣候上的極值與年平均、月平均氣溫不同,其更直接的與極端氣候事件相聯系。20 世紀以來,隨著全球變暖進一步加劇,暴雨、洪澇、龍卷、干旱等天氣和氣候極端事件更為頻繁的出現,氣象及其次生災害造成了嚴重的經濟損失和人員傷亡[2]。

極端氣溫的研究結果顯示近幾十年來日最低溫度都顯著上升,最高氣溫變化的幅度卻不大,因此溫度日較差顯著減小。張寧等[3]研究了中國極端氣溫的時空變化特征,結果顯示我國年與四季極端低溫增加趨勢較明顯,且增溫幅度均比極端高溫的增幅大。趙玉潔等[4]研究了漠河1963-2000年極端氣溫的時間變化特征,結果表明漠河極端最高氣溫表現為升、降交替變化,總體變化十分顯著。翟盤茂等[5]利用1951-1999 年的逐日氣溫資料分析了中國氣溫變化,表明中國北方夜間極端溫度日數呈明顯減少且日最低氣溫低于0℃的天數也是顯著減少,這也說明我國北方地區無霜期加長較明顯。秦鵬[6]應用REOF和小波分析等方法研究了廣東省極端溫度的時空變化特征,表明廣東省的極端低溫值呈升溫趨勢,且具有明顯的年際、年代際等變化特征。劉吉峰[7]通過REOF分區法研究了中國1957-2001年的逐日最低、最高氣溫,該研究表明北方極端溫度表現為增溫趨勢,而南方除華南沿海地區是增溫趨勢外,其余地區均為降溫趨勢,而東北地區近年來極端高溫變化的振動開始加強。

眾多的研究表明,極端氣候事件頻發已成為事實,但各國及各地區極端氣候類型、發生強度和季節變化差異性極大[8]。呼倫貝爾市地處我國北疆,北緯47°05′~53°20′,東經115°31′~126°04′,屬寒溫帶大陸性季風氣候,其氣候特點是冬季寒冷漫長、夏季溫涼短促,按照氣候季節劃分標準(QX/T 152-2012)林業區基本無夏季,是全區氣溫年較差最大的地區,大部分地區年平均氣溫均在零度以下,林業區和牧業區年極端最低氣溫在-40℃以下,極端低溫事件經常發生,對取暖、出行、公眾生活造成一定影響。因此通過分析呼倫貝爾市極端低溫事件的特征,可以為生態安全、生產生活及政府決策部門等提供有利依據。

一、資料和方法

(一)資料

1.呼倫貝爾地區站點分布情況

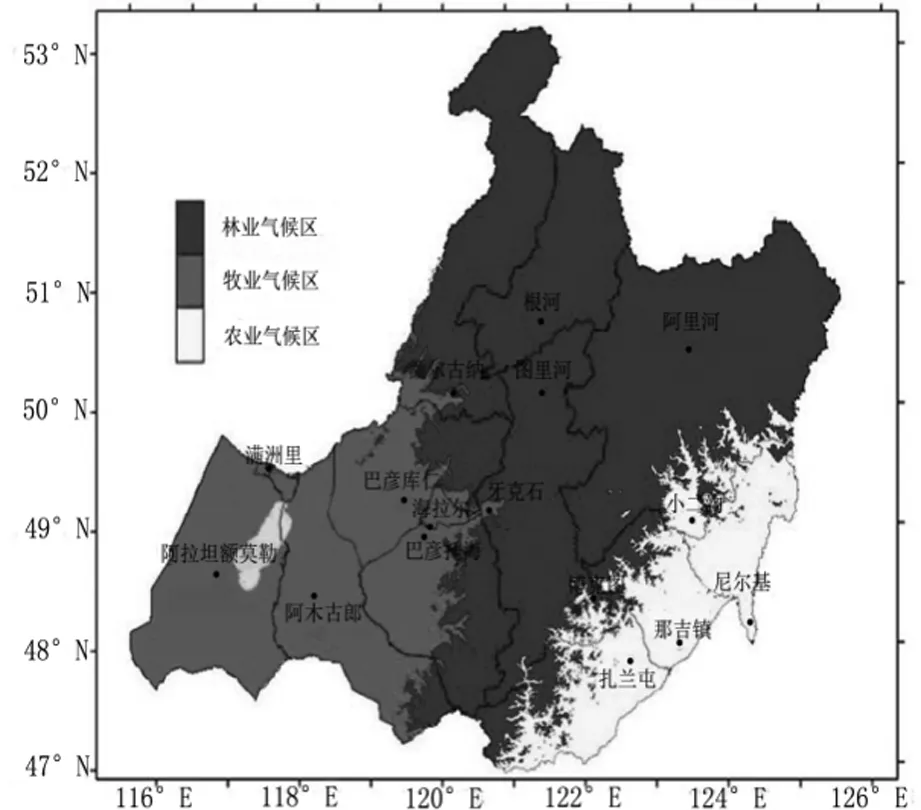

大興安嶺山脈縱貫呼倫貝爾地區,山脊和兩麓氣候差異明顯。遵循氣候相似原則,用聚類分型方法,選用表征熱量的因子7個、水分因子5個、光因子2個、地理因子3個共17個因子進行篩選,將該地區劃分為三個差異明顯的氣候區域[9]。嶺東南海拔較低195~306m,冬季平均氣溫-15.7℃~-12.7℃,與東北松嫩平原地區接壤,下墊面植被主要以農作物為主故稱為農業氣候區,簡稱農區, 位于120°E以東、50°N以南,氣象臺站包括莫旗(尼爾基鎮)、扎蘭屯、阿榮旗(那吉鎮);嶺西北海拔554~662m,冬季平均氣溫-20.5℃~-16.5℃,與蒙古高原接壤,下墊面植被主要以草原為主故稱為牧業氣候區,簡稱牧區,位于120°E以西、50°N以南,氣象臺站包括海拉爾、陳巴爾虎旗(巴彥庫仁鎮)、鄂溫克旗(巴彥托海鎮)、滿洲里、新巴爾虎右旗(阿拉坦額莫勒鎮)、新巴爾虎左旗(阿木古郎鎮);嶺上及嶺東北海拔287~740m,冬季平均氣溫-23.5℃~-18.2℃ ,下墊面植被主要以森林為主故稱為林業氣候區,簡稱林區,位于120°E以東、50°N以北,氣象臺站包括牙克石、額爾古納、根河、鄂倫春(阿里河鎮)、圖里河、博克圖、小二溝(圖1)。

圖1 呼倫貝爾地區氣候區劃圖

2.數據來源

本文的數據是呼倫貝爾地區 1961-2015年55年16個站點均一化逐日最低氣溫觀測數據。

(二)分析方法

本文采用百分位法來確定呼倫貝爾地區極端低溫閾值及事件,請見Bonsal et al(2001)的文章。

綜合考慮本文所用資料序列的長度較短,也為了進一步避免受錯誤值的影響,將溫度序列的第 95(5)個百分位上的值作為極端高(低)值或極端高(低)溫或是極端溫度事件的上(下)閥值,如果某日的溫度超越了上閥值,就稱該日發生了極端高溫事件,如果超越了下閥值,就稱該日發生了極端低溫事件[8]。

二、呼倫貝爾地區近55年極端低溫事件時空變化特征

(一)年極端低溫閾值空間分布

呼倫貝爾市的年極端低溫閾值呈現南高北低、西高東低的特點,且南北差異顯著。16個站點中有 3 個站點的年極端低溫閾值在-31.0~-25.6℃之間,主要分布在大興安嶺東側;8個站點的年極端低溫閾值在-38.0~-31.0℃之間,主要分布在呼倫貝爾市西部以及東北部;而中北部地區5個站的年極端低溫閾值都在-42.5~-38.0℃之間。這種現象原因主要是地理緯度差異所致,而且受地形和下墊面因素的影響也不容忽視(圖2)。

圖2 呼倫貝爾市年極端低溫閾值空間分布

(二)季極端氣溫閾值空間分布

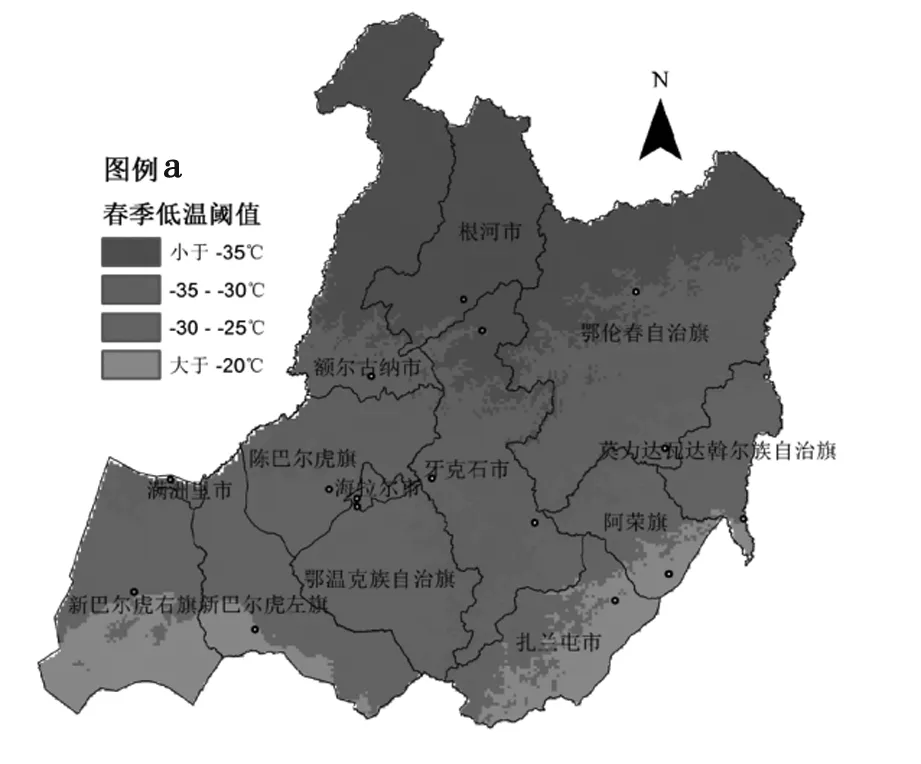

1.春季極端低溫閾值空間分布

由于受到緯度位置和地形的影響,呼倫貝爾市南部站點其閾值相對比北部較高,南北最大差異達17.3℃,其極端低溫閾值南北變化幅度是呼倫貝爾市四個季節中最大的;呼倫貝爾市春季極端低溫閾值東西差異沒有南北差異這么明顯,東西閾值最大相差4.8℃,可能原因是呼倫貝爾市西部春季頻繁受到弱冷空氣的影響,而同緯度的東部地區由于受大興安嶺阻擋,影響相對較小(圖3a)。

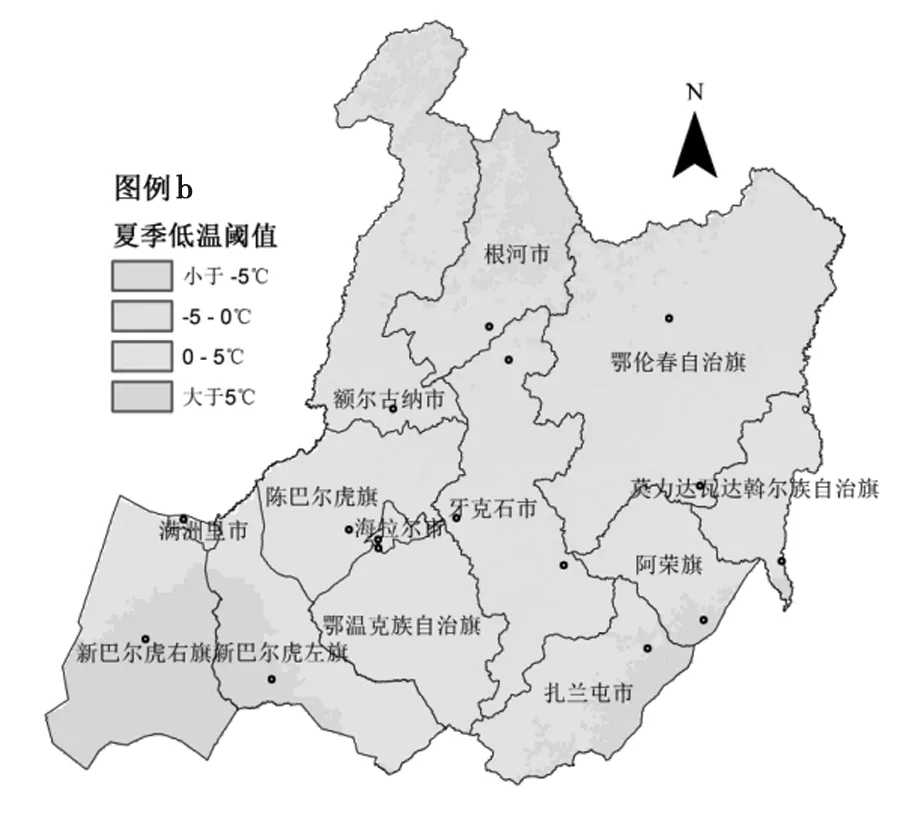

2.夏季極端低溫閾值空間分布

呼倫貝爾市夏季極端低溫閾值空間分布的差異南北較小,最大的相差9.4℃,是呼倫貝爾市四季中極端低溫閾值變化幅度最小的,其閾值分布的最小值出現在根河市和圖里河鎮,最大值出現在嶺東的各站點。究其原因,除了受緯度影響外,地形和地理位置也影響較大。呼倫貝爾市夏季極端低溫閾值東西部差異也不明顯(圖 3b)。

3.秋季極端低溫閾值空間分布

呼倫貝爾市秋季極端低溫閾值南北差異相對于夏季較大,但相對于春季較小,地處最北端的根河市與最南端的扎蘭屯市秋季極端低溫閾值相差達13.8℃,其中嶺東各站點閾值均在-23.2~-21.1℃之間,要比北部站點高。呼倫貝爾市秋季極端低溫閾值在東西方向上的差異,低緯變化幅度較高緯變化幅度小,北部各站點其閾值范圍大多在 -34.9~-34.4℃之間,最大幅度在0.5℃左右,而低緯度地區東西差異明顯,如:新巴爾虎右旗與同緯度附近的扎蘭屯市差異最大為 2.9℃。這基本也與地理位置、緯度、地形及下墊面等因子有關(圖3c)。

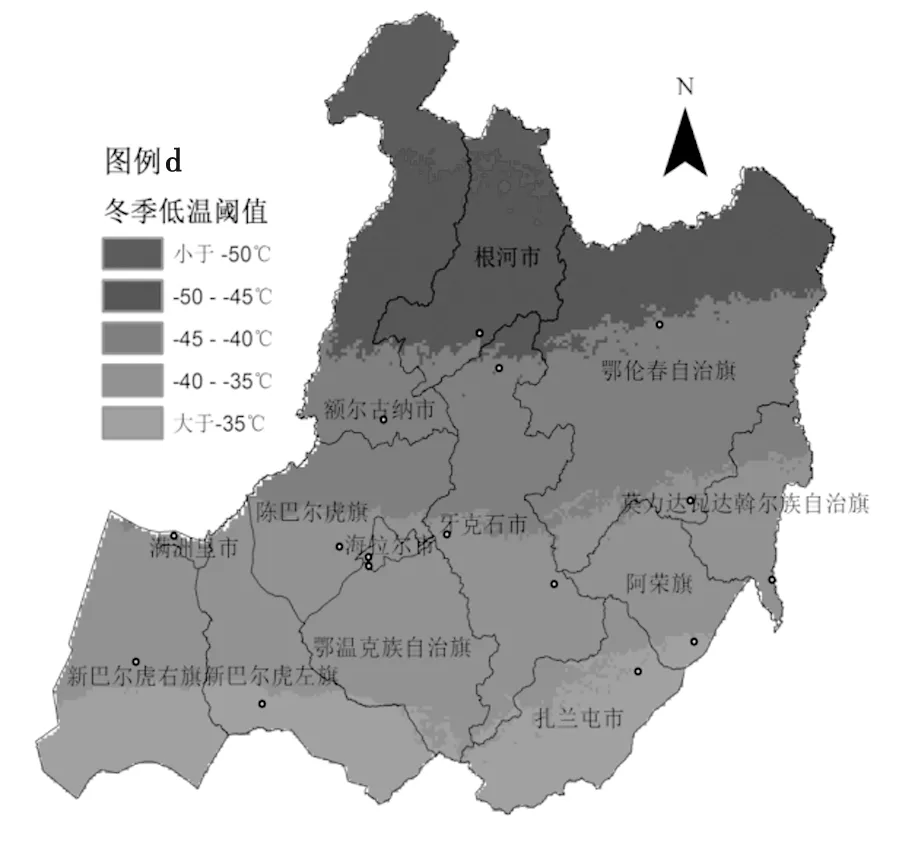

4.冬季極端低溫閾值空間分布

呼倫貝爾市冬季極端低溫閾值南北變化幅度是四個季節中較春季次大,幅度最大為16.9℃。這反映出呼倫貝爾市冬季最低氣溫北部與南部有很大差異,這主要受緯度的影響,其次也和大氣運動有關。處于同一緯度的各站極端低溫閾值差異不明顯,但是高緯度較低緯度的東西差異大,這主要是因為大興安嶺以西地區冬季受冷空氣頻繁活動影響較大,而同緯度東部地區由于受大興安嶺的阻擋,冷空氣越山后減弱,影響較小(圖3d)。

圖3 呼倫貝爾市春季(a) 、夏季(b)、秋季 (c)、冬季 (d)極端低溫閾值空間分布

(三)極端低溫事件時空變化

1.極端低溫事件時間變化

(1)年極端低溫事件時間變化

呼倫貝爾市55年來的極端低溫事件發生頻數總體上處于一個減少的趨勢(圖4),但每年都有極端低溫事件的發生,其中 1969 年極端低溫事件發生了303次。

圖4 呼倫貝爾市1961-2015年年極端低溫事件頻數時間變化

(2)四季極端低溫事件時間變化

呼倫貝爾市55年來四季極端低溫事件變化趨勢整體呈下降趨勢,在2000年前后略有增加。其中,冬季極端低溫事件變化趨勢下降最為顯著,其次為春季和夏季,秋季極端低溫事件變化趨勢相對下降較為緩慢。

春季極端低溫事件變化較大(圖 5a),總體是減少的趨勢,但變化趨勢不明顯。春季極端低溫事件在2014年發生次數最多,為24次。

夏季發生極端低溫事件的總趨勢也呈減少趨勢(圖5b),這一時段內極端低溫事件頻數最少的一年是 2011年為0次,其次為1984年、1985年、1989年和1990年,各年分別出現1次。

秋季發生極端低溫事件的總趨勢呈現緩慢減少(圖 5c),但是這種減少趨勢比春、夏季更加不明顯。

冬季發生極端低溫事件的變化趨勢同樣呈現減少的趨勢且這種趨勢是顯著的。近 2年來呼倫貝爾市冬季極端低溫事件發生次數為0,這也從另一個側面表明呼倫貝爾市冬季氣溫是升高的(圖 5d)。

圖5 呼倫貝爾市1961-2015年春季(a) 、夏季(b)、秋季 (c)、冬季 (d)極端低溫事件頻數時間變化

2.極端低溫事件空間分布

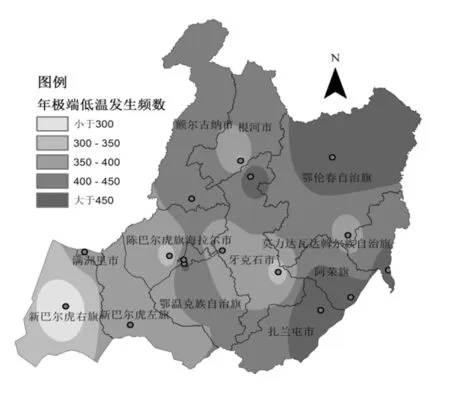

(1)年極端低溫事件頻數空間分布

從圖6可以觀察到呼倫貝爾市55年來年極端低溫事件頻發地主要在扎蘭屯市、鄂倫春旗及圖里河鎮這3個站點,這些地方55年來的年極端低溫事件高達 463~583 次,年極端低溫事件頻數最少的出現在新巴爾虎右旗,該地55年來的年極端低溫事件出現次數為256次,比出現最多地的一半還少。

圖6 呼倫貝爾市年極端低溫事件頻數空間分布

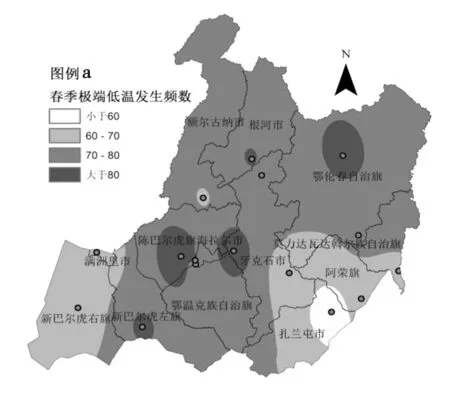

(2)四季極端低溫事件頻數空間分布

從呼倫貝爾市55年來春季極端低溫事件空間分布圖(圖 7a)中發現:呼倫貝爾市55年來春季極端低溫事件頻發地主要在陳巴爾虎旗和牙克石市,這2個站點55年來的春季極端低溫事件頻數為85~89次,而春季極端低溫事件頻數最少的出現在扎蘭屯市,該地55年來的年極端低溫事件出現次數為51次。

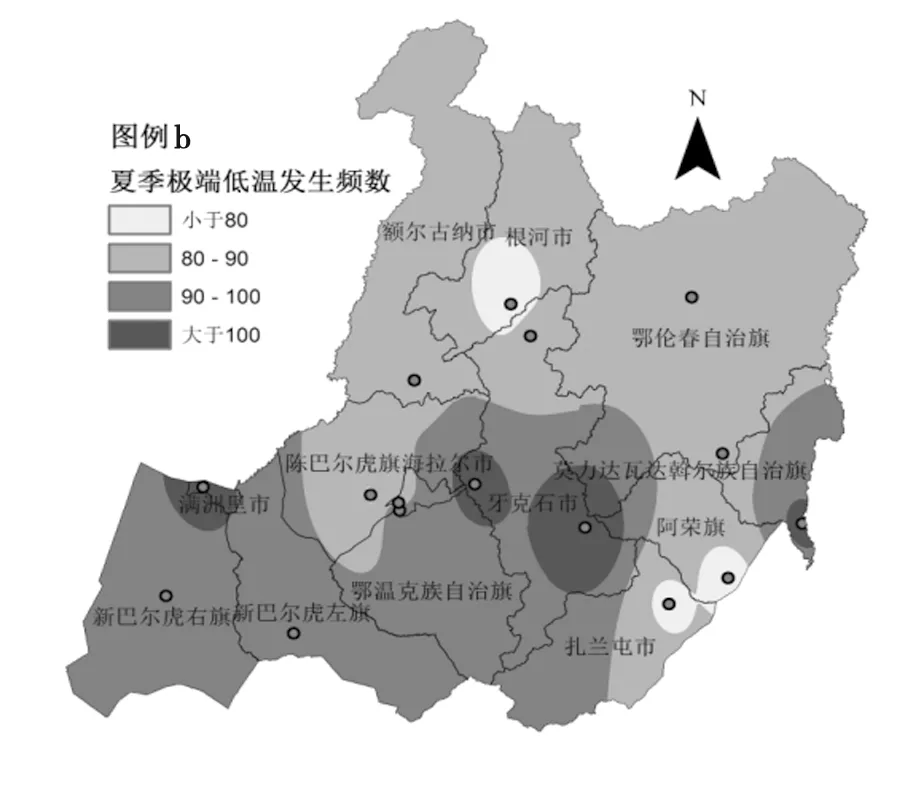

呼倫貝爾市55年來夏季(圖7b)極端低溫事件頻發地主要在滿洲里市、鄂溫克旗、牙克石市、博克圖鎮和莫力達瓦旗5地,這5個站點55年來的夏季極端低溫事件頻數均在100次以上,而夏季極端低溫事件頻數最少的出現在海拉爾區、陳巴爾虎旗、根河市、阿榮旗和扎蘭屯市5地,這5個站點55年來的年極端低溫事件出現次數均少于80次。

而呼倫貝爾市55年來秋季(圖7c)極端低溫事件頻發地主要在牙克石市、扎蘭屯市和莫力達瓦旗,該3個站點55年來秋季極端低溫事件頻數均在90次以上,秋季極端低溫事件頻數最少的出現在陳巴爾虎旗,該地55年來的年極端低溫事件出現次數為63次。

呼倫貝爾市55年來冬季(圖7d)極端低溫事件頻發地主要在滿洲里市、新巴爾虎右旗和圖里河鎮,該3個站點55年來秋季極端低溫事件頻數均在100次以上,而冬季極端低溫事件頻數最少的出現在海拉爾區和扎蘭屯市, 55年來的年極端低溫事件出現次數分別為69次和63次。

總體來講,呼倫貝爾市55年來四季極端低溫事件頻數高緯度地區發生次數比低緯度多,西部地區比東部地區多,夏季和冬季出現次數較春季和秋季出現次數多。

圖7 呼倫貝爾市春季(a) 、夏季(b)、秋季 (c)、冬季 (d)極端低溫事件頻數空間分布

三、結論

(一)呼倫貝爾地區年極端低溫存在明顯的南北差異和東西差異性。南北差異主要和氣溫帶的劃分保持了良好的一致性,極端低溫閾值南部比北部高。而其東西差異卻與干濕帶的劃分保持了良好的一致性,總的分布情況是東北地區比西南地區低。

(二)呼倫貝爾地區四季極端低溫閾值空間分布特征總體上也是東北地區比西南地區低。這表明極端低溫閾值和緯度、地形及下墊面等因素均相關。四個季節中南北的極端低溫閾值變化幅度較大,可見這與我國冬季南北溫差大是相關的。

(三)極端低溫事件時間變化:呼倫貝爾市年極端低溫事件發生頻數總體上處于一個減少的趨勢,但每年都有極端低溫事件的發生,其中 1969 年極端低溫事件發生了303次。四季極端低溫事件變化趨勢整體呈下降趨勢,在2000年前后略有增加。其中,冬季極端低溫事件變化趨勢下降最為顯著,其次為春季和夏季,秋季極端低溫事件變化趨勢相對下降較為緩慢。呼倫貝爾地區極端低溫事件在減少也從另一個側面上反映呼倫貝爾地區氣候有增暖的趨勢。

(四)極端低氣溫事件空間分布:呼倫貝爾市55年來年極端低溫事件頻發地主要在扎蘭屯市、鄂倫春旗及圖里河鎮這3個站,最少的出現在新巴爾虎右旗,該地55年來的年極端低溫事件出現次數為256次,比出現最多地的一半還少。四季極端低溫事件頻數高緯度地區發生次數比低緯度多,西部地區比東部地區多,夏季和冬季出現次數較春季和秋季出現次數多。