基于習俗和共同知識、心理所有權的征地制度變革意愿分析

吳劍輝 段瑞

摘? ?要:基于習俗和共同知識、心理所有權的角度,采用Probit模型,分析影響農戶征地制度變革意愿的影響因素。結果發現:征收矛盾處理制度、土地征收習慣、土地所有權習俗、土地心理所有權、土地決策權制度、征收補償制度、政府處理征地糾紛是影響農民征地制度變革意愿的關鍵因素。研究結論:以“征收矛盾處理制度、土地征收習慣、土地所有權習俗、土地心理所有權、土地決策權制度、征收補償制度、政府處理征地糾紛”六方面為切入點,改善我國的征地制度,緩和農民在征地變革過程中的消極、抵抗心理,實現我國征地的平穩過度。

關鍵詞:習俗和共同知識;心理所有權;制度變革

中圖分類號:F301.2 文獻標志碼:A 文章編號:1008-2697(2020)01-0020-05

一、引言

降低制度運行成本、改善制度效率的關鍵是制度與制度環境的相容、融合程度。中國的征地制度作為一種壟斷性和強制性的制度安排,既要考慮到合法性、正當性,也要考慮到合意性。由于忽視了農民對征地制度的合意性問題,使得征地糾紛成為當前重要的社會問題[1-2],由此引發的沖突和社會矛盾已經影響到我國和諧社會目標的建設。在農業部提供的相關數據顯示,在我國多年來的的信訪事件信息中,接近一半左右的信訪事件與征地相關[3-4]。

二、文獻回顧與分析

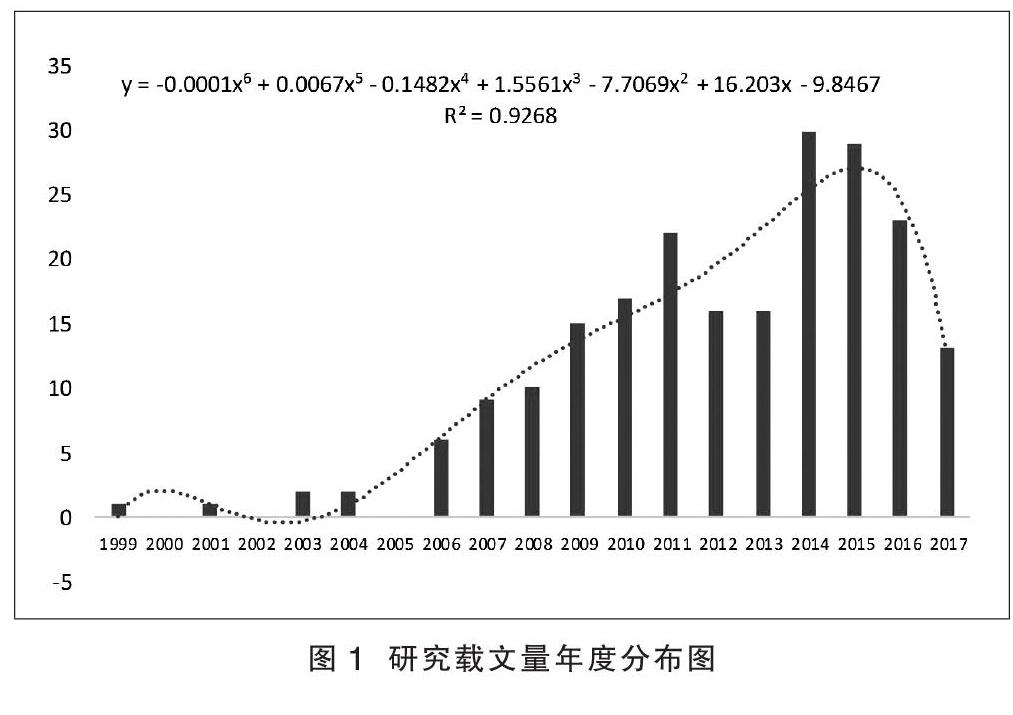

本文以1998-2017年中國知網(CSSCI)期刊論文為搜尋基礎,搜索關鍵詞為主題中含“意愿”或“征地”兩個詞的全部學術期刊論文,搜索結果顯示,獲得學術論文文獻共計219篇。本文采用SPSS統計分析軟件,以及信息可視化分析軟件Ucinet、CitSpaceIII,通過文獻計量、數據挖掘對上述文獻進行量化分析,從而獲得分析結果。

根據上述期刊研究論文文獻,學術界對“地票”研究的變化趨勢及方差值為y= -0.0001x6+0.0067x5-0.1482x4+1.5561x3-7.7069x2+16.203x-9.8467,R2=0.926。其中R2值非常接近1,說明該趨勢線對未來載文量的擬合度好,因此能夠判斷關于主題中含有“征地”或“意愿”的研究論文文獻載文量的發展趨勢。

綜合時代背景來看,將學術文獻研究分為兩個發展階段:

第一階段:從1999年至2014年,這是相關研究的起步和發展階段。這個期間共發高質量期刊論文文獻147篇,占總發文文獻量的70%,相關“征地意愿”主題的期刊論文文獻學術成果起步和快速發展,相關的論文文獻的載文量呈現加速度發展趨勢,高質量相關論文文獻成果日益豐富。第二階段:時間跨度為2015年至2017年,相關研究步入穩定發展期,在此期間共發表學術論文65篇,平均每年發表期刊論文為22篇,約占全部發表期刊論文文獻量的30%,其研究成果有更深入的理性思考和更高的理論貢獻。

為更好地在宏觀層面理解“征地意愿”研究的演化規律,采用Ucinet中的Netdraw功能,通過對1998年到2017年中國知網期刊論文數據庫中主題類高頻關鍵詞“征地意愿”采用共現矩陣分析,從而構建高頻關鍵詞圖譜,從分析圖譜可以看出,最高頻次關鍵詞為“影響因素、“失地農民”、“征地補償”,其關鍵詞節點面積最大,處于圖譜中最核心位置。次核心關鍵詞為“logistics模型”、“土地征用”、“征地意愿”、“社會保障”,節點面積相對較大,與“核心關鍵詞聯系密切。“新農村建設”、“征地區片區綜合地價”、“支付意愿”等為最外圍的關鍵詞,處在研究學科的邊緣,也成為整體研究關鍵詞結構生態一部分。

結合研究載文量年度分布情況、高頻關鍵詞圖譜及高頻引用文獻可以發現:已有學術成果研究對中國征地制度的合法性與合理性進行了較多探討,研究成果豐碩[5]。成果研究表明,當前中國征地制度在實際運行過程中存在問題嚴重,情況較復雜,矛盾較突出,糾紛問題頻發。其研究成果主要體現為兩個方面:一是通過研究團隊走訪調研、實證研究,研究各個地方政府的征地補償機制、各種方式的補償效果,從地方政府征地收益補償機制、補償測算標準、征地制度變革意愿、征地補償滿意度等方面提出了見解,獲得了豐富的理論成果[6-7]。二是從經濟學、社會學、法學等角度研究中國征地制度法律法規及政府執法過程中存在各種問題、引發各種矛盾的根源以及征地制度變革意愿與路徑[8-9]。在我國征地過程中引發的許多社會問題及矛盾,關鍵在于農民土地心理所有權、心理產權與各地政府征地制度之間存在各種不相容,從而引發各種沖突而使征地糾紛成為社會矛盾問題[10-12]。

因此,在各級政府強制性征地環境下,怎樣解決農民土地心理所有權和心理產權與政府征地制度相容?如何提升政府征地過程中的制度變革績效?已經成為理論界和政府急需要解決的一個重要課題。

綜上所述,對習俗和心理所有權研究,探究征地制度變革意愿的影響因素具有重要的理論意義和應用價值。本文以廣東省(珠三角、粵東、粵西、粵北地區)為例,利用調查問卷及實地調研的結果,將有序Probit模型引入“習俗-心理所有權-制度變革意愿”中,從而深入探索影響征地制度變革意愿的關鍵因素,為改善中國政府征地政策績效提供政策建議。

三、問卷設計與結果描述

本研究實證分析對象為廣東省征地制度問題,主要采用調研法,采取深度訪談、問卷調查相結合方法。調查問卷采用量表編寫,包含五個部分:第一部分主要為受訪者基本信息;第二部分為習俗和共同認知的主觀評價;第三部分為心理所有權的認知性評價;第四部分為制度的認知;第五部分為制度變革意愿。首先,對量表進行小范圍測試,根據測試結果信息對量表修正和優化,得到最終量表。項目組采取隨機抽樣的方式,通過攔截訪問及入戶訪問等方式,以廣東省行政村為單位發放問卷,共發放調查問卷為350份,回收調查為320份,有效調查問卷為319份,有效調查問卷的回收率超過90%。

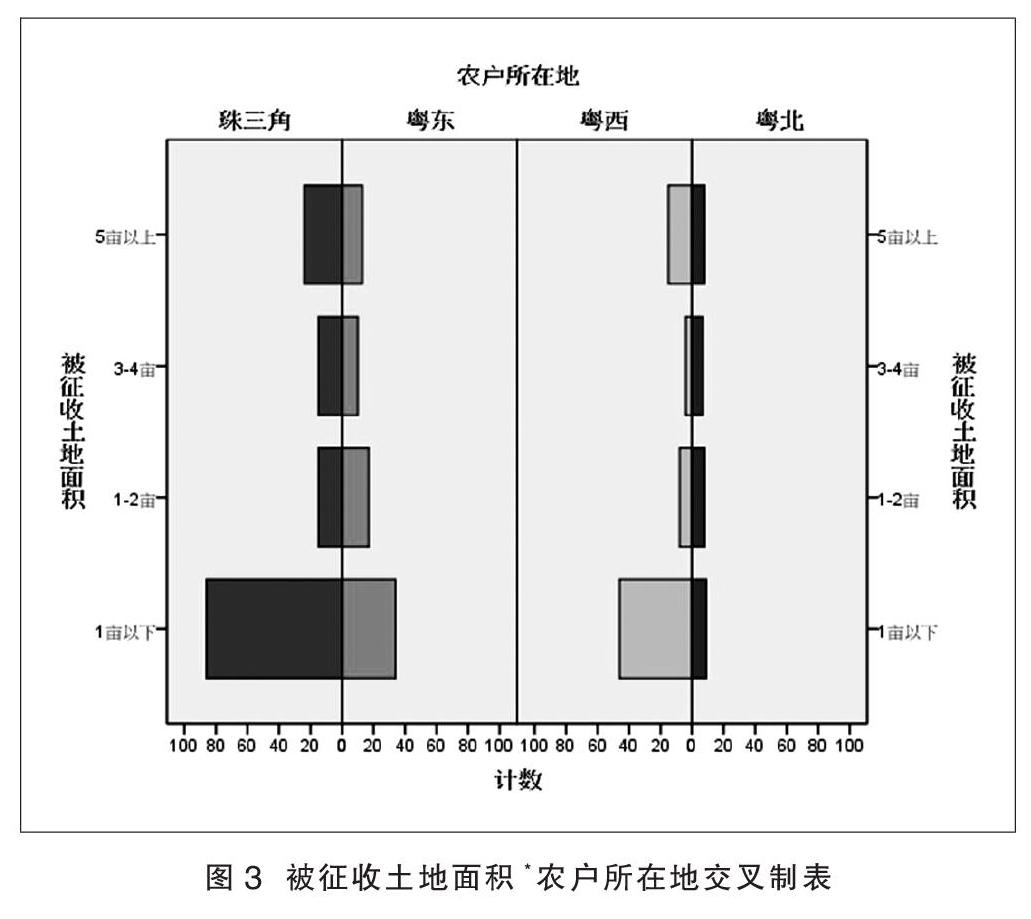

回收問卷信息顯示,男性受訪者為127人,女性受訪者為192人,女性受訪者比例略高(男女比例約為1:1.5)。從地域分布來看,珠三角地區受訪者人數為140人,粵東、粵北和粵西受訪者人數分別為74、32、73人。從征地數量來看,占調查總樣本總量50%得受訪者被征收土地面積在1畝以下;而被征收土地面積為3-4畝的受訪者,調查樣本量36份,頻數最少。從區域征地面積來看,粵北地區受訪者樣本信息顯示,該區域被征收土地面積最少,珠三角地區受訪者被征收土地面積數量較多(圖3)。

其后,通過采用Cronbach's α系數來分析該問題的內部一致性。計算發現:問卷所有的測項,Cronbach's Alpha系數為0.903,大于0.7,說明問卷總體的信度非常高(Cronbach's α系數越大,說明可信度越高)。

四、研究方法及變量選擇

(一) 研究方法

根據以往的研究成果,發現:農戶對征地制度的改革意愿的調查回答為:“否”與“是”的二分變量,本次調查研究采用的是分類數據,該研究不能直接使用多元線性回歸方法進行量化分析,因此,本研究采用效用模型進行估計分析。本文研究適合采用有序概率(Probit)模型,模型如下:

在模型中,農民變革征地制度愿意是因變量。用y*來表示,可觀測變量是y i;解釋變量組成的向量是X i,i=(1,2,3…j);b是解釋變量x的系數,其表示影響程度;ε是隨機誤差項,ε對X條件分布假設是標準正態分布,即x~Normal(0,1)。

(二) 變量選取與描述

以制度變革影響因素為研究主體,分析各類自變量是否對制度變革,并根據現有的研究成果和調查問卷的內容將自變量分為十組(土地征收習慣認同、政府處理征地糾紛認同、農戶土地產權規則認同、土地心理所有權認同、土地決策權制度認同、征收補償制度認同、征收執行制度認同、征收談判制度認同、征收矛盾處理制度認同),進而通過建模分析受訪者對于征地制度變革意愿的影響因素態勢,以及分析它們在數理上呈現的關系,在此基礎上,對其進行參量排序,以此來比較它們之間的異同(見表1,圖4)。

五、結果與分析

(一)模型檢驗

通過SPSS軟件計算發現:模型運算對數似然值大于給定95%顯著性水平的對應值。表明各個自變量(土地所有權習俗認同、土地征收習慣認同、政府處理征地糾紛認同、農戶土地產權規則認同、土地心理所有權認同、土地決策權制度認同、征收補償制度認同、征收執行制度認同、征收談判制度認同、征收矛盾處理制度認同)對因變量(制度變革意愿)產生顯著影響,可以得到模型的整體擬合較好。此外,似然比檢驗P值是少于顯著性水平(0.05)。因此,模型具有統計學意義。

(二)模型結果分析

經過SPSS軟件對數據處理后,可發現自變量整體上對因變量有顯著性影響,即自變量X1至X10是影響農民制度變革意愿的因素群組,模型檢驗分析結果表明各個自變量對因變量的影響程度。按照各個自變量對因變量影響強烈程度排序(表2):X10> X2> X1> X5> X6> X7> X3> X4> X8> X9。其后,結合問卷調查及實地訪問的結果,對征收矛盾處理制度、土地征收習慣、土地所有權習俗、土地心理所有權、土地決策權制度、征收補償制度、政府處理征地糾紛因素進行重點描述及妥善解決。

變量“征收矛盾處理制度”的估計參值0.618,表明該因素與農民的制度變革意愿成負相關。可以肯定是:征收矛盾處理制度往往能影響農民對于現有制度的變革意愿。征地矛盾處理制度效力越強,農民制度變革意愿越弱;征地矛盾制度效力越弱,越不能夠協同征地之間的矛盾,農民制度變革意愿越強。

變量“土地征收習慣”的估計參值為0.600,表明該因素與農民的制度變革意愿成負相關。說明:土地征收習慣越“根深蒂固”越難促進農民進行制度變革。其原有在于土地征收習慣已經成為當地的一種社會認同,一旦這種社會認同形成,很難進行制度上的改變。

變量“土地所有權習俗”的估計參值為0.587,表明該因素與農民的制度變革意愿成負相關。和土地征收習慣一樣,土地所有權習俗越“根深蒂固”越難促進農民進行制度變革。

變量“土地心理所有權”的估計參值為0.464,表明該因素與農民的制度變革意愿成負相關。正如大部分農村對土地有著強烈的“依戀”,已認為自己對土地擁有比較大的所有權。所以很難產生對現行制度的變革。

變量“土地決策權制度”的估計參值為0.416,表明該因素與農民的制度變革意愿成負相關。土地決策權制度越完善地區,產生土地制度變革意愿越高。其原因在于各利益相關者希望通過制度變革優化現有制度的效率。正因為其對土地決策權的控制越大,所以越有能力去改變制度的不利之處。

變量“征收補償制度”的估計參值為0.368,表明該因素與農民的制度變革意愿成負相關。由于我國征收補償制度正處于完善的階段,不同地區的農村征收補償的金額、方式不盡相同。因此,征收補償制度越不完善的地區,其農民對制度變革的意愿越強烈。征收補償制度在一定程度上影響村民制度變革意愿。

六、結論

習俗和土地心理所有權與我國征地制度變革意愿息息相關。通過本文的研究可以發現:在政府壟斷和強制征地的背景下,應該以“征收矛盾處理制度、土地征收習慣、土地所有權習俗、土地心理所有權、土地決策權制度、征收補償制度、政府處理征地糾紛”六方面的內容為切入點,改善我國的征地制度,緩和農民在征地變革過程中的消極、抵抗心理,實現我國征地的平穩過度。其中,可以在征地矛盾處理制度上通過規范聽證大會、征地信息公示機制等方式化解矛盾。在土地征收習慣、土地所有權習俗、土地心理所有權上,可以更貼近農村的習俗和農民的土地心理權,而不僅僅是從政府的角度思考問題。在土地決策權制度、征收補償制度、政府處理征地糾紛上,可以更以民為本,建立常規化的決策機制、讓利于民的補償機制及根據彈性的征地糾紛機制。