扶貧政策的實踐與精準扶貧的實施:現狀與困境

賈海薇 張雯聞 黎荷妹

摘? ?要:為了改善我國傳統扶貧方式針對性不強、指向不準、扶貧效果不佳等一系列問題,2013年以來,黨和政府采取精準扶貧的方式加強對貧困人口的幫扶。生態農業就是精準扶貧得以實現的一種重要方式,但目前缺乏對此類政策執行現狀了解及困境的分析。本文以廣東省內主要蘇區貧困縣為例,分析了生態農業精準扶貧政策的實施現狀,研究結果表明,這些政策取得了較好的成效,有效的改善了農村生活,并顯著提升了他們脫離貧困的信心;同時政策實施方式民主公開,也能使群眾廣泛參與,改善鄉村基層治理質量。調查顯示生態扶貧政策在取得成效的同時,政策實施尚存在一定問題,包括:政策設計不合理、政策針對性不強等問題。因此,本文認為在精準扶貧過程中應進一步注重政策的時效性,同時也應該廣泛動員社會力量,合理構建社會組織,為政策更好實施打好基礎。

關鍵詞:精準扶貧;生態農業;政策實施

中圖分類號:F323.8 文獻標志碼:A 文章編號:1008-2697(2020)01-0044-06

2017年10月18日,習近平總書記在中共十九大報告中指出,要動員全黨全國全社會力量,堅持精準扶貧、精準脫貧,堅持中央統籌各省負總責市縣抓落實的工作機制,強化黨政一把手負總責的責任制,堅持大扶貧格局,注重扶貧同扶志、扶智相結合[1],更加穩固了精準扶貧政策在我國民生改善中的重要地位。

我國扶貧項目開始于上世紀80年代中期,經過30多年的努力取得了較大的成效,由于我國地域遼闊、人口眾多,對貧困居民底數摸不清、扶貧針對性不強、扶貧資金和項目指向不準的問題較為突出。自2013年習近平總書記首次做出“實事求是、因地制宜、分類指導、精準扶貧”的指示以來,各省市紛紛響應政府號召,開展精準扶貧工作。廣東省也積極實施脫貧攻堅“八大工程”,力求在2020年消滅絕對貧困[2]。但由于廣東省山區面積較廣,多數扶貧對象分布在較為偏遠的山區農村,雖然地處偏遠但生態條件比較優越,依靠發展生態農業、推進紅色旅游、開展科技精準扶貧就成為廣東省的扶貧工作的重要形式之一[3]。

廣東省省委、省人民政府因地制宜,結合省內實際情況對貫徹實施精準扶貧提出了具體的要求,指出要開發當地農業優勢資源,發展特色農業產業,實施特色農業產業到戶精準扶持[4]。然而廣東省自2014年實施以生態農業推進精準扶貧政策來,具體的成效如何,實施過程中存在著哪些困境,又將如何繼續推進等問題依然不明確。站在2019年12月這個關鍵時間節點,本文旨在廣東省生態農業精準扶貧政策實施過程中面臨的現實困境,特別蘇區的精準扶貧現狀,提出點滴對策建議,力圖為廣東省實施更加精準的扶貧策略提供參考。

一、研究背景

(一)精準扶貧政策實施研究現狀

精準扶貧政策是習近平總書記于2013年11月在湖南湘西考察時提出,以“實事求是、因地制宜、分類指導、精準扶貧”作為重要思想,并在2014召開的兩會中逐步提煉、形成一個全國性實施的指導政策。該政策頒布后,自2015年始,針對該政策實施的相關研究文章也逐步呈現,但數量并不多。目前同時以“精準扶貧”和“政策實施”為關鍵詞在CNKI搜索,共有251篇相關期刊文章,除去政府文件與年鑒資料,其中精準扶貧實施的現狀與困境就是此類研究關注的焦點。

以“研究方法”為依據,可將上述文獻分為“實證”與“非實證”兩類。其中,非實證類研究主要是觀點的闡述,而實證研究則為精準扶貧現狀及其問題提供了詳實的經驗證據。從文獻內容來看,這些研究普遍認為精準扶貧在保障“精準”[5]、扶貧內容為何[6]、具體實施路線[7]等各個方都存在一定問題。這些問題之外,更重要的是,如何通過相應的政策調整和政策設計解決上述問題,提升精準扶貧的效率。

一些地區性的實證研究為政策的調整和變革提供了思路,以湖南湘西土家族苗族自治州為例,該地區因地制宜開展的當地綠色經濟發展政策取得了顯著的成效[7]。總結當地經驗,可以發現,建立基于本地經濟結構特征基礎上的綠色經濟扶貧政策能夠較好的實施,同時也能取得比較理想的成效,但現有的綠色經濟扶貧多以再分配型政策為主,通過財政轉移加強本地基礎設施建設,開發農產品和旅游產品,但在本地人和本地人組成的社群中,人力資本和社會資本的培育力度都不夠,這些綠色經濟扶貧措施想要“落地生根”仍然面臨困境,未來應該注重通過教育等多種方式培養本地勞動力素質,加強本地社群內部的聯系,多從本地文化中追根溯源,增加本地綠色經濟發展的可持續性[8-11]。

(二)廣東省中央蘇區精準扶貧模式

廣東省作為全國首屈一指的經濟大省,較之我國中西部,尤其是西部少數民族地區較少受到精準扶貧研究的關注。實際上,廣東省面臨著嚴峻的省內發展不均衡,珠三角與粵北、粵西、粵東之間的發展差異顯著,其中尤以廣東省13個原中央蘇區縣為代表的粵北地區形成了一個典型的連片貧困區,這些地區包括梅州市下屬全部區縣(梅江區、梅縣區、興寧市、五華縣、豐順縣、大埔縣、平遠縣、蕉嶺縣),河源市的龍川縣、和平縣、連平縣,潮州市的饒平縣,韶關市的南雄市。以年收入4000元為扶貧標準記,這些地區共有相對貧困人口22.5萬人,占全省176.5萬相對貧困人口的12.75%;其中梅州、河源、潮州、韶關市的貧困發生率分別為6.8%、6.3%、5.6%、5.6%,高于全省的4.7%;截至2015年仍有8個原中央蘇區縣的農民人均可支配收入低于全國平均水平。

盡管此類地區地處偏遠,經濟不發達。但其多變的地貌、良好的生態環境也為其打造和發展生態農業與旅游業提供了可能。結合本省內互聯網發展迅速,擁有廣泛的線上線下資源的基礎,廣東省上述地區在精準扶貧的過程中,以農業產業化和農產品商品化,在貧困村建立農產品生產基地為基礎,通過實施全產業鏈幫扶,形成“公司+基地+農戶”的產業扶貧模式,并以“互聯網+特色農產品”的新形態、新手段,通過線上線下的整合帶動當地經濟發展,是很有發展空間的。現在廣東省珠三角發達地市與13個原中央蘇區縣分別建立結對幫扶關系,以市場為導向開展農業產業合作,拓寬扶貧資源,保障扶貧成效。

值得注意的是,廣東省的生態扶貧政策尤為注重農機補貼的發放,開展農業技能培訓;同時,廣東省各級政府尤為強調精準扶貧過程中的民主與公平,要求扶貧工作處處透明,廣大人民群眾能夠真正參與其中,同時,也強調駐村工作隊的工作時常、工作方式、工作效果,建立了嚴格的駐村隊伍扶貧工作制度,旨在發揮黨員干部的帶頭作用,通過政府公務員與群眾之間的互動,盤活各類資本,降低貧困。

二、樣本和數據

為了深度了解廣東省中央蘇區縣的生態農業政策與精準扶貧的實施狀況,我們選擇了梅州市五華縣(周江鎮冰坎村、周江鎮新良村、潭下鎮文里村)、梅州市梅縣區(松口鎮大塘村、南下村、石盤村)、潮州市饒平縣(新豐鎮榮東村、榮西村、仙坑村)、河源市龍川縣(豐稔鎮左拔村、豐稔村、新潭村、新聯村)四個蘇區縣下屬的鎮村進行了調查研究,發放問卷114份,有效問卷114份,有效回收率100% ①。

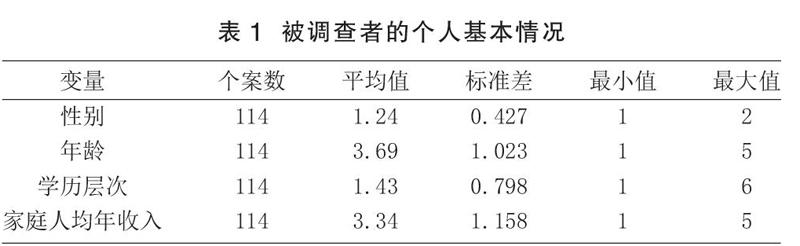

表1顯示了樣本的個人及家庭基本情況,其結果顯示:對性別的調查中,1表示男,2表示女。根據表1可知,性別均值為1.24,表示調查過程中男性更多。在對年齡的調查中,1表示16-24歲,2表示24-44歲,3表示45-55歲,4表示55-70歲,5表示70歲以上。根據表1可知,年齡均值為3.69,表示被調查者大多年齡在45歲以上。在對學歷層次的調查中,1表示小學及以下,2表示初中,3表示高中,4表示職校中專,5表示大專,6表示本科及以上。根據表1可知,學歷層次均值為1.43,表示被調查者學歷層次大都在初中及以下水平。在對家庭年收入調查中,1代表1200元以下,2代表1200-2300元,3代表2300-3200元,4代表3200-5000元,5代表5000元以上。根據表1可知,家庭人均年收入為3.34,表示較多的一部分家庭人均年收入在2300元以上,符合當地人口的基本分布規律,樣本具有代表性。

三、研究結果

(一)導致家庭不富裕的主要原因

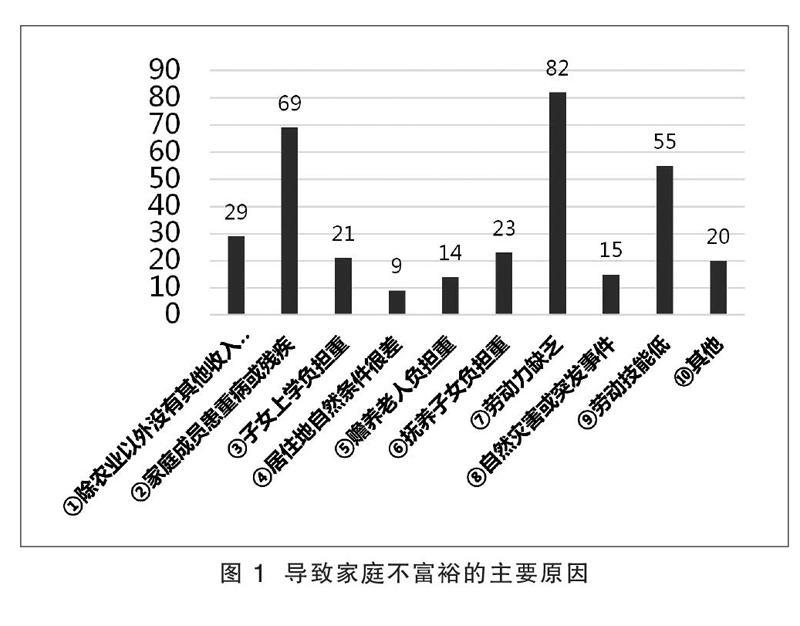

圖1匯總了導致樣本不富裕的原因。選擇勞動力缺乏的人數最多,為82人;其次是選擇家庭成員患重病或殘疾的人數為69人;其次是選擇勞動技能低的人數為55人;其次是選擇處農業以外沒有其他收入來源的人數為29人;其次是選擇撫養子女負擔重的人數為23人;其次是選擇子女上學負擔重的人數為21人;其次是選擇其他的人數為20人;其次是選擇自然災害或突發事件的人數為15人;其次是選擇贍養老人負擔重的人數為14人;選擇居住地自然條件很差的人數最少,為9人。對比家庭收入來源與收入水平,可以發現貧困戶的主要問題是缺乏勞動力,特別是具有現代謀生技能的勞動力,患病、殘疾、供子女上學等等負擔還特別沉重。這也意味著以生態農業主導的扶貧方式可以在現有勞動力匱乏的情況下,通過在地教育以及發掘在地的文化社會資本,盤活各類潛在的人力資本實現共同富裕成為可能。

(二)政策實施的效果及評價

表2現實了目標群眾對當前政府實施的生態扶貧政策的效果評價。本研究在對當前政府精準扶貧政策的了解程度調查過程中,采用非常了解、了解、不清楚、一般及不了解等五級標準來衡量,分別采用5-1分賦值。根據表2可知,民眾對當前政府精準扶貧政策了解程度均值為2.6,表明民眾對精準扶貧政策的了解還有較大的提升空間。在對政府扶貧給農村困難群體帶來的幫助調查過程中,采用非常大、大、不清楚、一般及很小五級標準來衡量,并采用5-1分賦值。根據表2可知,民眾對政府扶貧給農村困難群體帶來的幫助評價較好,均值為3.68,接近幫助大區間。在對民眾是否享受到扶貧政策的實惠調查中,采用否、是進行調查,1代表否,2代表是。根據表2可知,所有人全都選擇了是,表明調查的114人全都享受到了扶貧政策帶來的實惠。在對民眾對脫貧致富的信心調查中,采用充滿信心、較有信心和沒有信心三級標準來測量,并分別賦值3-1分。根據表2可知,民眾對脫貧致富的信心評價均值為1.93,接近較有信心區間。在對農村居民最低生活保障制度的效果、新型農村社會養老保險制度的效果、新型農村合作醫療制度的效果、糧種補貼政策的效果、農機補貼政策的效果以及使用農業技術培訓項目的效果評價調查中,采用非常有效、有效、不清楚、效果較小及沒有效果五級標準來衡量,并采用5-1分賦值。根據表2可知,民眾對6項政策的效果評價均較好,均值都接近或超過3。其中,民眾對農村居民最低生活保障制度效果評價最好,接近“有效”的評價區間,均值為3.91;其次是對新型農村合作醫療制度的效果評價,均值為3.67;其次是對新型農村社會養老保險制度的評價,均值為3.6;之后是對科技興農等使用農業技術培訓項目的效果評價,均值為3.04;其次是對糧種補貼政策的效果評價,均值為2.95;對農機補貼政策的效果評價最差,均值為2.92。

(三)對扶貧政策實施過程的評價

1. 民主參與與社會公平

表3顯示了群眾對精準扶貧過程中的民主參與和社會公平等相關實施議題的評價。在對扶貧對象評選是否公平、是否進行民主評議評選、是否公示扶貧對象以及是否參與項目相關決策活動的調查中,采用否、是進行測量,1代表否,2代表是。根據表3可知,扶貧政策的實施還是比較公平的,其中扶貧對象評選是否公平的評價均值為1.98,接近2;是否進行民主評議評選均值為1.89;是否公示扶貧對象均值為1.99;是否參與了該項目規劃、選擇等相關決策活動的均值僅為1.07,只有極少的人參與到扶貧政策的決策活動中來。在對有沒有對扶貧信息進行公示的調查中,采用從沒有、偶爾有、經常有進行測量,1代表從沒有,2代表偶爾有,3代表經常有。根據表3可知,都有沒有對扶貧信心進行公示的均值為2.5,表示政府對扶貧信息的公示狀況良好。

2. 工作方式

表4顯示了群眾對駐村工作的相關評價。在對駐村工作隊是否進村入住、駐村工作隊是否詳細了解民眾的具體情況以及是否接受過項目技能培訓調查中,采用否、是進行調查,1代表否,2代表是。根據表4可知,駐村工作隊是否進村入住的均值為1.76,駐村工作隊是否詳細了解您家的具體情況均值為1.77,都較為接近2;是否接受過項目技能培訓均值為1.32,表示較少一部分的人接受過技能培訓。在駐村工作隊入戶次數調查中,分別用1次、2次、3次及3次以上進行調查,1表示1次,2表示2次,3表示3次,4表示3次以上。根據表4可知,駐村工作隊入戶次數均值為2.82,接近3次。在對政府正在開展的扶貧項目有沒有針對性和當前扶貧項目有沒有遺漏或錯置的調查中,采用沒有、有進行測量,1代表沒有,2代表有。根據表4可知,政府在開展項目扶貧有沒有針對當地的現實情況均值為1.7,較為接近2,說明政府開展的扶貧項目還是比較有針對性的。當前扶貧項目有沒有遺漏或錯置的均值為1.07,接近1,表示當前扶貧項目幾乎不存在遺漏或錯置。

四、結論和政策建議

(一)結論

從廣東省內生態農業精準扶貧實施的現狀看,現有的扶貧政策取得了較好的成效,農民群眾肯定生態扶貧工作對農村困難群眾帶來的幫助,認為自己能夠從扶貧工作中得到實惠,對脫貧致富具有較強的信心。但同時,也應注意到,各項不同的政策,如農村居民最低生活保障制度、新型農村社會養老保險制度、新型農村合作醫療制度、糧種補貼制度、農機補貼制度以及實用農業技術培訓項目的效果不一,其中以資源直接再分配為主的農村居民最低生活保障、養老保險以及新型合作醫療等制度的評價更高,但實用農業技術培訓項目以及相應的糧食、農機補貼制度的評價相對卻比較低。這可能表明,生態農業精準扶貧在落地的過程中,未能充分滿足人民群眾的需要,所發放的糧食、農機補貼以及農業技術培訓項目的針對性不夠。

從廣東省內生態農業精準扶貧實施的過程看,人民群眾民主參與與社會公平以及精準扶貧隊伍的工作方式兩方面都基于較高的評價。其中,群眾對扶貧對象評選過程、扶貧信息的公示等方面都基于肯定評價,同時群眾自己也有較多的機會參與到精準扶貧項目的規劃和選擇的過程中。駐村工作隊真正的做到了扎根農村,落地生根,能夠較好的了解貧困家庭的情況,未貧困家庭提供項目培訓,扶貧項目落地情況良好,沒有措置和遺漏。

(二)政策建議

盡管生態扶貧等政策取得了顯著的成效,但政策仍然有一定的改善空間,主要包括:

第一,加強對貧困農戶的針對性技能培訓與知識教育,幫助他們建立符合現代化社會發展需要的思想觀念與心理模式,幫助他們發展適合當地生態農業產業需要的且適合自身勞動能力特點的基本技能與工作條件,通過“人的現代性教育”將傳統的“等靠要”思想嚴重的貧困農民轉變為“自主發展、自主謀生、自主經營、自主勞動”的新型農民[12],用力所能及的勞動獲得可持續的自主經濟來源,從“授人以魚”轉變為“授人以漁”,真正讓現在的原蘇區縣的農民享受到精準扶貧政策的公共價值。

第二,進一步加強農業基礎設施建設和科技創新驅動,提升農業產業綜合競爭力。將農業農村作為財政支出和固定資產投資的重點保障領域,加快建立政府主導的穩定增長的農業投資機制,結合農村綜合改革、新農村建設,把加快農田水利、農村道路、農業網絡建設作為推進農業產業扶貧的重要條件,用“互聯網+農業”的方式改變蘇區縣的地理偏遠與區位劣勢,夯實蘇區縣的優勢特色農業發展基礎。

第三,進一步精準實施產業幫扶與技能培訓措施,提升扶貧的“造血機制”的有效性和持續性。深入了解每一戶貧困農戶的具體情況,一家一戶推進貧困農戶可以從事的特色農業產業或加工產業,將扶持農業項目、資金直接到戶,通過真正的精準扶持實現自我發展的農業產業脫貧。如果是單家單戶無法完成的生態產業項目,就引導貧困戶入股成立脫貧合作社,聯結或入股有意愿、有實力、帶動強的新型農業經營主體,將幫扶農業項目、資金作為貧困戶的入股資本金參與特色農業產業經營,使特色農業產業發展規模和貧困戶形成利益聯結機制,實現產業精準到戶。

第四,進一步整合涉農服務平臺,提升農業產業扶貧的綜合效益。支持貧困地區依托供銷合作社、農民專業合作社等載體,建立健全農業社會化服務體系,開展統一供種、統一供肥、統防統治、統一機械服務,為農戶提供農業產前、產中、產后農事生產全產業鏈服務。支持多種類型的新型農業服務主體開展土地托管、聯耕聯種等專業化規模化服務,提高貧困農戶良種良法和農業機械的使用率,提高產業增值能力和吸納貧困勞動力就業能力,分享產業鏈條價值。

第五,整合多龍治水的財政政策渠道,將支農助農資金進行統一財政路徑管理與檢查驗收管理。引入第三方專家智庫機構,為蘇區各個村鎮進行量身定做的鄉村振興發展規劃,并由省市縣多個層級聯合確定專項扶持資金,建立村級精準扶貧責任人制度,歸攏資金的使用權限與建設責任,將每一分資金用好用足用準。并通過專業財政監管,加強對村鎮兩級的財政資金監督與公開,確保資金使用中的廉潔、公正、透明、實效。

參考文獻:

[1] 十九大融媒體專題報道[EB/OL].新華網,http://news.xinhuanet.com/politics/2017-10/18/c_1121820849.htm?baike.

[2] 桂拉旦,周小芳,孫潤艷.脫貧攻堅政策與實踐的互動經驗和行動邏輯——基于廣東省鄉村旅游扶貧視角的思考[ J ].南方農村,2019(05):45-50.

[3] 翁伯琦,仇秀麗,張艷芳.實施生態循環農業與山區精準扶貧聯動發展的技術對策思考[ J ].農業科技管理,2016(03):1-4.

[4]廣東省農業廳關于農業產業精準扶貧精準脫貧三年攻堅的實施方案[EB/OL].廣東省政府網,http://www.gdfp.gov.cn/zcfg/szbm/201610/t20161012_798037.htm.

[5] 雷望紅.論精準扶貧政策的不精準執行[ J ].西北農林科技大學學報(社會科學版),2017(01):1-8.

[6] 杭建镕.精準扶貧政策實施過程中的若干問題研究[ J ].科技創新與生產力, 2016(10):3-6.

[7] 麥智杰.精準扶貧視域下國家資助政策實施的困境與對策研究——以廣東省梅州市大埔縣為例[ J ].衛生職業教育,2019(22):138-141.

[8] 季雨,樊桂嶺,楊皓研.精準扶貧政策下我國少數民族地區經濟綠色發展——以湖南省湘西土家族苗族自治州為例[ J ].遼寧工業大學學報(社會科學版),2017(03):39-41.

[9] 唐麗霞.精準扶貧機制的實現——基于各地的政策實踐[ J ].貴州社會科學,2017(01):158-162.

[10] 任超,袁明寶.分類治理:精準扶貧政策的實踐困境與重點方向——以湖北秭歸縣為例[ J ].北京社會科學,2017(01):100-108.

[11] 趙和楠,侯石安,祁毓.民族地區“精準扶貧”的實施難點與改進建議——基于四省民族貧困區的調查[ J ].學習與實踐, 2017(02):51-60.

[12]賈海薇.精準扶貧要重視人的現代性教育[N].學習時報,2017-6-26(A6).

(責任編輯:羅湘龍)