互聯網金融背景下的大學生投資理財

李文灝 謝觀敏 夏溢 張弛

摘要:隨著當代社會的進步,科學技術的發展,以及互聯網金融的普及,人們的生活越來越好,可供人們選擇的投資理財產品也越來越豐富。在這樣的互聯網金融背景下,大學生的收入也日益增加,對日常生活中的消費也在增加。因此大學生開始接觸一些個人理財產品,或者投向證券市場進行理財,從而期望獲得更多的收入用于滿足消費需求。更多的大學生愿意承受中低級風險以獲取收益。但是現在大學生在理財方面存在各種問題,如個人理財意識薄弱、社會針對大學生的理財模式單一、家庭與學校對大學生的理財教育較少、社會存在各式所謂“高收益低風險”的理財產品威脅大學生的理財安全等等。本文對當前大學生個人理財的現狀進行深入分析,探明原因后對當前大學生理財提出一些合理化建議,以此來幫助當代大學生投資理財健康發展。

關鍵詞:互聯網金融? 大學生? 理財意識? 理財現狀

一、背景

隨著互聯網技術的出現及快速發展,互聯網金融開始隨之萌芽發展。互聯網金融即傳統金融機構與互聯網企業利用互聯網技術和信息通信技術實現資金融通、支付、投資和信息中介服務的新型金融業務模式。互聯網金融在傳統的金融機構中分為純粹金融互聯網如互聯網銀行、互聯網基金等;以及在創新金融互聯網如大數據貸款等。互聯網金融在非傳統金融機構中也分為傳統互聯網金融以及純粹金融。如網絡借貸、眾籌等,它們的區別僅為有無擔保資金池。

隨著互聯網金融的發展,我國也相繼出臺保護和扶持政策,以促進互聯網金融健康發展。2015年,李克強總理在第十二屆全國人民代表大會第三次會議上強調2015年要全面推進“三網”融合;促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展;引導互聯網企業拓展國際市場;同年7月18日,人民銀行等十部門聯合發布《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》,提出了一系列鼓勵創新、支持互聯網金融穩步發展的政策措施,積極鼓勵互聯網金融平臺、產品和服務創新和發展。 11月3日,《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》正式發布,《建議》指出:“實施互聯網+行動計劃”“促進互聯網和經濟社會融合發展”;“加快金融體制改革”“規范發展互聯網金融”。

互聯網金融模式的興起使商業銀行金融中介的角色弱化。在我們國內的高通貨膨脹率的宏觀環境下,人們越來越不愿意把自己手中持有的貨幣存放到傳統的銀行中保值增值,而是更加傾向于投資、儲存在遠高于銀行的存款利率的創新互聯網金融模式產品上,以“余額寶”為例;除此之外,我國傳統的商業銀行業務的辦事效率普遍比較低、耗時較長,這樣的效率低下就給了方便快捷、省時間的互聯網金融的產生與發展創造了良好的背景。隨著互聯網成熟發展、社交軟件的出現和應用廣泛性,改變了現實生活中信息的傳遞速度,降低了人們信息獲取的成本,人們對于商業銀行融資中介服務需求也在不斷減少。互聯網金融的發展嚴重沖擊商業銀行支付中介的地位。

互聯網金融在近些年來發展迅速的同時,它所存在的形式也得到了許多的改變。目前,互聯網金融的形式主要以以下四種形式存在:第一,基于電商線上線下交易結算的第三方支付平臺,如支付寶等;第二,基于在第三方支付平臺上對于的金融產品的結算和銷售,如余額寶等;第三,基于交易信息的小微信用貸款,如阿里小貸;第四,基于信息平臺的融資服務,如P2P等。我國的互聯網金融模式已形成把第三方支付、基于大數據的金融服務平臺、互聯網金融門戶等相結合的多元化模式。

二、大學生理財現狀分析

(一)現狀

本文主要基于“互聯網金融背景下大學生個人理財產品調查問卷”展開闡述與分析,投放于網絡的調查問卷有效回收供312份,為了了解大學生對于理財的態度以及對理財產品的看法,問卷中設置一系列問題如:大學生個人可支配資金的來源及用途,大學生對理財產品的認識以及預期等。通過對比與分析,得出了以下結論:

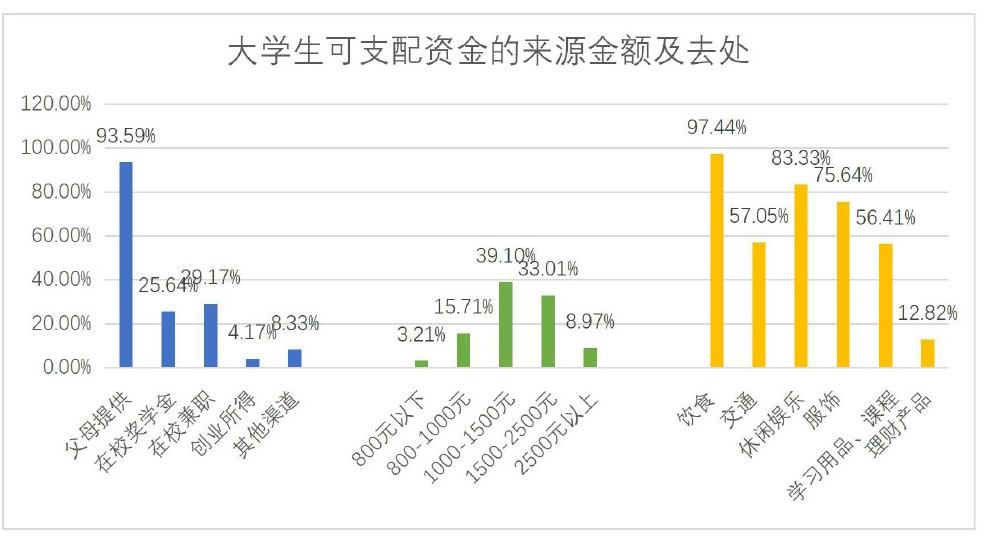

1.大學生經濟消費情況。調查數據顯示,北京理工大學珠海學院大學生的月生活費占比最大是1000-1500元,占39.10%;其次為1500-2500元,占比33.01%;2500元以上占比8.97%,在我們收到的問卷當中,絕大部分大學生的收入由父母提供,占比93.59%;在校兼職獲得收入的占29.17%;源于在校獎學金的占比25.64%;源于創業所得的占比4.17%;其中8.33%源于其他渠道。(其中部分學生不是從單一渠道獲得收入)由此看出,大部分大學生并未能經濟獨立。而針對大學生開支情況的調查數據顯示,除保障伙食開銷外,選擇休閑娛樂的較多,占比83.33%;除此之外,還有服飾,占比75.64%;選擇在交通上花費的大學生占57.05%;學習用品、課程占56.41%;理財產品占12.82%。由此看出,大學生的消費除基礎開銷外還會大量投入休閑娛樂和服飾,而投入理財產品的大學生則為少數。

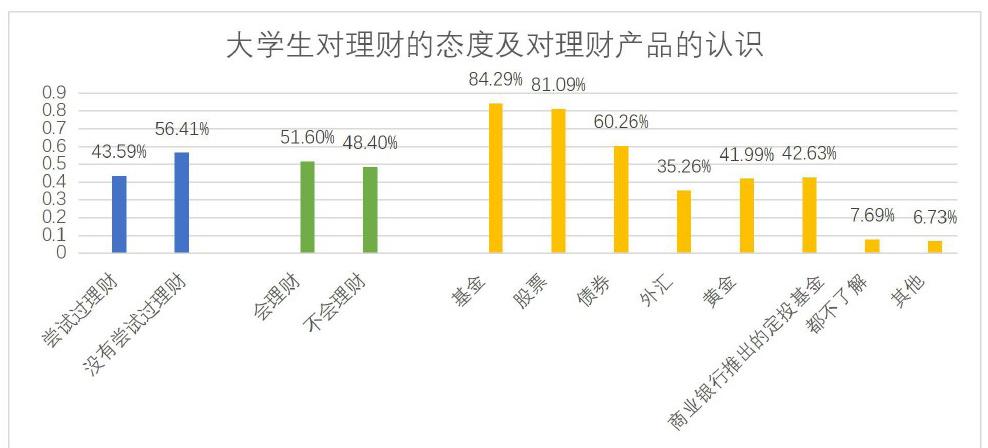

2.大學生的理財意識。在本次調查中,我們發現雖然有一部分大學生有一定的理財意愿,且對理財產品種類有一定程度的了解,但并沒有針對性地對于自己目前的財務狀況以及未來的資金需求去制定相應的理財計劃或購買合適的理財產品。在關于是否嘗試過理財的問題中,有將近一半的學生嘗試過理財投資,說明大部分學生有著理財投資意識。在關于每個月生活費剩余是否會用于理財的問題中,有51.60%的大學生選擇了會用于理財。這個數據說明大學生已有一定的理財意識,愿意接觸投資理財知識。而在關于大學生了解的個人投資理財種類都有哪些的問題中,選擇基金、債券、股票的學生居多,也有近五成的學生選擇了外匯和黃金以及商業銀行推出的基金定投。大部分大學生了解到的投資理財產品種類較多,只有7.69%的學生對個人理財投資都不了解。總的來說,大學生對個人理財投資產品種類有較為良好程度的了解。但在關于是否有記賬習慣的調查中,近五成的學生沒有記賬習慣,近死成的學生偶爾記賬,而認真記賬的學生只有大約五分之一的學生。記賬的理財的第一步,能夠使投資者清楚地知道自己的消費結構,以大袋改善消費習慣、強迫儲蓄的效果。大學生應學會記賬從而學會對理財投資進行合理的規劃,并制定理想的收益目標。

3.大學生的理財方式以及投資風險特點。大學生選擇理財產品較為大膽,熱衷短期、高收益的理財產品。在預期理財產品帶來年收益率的問卷中,選擇4%-5%年收益率的理財產品的大學生人數占比20.51%,而選擇2%-4%的年收益率理財產品的大學生人數占比52.56%。在關于投資理財期限選擇的問卷中,大部分大學生選擇1-3個月,占比為34.94%;其次為選擇3-6個月的期限,占比為21.79%。只有11。6%的學生會選擇1年以上的投資理財產品。投資期限越長,不確定因素較多,承擔的理財風險就較大,因此更多學生會選擇短期投資。大學生進行理財產品投資的渠道日趨多元化。根據我們收到的問卷調查顯示,由銀行業務人員推薦購買理財產品的大學生占比為30.13%;跟隨家人購買占比28.21%;由朋友介紹占比36.86%;由商業銀行app的推薦購買占比32.37%;其中占比最多的購買理財產品的方式是由第三方支付軟件推薦,占比66.03%;由此看出大部分大學生開始接觸互聯網金融,同時缺乏自主學習理財知識,依賴家人或者熟人的推薦,或者是僅關注第三方支付軟件推出的特定的理財產品。

4.大學生對互聯網金融的態度。在互聯網金融的背景下,由于第三方支付軟件的廣泛普及,大學生能夠在日常的使用過程中對互聯網金融有一定的了解,但由于自身對互聯網金融的不熟悉甚至對金融可能都十分陌生,所以對互聯網金融相關的理財產品處于觀望的態度。在關于對第三方支付軟件推出的理財產品的信任和接受度調查中,近31.09%的學生會認為第三方支付軟件推出大理財產品可靠,一般不會有大的損失;近17.95%的學生認為第三方支付軟件推出的理財產品不可靠;而有一半的學生不清楚是否可靠。由此可看出,大部分的大學生對互聯網金融的知識還不甚了解,院校可開設關于理財產品安全性的課程,增加學生對各類理財產品的認識度。

(二)問題

1.剩余可支配資金多但不愿意理財。根據中國新聞網的調查顯示,2019年大學生月均花1197元,而其中形象外表消費占比高達62%。相對比之下,我校絕大部分的大學生的月生活費均高于平均值,每月生活費1500元以上的人數占比高達88.34%。可估計出我校大學生除去必要的花費以外,剩余的可支配資金仍是比較充裕的,但絕大多數的學生都將這些錢花費在休閑消費與服飾上,且有將近半數的同學沒有嘗試過購買理財產品,同時也表示即便有錢也不愿意去購買。這說明了大學生的理財意識薄弱,同時政府與學校方面對相關的理財知識的宣傳也還需要加強。

2.資金有限,承受風險低。在收到的問卷當中,絕大部分大學生的收入由父母提供,占比93.59%;在校兼職獲得收入的占29.17%;源于在校獎學金的占比25.64%;源于創業所得的占比4.17%;其中8.33%源于其他渠道。(其中部分學生不是從單一渠道獲得收入)由此看出,大部分大學生的資金來源仍然是依靠父母,此外由于學校的學業較繁忙以及獎學金的金額不大和周期較長且獲獎的不確定性,在校兼職和在校獎學金作為大學生可支配資金來源都十分的不穩定,說明了大學生整體的承受風險的能力相對較弱,剩余的可支配的資金也比較少。

3.理財知識薄弱,對理財產品了解少。根據問卷顯示,有56.41%的大學生沒有嘗試過理財,并且對理財產品的興趣不大,將近一半的大學生表示即便個人可支配資金充足,也不愿意嘗試理財或購買理財產品。即便需要購買理財產品,大部分都是聽從父母的或是網上銀行或是第三方支付平臺的推薦,并沒有切身地根據自己的需求以及對未來的規劃去購買理財產品,且據問卷調查顯示,僅有五分之一的大學生有記賬的習慣。這說明了大學生的理財知識比較薄弱,對理財產品的了解也比較少。

4.熱衷短期高收益的理財產品。經過統計,有52.56%的大學生期望理財產品的年收益率是在2%-4%,而他們對于理財產品的期限的設想主要是集中于短期甚至超短期期限的理財產品:選擇時間期限1個月的人數占比為21.15%,1-3個月的為34.94%以及3-6個月的為21.79%。基于其風險承受能力和對短期高收益的理財產品的需求,也說明了大學生對理財產品的了解甚至對整個金融市場的行情是不了解的。

(三)原因

1.了解渠道少。除了學校的商學院或是金融學院對理財產品有所接觸以及部分的熱愛者以外,其他大部分的學生很少甚至沒有接觸過與理財相關的產品,是因為學校并不會為非商科專業的同學開設與理財相關的課程,同時政府對于大學生的理財教育做的也不夠好。大學生作為未來的社會人材,當開始參加工作以后必定是需要進行個人理財,倘若沒有在大學就把這份技能學好,未來需要耗費更多的時間與精力去研究如何理財。

2.對理財與理財產品有誤解。在人們的心中總有一種錯覺,就是認為進行金融活動如投資理財產等就是為了賺取較大利益,但是又希望自己所投資的資金能夠不像定期存款那樣被鎖住,所以就會產生一種希望自己投資的產品又賺錢流動性又高的心理。但是,理財的目的主要是使資產保值增值從而滿足未來的資金規劃。對整個的觀念的誤解也是大學生不愿意去購買理財產品的原因之一。

3.金融詐騙的案件令其望而生畏。隨著互聯網金融不斷的發展,各種各樣的理財產品也隨之出現,但其中也有許多欺騙消費者的理財產品。由于新聞中經常會報導關于一些金融詐騙或是網絡理財詐騙如網貸和P2P等新聞,導致很多大學生不愿意也不敢去嘗試。

三、互聯網大背景下針對大學生理財的建議

(一)自主學習理財知識,提升自身理財素養

調查顯示,大部分的大學生表現出了對理財知識、理財產品和理財風險的不了解,且目前大學生的風險承受能力普遍較低、閑置資金不多,所以針對大學生理財的產品建議應該具有以下特點:風險較低、投資門檻低、平臺可靠。而且大學生應該有意識地利用高校豐富的學習資源去學習相關知識,提高理財觀念,可以向有經驗的同學、教師咨詢積累經驗,可以參加專家等理財人士的知識講座豐富閱歷;也可以自行查找相關證券網站、APP進行模擬操作,在熟悉理財規則、熟練掌握操作技巧后,在自己可以接受的范圍內進行小規模的實戰操作,為未來的理財積累經驗。

(二)重視理財教育,建立完善的理財教育體系

在調查中,我們發現在我國大部分的高校中,對大學生的理財教育相對較少,且大部分大學生的理財知識不完善以及對理財的興趣不大,其原因主要是家庭教育的疏忽以及學校教育的不重視,認為理財是參加工作之后的事情,但理財知識與理財意識可以提前學習與培養的。各大院校應該重視對學生理財教育,如開設與理財相關的課程、講座或活動,完善的教育體系,把提高大學生的理財意識和能力列入教學培養的目標中。

(三)提供適合大學生的理財服務

調查結果中,很多大學生表示缺少相應的投資理財渠道是他們投資理財過程中遇到的問題之一,而閑置資金較少、承擔不起較大的投資風險、比較看重安全性和收益是大學生理財的特點。我國大學生的人數總量不容小覷,各大金融機構可以為大學生量身制定一些理財產品與服務,不僅讓大學生能夠好的鍛煉與培養良好的理財意識,還能為社會創造巨大的財富。

參考文獻:

[1]央行等十部門發布《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》,2015.7.18.

[2]楊琦,湯敏,楊秋慧,顏宇慧,戚宇柯.淺析大學生互聯網金融理財現狀及理財建議,南京工程學院經濟與管理學院,2018.12.

[3]調查:2019大學生月均花1197元,形象消費占比最高,中國新聞網,2019.12.05.

[4]互聯網金融背景下大學生理財現狀及影響因素調查,1008-4428(2019)08-0114-03.

作者單位:北京理工大學珠海學院